装备类课程“四基两向”教学建设探索与实践

作者: 刘涛 吕卫民 李志成

摘 要:立足部队岗位能力素质要求,某装备课程从多样化教材、信息化教学资源、实战化训练条件、体系化军事职业教育课程等四个方面,院校教学模式改革、部队服务模式改革等两个方向着手开展“四基两向”教学建设和教学改革工作,形成院校课程组与对口部队互促互惠的有机关系,课程建设成果全面深入服务三位一体军事人才培养全链路,课程建设创新探索取得初步成效。

关键词:装备课程;四基两向;教学建设;教学改革;军事职业教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0114-04

Abstract: A certain equipment course, based on the requirements of military job abilities and qualities, carries out the teaching construction and reform of the "four basics and two directions" model from four basic aspects: diversified textbooks, information-based teaching resources, practical training conditions, and systematic military vocational education courses, as well as the reform of the college teaching mode and the service force mode. The course construction has formed an organic connection between the course team and the corresponding troops, and the results of course construction have fully penetrated into the training of military talents in the service trinity. The innovative exploration of curriculum construction has achieved initial results.

Keywords: equipment course; four basics and two directions; teaching construction; teaching reform; military profession education

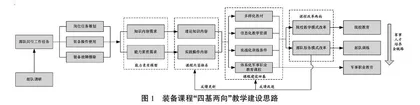

2020年新修订的《军队院校教育条例(试行)》明确提出,军队院校教育与部队训练实践、军事职业教育共同构成三位一体新型军事人才培养体系,在国防和军队建设中具有基础性、先导性、全局性作用[1-2]。军事院校课程建设应关注军事人才培养全局,密切结合院校学员教学、部队训练提升等人才培养全链路,为军事人才培养全阶段提供教学资源、培训指导、学习辅导、考评考核和技术服务等全面的人才智力和培训资源支撑。海军航空大学某装备课程立足部队岗位人才培养全链路,从岗位能力素质需求研究着手,以多样化教材、信息化教学资源、实战化训练条件、体系化军事职业教育课程为建设基础,从“院校教学模式改革、部队服务模式改革”两个方向着手开展“四基两向”教学建设和教学改革工作,深入推进教学深度融合的“递进研作式”[3]装备课程教学模式改革探索,创新开展学习指导与技术服务并举的“服务专员”部队服务工作模式,课程服务部队、部队反馈课程,形成了“合作共赢”有机循环,走出了一条全面服务军事人才培养全链路的课程建设特色之路。图1为装备课程“四基两向”教学建设思路。

一 岗位能力素质模型构建

军事院校人才培养和课程建设的目标定位是部队岗位战斗力生成,因此岗位能力素质需求是院校课程建设的指挥棒。某装备课程是培养海军某岗位专业人才本科专业的主干课程,岗位对装备的知识能力要求是什么,课程就应该教什么。因此,建立岗位能力素质模型是课程建设的基础。课程组深入部队岗位一线,从岗位日常训练、装备维护保障、战时装备操作、战场抢修等工作内容着手调研分析,构建了岗位能力素质模型,涵盖政治素养、指挥决策、创新能力、身心能力、科技信息、组训管理和专业业务等多个方面,并将其中与装备密切相关的专业业务、指挥决策中涉及本装备课程的细分标准提取,建立课程目标模型和课程内容体系,作为课程教学体系建设的基础和牵引,使院校课程内容充分与部队岗位对接,打通院校课堂直通部队岗位的渠道[4-5]。

二 课程教学资源条件建设

课程教学资源及训练条件建设是装备课程实施的基础和保障。由于该装备是技术含量高的武器系统,结构复杂、原理深奥,理论学习和操作训练难度较大。为有效解决上述问题,从多样化教材、信息化教学资源、体系化教学训练条件、军事职业教育在线课程等方面着手,开展教学资源和教学条件建设。

(一) 多样化教材

课程基于岗位能力素质模型,构建岗位化实战化的课程体系内容,编写清晰可读、方便学习的多样化教材。一是重构教学内容架构。在梳理组成各系统的功能作用、工作原理、结构组成、操作使用等知识点的基础上,理清系统与子系统、原理与操作等知识点内在联系,建立知识图谱,构建体系完整、紧贴岗位、前后衔接、思路流畅的教学内容架构。二是优化图片和语言表述。绘制装备结构三维视图、信号流程原理图、装备操作流程图等,针对重点内容增强语言表述逻辑性,提升教材可读性。三是贴近岗位增加战味。根据部队工作任务和演习演训案例,增加岗位操作任务、故障排除等内容。四是构建多样化教材体系。研制具有案例讲解、视频分析、内容讲述等自学辅导功能的辅助教材、智慧教材,丰富学员和部队官兵自学资源,提升自学效率[6]。图2为课程主讲教材,由国防工业出版社出版,图3为建设的配套智慧教材。

(二) 信息化教学资源

为有效解决结构、原理、信号流等理论性知识讲解理解困难的问题,课程组建成装备三维结构数字模型、装备拆解互动软件、流程信号示教软件、电气原理示教系统等丰富的授课软件,构建了直观易懂、高效实用、科学完整的信息化教学资源体系。利用装备结构三维数字模型、爆炸视图、组装动画、拆解软件等资源,学员对装备系统组成、内部结构理解更为轻松,自行拆解操作加深了对组成元件的掌握;利用流程信号示教软件、电气原理示教系统,学员对系统的信号传递、供电流程、到位信号、对应动作等有了更清晰的认识,系统工作原理更加直观,难点迎刃而解。基于信息化授课资源,课堂讲授更加清晰易懂,教学过程变得轻松高效,学员预习复习也更加便捷[7],如图4和图5所示。

(三) 实战化训练条件

课程组经多方协调,成功从工业部门调入某型装备样机一台和台位操作模拟器一套,为装备讲解、岗位实操提供了实战化的训练条件,每次装备分系统理论讲授后,均连接依次装备实操训练,有效实现了“理论+实践”虚实一体教学过程,提升了学员岗位操作能力。同时,为有效增加学员操作训练频次、锤炼学员岗位操作能力,课程组还研发了装备虚拟操作系统,便于学员课后随时开展装备操作流程训练。另外,基于实战化训练条件,课程最后开展了一次全流程综合演练,按实战化工作任务设置训练科目,将各分系统的操作综合实施, 有效提升了学员的实战化能力素质。

(四) 体系化军事职业教育课程

依据部队岗位能力素质模型,分析部队官兵岗位学习理论内容体系,确定军事职业教育课程体系,并基于课程建设资源,课程组开发对应的在线开放课程、拓展知识点微课和在线虚拟训练课程等体系化的军事职业教育课程,为学员自学、拓展学习和部队官兵理论学习提供了良好的在线学习资源[8]。

三 教学模式改革

装备操作和故障排除是课程教学贴近岗位的两大重要着力点,课程组创造性提出以“结构拆解—原理讲解—操作研讨—故障分析—验证提升”为基本流程的“递进研作式”教学模式改革,如图6所示。首先依托系统三维模型和信号流程示教软件,分析讲解装备结构和工作原理,然后学员分组研讨装备操作步骤,即如何进行设备操作才能实现相应信号传递和装备相关动作,各组代表进行发言讲解,各组间开展质疑和研讨,随后教员讲评,并讲解正确的操作流程;最后,教员设置常见故障,让各组学员通过结构和原理分析,确定故障原因,提出解决方案,并利用装备虚拟操作软件进行验证。通过基于信息化教学资源的分析研判、探索尝试,实现了知识双向交流、教学深度融合,充分提升了学员课堂参与度和综合素养,夯实了学员装备基础理论和岗位任职能力,提升人才培养质量。图7为实际改革研讨和学院发言讲解的照片。

四 服务部队模式改革

(一) 存在问题

以往院校课程组服务部队主要采取“应招式”“订单式”模式,即部队向院校提出技术难题、理论培训等方面的需求,或者年初制定相关赴部队调研和服务计划,院校机关派遣课程组相关教员赴部队开展服务。该模式课程组与部队岗位结合不够紧密,部队提出需求频次较低,教员参与部队训练、人才培养等程度不够,教员也难以及时准确掌握部队岗位需求变化和部队战术设置,课程内容也就得不到及时更新,易与部队脱节[9]。

(二) “服务专员”模式改革

为加强与部队的沟通交流,充分发挥对部队的智力支持作用,课程组创新设置了“服务专员”模式,将课程组教员分配给各部队担任“定向专家”,从部队军事职业教育学习、装备技术服务、专项考核评估等多方面构建了服务部队机制,定期深入部队开展理论指导和技术服务工作,同时促进了师资力量的能力提升,保证了课程内容随着部队作战能力需求及时更新[10]。

(三) 军事职业教育学习指导

军事职业教育学习是军事人才培养体系的有机组成,是部队官兵夯实岗位技能、拓展知识储备、提升能力素质的有效途径,但部队官兵在制定军事职业教育课程学习计划时,往往由于对岗位能力素质要求认识不清、对现有军事职业教育课程体系认识不全,存在盲目选课、随机选课等问题,不仅没有起到应有的学习成效,还可能增加官兵学习负担,导致课程考核压力大、影响官兵年度考评等情况发生。课程组针对所构建的部队岗位能力素质模型,建设了某装置结构与原理、某设备原理与故障分析等多门在线课程,并赴部队与官兵共同研讨各岗位能力素质内容和成长路径,为多个岗位制定具体实用的军事职业教育学习指导计划。每年年初制定个人学习计划前,“服务专员”赴部队与各岗位官兵进行座谈交流,讲解部队岗位能力需求和知识体系,阐述所建设的各门在线课程内容和学习目标,指导官兵开展军事职业教育在线课程选择和学习方法的制定,有效提升了官兵学习的针对性和学习成效[11-12]。

(四) 部队装备理论培训

课程组开展专项“信息化资源服务部队”工作,各“服务专员”赶赴对口部队,将课程建设的信息化教学资源提供部队机关,并针对部队各技术骨干逐项开展资源使用培训,便于部队骨干后续利用相关信息化资源开展理论教学、技术研究等工作。在培训过程中,各技术骨干对装备三维数字模型和电气原理示教系统表现出极大兴趣,普遍认为这种直观式的理论教学手段将大大提升部队人才理论培训效果,各骨干认真学习了软件的展现内容和操作方式,并对软件的部分功能提出了相关改进意见。另外,课程组教员利用演习演训、部队调研等时机,为部队新入岗官兵开展装备结构、工作原理、信号流程和常见故障排除等方面的理论培训,同时利用军网渠道建立固定技术交流探讨板块,长期提供学习指导,提升部队理论学习成效,提高岗位成才效率。

(五) 技术服务

部队在装备训练、演习演训过程中经常会出现装备使用和信号分析等方面的疑问和问题,在技术创新中也经常遇到原理方面的困惑,常常因受困于技术储备、资料缺乏等局限,难以进一步深入分析研究,探寻有效解决途径。针对上述问题,课程组定期深入部队装备训练和演习演训现场,开展装备电路信号、故障分析等技术指导,进行技术创新方面的理论研讨,并提供相关技术资料,为部队官兵技术革新创新提供理论方案修改意见,为装备维修保障提供理论支持,受到了部队官兵的热烈欢迎。同时,作为考核专家,课程组成员多次参与部队岗位专项能力考核工作,为部队官兵岗位能力评定工作核准把关。