聚焦概念本质赋能问题解决

作者: 张艺珊

摘要:文章以人教版教材为例,深入探讨如何聚焦概念本质进行作业设计,希望通过多样化的作业形式、活动化的作业过程以及针对性的思维训练作业,帮助学生深入理解数学概念,激发学习兴趣,培养思维能力,实现减负提质的教学目标。

关键词:小学数学;作业设计;概念本质;问题解决能力

中图分类号:g623.5文献标识码:a文章编号:1673-8918(2025)05-0093-04

在小学数学教学中,作业是巩固知识、培养能力的重要环节。然而,以往的数学作业往往存在形式单一、缺乏针对性等问题,难以有效促进学生对数学概念的理解和问题解决能力的提升。随着教育理念的不断更新,“双减”政策的推进,优化作业设计成为小学数学教育面临的重要课题。文章聚焦概念本质的作业设计,旨在让学生在完成作业的过程中深入理解数学概念的内涵与外延,掌握数学思想方法,从而提高运用数学知识解决实际问题的能力,进而为学生的数学素养发展奠定坚实基础。

一、 指向数学本质的作业设计:凸显概念教学本质属性

(一)课堂作业形式多样化,激发学习内驱力

1. 游戏类作业

在人教版一年级上册“1~10的认识”教学中,可以设计数字卡片游戏作业,准备一套数字卡片,让学生两人一组进行游戏。游戏规则如下:

每人抽取五张数字卡片,正面朝下放置。

轮流翻开一张卡片,比较两张卡片上数字的大小,数字大的一方赢得这两张卡片。

最后谁赢得的卡片多谁获胜。

学生在轻松愉快的氛围中巩固了对数字大小的认识,同时也提高了比较数字大小的能力。同时,这种作业形式将枯燥的数字学习变得有趣,激发了学生的学习兴趣和竞争意识。

2. 故事类作业

在学习“位置与方向”时,让学生根据所学知识编写一个小故事。例如:小兔子要去森林里采蘑菇,它从家出发,先向东走了一段路,遇到了一条小河,然后向北走过了小桥,接着又向东走,看到了一片蘑菇地。请你在故事中描述小兔子行走的路线,并画出简单的路线图。

学生在编写故事和画图的过程中,需要准确运用方位词,从而更好地掌握了这一概念。这样的作业不仅加深了学生对位置与方向概念的理解,还锻炼了学生的语言表达能力和空间想象力。

(二)作业设计体现概念的多元表征,加深理解

1. 实物表征

在教授“克与千克”时,布置让学生回家称一称常见物品重量的作业,要求学生选择至少5种不同的物品,如苹果、鸡蛋、盐、书包、铅笔等,用天平或弹簧秤称出它们的重量,并记录下来。然后,在课堂上组织学生交流分享,讨论哪些物品用“克”作单位,哪些用“千克”作单位。通过实际称量和观察,学生能够直观地感受“克”和“千克”这两个质量单位的实际大小,理解它们在生活中的应用,而不是仅仅停留在抽象的概念层面。

2. 表格表征

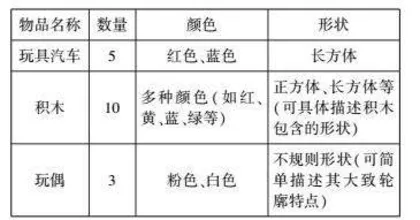

在学习“统计”知识时,设计如下表格作业:

二、 通过作业设计优化概念教学呈现方式

(一)课堂作业过程活动化,突出教学层次性

以“面积的认识”教学为例:

第一个层次:感知面积概念

操作活动:让学生用边长为1厘米的正方形纸片去测量课本封面、课桌面、铅笔盒面等物体表面的大小,看分别能铺满几个正方形纸片。通过实际操作,学生直观地感受到物体表面有大小之分,这就是面积的概念。

语言表达:学生在小组内交流自己测量的结果,并用“我测量的物体表面用了()个正方形纸片铺满,所以它的面积是()平方厘米”这样的语言描述。这有助于学生将操作过程转化为数学语言,加深对面积概念的理解。

第二个层次:巩固面积本质概念

图形创作:给学生提供一些不同形状和大小的图形(如长方形、正方形、三角形、圆形等),让学生选择其中几个图形,通过拼接或裁剪的方式,将它们组成一个新的图形,并计算新图形的面积。在创作过程中,学生需要运用面积的计算方法,进一步巩固对面积概念的理解,同时培养学生的空间想象力和动手能力。

对比分析:展示学生创作的不同图形,引导学生观察比较。例如,比较两个都是由长方形和三角形组成的图形,它们的面积是否相同?为什么?通过对比分析,学生能更加深入地理解面积的本质特征,即面积是由图形的大小决定的,与图形的形状无关。

第三个层次:拓展面积概念

实际应用:给出一个房间的平面图(包含不同形状的区域,如长方形的卧室、正方形的卫生间、梯形的阳台等),让学生计算房间的总面积以及各个区域的面积。同时,提出一些实际问题,例如,如果要给卧室铺木地板,每平方米木地板的价格是200元,需要多少钱?让学生运用面积知识解决实际生活中的问题,拓展面积概念的应用范围。

面积与周长的联系:让学生计算一些图形的面积和周长,并思考面积和周长之间有什么区别和联系。例如,一个边长为4厘米的正方形,它的面积是16平方厘米,周长是16厘米,数字虽相同但意义不同。通过这样的思考,学生能更加清晰地理解面积和周长这两个概念的本质区别,避免混淆。

(二)课前作业具备挑战性,激发学生探究精神

在学习“圆柱和圆锥”之前,布置挑战性课前作业:让学生准备一个圆柱形和一个圆锥形的物体(如易拉罐、圆锥形容器等),观察它们的形状特征,尝试测量它们的底面直径、高,并记录下来。然后思考以下问题:

圆柱和圆锥有哪些相同点和不同点?

如何计算圆柱和圆锥的体积?你能根据已有的知识进行猜想吗?

学生通过对实物的观察和测量,能够初步建立对圆柱和圆锥的直观认识。在思考问题的过程中,激发了学生的好奇心和探究欲望,为课堂教学中深入学习圆柱和圆锥的知识奠定了基础。在课堂上,教师可以引导学生进一步验证猜想,通过实验(如将圆锥装满水倒入与它等底等高的圆柱中,观察水的体积关系)等方法,推导出圆柱和圆锥的体积公式,让学生在探究过程中深入理解这两个立体图形的概念和性质。

(三)设计多类作业,引导学生深入理解概念本质

以“百分数的认识”为例,在进行百分数教学时,百分数的本质是表示一个数是另一个数的百分之几,可设计如下作业帮助学生理解。

1. 情境理解作业

呈现一些生活中的百分数情境,如商场打折(某商品打八折销售)、学生考试成绩(小明的数学成绩是90分,满分100分,他的成绩占满分的90%)、饮料成分含量(果汁含量为30%)等。让学生解释每个情境中百分数的含义,并计算相关数据。例如,在商场打折情境中,让学生计算商品打折后的价格;在考试成绩情境中,让学生计算班级的优秀率(假设优秀成绩为85分及以上)等。通过这些实际情境,学生能深刻理解百分数在生活中的广泛应用,以及百分数表示两个数之间比例关系的本质。

2. 对比分析作业

给出一组数据,如1/5、0.2、20%,让学生比较它们的大小,并说明它们在意义上的联系和区别。通过对分数、小数和百分数的对比分析,学生能更加清晰地认识到百分数与分数、小数之间的相互转化关系,以及百分数在表示比例关系时的独特优势,即更直观地反映部分与整体的关系。

三、 通过作业设计提升概念教学学生思维

(一)在作业中培养学生思维的灵活性

在学习“简便运算”时,设计一些需要灵活运用运算定律的作业题目,如:

25×32×12599×13+1318×(100-5)

对第一个题目,学生可以将32拆分成4×8,然后利用乘法结合律进行简便计算:25×4×(8×125)=100×1000=100000;对第二个题目,运用乘法分配律可得:(99+1)×13=100×13=1300;第三个题目同样运用乘法分配律:18×100-18×5=1800-90=1710。通过这样的作业练习,学生能够根据题目特点灵活选择运算定律,培养思维的灵活性。

又如,在“行程问题”教学中,给出这样一个问题:甲、乙两地相距300千米,一辆汽车从甲地开往乙地,前2小时行驶了120千米,照这样的速度,汽车到达乙地还需要多长时间?

学生可以采用不同的策略解决问题:

方法一:先计算汽车的速度,120÷2=60(千米/小时),然后计算剩余路程所需时间,(300-120)÷60=3(小时)。

方法二:根据速度一定,路程和时间成正比例关系,设汽车到达乙地还需要x小时,可列出比例式:120/2=(300-120)/x,解得x=3。

方法三:通过分析可知,汽车行驶的总时间为300÷(120÷2)=5(小时),已经行驶了2小时,所以还需要5-2=3(小时)。

多种方法的运用不仅能加深学生对行程问题的理解,还能拓宽解题思路,提升思维的灵活性。

(二)在作业中培养学生思维的逻辑性

在“逻辑推理”专题教学中,设计一系列逻辑推理作业。如:

a、b、c、d四人参加运动会,获得了前四名。已知d的名次不是最高,但比b、c都高,而c的名次也不比b高。请你推断出他们四人的名次顺序。

学生可以通过列表格的方式进行推理:

学生需要运用三角形内角和为180°的定理进行证明:因为三角形内角和为180°,所以∠c=180°-∠a-∠b=180°-60°-40°=80°。通过编写证明题,学生需要深入理解定理的条件和结论,构建逻辑严密的证明过程,锻炼逻辑思维和数学表达能力。

(三)在作业中培养学生思维的创造性

在“数学综合实践活动”中,布置创意作业,如“设计校园平面图”。要求学生根据自己对校园的观察和了解,运用所学的比例尺、方向、图形面积等知识,设计一幅校园平面图。在设计过程中,学生需要确定合适的比例尺,测量校园内各个建筑物和场地的实际尺寸,然后按照比例绘制在平面图上。同时,学生可以发挥自己的创意,设计一些校园景观、绿化区域等。这个作业不仅让学生综合运用了多个数学知识,还培养了学生的空间想象力和创造性思维。

还可以布置拓展作业。比如,对“植树问题”,在学生掌握了基本的两端都种、两端都不种、只种一端三种情况后,提出拓展问题:如果在一个圆形池塘边植树,每隔5米种一棵,一共种了20棵树,那么这个池塘的周长是多少米?如果在一条封闭的曲线上植树,棵数与间隔数之间有什么关系?鼓励学生通过画图、实际模拟等方式进行探究,提出自己的猜想并验证。这种作业能够激发学生的创新思维,让学生在解决问题的过程中发现新的数学规律和方法。

四、 结论

小学数学作业设计应以聚焦概念本质为核心,通过多样化、活动化、富有挑战性的作业形式,激发学生的学习兴趣,加深学生对数学概念的理解,提升学生解决问题的能力。结合人教版小学数学教材的丰富内容,从多个方面精心设计作业,能够有效培养学生思维的灵活性、逻辑性和创造性。在“双减”政策背景下,教师应不断探索创新作业设计策略,关注学生个体差异,让作业成为学生数学学习的有力支撑,助力学生实现数学素养的全面提升,为学生的未来发展奠定坚实的基础。同时,教师还应注重作业的反馈与评价,及时了解学生的学习情况,调整教学方法和作业设计,以更好地适应学生的学习需求,促进教学质量的提高。

参考文献:

[1]杨倩.理清小学数学作业的本质与内涵优化设计策略[j].辽宁教育,2021(15):75-77.

[2]陈幼玲.对接·融合·拓展:小学数学作业设计的路径探索——以“三位数乘两位数笔算例1”为例[j].福建教育,2021(31):41-43.

[3]郑璟.“双减”背景下小学数学作业设计研究[j].教育界,2021(45):14-16.

[4]汪小娟.系统思维下小学作业设计的现实困境及优化路径[j].教学与管理,2022(33):96-99.

[5]张志梅.小学数学作业设计的主要问题及改进路径[j].新课程,2021(24):125.

[6]柏广芹.“四精”:“双减”背景下小学数学作业设计的确证[j].淮阴师范学院学报(自然科学版),2022,21(3):278-280.

[7]周达,丁明云,董倩倩,等.“双减”政策背景下小学数学的作业设计:特点、过程与案例分析[j].中小学教师培训,2022(11):69-74.