契合中国式现代化道路的城市地理学教学改革探索

作者: 陈义勇 周欣妮

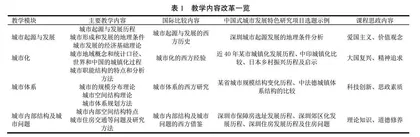

摘 要:研究中国式现代化城乡发展问题是城乡规划学科重任。该文介绍深圳大学城乡规划专业城市地理学课程契合中国式现代化道路的教学改革探索,主要路径包括,教学内容上,在国际化语境中阐述中国式城镇化道路,结合深圳案例的中国式城市发展道路特征剖析,融入“中国式现代化”课程思政;教学方法上,将案例式教学、项目课题研究、实地考察田野调查等结合;教学材料上,对比阅读中外两部教材及相关参考文献;评价与考核中采用过程式考核、综合能力考察。

关键词:中国式现代化;中国式城镇化;城市地理学;课程思政;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0029-04

Abstract: The study of urban and rural development of Chinese path to modernization is an important task for the discipline of urban and rural planning. This paper introduces the teaching reform exploration of the course Urban Geography for the urban and rural planning major of Shenzhen University in line with the path of Chinese path to modernization. The main paths include that in terms of teaching content, the Chinese urbanization path is expounded in the context of internationalization, the characteristics of the Chinese urban development path in combination with the case of Shenzhen are analyzed, and the curriculum of "Chinese path to modernization" is integrated into politics; In terms of teaching methods, case based teaching, project research, and field investigations are combined; comparing and reading two Chinese and foreign textbooks and relevant references in teaching materials; process based assessment and comprehensive ability assessment were used in the evaluation and assessment.

Keywords: Chinese path to modernization; Chinese urbanization; Urban Geography; curriculum ideological and political education; teaching reform

党的二十大报告提出的中心任务是“团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”。这个现代化既有各国现代化的共同特征,更有基于中国国情的中国特色。

作为地理学、城乡规划学等学科的核心课程,长期以来城市地理学肩负着引领高校学生认知城市空间布局与发展模式的教学重任。在新的社会经济发展背景下,国家规划体系的改革正在全面推进,升级优化城市地理学愈发重要。

本文基于中国式现代化,结合新时期城市地理学的教学任务和现存问题,提出中国式现代化的教学改革路径,为涉及城市地理学的各高校与相关专业提供教学参考,以期为祖国培养更具专业素养、广阔视野、人文情怀的城乡建设与管理人员。

一 面向中国式现代化目标和问题开展城市地理学教学改革的重要意义

(一) 中国式现代化目标为中国式城镇化和城乡发展指明方向

党的二十大报告提出了“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”。中国式现代化,是人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与自然和谐共生的现代化、走和平发展道路的现代化。中国现代城乡规划实践应是“现代”的,但不是“西方”的拷贝;是“中国特色”的,但不是“传统”的复制。以人为本、理性包容是中国式现代化的两个重要特征,以人为本就要真正为人民服务;理性包容就要尊重科学,尊重服务对象。

面向中国式现代化目标,中国式城镇化特色明显、任务艰巨。中国式城镇化是人口规模巨大的城镇化,在不到50年的时间里完成10亿人口的城镇化转型,全世界尚无先例。中国式城镇化要求实现城乡统筹、城乡融合发展,最终实现全体人民共同富裕,要避免某些西方国家虽然实现了高水平城镇化但仍存在大量贫困人口、大规模贫民窟的误区。中国式城镇化还需要努力实现人与自然和谐发展、两个文明协调发展等要求。

中国式现代化目标为我国未来城镇化和城乡发展指明了方向。人口规模巨大的现代化意味着在我国人口总量巨大、人均资源相对匮乏的背景下,我们面临高密度、大体量的城镇化,必须努力提升城镇化水平和质量;全体人民共同富裕的现代化意味着提高中小城市的承载能力和吸纳能力,促进大中小城市、城乡协调发展;物质文明和精神文明相协调的现代化意味着城市的高质量发展道路,必须增加高水平文化设施、文化活动;人与自然和谐共生的现代化意味着重视生态文明建设,加快蓝绿网络的构建;走和平发展道路的现代化意味着落实空间正义、开放共享等规划理念。

(二) 研究中国式现代化城乡发展问题是城乡规划学科重任

中国式现代化的目标是建设具有中国特色、富有国际竞争力的现代化国家,其重点是实现城乡一体化、推进产业升级、提高科技创新和人才培养等方面的发展。然而实践中,中国式现代化也面临着一些困难和问题,诸如城乡发展不平衡、人口资源环境空间分布不匹配、自然生态环境破坏、城乡文化遗产保护、交通和基础设施布局等问题,这些问题也会对城市发展产生影响。

现代城乡规划学科是以城乡建成环境为研究对象,以城乡土地利用空间组织和物质空间规划设计为学科核心。城乡规划学注重培养具有全球视野和批判性思维的人才,作为一门理论与实践性较强的学科和专业,城乡规划学科在服务“中国式现代化”过程当中发挥重要作用。研究和破解中国式现代化城乡发展问题是城乡规划学科的重任。适应中国式现代化的高层次人才需求,城乡规划专业需要更加注重交叉学科相关理论与方法知识体系的培养,亟需在教学内容、教学方式和教学考评等方面进行相应的教学改革[1]。

(三) 解析中国式现代化城乡发展道路是城市地理学重要教学内容

在新的社会经济发展背景下,国家规划体系的改革正在全面推进中,规划的学科体系、人才培养的内容和方式等都需要在适应国家战略和服务社会要求、适应网络时代知识传播特点的过程中,不断改革、完善和提升[2]。

解析、提炼、探索中国式现代化城乡发展道路和模式,是城市地理学重要教学内容。当前的城乡规划专业已经进入到国土空间规划时代,城乡规划专业亟需吸收地理学等其他相关学科的理论知识与技术方法,以便更好地服务新时代人才培养和国家重大战略需求。面向新时代城乡发展新道路,城市地理学教学需更新城市发展观念、更加重视城镇化质量、丰富国内外教学案例、优化城乡板块和革新教学模式,需要从培育科学发展观念、加强多元聚落认知、推崇开放交互学习和实行差异特色教学等方面探索改革路径[3]。

二 面向中国式现代化道路的教学改革目标与原则

(一) 当前课程内容对中国式现代化议题关注不足

据全国城乡规划专业指导委员会统计,我国城乡规划专业教育中65%的课程是在建筑学知识背景下建立起来的[4]。主要教学内容包括城市地域概念、城镇化、城镇体系、城市内部空间结构和城市问题等内容。现阶段专业课程教学内容缺少对中国式现代化特征的认知,存在内容不完善、相关学科知识补充不及时、对设计课程支撑力低等问题。同时,教学内容往往缺少对国际城市发展过程的理解,如对西方的城镇化、城市体系等议题介绍和分析不足。因而难以充分认知和总结中国城镇化特征,不识庐山真面目,只缘身在此山中。学生综合能力也难以适应新时代新型城镇化发展及国土空间规划体系改革等要求。此外,教学中对中国式城市化的特征规律问题认知不全面。

(二) 立足国际化创新型人才培养制定教学改革目标

突出国际化视野训练,在国际化语境下理解中国式城镇化过程与特色。了解当前世界城镇化发展历程和空间分异特征,进而站在全球高度,分析中国式城镇化特征及问题。将理论学习与西方发展实践过程紧密结合,充分激发学生的学习兴趣,熟悉世界的城镇化、城市发展规律特征[5]。

培养创新精神、实践能力,用地理学方法解析中国式城镇化问题。中国城镇化过程既符合世界城镇化的一般规律,又有中国特色的高密度、高活力、大规模和快速度等中国特色规律,以及由此带来的高压力、低人均、多重矛盾累积等问题。因此,课程教学内容需要加强国际视野的培育,加强与中国式现代化目标与问题路径充分衔接,以便学生精准掌握城市地理学理论方法,分析中国式现代化城乡发展问题。

结合深圳的城市发展,开放式探索城市现代化发展问题,提高学生的实践应用和团队协作能力。深圳作为中国的先锋城市,以其高密度城市高质量发展的经验和实践而闻名。但快速城市化过程中也存在交通拥堵、住房短缺、教育医疗资源不足和街道活力低等问题。围绕深圳城市发展的经济、社会、环境等问题,让学生从城市地理学角度,组织团队自选题目,开展问题研究并提出发展策略。

(三) 坚持学生为中心的教学改革原则

第一,坚持学生主体原则。在教学改革中,坚持学生为中心的原则至关重要。学生主体性应该得到充分尊重,鼓励他们在课堂内外展开学习和探索。教师的角色应该转变为引导者和激励者,激发学生的学习兴趣和创造性思维。自主合作探究的原则也应该得到贯彻。以学生为主体,充分发挥学生在课堂内外的积极性、主动性、创造性[6]。中国式城镇化道路没有标准答案,引导学生结合城市地理知识展开中国式城镇化学习和探索,并帮助学生在学习的过程中搭建起属于自己的城市地理思维,应用城市地理知识理解中国式现代化城市发展问题。如结合城市住房问题,让学生查阅资料收集数据开展研讨,并提出相应的住房发展策略。

第二,自主合作探究原则。要引导学生进行“自我导向、自我激励、自我监控”的学习,期末考察中通过组织学生建立学习小组,选取深圳城市现代化发展的某一问题,进行有明确责任分工的互助性学习,共同完成学习任务。通过自主合作学习,发现问题,并开展社会调查等探索活动,获得知识、技能,发展情感、态度、探索精神和创新能力。针对特定问题,指导学生利用常用城市科学大数据进行分析,以此培育探索发现创新能力,培养具有自主探索精神的创新性人才[7]。

第三,理论实践结合原则。此外,理论实践结合的原则也是必须遵循的。结合深圳城市现代化发展问题,开展理论结合实践的研究,将所学知识与实际的城市交通、居住分异、郊区化、CBD、空置、都市区同城化发展等现代化问题结合,用理论知识来解释城市问题。引入翻转课堂理念,增设课后实践和交流提升环节,引导通过文献阅读、统计数据等手段分析问题[8]。以此增强学生的实际动手能力和问题解决能力。