矿物加工工程一流专业建设中课程融合教学模式的探索与实践

作者: 杨志杰 张涛 骆静 张鸿波 秦文华 王秀兰 孙小路 韩星 秦雪聪 刘翔 董彩霞

摘 要:为满足我国新时代社会发展需求,加快“双一流”高校建设,培养矿物加工工程领域多维度人才。该研究以矿物加工工程专业的三门专业课化学选矿、烧结球团学和现代分析测试技术为载体,通过对课程交叉融合教学模式的调研与分析、课程设计的融合、教学方法的创新以及课程评价方法的优化,探索新工科背景下多课程交叉融合教学模式,旨在强化工科类学生科研创新能力。

关键词:双一流;矿物加工工程;课程融合;教学模式;创新能力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0037-04

Abstract: In order to meet the development needs of China's new era society, accelerate the construction of "Double First-class" universities and cultivate multi-dimensional talents in the field of mineral processing engineering, this study is based on the three professional courses of mineral processing engineering, namely "Chemical Beneficiation", "Sintering and Pellet Technology", and "Modern Analysis and Testing Technology". Through research and analysis of the integration teaching mode, integration of course design, innovation of teaching methods, and optimization of course evaluation methods, it explores the integration teaching mode of multiple courses in the context of new engineering majors, aiming to strengthen the scientific research and innovation ability of students.

Keywords: double first-class; mineral processing engineering; curriculum integration; teaching mode; innovation capacity

为了更好地引领和支撑我国新时代特色社会主义的全面发展,自党的十八大以来我国对教育开展了全面深化改革,高等教育是教育领域的排头兵。2015年8月18日,中央全面深化改革领导小组会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,拉开了我国高等教育“双一流”建设的教育改革序幕[1]。经过两轮的“双一流”建设和评估,我国高等教育发展取得了显著的成绩。习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议,审议通过《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》时强调,要突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向,深化体制机制改革,统筹推进、分类建设一流大学和一流学科[2]。

矿物加工作为矿业领域的重要组成部分,在我国国民经济发展、产业升级和环境治理等方面将持续发挥着不可替代的作用[3]。但随着“绿水青山就是金山银山”绿色经济理念的持续推进和工业智能化的迅速发展,矿物加工行业也必须与时俱进,广泛吸收各行业发展之最新技术成果,实现本行业的技术创新。因此,在高等教育中矿物加工工程专业课程教学模式也必须进行改革创新,尤其是要通过课程融合教学加强学科交叉教育,实现矿物加工工程一流专业建设和多维度人才培养[4]。

随着我国高等教育“双一流”工程建设的持续推进,高等教育改革已进行到关键时期。而“双一流”高校建设的关键点是适应我国新时代发展的专业课程教育改革,落脚点是多维度创新人才的培养。与过去工科教育相比,新工科教育体现出“宽口径、夯基础、重交叉”的特点。需要教学不断创新,主动进行多课程交叉融合,提升学生的实践和创新能力[5-7]。

本研究将以矿物加工工程专业的化学选矿、烧结球团学和现代分析测试技术三门专业课为载体,通过对课程交叉融合教学模式调研与分析、课程设计的融合、教学方法的创新以及课程评价方法的优化,探索新工科背景下多课程交叉融合教学模式,旨在强化工科类学生科研创新能力。

一 矿物加工工程专业多课程融合教学现状

在19世纪时,矿物加工工程专业并不是一门独立的学科,只是作为辅助学科融于采矿专业和冶金专业。到20世纪30年代,基于工业发展需求,以及自身相关科学技术的进步,才发展成为一门相对比较独立的学科——选矿学。在20世纪60年代,随着二战后全球工业化的快速推进,选矿学也得到了快速发展并形成了矿物加工工程学科。但进入21世纪后人类科学技术发展进一步加速,集中体现出了学科交叉、人工智能、低碳环保等特点。矿物加工工程领域的工程技术和科学研究也顺应时代发展,与冶金、化工、材料、信息和生物等学科进行深度融合[8-9]。但在本科教学方面仍按照传统课程设置进行,例如内蒙古工业大学矿物加工工程专业学科偏向煤炭洗选和有色金属选矿,主要专业课程为重选、浮选、化学选矿、破碎与筛分、选矿设计和烧结球团学,且各课程以单独讲授为主,之间基本无交叉融合,导致学生难以形成较完善的知识体系,不符合现代矿物加工行业对多维人才的需求。中南大学作为我国最早成立矿物加工工程专业的高校,其学科方向偏向铁矿石选矿及加工,并开设了钢铁冶金原理、炼铁学、烧结球团学等冶金类课程。但即使像中南大学这样首批矿物加工工程“双一流”建设知名高校,也仅在近年开始尝试基础课程与实践教学的交叉融合教学模式,并初步取得了一定的效果[10]。而武汉理工大学作为矿物加工工程专业“双一流”建设高校,也在近期开始尝试与资源循环专业进行学科之间交叉与融合,培养复合型人才[4]。而其他一众矿物加工工程 “双一流”建设高校,如中国矿业大学(北京)、南京大学、北京科技大学、中国矿业大学等高校,目前还未看到关于矿物加工工程专业课程融合教学模式探索的相关报道[11-15]。因此,为满足我国新时代社会发展需求,矿物加工工程专业要与时俱进,务必开展本专业内的课程融合教学以及与其他专业的深度交叉融合,培养多维度人才。

二 课程融合教学模式下的课程设计

鉴于以上对矿物加工工程课程教学模式的调研分析结果,当前亟需对矿物加工工程专业传统教学模式进行改革,开展多课程交叉融合教学模式探索,旨在构建学生的知识体系,提升创新能力,满足时代发展需求。

本研究以矿物加工工程专业的化学选矿、烧结球团学和现代分析测试技术三门课程交叉融合教学为例,该三门专业课内容之间有着广泛的联系,化学选矿中的焙烧、冷却章节与烧结球团学中的高温工艺相近,且化学选矿中产生的部分固废可作为烧结球团的原料,同时现代分析测试技术在这两门课中都有着较大的应用潜质。因此以该三门专业课程为载体,根据知识点的相关性和系统性,将三门课程中的相关内容进行相互嵌入设计,使不同课程的知识点深度融合形成互补,并在相应的知识点设计相应的实践环节。

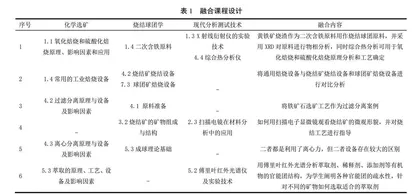

在课程设计时要充分突破教材原有内容及章节编排顺序,将不同课程有关联的内容重新进行梳理融合。例如化学选矿课程主要参考教材为《化学选矿技术》(作者沈旭,冶金工业出版社,2011版),烧结球团学课程主要参考教材为《烧结球团理论与工艺》(作者张汉泉,化学工业出版社,2015版),现代分析测试技术课程主要参考教材为《现代材料分析测试技术》(作者管学茂,中国矿业大学出版社,2017版),三门课程不同章节内容融合情况见表1。

例如在2022年秋季学期讲授化学选矿氧化焙烧时,将烧结球团学中的含铁固废用作烧结矿、球团矿制备原料融入化学选矿中,黄铁矿氧化焙烧后的废渣是什么,如何处理。在讲解该内容时将现代分析测试技术中的X射线衍射(XRD)技术和综合热分析技术融入其中,为学生讲解XRD和DSC、TG、DTA的原理,以及如何通过XRD进行物相鉴定。并带领学生到实验室现场进行X射线衍射仪和综合热分析仪的操作,并让学生对测试结果进行分析,基本掌握物相和热分析方法。同时讲解黄铁矿烧渣作为二次铁矿原料用于制备烧结矿和球团矿,并最终用于钢铁冶炼等全流程工艺。通过这样的教学设计使化学选矿、烧结球团学和现代分析测试技术三门课程中的相关内容进行深度融合,不仅使学生形成较为完备的知识体系,且增强了学生对知识的应用能力,提高科研创新能力。

三 课程融合教学方法探索

传统的教学方法主要以教师讲授为主,这种“填鸭式”教学方法尽管能快速完成课程内容,但学生对知识点的理解不深刻,对知识掌握不牢固,教学效果较差。因此在新工科背景下,需结合目前各种先进教学设备,构建以学生为中心的教学方法。针对已具备一定自学能力的学生,开展了以学生为主体的任务驱动式教学方法。首先在授课之初,根据化学选矿、烧结球团学相关内容融合后的知识点和课程设计中的案例对学生进行分组,并拟定出每组可能用到的分析测试技术,然后将该分析测试技术布置于该小组,让小组带着问题去自行查找资料、制作PPT给全班其他同学进行讲述如何利用现代分析测试技术解决案例问题。同时小组内也要进行分工,一部分讲述基础理论,一部分讲述设备及操作,一部分讲述数据处理及分析,教师仅对关键知识点进行补充,充分发挥学生的主观能动性。逐步推行的教学方法见表2。

同时组建了老中青相结合的多课程融合教研团队,以每位成员所带课程为基础,以学生培养目标达成度为目标,通过集中研讨、集体备课、协同编排课设、统一制作教案、共享教学资源。基本在各自的课程中都融入了其他课程内容,内容更加丰富,课程系统性显著增强,学生积极性提高,课时虽并未增加,但教学效果改善明显。

四 课程融合教学效果评价

教学效果是评价多课程交叉融合教学模式是否有效的必要环节,何种教学评价方式更适合评价该新型教学模式。因此通过对课堂表现、作业完成度、考试成绩以及学生在大学生创新科研项目中的表现等几种方式进行对比分析。

与传统填鸭式教学模式相比,采用课程融合教学模式后,学生对课程的兴趣显著提高,在课堂的积极性和主动参与性方面显著提高,不仅小组内的讨论热火朝天,而且学生都在积极地提出问题。例一,某同学提出了X射线衍射仪与医院所用的X射线照相仪有何区别。该问题恰是X射线发现及其后期应用的发展过程,并在此过程产生了多位诺贝尔奖获得者,建议学生课后查找资料自学。通过教师这样的引导,学生的兴趣进一步被激发,并潜移默化中扩大了学生的知识面。例二,某同学提出黄铁矿烧渣中的残留硫化物对后期炼铁、炼钢工艺及钢铁品质有何影响。这一问题将直接将化学选矿中黄铁矿氧化焙烧、黄铁矿烧渣的资源化利用、烧结和球团矿烧制过程中原料品质及高温工艺控制,及钢铁冶炼过程中脱硫技术和钢铁品质控制等相关工艺技术关联起来,形成了完备的知识体系。使学生明白每一个知识点的重要性。

同时在结课考试中也充分体现出了课程融合教学模式的良好效果,2022学年相关课程的成绩比2021学年及以前的成绩普遍提高了7%,最为关键的是在主观性较强的论述题上表现尤为突出,不仅作答内容篇幅显著增加,且大部分同学都能结合所学知识点提出一些创新思路,这正是当前人才培养所急需的。并且在大学生“实践作品”创新大赛、大学生科研项目申报及“互联网+”等创新活动中,采用该课程融合教学模式的2020级、2021级学生的参与度较往期提高了约15%,且所申报项目的创新性也得到显著改善,特别是在实验过程中能很好地应用现代分析测试技术中的实验分析手段,使项目的理论深度大幅提升。

五 结束语

为了顺应“双一流”高校建设,培养满足我国新时代社会发展需求的多维度创新性人才。本研究以矿物加工工程专业的三门专业课化学选矿、烧结球团学和现代分析测试技术为载体,探索新工科背景下多课程交叉融合教学模式。通过对课程交叉融合教学模式的调研与分析、课程设计的融合、教学方法的创新以及课程评价方法的优化,并在教学活动进行实践,结果表明课程融合教学模式不仅丰富了课程内容,专业知识系统性显著增强,最为关键的是学生在课堂的积极性和主动参与性方面显著提高,结课考试成绩较传统教学模式提升了7%。各类大学生创新项目活动中项目申报和完成质量大幅提升,学生的创新能力得到有力激发。证实了课程融合教学模式是一种非常高效的教学方法,值得进一步探索和完善。