高新产业牵引材料工程类专业学位教育模式的探索与实践

作者: 柯华 寇晓静 李方喆 曹璐 罗蕙佳代 张利伟 张洪军 周玉

摘 要:在中国制造2025的背景下,针对高新产业对专业学位研究生教育与培养发展的新需求,以材料工程专业为对象提出该类学位教育模式的具体实施方案。围绕专业学位教育模式,通过相关调研、调查及专业培养方案的试点实施,从招生、师资队伍建设、课程体系及专业学位论文等方面进行一系列的研究。结果表明,该模式下的专业研究生培养目标更加明确,培养方案课程设置更具导向性,学生的专业能力和专业素养获得极大提升。对该教育模式的探索和实践说明以高新产业为牵引的材料工程类专业学位教育模式具有可行性,且能满足新形势下对专业学位研究生教育的新要求,对新产业的实践创新具有提升作用。

关键词:研究生教育;专业学位;材料工程;产业牵引;教育改革

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0058-05

Abstract: Under the background of Made in China 2025 and the new demand of professional graduate education training and development in high-tech industries, this paper puts forward specific implementation plans of the professional degree education mode for materials engineering majors. Through the relevant researches, investigations and the pilot implementations of the professional training programs, a series of professional degree education models are studied from the aspects of enrollment, construction of teacher team, curriculum system and professional degree thesis. The results show that the training objectives of professional postgraduates under this mode are clearer. The training program curriculum becomes more oriented towards the needs of industries. Consequently, the students' professional ability and professional quality have been greatly improved. The exploration and practice of this education mode show that the professional degree education mode of engineering materials driven by high-tech industry is feasible and can meet the new requirements of professional degree graduate education under the new situation, which has a great role in improving the practical innovation demand of new industries.

Keywords: postgraduate education; professional degree; materials engineering; industry-driven; education reform

进入新世纪以来,全球产业发展在种类与结构方面发生了巨大的变化,尤其是高新产业在促进经济发展中扮演着越来越重要的角色。由此,我国早在2015年就提出了“中国制造2025”计划,为了这一计划的顺利实施,对经济创新源头的主体——专业研究生的培养模式与实践提出了新的要求。通过对照产业发展的新需求,不难发现现有培养模式主要存在两个问题:①实践创新方面不能满足高新产业发展的时效性;②专业学位论文选题方面趋于雷同,缺乏前瞻性和科学性。这两个问题的共性特征是专业培养模式局部落后于高新产业需求及社会对高等教育专业学位发展的期待。为了解决这两个问题,需要从选拔招生、创新实践平台建设、师资力量构建及专业学位论文设置与评价等方面进行综合设计,逐步形成一套适应新经济形势的专业学位教育模式。本文着眼于高新产业对材料工程类创新的牵引需求,提出和探索了该类专业教育模式,并分析了其可行性,考察了该模式教育下的研究生专业能力,发现能够满足新产业对实践创新的需求。

一 高新产业人才需求

高新产业作为当今国民经济发展的主要动力,通过促进产业结构的调整与升级,实现一个国家和地区经济高速增长和社会可持续发展的目标[1-3]。与常规产业相比,高新产业具有高技术人才比例高、科学研究和发展经费比重高、产品更新频率高等特点。高端战略新材料的基础研究和技术突破是推动高新产业发展的关键组成部分。“中国制造2025”计划中的十大重点产业领域,包括芯片技术、高端发动机技术等高端制造领域,都离不开关键新材料的瓶颈技术突破。我国在高新材料产业同时面临外部和内部的严峻挑战:①在当前发达国家全球化产业分工优势已不复存在的现状下,发达国家产业为确保其制造领先地位,提出了“再工业化”,其本质是“再技术化”,造成我国自主智能制造等高新技术的巨大压力;②我国内部工业发展也面临“三重重任”,即补课“工业2.0”尚存20%缺口、普及“工业3.0”中一半的任务尚未完成、示范“工业4.0”前沿未展开更多的探索性工作。内外部因素决定了材料产业转型升级的目标:紧跟智能制造“工业4.0”步伐,实现材料产业高质量发展。因此,迫切需要培养兼具材料科学前沿理论素养和解决“卡脖子”技术问题能力的高新产业人才,从而实现我国在高新技术领域迈入创新型国家前列,在先进制造领域的世界产业格局中实现自我把控,在重大工程方面达到世界一流发展水平。

当前,中国高端新材料已进入高速发展的快车道,前沿研究正迈向世界的前列,部分领域与发达国家形成了并跑甚至领跑局面。围绕材料的前沿研究、产业发展、技术应用三个维度,在先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大领域,以企业为主体、市场为导向、产学研用相融合的新材料创新体系正在逐步形成[4]。然而,瞄准新材料创新体系的材料工程类专业型人才培养具有显著的滞后性。与针对前沿研究的学术型人才不同,材料工程类专业型人才培养目标针对的是产业发展和技术应用两个维度,是我国高新产业人才培养的薄弱环节。产业发展和技术应用重在前沿研究成果的转化,尽管我国专利数量位于世界第一,但是新材料专利成果转化率仍然不高,对比美国的转化率高达80%,我国的新材料专利成果转化率仅为10%。这是由于材料成果的转化是一个系统工程,在大多数成果依托于高校和科研院所的情况下,配置产业要素或者成果转化过程需要经历一个被称为“死亡之谷”的曲线,而现有的材料工程类专业型人才培养模式无法填补产业链配置和转化过程中间的缺失因素,导致新材料成果转化率较低,进而新材料原创能力不足、研发主要处于跟跑状态以及创新源动力不足,新材料产学研用一体化差距较大[5]。另外,前沿研究与产业发展、技术应用的严重脱节也反映在材料工程类专业学位人才培养的选题,一方面缺乏针对高新材料产业中重大共性科学问题的系统研究,另一方面缺乏宏观产业背景下研究要点的布局和覆盖面,导致材料工艺缺乏深度与细度上的突破,材料加工的数字化、智能化还处于较为落后的水平。这些都要求材料工程类专业型人才培养需要精准面向高新产业的关键技术难题,最终促进材料研发、高端设备和软件开发领域之间形成高效的技术互动与融合。

二 材料工程类专业培养目标

在材料工程类专业学位教育与高新产业需求不能完全匹配的背景下,需要培养在材料科学领域掌握坚实、系统的基础理论,在材料工程领域具备全球战略视野、突出的工程技术创新能力和动态适应能力,善于解决复杂工程技术问题和“卡脖子”问题的高素质、高层次、交叉复合型卓越材料工程师[6]。为了实现这一培养目标,高校需要和企业双向发力,在更激烈的产业竞争背景下共同塑造专业型材料工程类人才。

专业型人才培养目标和培养计划应由高新材料企业和学校共同参与制定。毕业论文的研究课题制定应以企业实际需要解决的问题为导向,在实际工程中提炼可研究的科学问题,并在学校导师和行业导师的共同指导下完成。使学生在掌握基础理论的同时,熟悉工程实践中的研究方法和技术手段,从而成长为具备独立从事新材料工程技术和工程管理能力,符合企业需求的复合型技术人才。专业学位人才的培养对于新材料产业而言,校企合作能够促进科研成果转化,加速了专业技术的体系化发展;对社会发展而言,专业学位教育向社会提供一批专业化的高层次人才;对学生自身发展而言,专业学位教育更契合企业岗位需求,提高了毕业生的就业质量,实现学术型人才培养和专业型人才培养的优势互补[7]。近年来,教育部也通过国家卓越工程师计划进一步落实了高新产业牵引的专业学位研究生培养模式,主要以两种方式开展校企合作:高校设立国家卓越工程师学院与多家相关企业合作;大型央企设立国家卓越工程师学院与多所相关高校合作。为加强卓越工程师的培养,哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)已经在2021年成立了卓越工程师学院以适应新形势下的工科教育[8]。在此基础上,由高新产业所牵引,进一步提升了材料工程类专业型人才的培养水平,加速具有前沿理论基础并掌握高新材料产业关键技术的复合型人才的批量涌现。

三 实施方案与培养过程

(一) 平台建设

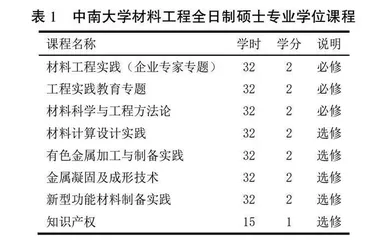

为了适应企业对专业型人才的需求,我国大多院校对于专业学位硕士研究生的培养模式亟待改革。利用企业宽广的实践平台,有助于将多方优势结合起来,发挥出各自的最大价值,从而为专业学位研究生培养探索更有成效的模式。哈工大等高校的材料工程类专业立足航天、服务国防,面向国际前沿和国家重大需求,肩负着培养引领未来高新产业发展拔尖创新人才的重任。为此,哈工大就材料工程类专业为建设工程实践教育平台采取了以下措施:①充分对接现有工程教育平台,开发新材料产业工程实践平台,结合平台推进校企联合,开展基于项目学习的专业学位研究生的培养新模式。②加强与周边企业或研究所的合作,建立专业学位研究生实践基地,极大程度地优化教学科研资源的配置,并且使实践内容更贴近生产、贴近实际。③构建材料工程实践教育质量评价新体系,通过一系列质量监控措施探索工程实践教育平台高效运行新办法。④安排材料工程类专业学位研究生基于企业特定项目开展实践研究,深化专业学位研究生实践认知能力和解决实际问题的创新能力。此外,以上平台相关措施已在哈尔滨理工大学和黑龙江科技大学进行了部分推广应用。

(二) 师资队伍

导师队伍建设是专业学位教育模式的关键环节之一。由于目前的材料工程类专业的师资大多仅具有基础教育背景,缺乏实际的工程经验,一方面其教育理念需要面对行业发展变化及时做出调整,另一方面从事实际工程的人员教学经验不足,难以直接担任专业学位指导教师[9]。为积极响应高新产业对材料专业人才的需求,哈工大材料科学与工程学院多年来一直积极聘请企业工程技术专家担任材料工程专业学位研究生的行业导师,并着重发挥行业导师在研究生培养中的实际作用。但面对行业的变化与发展,专业学位培养模式仍然存在较大的提升空间。在现有的专业学位硕士培养模式下增强企业导师参与度,结合学生志愿,由企业导师主导培养方向,可以更大限度地发挥企业导师在学生实践创新中的促进作用[10]。

本项目针对以上问题采取了以下措施:①加强工程背景教师队伍建设,选派具有工程兴趣的老师前往企业进行实际调研。哈工大材料科学与工程学院十余位教师前往沈阳黎明航空发动机有限责任公司、宁波江丰电子材料股份有限公司等企业进行调研,跟随行业导师团队深入工程一线,一边为企业解决其真正关心的问题,一边从特定工程问题中提取普遍性科学问题,从而与企业研发人员共同探讨学生的培养方案,与行业需求建立实际联系;②探索企业导师指导专业学位研究生新思路。选拔一批与高校合作紧密并具有高等学历的企业研发人员,与学术导师一起作为专业学位研究生的共同指导教师,参与指导研究生的开题、中期和结题答辩,引导学生将基础研究与工程问题结合起来,致力于解决行业实际问题。哈工大材料工程专业目前已聘任行业导师二十余位,全方位参与到专业型人才培养过程中。