新商科背景下工商管理类专业港澳台侨本科生“一线四新六型”一流人才培养模式创新研究

作者: 何培旭 周汉辉 马博洋 路淇淇 康佳莉

摘 要:新商科背景下,复合型商科人才的需求不断增加,基于国内高校对于工商管理类专业港澳台侨本科生人才培养模式所存在的问题,该研究融入新商科理念,构建“一元主导、多元融合”为主线、“新思维、新能力、新工具、新格局”为优势和“有机型、生态型、综合型、复合型、应用型、自主型”为举措的架构,即“一线四新六型”的人才培养思路,探索工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才的培养模式。

关键词:本科生;人才培养模式创新;新商科;工商管理;港澳台侨;“一线四新六型”

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0076-05

Abstract: Under the background of New Business, the demand for composite business talents is increasing. Based on the problems existing in the talent training mode of undergraduate students from Hong Kong, Macao and Taiwan majoring in business administration in domestic universities, this study integrates the New Business concepts, and builds a framework of "monistic dominance, multiple integration" as the main line, "new thinking, new ability, new tools, new pattern" as the advantage, and "organic type, ecological type, comprehensive type, compound type, application type, independent type" as the measure, that is, "one-line, four-new features, six types" of talent training ideas, to explore the training mode of first-class talents for undergraduate students from Hong Kong, Macao and Taiwan majoring in business administration.

Keywords: undergraduate students; talent training model innovation; New Business; business administration; overseas Chinese from Hong Kong, Macao and Taiwan; "one-line, four-new features, six types"

进入21世纪,以知识驱动、智慧驱动、数据驱动为发展引擎的新商业模式正在崛起,商业、技术、文化越发深层次融合。在此背景下,我国高校培养的商科人才普遍存在着创新创业能力不足、与企业实际需求脱节、社会责任意识较弱等问题[1]。并且,为坚持大统战工作格局,推动“一带一路”倡议的实施,培养具备国际视野和综合能力的工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才已成为高等教育的重要任务之一[2]。然而,目前工商管理类专业港澳台侨本科生人才培养模式尚未充分融合新商科背景的实际情况,培养模式的设计和实施相对复杂,并且文化差异、语言障碍等问题也对港澳台侨本科生的学习和适应能力提出了一定要求。因此,探寻符合当前经济发展趋势要求下具有高位复合型和综合创新型的工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式,仍是高校培养国际型人才的重点和难点。这对目前的工商管理类专业港澳台侨本科生教育模式创新提出了新的要求,促使其在教学内容、教学手段、学习模式和人才培养模式上进行探索和创新[3]。因此,着力构建具有中国特色港澳台侨本科生一流人才培养模式体系势在必行。

华侨大学以侨立校,因侨而兴,以围绕“侨校+名校”的发展战略,肩负着传播中华文化、服务海外统战的历史使命,推进港澳台侨本科生人才培养模式改革不断深入是华侨大学的核心工作之一。工商管理类专业也是学校港澳台侨学生最多的专业之一,该专业以培养卓越侨务工商人才为特色。基于此,本研究以华侨大学工商管理类专业为例,探讨新商科建设背景下港澳台侨本科生一流人才培养模式的创新与实践经验,旨在为其他高校工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式的建设提供一定的借鉴和启示。本研究将结合港澳台侨本科生人才培养模式具有包容性、交流性和实践性的特点,与我国实际相结合,优化工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式的设计和实施,以此来提高培养质量和满足国际化人才的需求,提升其综合素质和拓展职业发展前景。全文将遵循“一条主线”,即通过坚持“面向海外,面向港澳台”办学方针,塑造“一元主导、多元融合”育人氛围,依托“三大课程模块”,构建“两个体系”,培养“四新优势”,采取“六型举措”的思路,通过分析当前工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式中存在的问题,结合当前实际实施的教学方法存在的优势与不足进行进一步探讨,并改进人才培养模式,培养出适应国际化需求的优秀人才,为我国的经济发展和国际交流作出贡献。

一 当前高校工商管理类专业港澳台侨本科生人才培养模式存在的问题及原因分析

第一,港澳台侨本科生与境内生在文化基础、学习模式等方面仍存在差异问题。“一校两生”的生源结构虽然为港澳台侨本科生在境内的学习提供了良好的外部环境,但也对侨校的教育管理带来了诸多挑战[4]。由于生源地、家庭背景、文化背景等方面的差异,使得港澳台侨本科生的学习方式与现有教学方式存在“隔阂”,影响其学习的积极性;同时,港澳台侨本科生的思维逻辑、学习理念与境内生有所不同,导致了港澳台侨本科生在接受与境内生基本一致的培养方案和模式时出现一定程度的不适应。

第二,当前工商管理类专业港澳台侨本科生培养模式与企业对学生能力需求不相符,尤其是学生理论和实践结合能力较弱和创新创业能力不足[5]。工商管理类专业每年毕业的港澳台侨学生中相当一部分会进入华商和境内民营企业工作,较多在校生也表现出想学习更多的理论与实践创新相结合的课程。但是在课程设置方面专业课占大部分学分,而实践创新课程占比较小,使得在授课内容方面专业基础课程以基础理论为主。另外,部分课程更新的速度较慢,无法跟随时代的发展,以上问题表明,现有的人才培养目标与新商科背景下港澳台侨本科生的实际要求出现较大差距。

第三,培养模式与港澳台侨本科生实际特点融合度不够。目前人才培养模式没有针对港澳台侨本科生具备的不同知识基础、文化背景、个人兴趣等特点进行分类,没有设置不同难度和不同方向的课程[6]。由于不同国家和地区之间教学体系的差异,一部分港澳台侨本科生数理基础薄弱,在学习部分数理知识要求掌握度高的课程时会出现不适应的现象,这也导致对于同一门课程境内生和港澳台侨学生的试题难易程度与成绩考核标准等出现差异,并且缺乏具有创新性的、能够体现学生学以致用、实践能力和综合素质的考核方式。在毕业设计的考核方面也急需引入新的多样化考核方式,以进一步完善考核机制。

二 工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式创新的主要做法

本研究立足工商管理类专业港澳台侨本科生本身,转变研究模式与设计思路,提倡“学习质量取向”,将教学重点从关注教师“如何教”转向学生“如何学”,重视学生学习主体性、创造性和自主性[7]。因此,针对港澳台侨本科生个性化的需求和特点,对其进行学习思维和方法上的引导,激发学习兴趣、强化学习动机、激活学习潜能,培养新商科背景下满足企业需求的一流人才。

(一) 坚持“多元化、数字化、交叉性、创新性”教学主线,完善港澳台侨本科生一流人才培养体系

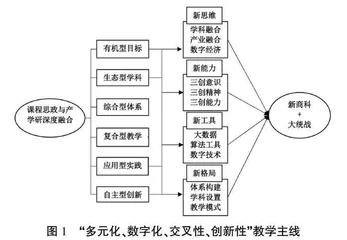

本研究中工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才培养模式遵循“一条主线”,即通过坚持“面向海外,面向港澳台”办学方针、塑造“一元主导、多元融合”育人氛围、依托“三大课程模块”(华商管理、创新创业管理、企业数字化运营)、构建“两个体系”(个性化课程质量监督体系与全面型人才培养评价体系),培养“四新优势”(新思维、新工具、新能力和新格局),采取“六型举措”(有机型目标、生态型学科、综合型体系、复合型教学、应用型实践和自主型创新)的思路,从教育引导、文化熏陶、实践养成等多环节做好精准思政和育人工作,助力为侨服务,在新商科背景下培养高素质社会主义建设者和促进中外交流合作的友好文化使者。“多元化、数字化、交叉性、创新性”教学主线如图1所示。

图1 “多元化、数字化、交叉性、创新性”教学主线

(二) 打造“新思维、新能力、新工具、新格局”四新优势,培养高质量港澳台侨本科生一流人才

为落实“大统战”战略,我们需要不断培养出具备新思维、掌握新工具、拥有新能力并且适应新商科发展的复合型人才。

第一,培养新思维。通过“华商管理”“创新创业管理”和“企业数字化运营”三大课程模块,加强“人文社科+理学+经济学+管理学”学科的融合,设置学科交叉课程,高效整合和革新已有的“理论课程模块、应用课程模块、课外活动模块、实践模块和学术模块”,深入贯彻落实“课程思政”,培养工商管理类专业港澳台侨本科生具备“思政+数字+经济+管理”的融合型思维。第二,掌握新工具。致力于通过新建创业模拟、数据挖掘、神经网络等实验室,帮助港澳台侨本科生掌握Python、Stata、R语言等软件,建立算法思维,掌握新技术;同时,通过更新以往的ERP、会计财务等软件,增加“企业模拟实训”等实操课程,帮助工商管理类专业港澳台侨本科生熟练运用现代企业管理系统。第三,锻炼新能力。通过搭建“工商管理实训基地”,依托东方企业管理研究中心、华商研究院、华商发展协同创新中心,发挥港澳台侨本科生具有跨文化思维和国际化视野的独特优势,加强港澳台侨本科生三创意识、三创精神和三创能力的形成,培养融合型创新创业的能力。第四,建立新格局。通过在人才师资、学科设置、校外实践、实验室和体系建立等多方面资源的整合优势,建立协同培养机制,以具有团队合作意识的教师队伍建设为载体,以课程体系建设为渠道,以评价和考核体系为依托构筑新商科背景下工商管理类专业港澳台侨本科生一流人才的培养新格局。“新思维、新能力、新工具、新格局”四新优势如图2所示。

图2 “新思维、新能力、新工具、新格局”四新优势

(三) 采取具有“多层次、全方位、立体化、前瞻性”特点的六大举措,形成符合港澳台侨本科生一流人才培养特点的教育环境

第一,有机型目标:建设思政、理论与实践相得益彰的顶层设计。首先,加强对港澳台侨本科生的课程思政教育,促进学生专业素养、职业能力和职业道德的形成、发展、成型,提升学生对“大统战”战略的深度思考。其次,商科是一门理论性和实用性兼具的科学性学科,不仅要学习理论知识,也要在此基础上通过大量的教学实践来保障理论运用的正确性和处理商业问题的精准性,更要注重产教融合、校企合作,突出实践价值,体现应用倾向[8]。本研究利用华侨大学学科交融、产学研深度融合、一校两生强强联合的多项交叉优势,遵循学科发展规律与教育规律,通过多学科之间相互渗透与融合,进行人才培养模式创新的动态调整。

第二,生态型学科:运用数字技术创新学科教学、依托“三大模块”推行新商科特色学科融合与协同。依托华侨大学的侨校特色、华商管理的科研特色,研究积极运用数字技术,创新学科教学,加强跨学院、跨学科和跨专业交融,构建境内和港澳台侨学生“公共课程+特色选修课+产学研协同”的分类施教、多层面互动的人才培养创新模式。课程设置方面,对课程体系进行有效整合,设置学科交叉课程[9]。依托“华商管理、创新创业管理、企业数字化运用”三大模块,在专业核心课和专业选修课环节根据华侨大学的侨校特色和工商管理类专业港澳台侨本科生的特点,高效整合、革新和运用已有的“理论课程模块、应用课程模块、课外活动模块、实践模块和学术模块”,建立“精英化”“前瞻性”“国际化”的人才培养模式,建设工商管理类港澳台侨本科生一流人才培养基地,并将相应交叉课程纳入学科考核体系。