应用型大学基础力学课程思政教学创新与实践

作者: 李兵 仇培涛 张连英 刘瑞雪 马超 朱炯

摘 要:在新工科、大思政的背景下,针对应用创新型本科高校,以徐州工程学院土木工程类专业基础力学课程教育教学为例,以“思政教育”为引领,“四个坚持”为依据,“九个素质”为培养目标,重构“理论、实践、创新”三元融合育人新体系,开辟“扎实理论、创新研究、勇于竞赛、坚持应用”四维联动的育人新途径,深入实现“教、学、研、产”四个领域的育人新理念。介绍将思政放入课程目标、融入理论教学、嵌入大学生创新创业训练、编入教材中的四个具体教育教学案例,阐明基础力学课程思政的教学实践过程和效果。课程思政作为推进思想政治教育工作的着力点,需要从团队建设、能力提升、资源挖掘和践行实践四方面着手抓起。

关键词:应用型大学;基础力学;课程思政;教育教学;创新实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0081-04

Abstract: Under the background of new engineering and great ideological and political education, for the application-oriented innovative undergraduate universities, taking the education and teaching of basic mechanics courses for civil engineering majors of Xuzhou Institute of Engineering as an example, with "ideological and political education" as the guide, "four insistences" as the basis, and "nine qualities" as the training goal, the new system of triple integration education for "theory, practice, and innovation" has been reconstructed. A new way of educating people through the four-dimensional linkage of "has a good mastery of theory, innovate research, have the courage to compete, and adhere to the application", The new concept of educating people in the four fields of "teaching, learning, research, and production" has been deeply realized. This paper introduces four specific education and teaching cases, which illustrates how to integrate ideological and political education into curriculum objectives, theoretical curriculum practice, college students' innovation and entrepreneurship training practice, and the textbook, and expounds the teaching practice process and effect. As the focus of promoting ideological and political education, ideological and political curriculum needs to start from four aspects: team building, ability improvement, resource mining and practice.

Keywords: applied university; Basic Mechanics; ideological and political education; education and teaching; innovation and practice

在中国共产党第二十次全国代表大会的报告中,习近平总书记指出,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题”,强调了“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围”,明确了“培养造就大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族长远发展大计”[1]。可见“育人”“思政”“创新”“人才”紧密围绕在一起。我国当代青年承载着实现中华民族伟大复兴的重任,高校作为人才培养的重要领地,有责任引导学生铸就坚定的信念、锤炼高尚的品德,将思想政治工作贯穿人才培养全过程[2-4]。

土木工程是一个古老的学科,工程建筑更是我国国民经济的支柱之一,也是造福人民的重要支撑。随着建筑业改革深入和产业结构调整,各种新材料、新工艺、新技术不断涌现,迫切需要培养大批适应建筑业转型发展需求的应用型创新人才[5-6]。然而,目前土木工程类专业人才培养中普遍存在理论教学与实践创新融合不力、产学研用链条不畅等问题,亟需开展应用型创新人才培养新模式的研究与实践。基础力学作为土建类专业学生的传统教学科目,对其知识能力和科学素养的培养尤为重要,在新工科背景和“大思政”热潮中,基础力学教学方法和模式应进行改革和创新[7-10]。

本文针对应用创新型本科高校,以徐州工程学院土木工程类专业基础力学课程教育教学为例,在思政引领下,重构了“理论、实践、创新”三元融合育人新体系;开辟了“扎实理论、创新研究、勇于竞赛、坚持应用”四维联动的育人新途径;实现了“教、学、研、产”多方位的育人新效果。

一 基础力学课程思政教育教学创新体系的建立

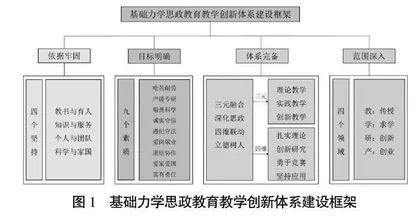

经过多年的实践与总结,徐州工程学院土木工程基础教研室的基础力学课程教学团队提出了基础力学思政教育教学创新体系,该体系思政建设依据牢固,目标明确,体系完备,范围深入,将课程思政有机融入社会主义核心价值观和中国特色社会主义的“四个自信”(道路自信、理论自信、制度自信、文化自信)教育的内容,实现课程立德树人的教育功能(图1),具有以下内涵。

图1 基础力学思政教育教学创新体系建设框架

第一,秉持“四个坚持”思政理念:课程思政终坚持教书与育人相结合;坚持知识与社会服务相结合;坚持个人素质发展与团队协作相结合;坚持科学热情与家国情怀相结合。

第二,立足“九个素质”思政目标:培养学生吃苦耐劳、严谨专研、敬畏科学、诚实守信、遵纪守法、爱岗敬业、团结协作、爱家爱国和富有责任的素质和精神。

第三,建设“三元融合、四维联动”思政体系:将思政融入理论教学、实践教学和创新教学三个元素中;将思政路径扩展到理论学习、创新研究、学课竞赛和工程应用四个维度中。

第四,拓展“教-学-研-产”思政领域:将思政领域拓展到老师传授知识,学生求学过程,学生创新研究,学生创业训练四个领域中。

结合土木工程类专业学生培养新要求,课程思政创新采用“三元融合,四维联动”课程思政体系,深入“教-学-研-产”四个领域,充实课程思政环节,拓展课程思政领域,从“学”到“研”,从“课内”到“课外”(图2)。

图2 基础力学课程思政体系和领域

二 基础力学课程思政教育教学创新体系的实践

教学案例一:将思政“放入”课程目标。围绕徐州工程学院“紧扣地方性、应用型办学”的定位,土木工程类专业人才培养目标为,培养适应社会主义现代化建设需要,具有良好的人文素养、职业道德修养,掌握专业的基本理论和技能,具备一定创新意识和较强实践能力的高素质应用型人才。以工程力学为例,其课程思政建设目标如下。

思政目标:通过将思政元素融入教学,将学生培养成具有家国情怀、科学精神、职业素养和社会责任感的高素质人才。具体如下。①法治文明,告诫学生在土建类工程设计阶段,应严格执行国家标准;②精神文明,引入我国工程领域突出贡献的科学家事迹,教导学生要有敬业、精益、专注、创新的工匠精神;③社会文明,诚实守信,利用网络平台对学生平时学习情况严格考核,培养学生负责任的态度;④生态文明,结合具体案例,告诫学生在土建类工程设计过程中,要注意节约资源,绿色环保,降低成本。

教学案例二:将思政“融入”理论教学中。以工程力学教学为例,在进行第一章教学的时候,介绍我国老一辈力学家的事迹,传承中国科学家精神,培养学生爱国情怀、刻苦钻研和爱岗敬业的精神。

在进行第5章教学的时候,介绍经典力学发展史,让同学们了解力学发展的来龙去脉及世界科学伟人的事迹,如伽利略、哥白尼等,培养学生严谨钻研的科学态度和对科学的敬畏之情,教学PPT如图3所示。同时推荐了相应的课外读物供学生学习,提升科学素养和爱国情操,如“共和国科学拓荒者传记系列”的《钱学森传》,武际可教授的《力学史》《伟大的实验与观察》等。

教学案例三:将思政“嵌入”大学生创新创业训练中。 鼓励和指导大学生创新创业项目训练,在训练过程中培养其进行科学研究的思维及能力;严谨、钻研的科学精神;诚实守信、不剽窃、不抄袭,遵纪守法的科学素养。积极鼓励和组织学生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(江苏赛区)、全国周培源大学生力学竞赛(江苏赛区)江苏省力学创新创意竞赛、江苏省力学创新创业竞赛和江苏省力学诗画流体力学创作大赛等,参赛情况如图4所示。

教学案例四:将思政“编入”教材中。教材是学生学习知识的首选文本资料,也是学生仔细阅读、推敲、思索、演练的主要辅助工具,在学生整个学习生涯中扮演着重要的角色。因此,将思政“编入”教材中,势必对培养学生正确的价值观,提升其思想道德水平,树立爱国敬业、刻苦钻研、开拓创新等精神价值观起到积极的作用。教学团队在结构力学第一版自编教材的基础上将课程思政融入其中,以“问题导入”的形式呈现给读者。例如,在第二章平面体系的几何组成分析的“问题导入”部分呈现如下。

随着人类的发展,建筑不断迭代更替,向高、深、广、大扩展,其空间性、艺术性和实用性日益革新,但是安全稳定总是第一位。结构作为建筑的“骨架”,用来承受和传递荷载。如果不考虑体系中材料的应变,在荷载作用下,结构必须能维持自身位置和几何形状的不变才能用于工程。

南京长江大桥,如图5(a)所示,是长江上第一座由我国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁。它始建于20世纪60年代初,建成于1968年,开创了中国人民依靠自己的力量建设大型桥梁的新纪元,同时承载了中国几代人的特殊情感与记忆。局部放大桥梁钢结构,如图5(b)所示,复杂的杆件交织一起,令人有点“头晕”,仔细观察,杆件体系又有规可循。图5(a)中的白框区域的实际结构,在不考虑结构单元数量的情况下,其可简化为图5(c)的结构模型;图5(b)中的白框区域的实际结构,可简化为图5(d)的结构模型。这两种结构模型是否稳定?为何如此设计?这些问题值得思考。

其实,建筑工程设计计算时,必须首先对杆件体系的几何组成进行分析,以确定该体系是否能作为结构使用,发挥承受、传递荷载的功能。几何组成分析是从运动学的角度,研究杆件如何布置才能组成牢固的结构。几何组成分析又称为机动分析或几何构造分析。在体系受到任意荷载作用后,体系会因为材料产生应变而发生变形。由于这种变形微小,所以在几何组成分析中忽略体系各杆件由于材料应变而产生的变形,从而假设杆件是刚性的。