面向紧缺人才培养的集成电路“产-教-学协同”特色课程体系研究

作者: 陈功 马文英 董倩宇 石跃

摘 要:在当前国际环境下,我国倡导大力发展具有自主知识产权的集成电路产业,培养集成电路领域紧缺人才,完成产业升级。因此,高校进行集成电路产业人才培养,既需要满足“产-教”人才需求不匹配问题,也需要满足“教-学”课程体系合理性问题。该文旨在研究并构建一套符合紧缺人才需求的集成电路“产-教-学协同”特色课程体系。首先,通过政策解读和实地调研,详细分析集成电路行业的发展趋势和地方人才需求。其次,提出“产-教-学协同”教学模式的基本理念和实施策略,并针对核心技术和专业能力进行课程设置和实验实践教学方案的设计。最后,利用问卷调查和论证分析的方法,评估该特色课程体系的效果,并实现持续改进的效果。

关键词:集成电路;人才需求;培养目标;产-教-学协同;特色课程体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0158-05

Abstract: In the current international environment, China advocates vigorously developing the integrated circuit industry with independent intellectual property rights, training talents in the field of integrated circuits, and completing industrial upgrading. Therefore, the cultivation of IC industry talents in colleges and universities needs to meet not only the mismatch of "production-teaching" talent demand, but also the rationality of "teaching-learning" curriculum system. The purpose of this paper is to study and build a set of integrated circuit curriculum system with characteristics of "production-teaching-learning collaboration" that meets the needs of talents in short supply. Firstly, through policy interpretation and field research, the development trend and local talent demand of IC industry are analyzed in detail. Then, the basic idea and implementation strategy of "production-teaching-learning collaborative" teaching mode are put forward, and the curriculum and experimental practice teaching scheme are designed according to the core technology and professional ability. Finally, using the method of questionnaire survey and demonstration analysis, the effect of the characteristic curriculum system is evaluated, and the effect of continuous improvement is realized.

Keywords: integrated circuit; talent demand; training objectives; production-teaching-learning coordination; characteristic curriculum system

集成电路是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业。当前,国际环境日趋复杂,中美之间持续升级的大国博弈和不断深化的利益脱钩对全球集成电路产业链格局产生了深远影响[1]。随着美国出台2022年《芯片与科学法案》,并联手日本、韩国以及中国台湾地区组建“四方芯片联盟”,构建“围堵”中国的“统一战线”,试图将中国集成电路产业孤立在全球供应链体系之外。值此百年未有之大变局之际,国家早已在“十四五”规划中积极倡导发展具有自主知识产权的集成电路产业,并布局全国,超过20个省市将半导体/集成电路列入“十四五”规划中[2]。预示着国内半导体产业的区域竞争将愈发激烈,中国半导体集成电路区域发展会出现“芯”格局[3]。本文通过介绍所在高校的集成电路专业发展规划和人才培养方案,阐明了集成电路产业人才培养首先需要满足地方产业结构需求。然后提出了集成电路专业“产-教-学协同”教学模式的基本理念和实施策略,并针对行业需求的技术和能力进行了课程设置和教学方法的设计[4]。最后,通过对用人单位和毕业学生的双向调研,以及行业专家的论证分析,评估了该特色课程体系的效果,并实现持续改进的效果,据此探索出一条满足地方人才需求集成电路“产-教-学协同”课程体系建设的具体路径[5]。

一 集成电路行业人才培养需要满足地方人才需求

地方高校的集成电路产业人才培养首先需要配合地方人才需求。根据国家中西部地区集成电路发展规划部署,成都市乃至川渝地区的集成电路产业具有巨大的发展潜力。成都信息工程大学积极配合政府与企业,作为监事单位,参与市级集成电路产业协会。通过走访多家企业,了解到当前的集成电路行业人才供需状况不平衡,主要表现在以下两个方面[6]。

(一) 顶尖技术与特色创新能力缺失

对比京津冀、长三角、珠三角和闽三角等地区,抑或是合肥、武汉等地区,成都地区缺乏独立成长起来的顶尖创新团队,尚未能够在集成电路某一领域展示较为领先的创新引领作用,产业集群仍然主要依靠以Intel为代表的外来团队,制约了集成电路行业的技术创新和核心竞争力的提升。

(二) 应用技能不足

当前人才培养对实践内容的培养不能满足产业发展的需求,实践内容和实践条件距离产业开发有较大差距,导致毕业生在实际工作时面临较大的适应压力,也增加了用人企业的培训成本。

成都信息工程大学作为省属高校中少数同时开办了微电子科学与工程专业和集电电路设计与集成系统专业的地方院校之一,每年为成都地区集成电路产业提供了大量的人才,长期占据行业人才供需侧的前两名。因此,两个专业的发展必须依靠地方产业的发展,也必须尽最大能力去解决地方产业发展的“痛点”问题[7]。

二 适应人才需求的“产-教-学协同”特色课程体系的构建与研究

根据从集成电路产业协会收集到的主要问题,通过邀请来自政府、企业和高校的领导和专家,从政策解读、发展规划、英才落地等多个层面进行探讨,逐步摸索出一套适应地方人才需求的“产-教-学协同”特色课程体系[8]。

(一) 总结自身特点和优势,确定符合产业需求的人才培养目标

从人才角度来看,集成电路大约可分为科技领军型人才、一般科研型人才、工程应用型人才、技能产线型人才。这一人才划分符合产业现实,并能够实现向上转换。也就是说,要解决第一部分提到的顶尖技术与特色创新能力的提升问题,就需要一定数量的科技领军人才形成合力。而科技领军人才必定具备长期的训练和培养,需要从一般科研型人才、工程应用型人才抑或技能产线型人才中产生。

成都地区在集成电路人才培养领域具备一定地利优势,集中了包括电子科技大学、成都信息工程大学、成都工业学院和电子科技大学成都学院等一批专门设立了集成电路专业的院校,也包括四川大学、西南交通大学、西南科技大学等一批设立了微电子相关专业的院校。各个高校发展只有确立正确的定位,才能突出自身的特色,做到不浪费宝贵的实践资源。

作为四川省属院校,成都信息工程大学集成电路人才培养主要有以下特点:师资队伍方面,80%的教师具有一年以上企业工作经验;招生规模方面,近年来每年招生人数在省属院校中规模较大;科研水平方面,近年来虽有较大提升,但距离示范性微电子学院还有较大差距;学科平台方面,虽拥有“四川省集成电路实验教学示范中心”和“集成计算及芯片安全协同创新中心”等省级教学和科研平台,但平台硬件建设水平不高。

基于以上分析,学校集成电路相关专业的首要定位是培养应用工程型人才,而不是培养对于资源要求更高的一般科研型人才。同时,也避开了高职和中专类院校的技能产线型人才培养赛道,可以集中精力去建设应用工程型人才所需要的教学环境,有针对地建设省级集成电路实验示范中心和省级集成电路产业学院。

成都信息工程大学集成电路专业制定的人才培养目标为:本专业贯彻执行党的教育方针,坚持立德树人,根据国家对新一代电子信息产业和技术发展规划,结合西南地区集成电路产业发展需求,培养德智体美劳全面发展、具备科学精神与人文素养,掌握数学、自然科学和集成电路科学与工程领域的理论知识与技能,具有创新意识、实践能力和一定国际视野,能够在集成电路领域及相关行业,尤其是集成电路与集成系统设计领域从事产品设计、工艺制造、技术研发、管理服务和市场推广工作的应用型工程技术人才[9]。

并在此基础上提出四点培养目标,具体为通过5年左右实际工作的锻炼,毕业生能够成长为技术或管理岗位的骨干,达到以下目标。

培养目标1:具备集成电路工程师的知识和技能,能胜任所从事的产品设计、工艺制作、技术研发、管理服务或市场推广等方面的工作;

培养目标2:在解决工程问题的过程中能够综合考虑社会、法律、经济和环境等多方面因素的影响,具有科学的思维方式,严谨的逻辑思维能力和行业使命感;

培养目标3:有良好的职业道德、沟通水平和团队合作能力,有意愿并有能力服务所在行业和社会;

培养目标4:能适应社会经济和科技发展需要,具备终身学习能力和创新意识,不断更新自己的知识和技能。

清晰的培养目标,有助于集成电路专业形成特色课程体系,并培养出广受企业认同的毕业生群体。

(二) “产-教-学协同”特色课程体系的构建思路

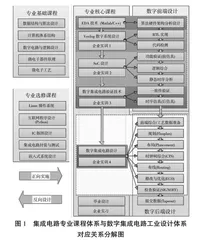

构建好以设计导向为主,以培养工程应用型人才为目标的人品培养方案。按照这一思路构建的集成电路专业课程体系如图1所示。为解决应用技能不足的问题,集成电路专业完全按照数字集成电路与系统工程设计体系进行构建。课程选择了更多的应用性课程,包括介绍数字整体架构的计算机体系结构课程和SoC设计课程,介绍仿真软件的EDA技术课程,介绍前端设计流程的Verilog数字系统设计课程,介绍验证流程的数字集成电路验证技术课程,介绍数字前后端整体流程的数字集成电路设计课程,还包括介绍数字后端为主的IC版图设计课程,介绍操作系统的Linux操作系统课程。从而按照数字前端、验证和后端的框架,构建了基本的专业课程。

图1 集成电路专业课程体系与数字集成电路工业设计体系

对应关系分解图

为培养具有高素质和实战能力的工程应用型人才,在课程体系的制定时,特意加强了每门课程的实习和实践环节,同时弱化了一些需要投入巨大精力的基础知识环节。例如,将固体物理、半导体物理和微电子器件原理这三门课程的内容进行了整合,只简单介绍了能带理论、载流子、PN结、双极性晶体管、MOS场效应管等基本内容,合并后的课程命名为半导体器件物理,从而降低了对学生学习能力的要求,使得学生能够将更多的学习精力投入到设计课程的环节。