中西医结合“学科—学位—课程”一体化育人体系的构建与实践

作者: 冷雪 贾连群 刘慧慧 杜莹 王琦

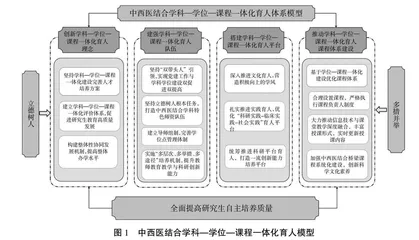

摘 要:学科建设是高校发展的内核,学位授权点是高等教育机构授予学位的场所,代表培养高水平创新型人才的主要平台。其质量和能力直接影响人才培养,课程建设是支撑学科和学位建设的基础。在发展中西医结合学科的基础上,围绕学科特色加强学位点建设,优化课程体系,强化中西医结合桥梁课程系统化建设,深入探索内涵式发展,实现学科建设、学位点建设与课程建设在培养体系、师资队伍、育人平台、课程建设等方面协同发展,探索中西医结合学科—学位—课程一体化设计、一体化实施路径,形成层层递进、由浅入深、由表及里、相互支撑的贯通式育人体系,协同提升中西医结合人才培养质量。

关键词:中西医结合;学科—学位—课程;一体化;育人体系;研究生

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0163-05

Abstract: Discipline construction is the core of university development, and degree-granting programs are a reflection of comprehensive talent cultivation and training levels and the main carrier and important platform for cultivating high-level innovative talents. Curriculum construction forms the foundation for supporting discipline and degree program development. Building upon the development of integrated Chinese-Western medicine disciplines, we will strengthen the establishment of degree-granting programs around disciplinary characteristics, optimize curriculum systems, enhance systematic construction of bridge courses in integrated Chinese-western medicine, delve into connotation-based development, achieve coordinated progress in discipline construction, degree program establishment, and curriculum construction in terms of training systems, faculty teams, educational platforms, and curriculum design. We aim to explore an integrated design and implementation path for Chinese-western medicine integration at the discipline-degree-curriculum level to establish a progressive education system that is interconnected from basic to advanced levels while mutually supportive. Through these efforts, we strive to enhance the quality of talent cultivation in integrated Chinese-Western medicine.

Keywords: Integration of traditional Chinese and Western medicine; subject - degree - course; integration; education system; graduate student

2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,提出要加快建成一批世界一流大学和一流学科。建设世界一流大学,学科建设和研究生教育是两个重要的支撑[1]。习近平总书记在党的十九大报告中明确指出要“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。学科和人才培养是大学教育的基本要素,二者相辅相成。一流学科建设与一流人才培养之间的互动关系,体现了它们对高等教育内涵式发展的重要性,并提出如何协调推进这两个方面以实现综合发展的观点。学科、学位点是高校对研究生进行知识创新和人才培养的载体,课程来源于学科,是人才培养模式的重要因素之一。全球化教学改革的趋势之一就是突出课程在人才上的培养优势,突出课程在学科学位中的连接优势。大学教师区别于其他教师的优势就是从前沿性的学科知识中选择“最有价值”的知识纳入课程,再把这些课程知识有效地传授给学生[2]。因此,课程规划和设计的能力对于大学教师以及整个大学而言,均具有核心的竞争力。这种能力涵盖了从学科知识中精选出最有价值的部分,并构建出相应的教学内容。同时,学位授权点的获得体现了学科在高级别、高水平方向的发展趋势,特别是在培养研究生能力方面的重要体现。而课程是学科发展和学位授权点之间至关重要的桥梁。

各高校在教育管理方面存在普遍性问题,即学科、学位点和课程建设之间存在不协调。这体现在三个方面:顶层设计不够统一,建设内涵不够契合,缺乏衔接和联动。这一不协调现象导致了多个问题,包括学科建设分散,教学与科研难以融合,课程体系不完善,科研平台对人才培养贡献度不高,以及优秀研究生生源不足等,不利于人才培养质量、科技创新水平、学科发展实力的提升。因此,迫切需要探索一体化建设路径,使学科、学位和课程之间能够更好地协调,以实现高校的守正创新和内涵式发展。中医药院校承担着培养高质量中医药人才的社会责任,本文以辽宁中医药大学为例,创新提出中西医结合学科—学位—课程一体化建设理念,分别通过育人理念建设、育人队伍建设、育人平台建设、育人课程体系建设四大方面,系统构建提升中西医结合人才培养质量的有效路径。

一 创新学科—学位—课程一体化育人理念,提升中西医结合人才培养质量

(一) 坚持学科—学位—课程一体化建设完善人才培养方案

通过精心设计和策划,实现学科建设和学位建设之间的有效融合,使学位成为培养人才的学科基石,同时将学科扩展为学位的支撑,进一步推动人才培养的发展。这种融合可实现学科和学位之间的协同增长,相互促进,构建良性循环。此外,还可以建立一种有益的共生机制,将研究生培养、实验室课程、成果转化、科学研究和地方经济发展紧密结合在一起,实现相互促进和共同发展。这种共生机制将有助于推动研究生培养的质量提升,促进实验室课程的创新与发展,推动成果转化的应用与推广,同时也有利于地方经济的繁荣发展。

辽宁中医药大学(以下简称“我校”)契合中西医结合学科方向,不断优化研究生培养方案。根据学科发展方向和建设需求,创新提出学科—学位—课程一体化育人理念,以学生的个性化成长成才为核心,坚持“需求引领、科教融合、能力提升、精准育人”为原则,确立“兼具中西医技能,融通中西医思维,面对临床问题能择优辨用、融合协同”的高水平优秀人才培养计划,依据学科研究方向确立学位点培养方向,不断修订完善中西医结合人才培养方案。促进研究生培养目标与学科发展方向更深度融合。同时课程是人才培养的基石,科教融合理念便是以研究生为中心,将学科发展的前沿科研创新知识与教学的知识传承相结合,以学科高水平研究支撑高质量人才培养[3]。我校中西医结合学科包括中西医结合基础学科和中西医结合临床学科,并按照二级学科进行学位点培养的具体研究方向,面向学科前沿和中医药需求,以研究生为中心,构建科教融合的研究生培养方案,从研究生培养的顶层设计强化科研育人,在培养方案制订中,将科研资源有效转化为教学资源,依托学科研究方向和科研成果设置不同的研究方向和课程模块。如按照中西医结合基础学科的研究方向(围绕“以脾论治”重大与疑难性疾病等关键科学问题,阐释“脾主运化”理论科学内涵及“以脾论治”心血管疾病、肺癌、高血压疾病、代谢性疾病等病因病机、证候分型、治则治法等生物学基础研究)设置学位点培养方向和课程群。按照中西医结合临床学科研究方向(中西医结合内科、外科、妇科、儿科、五官科、皮肤科、诊断学及其他临床学科疾病发生发展及防治的临床与基础研究)设置学位点培养方向和课程群,以实现研究性教学和探索式学习,满足差异化和多元化的人才培养需要,学位点人才培养始终与学科发展方向相一致。

(二) 建立学科—学位—课程一体化评价体系,推动研究生教育实现高质量发展

围绕立德树人根本任务为主线的学科评价体系,突出质量和特色为主的培养目的,构建培养过程质量、在校生质量和毕业生质量三维度的人才培养质量评价指标体系。创新改良针对招生到培养、毕业、就业全过程的一体化的质量反馈体系,形成了全路径、全流程、全链条的研究生质量保障体系,涵盖了选拔机制、导师质量、培养过程、论文质量以及评价反馈。创新改进高质量研究生的选拔机制,因地制宜合理统筹招生资源,定期完善并修订培养方案,以确保及时对人才质量的培养进行修正,同时建设博士学位论文质量管理办法,完善博士研究生培养全过程(学位论文开题、预答辩、正式答辩、盲审)管理制度,确保达成高质量学位论文。通过人才培养质量评价反馈机制对人才培养方案进行反馈,不断对培养方案进行一定的修订,进而根据不同需求制定并实施学术学位和专业学位研究生导师的遴选和管理办法,提升导师培养人才质量,同时开展导师招生资格审核。逐步建立了学科—学位—课程一体化评价体系,促进研究生教育高水平发展。

(三) 构建综合性协同发展机制,提高整体办学水平

高校完善的制度是保障人才培养、创新发展的基石。通过构建协同机制保障制度顺利的实施,强调学科建设与研究生教育改革之间的协调性,解决当前研究生教育改革中的重视科研轻教学、重视规模轻质量等理念。通过制度完善和改革,进一步通过构建快速高效的沟通机制、互信合作的对话机制、创新共享的合作机制、可持续发展的参与机制以及及时反馈的评价机制,来促进学科建设与研究生教育改革的协同创新发展,凝聚学科力量,提高整体办学水平。

二 建强学科—学位—课程一体化育人队伍,夯实人才培养基石,提升中西医结合人才培养质量

(一) 坚持“双带头人”引领,实现党建工作与学科—学位建设双促进双提高

加强师德师风建设,实施“双带头人”培育工程,专业教师党支部书记“双带头人”全覆盖。依据学校要求深化构建师德长效机制,突出加强学科、专业基层党支部建设,充分发挥党员教师先锋模范带头作用和基层教师党支部战斗堡垒作用,有力地促进了学科与专业一体化建设。中西医结合基础学科带头人2018年入选国家教育部首批100名“双带头人”教师党支部书记(当年辽宁省属高校以及全国中医药院校唯一入选者),目前中西医结合学科专业已经实现专业教师党支部书记“双带头人”全覆盖。实施“对标争先”建设计划,发挥党建育人纽带功能,促进教研室、学术梯队、班级、宿舍在师生成长中的凝聚、引导、服务作用。教师是课程思政建设的直接实践者,推进课程思政的主体力量是教师,教师要发挥出立德树人、培根铸魂的关键作用。课程思政代表了对教师的全新要求,涵盖了他们的思想水平、专业知识和教学能力。要在教育中实施课程思政,教师需要具备三个基本技能:首先,他们需要能够深入挖掘课程中的思政元素,以确保价值观念的传递;其次,他们需要具备将这些元素有机融入课堂教学的能力,以使教育更为有效;最后,他们需要拥有自我教育的意识,认识到作为教育者,他们也需要不断学习和成长。这三项技能将有助于教师更好地实施课程思政,提高教育质量。我们需要充分理解并积极挖掘负责教授的专业课程中蕴含的思想政治教育元素以及它们所承载的思想政治教育功能,并进一步将想政治教育的元素有机融入教学实践各环节,打造一批中西医结合学科专业特色优秀思政课程,培养一批课程思政优秀教师。