互动式问题设计在小学数学教学中的应用探究

作者: 陈曦

摘要:传统的教学模式往往采用“填鸭式”方法,学生只能被动地接受知识。然而,随着教育观念的不断演变,越来越多的教师开始意识到,真正的学习并不只是单向的知识传递,而应是一种双向互动的过程。在这样的背景下,互动式教学法应运而生,并在小学教育中得到广泛应用。其中探究式问题情境可激发学生的主动性和创造力,使其在实际操作中掌握数学概念;合作式问题情境可增强学生之间的交流互动,促进团队协作;趣味式问题情境则借助游戏提高学习乐趣,帮助学生消除对数学的畏难情绪;生活化问题情境紧密结合学生日常经验,强化数学在现实生活中的应用;开放性问题情境能够扩展学生的思维空间,培养其批判性思维能力,而层次化问题情境则为学生提供了循序渐进的学习体验。因此,探讨互动式问题的设计和应用方法,将可以有效提升小学数学的教学效果,促进学生的全面发展。

关键词:互动式问题;小学数学;应用分析;问题情境

中图分类号:G623.5文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)06-0051-04

互动式问题设计是小学数学教学中一种创新的教学方法。教师设计引发学生思考与讨论的问题,能够激发学生的学习兴趣,从而提高数学课堂的互动性。这种方法强调在真实的学习环境中,通过问题引导学生探索实践,使学生在解决问题的过程中,更好地掌握数学概念。学生在互动性的学习环境中积极参与,可显著提高学习效果,同时激发学习兴趣,从而在内在驱动力的引导下,主动投入学习。

一、 互动式问题设计在小学数学教学中的应用价值

(一)培养学生自主学习能力

在教学过程中,互动式问题设计通过创设情景,引导学生主动探索问题解决路径,从而增强自主学习的动机。此方法依托学生的实际经验和先前知识,提出具有挑战性的问题,鼓励学生在自我探索过程中找出解决方案。教师在此过程中凭借巧妙地提问和适时的引导,帮助学生建立问题与知识之间的联系,而非直接传授答案。这样的教学策略使学生在探究活动中逐步习得如何管理自己的学习过程。随着学生自主学习能力的提升,其解决问题的自信心也会显著增强,最终形成持续学习和自我发展的良好习惯。

(二)提高学生问题解决能力

互动式问题设计强调在具体的数学问题情景中,学生需要运用已有的数学知识技能寻求解决方案。此过程不仅仅是知识的简单运用,更是对学生进行问题分析、策略选择和逻辑推理训练的过程。通过这种方式,鼓励学生在面对问题时不依赖标准答案,而是通过批判性思维和创造性思维来探索多种可能的解决方法。在此基础上,学生逐渐学会如何在不同的问题情境中应用合适的数学工具,如何在实际操作中发现问题并调整解题策略,以及如何在解题过程中持续改进。这样的训练既可增强学生的数学解题能力,又能提升其应对生活中各类问题的能力。

(三)发展学生逻辑思维能力

互动式问题设计促使学生在探索数学问题时运用严密的逻辑推理,要求学生不仅要理解数学问题的表层意义,还要深入挖掘问题背后的数学逻辑关系,从而培养系统分析问题、构建有效论证的能力。在教师的引导下,学生需要明确每一步推理的合理性与逻辑性,确保解决方案的严谨性。另外,互动式问题设计常常涉及问题的多角度分析,要求学生能够从不同的角度切入问题,理解并运用逆向思维或比较分析等高阶思维技巧,进而加深对数学概念的理解。这种严谨的思考过程有助于学生在今后的学习生活中,更加有效地运用逻辑思维分析复杂情况,做出合理决策。

二、 互动式问题设计在小学数学教学中的应用策略分析

(一)探究式问题情境,激发学生解题热情

探究式问题情境强调将学生置于主动探索的环境中,激发其解题热情。教师精心设计问题情境,能够促进学生对数学概念的深入理解,从而跳出传统的讲授模式,让更多的学生参与课程互动。探究式问题可引发学生的好奇心,使其在尝试解决问题的过程中,积极地思考并运用数学知识。探究式学习环境鼓励学生发展独立思考的习惯,通过集体讨论或个人反思,学生能在实际操作中寻找到数学问题的解决方案。探究式教学的核心在于构建能够引导学生从多角度分析问题的学习情境,要求教师在课堂上提供足够的时间和空间,让学生在解决问题时能够发挥创造性思维。

在二年级“线段的认识”教学中,可设计探究式问题情境以激发学生对线段本质理解的兴趣。教师挑选日常生活中的毛线和绳索等直线物品作为教学工具。课堂开始前,教师布置任务,要求学生收集生活中的直线物品,并思考这些物品与数学中线段的联系。在课堂上,教师提出挑战:观察这些物品在不同状态下的形态,并讨论其如何展现线段的特性。学生测量这些物体的长度,探索线段的定量特征。一个学生拿出一段绳子,询问为何绳子在弯曲时长度看起来与直线状态有所不同。教师借此机会讲解线段的定义:线段作为几何形状的一部分,其长度是固定的,任何弯曲都不代表其实际长度。接着,教师引导学生使用卷尺正确测量线段的长度,强调在测量过程中绳子应保持直线状态以确保测量结果的精确度。通过这一系列互动,学生在问题解答过程中逐渐深化对线段特性的理解。教师也借助提问促使学生思考线段的实用性及其在现实世界中的应用。这样互动探究式的问题设计不仅让学生在动手操作中学习理论知识,还在实际操作中加强理论与实践的结合,让学生对数学线段的认识更加深刻,理解也更为全面。

(二)合作式问题情境,增进学生交流互动

在小学数学教学中应用合作式问题情境,可增强学生之间的交流与互动。此种策略不单单侧重于数学知识的传递,更重视通过合作学习促进学生社交技能的发展。在合作式问题情境中,学生需共同讨论、分析问题,并集思广益找出解决方案,在解决问题的过程中相互学习对方的思考方式,以有效促进学生间的思想碰撞。在互动交流过程中,学生能够从不同角度理解数学概念,加深对问题的多维度认识。同时,合作式学习也帮助学生学会倾听与尊重不同意见,活跃数学课堂气氛,提高团队协作能力,培养集体责任感。

以“认识图形”教学为例,教师组织一系列基于合作式问题情境的活动,每个活动都设计为小组合作任务,要求学生在小组内部共同探讨问题,加深对各种立体图形的认识。教师向每个小组分发不同的立体图形模型,并提出问题:“如何区分这些图形?”每个小组需要通过观察并讨论,识别各自手中的图形。一位学生提问:“为什么球能够滚动而长方体不能?”教师引导学生思考图形的稳定性,指出球体的完全对称性是其能够滚动的原因。随后,教师引入更复杂的任务,要求学生利用这些图形构建可以稳定站立的结构,再次强调合作交流的重要性。在活动的后半部分,教师设置实际问题:“如果要用这些图形打包一个礼物,你会选择哪种图形?”学生需要讨论哪种图形最适合包装,并考虑如何利用图形的空间效率。教师观察各组讨论的情况,并在必要时提供指导,帮助学生理解如何根据形状选择最合适的包装方法。通过这种教学方法,学生不仅在解决问题的过程中学会如何区分不同的立体图形,还在互动交流过程中,提升团队合作能力。

(三)趣味式问题情境,提升学生学习乐趣

趣味式问题情境的设计在于将数学问题融入有趣的生活情境或游戏中,使学生在轻松愉快的氛围下学习数学。趣味式学习环境能显著提高学生对数学学习的兴趣,使学生在不知不觉中掌握数学技能。通过趣味化的问题设计,学生能够在寻找解决方案的过程中体验到成功的喜悦和挑战的激情。这种正面的情绪反馈对学生的长期学习动力具有积极影响。趣味式问题情境可帮助学生建立与数学相关的积极记忆,减少学生对数学这一学科存在的畏难情绪,让学生在解决问题的同时,加深对数学概念的理解,培养解决问题的能力。

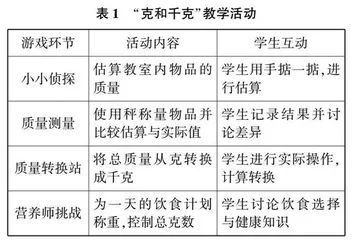

以“克和千克”教学为例,学生需要理解质量单位克和千克的基本概念,并建立对这两种单位的直观感受。教师可创设名为“小小侦探”的游戏环节,让学生在游戏中应用这些测量单位。教师将教室布置成“侦探办公室”,每个小组的桌子上放置水果、文具、玩具等不同的生活用品。教师让学生估算这些物品的质量,然后使用教室里的秤来实际测量,比较估算与实际结果之间的差异。一个学生拿起一个苹果,询问:“这个苹果重多少克呢?”教师引导学生先用手掂一掂,基于之前的学习经验进行估计,然后实际称重,揭示正确的质量。随后,教师引入“质量转换站”环节,要求学生将若干物品的总质量从克转换成千克。例如,一个小组收集了一些书籍,总质量为2500克,教师提示需要将这个数值转换成千克。学生在实际操作中,进一步巩固质量单位之间的转换关系。为加深学生对质量单位的理解,教师设置“营养师挑战”,让学生为一天的饮食计划称重,确保不超过规定的总克数,引导学生在日常生活中应用测量单位,同时渗透营养健康的知识,如表1所示。整个教学过程通过创设趣味问题情境,使学生在互动游戏中逐步建立对克和千克单位的感性认识,并借助实际操作体会到数学与日常生活的密切联系,增强解决实际问题的能力。

四)生活化问题情境,融入学生日常体验

设计生活化问题情境需要将数学学习与学生的日常生活经验紧密结合。将数学问题设置在购物、时间计算、家庭作业等学生熟悉的生活背景中,让学生更容易理解数学概念的实际应用。设计生活化的问题情境,学生可以了解数学学习的实际意义,从而增强学习的主动性。生活化问题情境不仅帮助学生构建数学知识与实际生活的桥梁,还促使学生在解决问题时运用综合性思考,提升解决日常生活问题的能力,同时加强对数学知识的理解。

以“时分秒”教学为例,教师可策划“时间挑战赛”的活动,让学生在轻松有趣的氛围中学习新的时间概念。教师将教室布置为“时间实验室”,设置多个站点,每个站点有“一分钟挑战”“三十秒跑”“十秒测量”等不同的时间任务。在每个站点,学生需要根据活动内容进行操作并记录所需时间。一名学生在“十秒测量”站点提问:“我们如何知道十秒是多长时间呢?”教师引导学生使用计时器来观察时间流逝,同时鼓励学生相互合作,分享各自的体会。在“分钟挑战”站点,学生需要利用计时器测量出1分钟内能完成的活动。学生围绕如何高效地利用这段时间展开讨论,一位学生分享自己在1分钟内跳了50次,其他学生纷纷进行尝试。教师在旁观察,并适时提问:“1分钟能做多少事情,怎样才能更快?”促使学生思考时间利用的效率。接下来,教师引导学生思考秒和分之间的关系,通过展示时钟,让学生了解1分钟等于60秒。在每个站点任务结束后,教师组织学生回顾自己的记录,并进行总结,鼓励学生分享在活动中的感受。在整个过程中,学生在生动的生活化问题情境中参与活动,并建立对时分秒的直观感知。

(五)开放性问题情境,拓展学生思维空间

开放性问题情境的应用在小学数学教学中具有特别的价值。这类问题通常没有唯一的正确答案,需要学生从多个角度进行思考。开放性问题鼓励学生展开广泛的思维探索,激发批判性思维。通过这种问题设计,引导学生审视不同的解决方案,并评估各种方案的优劣。这种策略不仅可提高学生处理复杂问题的能力,还能增强学生的自信心,激励学生自行构建解决方案。开放性问题情境因其灵活性、包容性,能有效拓展学生的思维空间,促使其在学习数学时更加主动。

以“倍的认识”教学为例,教师可以设定一个情境:在学校的运动会中,班级需要准备不同数量的奖品和横幅,奖品的数量与横幅的长度存在倍数关系。在活动开始时,教师展示关于运动会的海报,上面有不同的奖品和横幅,教师提出问题:“如果一个班级准备了10个奖品,而每个奖品对应一米的横幅,准备20个奖品需要多长的横幅?”学生需要先确定10个奖品与横幅的关系,再思考如何利用这一关系推导出其他数量的奖品和横幅。接下来,教师引导学生进行小组讨论,鼓励他们提出不同的奖品数量,并设定不同的倍数关系。例如,教师可以问:“如果准备了5个奖品,横幅长度与奖品数量的关系会怎样变化?还有其他可能的奖品数量和对应的横幅长度吗?”通过这样的提问,学生能够在思考中自主探索倍数的不同表达方式。在小组活动中,教师可以要求学生设计一张奖品和横幅的图表,展示不同数量奖品下对应的横幅长度。在这个过程中,教师鼓励学生运用数学符号表达自己的思考,比如利用方程来表示奖品与横幅之间的倍数关系。在展示阶段,教师邀请每个小组分享自己的推导过程,探讨各组提出的不同倍数关系。教师进一步引导:“有没有发现你们的图表中有哪些共通的规律?”促进学生之间的思维碰撞,深化其对倍数概念的理解。