“恋日”新人类

作者:三联生活周刊(文 / 唐波)

可爱的皮卡丘

我爱跳舞机

1999年10月底,在北京东四附近的“明星游戏厅”里,18岁的职高学生李政发现了一种新的游戏:跳舞机。人机互动的游戏方式很快引起了李政的兴趣,他买3个币触发了跳舞机的开关。流行速度是惊人的,1999年初跳舞机在日本开始普及,7月份国内的电玩广场就出现它的身影,少则1台,多则4台。据百盛电玩广场的工作人员杜巡介绍,新型游戏机的引进主要是通过行业间的信息流通,如别的店有进货生意不错,或是每两年在北京、上海、广州任选一地举办的游戏机展览会,“不过,”杜巡说,“跳舞机从日本到中国的速度可是够快的,据我所知是最快的。”

“不就是玩吗?日本人总能想到你前头。你说这机器有多少高科技含量,肯定没多少”,可是对于“使惯了手”的宋扬来说,跳舞机提供了“动一动”的机会。每到周末,供职广告公司的他都要去SOGO楼上的“SEGA WORLD”报到。在“SEGA WORLD”里,工作人员身着带有鲜红SEGA标志的工作服,名为索妮卡的刺猬状的吉祥物在墙上笑容可掬,从机器到软件都由SEGA公司一手包揽。这样的电玩广场多集中在合资或外资的商场顶楼,在中央空调、流行衣饰的衬托下显得格外前卫。

乖巧的魔力

在大二学生王青的生活里,日本的痕迹到处都是。她和妈妈在SOGO的超市里选购“宴家”牛肉,SONY手机上贴满了“HELLO KTITY”和机器猫的卡通贴纸,电子宠物流行时她养过2只恐龙1只小鸡,其中1只恐龙悲惨死去,“那几天忘记喂它了”。

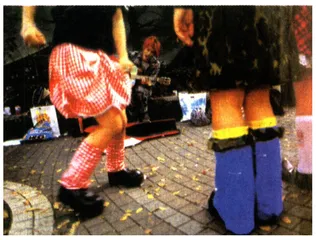

衬衣,毛衣,背心,外套,长短不齐,层层重叠,系带的军绿色长裤上笼着粗线的袜套,王青的装扮引起人群的侧目。王青处之泰然,“看就看呗,关我什么事”。现在日本流行的MIX& MIS MATCH就是这种风格,看上去乱七八糟,其实每个细节都是经过刻意的设计。王青曾在长城饭店见到一队身着校服的日本学生,白色松垮的袜套和短短校服的对比令王青觉得有趣,回家就央求妈妈织了一条,只不过由白色改成了彩色,“还是改装一下吧”。

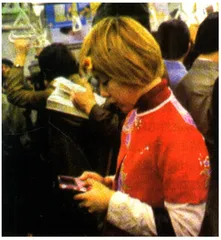

26岁的许明辉则从日本电视剧里吸取时尚要素。在90年代初卫视中文台的“日剧”播映风潮中,王青也像铃木保奈美一样披散头发,穿黄大衣,拎公事包上班,虽然在银行工作的她不会有很多文件。“铃木保奈美已经过时了,现在我最喜欢的是《小报女郎》。”虽然不能接收凤凰卫视,可利用出差上海的机会,许明辉在一些服装小店里搜购了十几套“日剧”影碟,其中《东京爱情故事》还是金碟。银行的工作枯燥刻板,“日剧”里错综复杂的情感纠葛和美丽可爱的人物对许明辉产生了强烈的吸引力,“我知道那是假的,但是他们穿得漂漂亮亮,没完没了地谈恋爱,比我的生活有趣多了。”

头和屁股一扭一扭的可达鸭

对于许明辉这样的职员来说,“日剧”成了他们生活中的轻松剂。“日剧”中浓烈的励志味,如赤名莉香一样明知对方不爱你但还是乐于奉献的执著精神,无疑缓解着现代社会中都市人的各种压力和无聊。所以,在“日剧”的指导下,许明辉定期阅读《瑞丽服饰美容》,购买“淑女屋”镶满花边的衬衣和长裙,和朋友狂欢时像Hiromix一样用傻瓜相机拍照留影。

“日剧”现象甚至引起了文艺界的重视。以导演先锋话剧著称的孟京辉就称赞过“日剧”的机巧和干净。“你别说人家没思想内涵,人家把一个故事讲那么好看,处理得那么干净,明明不是你的生活,可你就还觉得亲切,这就是价值。”

水箭龟

乖巧是日本流行文化的要素之一,传统文化的潜移默化培育出日本民族对娇憨天真的消费。不管是少女、少男还是猫咪、狗熊甚至天外来客,日本的卡通人物都有一双占据脸庞二分之一面积的大眼睛,这完全不符合人体比例的图像却异常惹人怜爱。无论是电子宠物还是跳舞机,日本流行文化的商品有着可爱的外表和高科技的内核。电子宠物唤起人情味,又省却了实际的麻烦;跳舞机改变通常的运动方式,提供了瞬间的刺激和满足;电子求偶机则将复杂的求偶过程科技化、简单化。谁也不会把它当真,可是在虚拟的场景中你可以得到真正的娱乐和享受。

把玩生活的刺激

日本人的改装工夫也非常惊人,鸟山明的《七龙珠》主角名叫悟空,但是与《西游记》中的悟空没有任何联系。他生活在日本的一个小城镇,练空手道,顽皮捣乱,故事的内容也是日本传统的“怎么成为男子汉”的过程。可是就是这么一个改装的悟空让读者更感兴趣。李政说起初中时最喜欢的漫画就是《七龙珠》,因为“这个悟空比《西游记》的悟空有趣得多”。可是,曾因偷钱买漫画而痛打儿子的陈科来说,就一点不明白这些漫画的好处了:“线条粗糙,比例失调,而且一点儿意思没有。”

也许正是这“一点儿意思没有”吸引了“新人类”。现时消费日本流行文化的中国青年,和他们的始作俑者一样出生于70年代底、80年代初,经济的迅猛发展使一部分富足家庭给小孩提供了优越的物质条件,外国文化的风起云涌又为他们注入了不同于父辈的思维方式,可是经济上的依附关系决定了他们在社会生活中的边缘位置,强调个性的凸现理所当然地成了他们的目标,日本流行文化在他们力所能及的范围内给他们提供了自我表现的空间。王青在大学教室里是简单的毛衣和牛仔裤,但这并不影响她在周末的闲暇里穿成“乱七八糟”的STREET FASHION。“从小学到中学,我都是班长,这是老师任命的,不当不行。”王青觉得自己在服装上的放松是自我的放松,“我爸最不喜欢我穿成这样,他觉得这是小流氓的做派,可他知道我是什么人,弄得他说也不好,不说也不好,我倒很高兴。”傻瓜相机是许明辉的最爱,像Hiromix一样上哪儿都带着它,许明辉说:“我要记录下真正的我。”

借助强大的经济实力,日本流行文化作为先进生活方式的探路者悄悄潜入中国的都市,并在触觉灵敏、接收能力强的的青年人群中迅速流传开来。接受采访那天,刚刚毕业的李政是来SOGO面试的,面试结果不清楚。李政说:“等通知,工作反正得找吧。”

日本青年在T恤上印上“Fuck Homework”来颠覆传统,又把天使双翅缝到胸口表达他们对纯真的向往,这种矛盾的心态是所有成长中青年的经历。可是,就像东京青年本田米赖所说:“机器为我们规划了一种生活方式,但不同的人对这种方式有不同的理解。人人都有自己的风格,因此玩机器可能不是对每个人都适合,在你找到最好的方式之前必须要不断地尝试。”