生活圆桌(106)

作者:三联生活周刊(文 / 邹波 张静 牛荒 杜鲁)

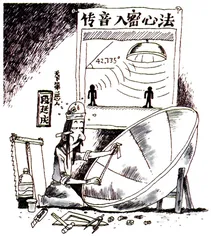

传音入密

文 邹波 图 谢峰

大学时我爱读《天龙八部》主要是由于金庸以一个武学外行竟能创造出许多朴素的“练功方法论”模型,令人神往。

金庸笔下的武林是个大系统,“内力”在各人之间实时传递:乔峰可以看成一个相对稳定的系统,相比之下段誉则主要通过“从别人身上吸”的方式来增加内力,剩下的人或强或弱,都成了段的消费品,如此构成一个能量链。

大学四五年除去发呆可能只剩四五个月,而这四五个月里我们要完成各学科的若干研究,要在众多考试中至少及格,所以我们在各方面都需要如“内力传递假说”那样速成的研究模型——比如国际政治研究方面,我选择了艾文·托夫勒,因为他在《大未来》一书中断言:动荡的世界局势是由于权力像能量那样在各国之间流动而造成的。这种模型的好处在于,如果你继续让我具体解释权力怎样更迭,我只用顺水推舟地说:这个问题嘛,还是让牛顿来回答吧。如此种种。

前天我和大家去吃饭,坐下不久就听见肚子传出中年妇女的说话声,吓我一大跳,因为这让我想起《天龙八部》里段延庆“传音入密”的功夫,说的是两个人用肚子对话,——这也是金庸创造的另一个最著名的、最令人难以置信的武学模型——莫非真有其事?!

我环顾四周,通过核对口型发现正前方一位正和别人絮叨的女同志最可疑,可正常情况下这种距离我是无法听见她说话的!!

一位自称对物理很有研究的朋友勘察了现场环境发现:我座位上方的天花板有块凹陷圆顶,据他解释,此圆顶像天线一样,吸收并强化远处某点的声波,再反射到另一个点,可能声源是该女同志,而接收点就位于我肚子附近吧。

这个说法为“传音人密假说”找到点现实根据,以此类推,“内力传递假说”也是可能的,这使我对于金庸、托夫勒的不信发生动摇,同时减轻了自己在学术投机问题上的负罪感。

幽默

张静

上大学时我们宿舍8个毛头小伙,年纪轻轻,没有学会好好尊重女性,在一次卧谈中很有兴致地给我们系所有的女生评了分数,身材占60%,长相占40%,最后还幸灾乐祸地把最让我们看上眼的四位冠以大美、二美、三美、四美。后来这种称呼在男生中流传开,而且我们也乐意在女生面前挤眉弄眼的说些暗语,比如二美今天很酷,三美应该把位置让给四美之类。女生们一头雾水,不知所云,这种恶作剧式的游戏在一次无意中达到高潮。一天晚上有个饭局,我们同学男男女女十多个围了一桌,席间玩起了游戏,大概的玩法是女生说一个词,男生要对一个反义词,说错了罚酒。我的女同学们都很坏,净挑些不好对的词。其中一位不知怎么地想起了小丑,得意扬扬地嚷嚷说小丑,小丑,你们对吧。我们这边一位仁兄喝得差不多了,眯着眼说大美,大美,你就是大美。真是要命,刚才得意地高呼小丑的那位女生正是被我们编排为大美的那位。我们强忍着不让自己笑出来,但最终所有的男生还是在女生回味小丑与大美对仗之工整时狂笑起来,嘴里的东西喷得一塌糊涂。当然,我们几位男生也付出了代价。女生一再追问我们笑什么,我们不得不编瞎话、互相圆谎、绞尽脑汁。这件事后我就明白了为什么有的幽默我左看右看也不明就里,原来是缺乏背景知识。

还有一个幽默。说两个女孩子约好到家乐福买东西。其中一位先到,左等右等不见另一位,急呼对方,留言说:“我已到家乐福,在门口等你。”片刻后,另一位赶到,急急忙忙地让等待的那位看留言,只见呼机上明明白白地写着:“我已到家了,伏在门口等你。”

有了背景知识,有了理解力,但未必就会懂得所有幽默,你还需要对幽默敏感,得有颗敏感的“幽默之心”。前几日某台的新闻联播又向大家推出一个楷模。大致是说某厂的一位女党委书记,年龄很大了吧,反正是病痛不少,尤其糟糕的是得了肌肉萎缩症,可就是她,用她自己的话讲,“每日不辞辛苦地奔波在全厂职工家中,了解每个职工在想什么,在于什么”。然后是一些镜头和评论,比如雪天里老太太艰难地移动脚步,深夜里灯光下的促膝长谈等等。我觉得这就挺幽默,对我女朋友说,这多可乐嘿,她还对自己的工作很自豪,这家电视台还在替她吹,真幽默嘿。可是我的女朋友是那种没有敏感的“幽默之心”的人,她不明白这些有什么可乐。

女·性

牛荒

朋友从国外给我带回一本《关于性的引言引语小坏书》,但凡看得懂,里面每句话我都喜欢。

比如,“我一直希望找个好女人,就是那种据说你不该对她们做那种事的女人,而那种女人呢,她们接受的教育也让她们觉得自己不该做那种事。所以那种事在好人之间到底怎么就做成了,对我来说一直是个谜。”

事实上以前也一定有很多女人像谢莉·温特斯一样“一阵阵萌发冲动想做个好女人,可这冲动难以持久”。如今男人女人都不再回避那种事。伍迪·艾伦说:“答案肯定是爱情,但在你等答案的时候,性会提出许多令人绝倒的问题。”小坏书上还有个人说:“从15岁起,性就给我找麻烦,希望到70岁我能把它摆平。”另一个当老师的说:“做单词联想练习的时候,我问一个男生为什么会从‘暴风雪’联想到‘性’,他回答说这有什么奇怪,什么都能让我联想到性啊。”

那种事的妙处也不消多说,维多利亚假道学的另一面就是性泛滥,当时一首英格兰民谣是这么唱的:“裙子上来!衬裤下去!你弄弄我的!我肯定让你快活!”还有一首题为《黑屁股,摇吧》的诗是这么写的:“……你像树一样摇啊摇/你摇的架势真叫我舒服/让我悄悄跟你说件事:/那么多人都在摇啊摇/可是没人摇得像你这样好……”

所以新版好女人已经不怕那种事,不觉得自己不该做那种事,而且喜欢那种事,争取把那种事做好。“好女孩上天堂,坏女孩走四方”,就像好莱坞女演员梅·威斯特,30年代的超级波霸,玛丽莲·梦露的前身。她果敢反叛,极尽搔首弄姿之能事,经常扮演放纵女子,票房非常好,可舆论骂她坏女人,但她让自己活得滋润,经常大放厥词:“两恶相权,我取其新”;“我基本上躲着诱惑走,除非实在抵挡不住”;“女孩得经过很多练习,才能吻得像初吻一样”;1980年死前还留下一句“好在我年轻轻就失了名节,然后再没什么好惦记的”。

轮到斯待好女人的男人吃惊了。就像这个人说的:“电话铃响了,我去接。一个喜洋洋的声音,‘嗨!咱们去巴黎过个脏脏的周末,怎么样?’一阵沉默,然后那声音抱歉地说,‘真对不起,我是不是吓着你了?’回答,‘哪里哪里,我刚才不过是在收拾行李。’”

小坏书把坏话说尽,最让我喜欢的还是梅·威斯特那句:“是你裤袋里藏了支枪,还是你见到我就很喜欢?”我找了个美国老头儿打听梅的身世,他立即满脸放光,“She is really great,”然后眯缝着眼儿,摇肩晃膀,作娇嗔状,“Come,come,be with me!”——这就是梅·威斯特典型的银幕形象。可看过梅这句话以后,我知道梅其实很清楚身边的男人巴不得逮谁射谁,可她看重的是喜欢,不仅男人喜欢,自己也得喜欢。

(本栏编辑:苗炜)

色情小说

杜鲁

我最近看了两本小说,一本是北京人石康写的《支离破碎》,一本是卫慧写的《上海宝贝》,当然,前者会写北京这个城市,后者会描写上海。两本小说的共同之处是作者都不厌其烦地讲述他们写作的过程,对写作的看法等等。

这些无聊的地方当然可以跳过不看,我承认,我是把这两本小说当作色情小说来读的。这说明我有点儿低级趣味。《支离破碎》的作者是男性,他记述了男主人公与一个名叫陈晓露的女人上床的经历,这个女人一开场就说,她叫陈晓露,玉体横陈的陈,春眠不觉晓的晓,露水夫妻的露,小说的基调由此确定。《上海宝贝》的作者是女性,她记述了女主人公与一个洋人的性爱史,其中穿插了她与另外几个男人的上床片段。两本小说一起看,有点儿男女同修的劲儿。

好多小说都可以当作色情小说来看,这与书中是否有色情描写没关系。我记得我上大学时曾经在深夜读杜拉的小说《蓝眼睛黑头发》,看完书怎么也睡不着觉,这是了不起的色情小说。

香港人黄霑是个才子,写过好多歌词,脍炙人口的歌词是,黄山黄河长江长城之类,这家伙没事儿也写“咸湿小说”,以此赚钱口。他说过,写“咸湿小说”也是需要才华的,他就非常希望看到金庸能写上一两篇“咸湿小说”。

顾城的小说《英儿》也可以当作“咸湿小说”来看,顾城自杀后,曾有一位评论家说,浪漫主义作家只把目光停留在女性的上半身,他的目光下移时,他就不再是个浪漫主义作家了。

我相信,许多作家写作时并不认为自己是在写色情小说,尽管他们的创作冲动很可能来自床上的经历,可他们并不打算只写床笫之欢。是呀,武侠小说不是要教你怎么练功打架,而只是让你领略所谓侠肝义胆快意恩仇,色情小说呢,也不一定要有许多色情描写,而在于挑动别人的淫乱意识。

石康和卫慧的小说有什么毛病吗?他们是所谓“晚生代”作家,写城市、写酒吧、写大麻、写性爱,同时对自己的写作状态颇为自恋,他们的毛病就是不肯把自己的小说当成色情小说来写,这最要命,让我等低级趣味的读者颇为失望。