广告乌托邦

作者:娜斯(文 / 娜斯)

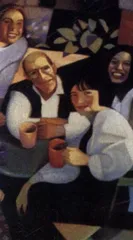

朱自清的《背影》是我们上中学时语文课的课文。后来我才知道,香港的中学生比我们更熟稔朱自清那温婉妩媚的文字,因为香港的中学课本也必收《背影》《荷塘月色》等等。也许是这个缘故,现在在香港的电视上,颇有一二个广告,是用《背影》的典:这里的“我”朱自清变成了——歌星张学友,他望着“父亲”蹒跚的背影,手中的橘子,火车站台广告做的什么产品我却没记住,反正是既卖产品,又买温情。我当时在想,朱自清当年含情脉脉写父亲的背影时,没想到它创造了一个“经典”的——也颇为媚俗的关于父爱的“image”。可以被人用来推销商品,卖钱的吧。

朱自清的文字本来就特“温情”,所以被广告人相中,也不无道理,因为诸多的广告,常常是靠调动人们的“温情”,再进而向实质性的问题——推销东西——进攻。

想起我们小时,教室里前写“好好学习,天天向上”,后书“做共产主义接班人”,左面“对同志像春天般温暖,对敌人像严冬扫落叶一样冷酷无情”,右面……现在小学生的教室是什么景象我早不知道,外面这类宣传口号倒是没了。然而,扑天盖地的警句仍很多,就是都成了广告。

用《纽约时报杂志》一作者的话说,“它们无孔不入,像天气一样有影响,像戴安娜一样流行。它们装饰我们的衣服、行李、鞋帽。在电视上无所不在,在杂志上无可避免,在互联网上注定侵入……逝去的人可以被雇来做发言人——玛丽莲·梦露(夏奈儿5号香水),格雷丝凯丽(Gap卡其布裤子),佛莱德阿斯泰尔(DirDevil吸尘器)……甚至香蕉都被殖民化成了广告牌—水果上被贴上宣传录像带发行或‘喝牛奶了吗?’的贴纸。”

佛罗里达大学教授,“拜广告教的美国”(AdcultUSA)作者JamesTwitchell说他的学生没有什么书或历史的共同文化可分享,他们分享的是对于电视广告的了解。这些学生对很多文化学典中的字眼一问三不知,但是一提到电视广告中的主题曲,就“马上知道是什么,而且特兴奋”。

所以,有人说,美国社会已成了“广告代替文化”的社会,搞政治少不了广告(克林顿当然是最佳男主角),做娱乐少不了广告(电影还没看,先被广告片轰炸烦),摇滚乐被用做广告,电视电影也越来越受广告风格的影响(我想起了王家卫的电影)。“广告是人类历史上最无孔不入的宣传形式。”美国教授如是说。而我则不断想起小时在街道的墙上,在教室四壁,在笔记本扉页……无所不在的标语、警句,以及各种琅琅上口的歌谣。“榜样的力量是无穷的。”是革命的真谛,也是广告的真谛?

崔健说:不是我不明白,这世界变化快。可是变中也有诸多不变。我们是所谓“红旗下的蛋”,小时都接受过一种乌托邦理想,现在,没人强迫你背语录,可是,今天有今天的乌托邦,广告乌托邦。

听着“让世界充满爱”长大的确比听着“对同志像春天般温暖,对敌人像严冬扫落叶一样冷酷无情”好——况且我们那时也不能对“同志”和“敌人”的定义作过多的提问。而且,广告乌托邦也不强迫让你接受——可它让人心存疑惑的恰恰是这上头。广告要让人轻轻松松,不知不觉,自动自愿地接受,要让人受了影响还以为没受,中了计还以为自己特聪明。广告的目的,是在最短的时间,最有效地取得人们的注意力,让人接受或加强对某一产品的好感和印象。这种东西四处充斥,天天袭来,永远赏心悦目,永远简单易懂,永远轻松愉快,结果是,我们对简单、短暂、抢眼的东西越来越习惯,慢慢失去对复杂事物的解析力和耐心,对生活黯淡面的认知,对广告中的虚拟生活与真实生活的区分。

太夸张?有多少女人因为广告中的模特而对自己的外表左右不满?而不去想想这些天生尤物也要靠电脑修补照片上的缺点或靠吸烟、挨饿,甚至吸毒来维持身材?有多少人望着广告中的食物鲜美欲滴而想到为了摄影的精美,那食物可能根本就是假模型?广告还能让摇滚乐从反叛文化变成流行曲调,把讲故事变成一分钟就该完成的事,甚至连挪威画家蒙克那神经质的,紧张的《尖叫》(TheScream),也能给变成卡迪拉克的开心广告。

“广告让人生成了一趟购物之旅。”美国学者MarkMiller说。

我这里无意简单地否定广告的存在,我想说的是,很遗憾,人生不只是一种版本,尤其不只是广告的版本。美国流行Prozac,一种吃了能让人顿觉精神乐观,快乐不止的药,我老觉得跟广告有关系——倒没看见哪儿做这种广告,可是,还用得着吗?广告人生已经告诉您,生活应该时刻快活,所以一旦消沉简直罪恶。吃药让人快活,为什么不?广告,或者就是精神上的Prozac。

中学课本中的朱自清,不管你喜不喜欢他的风格你还不会怀疑他的真情,广告上的朱自清/张学友到底在想什么你就很难确定了。我们知道做广告的人要做市场调查,看看这广告播出之后激发了百分之几的购买率;张学友可能想的是对塑造自己的形象有什么好处,进账几何……广告买的是真诚,可是结果却很容易让我们更玩世不恭。等乌托邦的幻灭感来临之时,是不是又会有人叫一声:“我不相信!”然后发现一无所有。 朱自清背影