洋食品炮打下一代

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

那一天,北京大学进入考期了。临近中午时分,中文系92级研究生吕滇雯走出考场。她感到疲惫。可很快她的眼睛就亮了,一辆可口可乐货车停在面前,令人高兴的传言被证实:四个学生食堂同时提供免费可口可乐饮料。

地质系91级学生葛森笑着回忆:“我和几个哥们儿每人装了满满一饭盆可乐,不喝白不喝。”

那些天整个北大像过节一样。不知是否因为来势过于汹涌,后几天柜台上改放可口可乐纸杯,每人可拿一杯。即便是在寒冷的季节里,可口可乐同样给人留下深刻的印象。

饮料公司的人士称,他们曾经开展了长达数月的针对北京市60多所大、中、小学校的赠饮活动。他们称之为 “回馈社会”。他们知道,针对“穷学生”的公益活动可以树立良好的社会形象,也可以影响这批未来的消费主力,培养他们的口味。

免费的目的自然是为了推销,今天未结的帐,总有一天是会结的。没有免费的午餐。

吃一客洋餐养一份身份

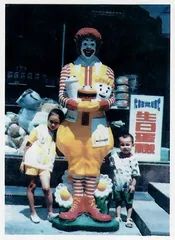

五六年前,肯德基家乡鸡和加州牛肉面先后在北京亮相,接着是大大小小的洋快餐充斥街头,最著名的是麦当劳。王府井南口的麦当劳分店是是世界上营业面积最大的。

与此同时,可口可乐系列饮料和百事可乐系列饮料几乎无视中国市场上多如牛毛的同类的存在,以大气魄展开了竞争。随着“两乐”的“入侵”,除了健力宝等少数牌子外,很多曾经风靡一时的中国饮料都销声匿迹了。

接着是巧克力,“加一杯半牛奶”的吉百利与“滑得像丝一样”的德芙上市,现在雀巢系列也隆重推出。习惯论斤购买糖果的中国人居然也出手阔绰,用十元钱去买一块糖。

还有洋酒,消耗量之大已让法国人感到吃惊。接着上场的是冰淇淋,1984年亮相的是来自美国佛罗里达州的“美登高”,据称有百年历史。1994年夏天,北京市场上的“美登高”销售曾经短缺“告急”,它的销售口号是“优质中价”。价格较高的美国“八喜”则以“口感细腻果质鲜纯”为旗帜,在1993年的市场上一家专美。不过现在它也碰到了对手——“卡夫”在北京的公司也参加了“竞美”,这家“美国最大食品公司”着力于其他奶制品的经营,并未大肆宣扬冰淇淋,但它的大背景令人不能轻视。

去年舆论界最关注的是“和路雪”系列冰淇淋,它的合资方是世界上最大的冰淇淋制造商,有着60多年历史的联合利华公司,它们的“绝活儿”是“不含冰晶”这一专利技术。公司建立营销网颇敢投入,花费1000万美元,真是大手笔。仿佛一夜间。公司赠送的2500台和路雪冰柜布满北京的大街小巷,取代了杂七杂八的冰棍箱。人们自然欢喜——谁爱吃汤汤水水的冰淇淋呢?而当老百姓吃惯了“和路雪”后,感到生活的大变化:能花6元钱去买冰棍,过去想都不用想。

在这个时代,洋食品已彻底打动中国人,特别是年轻人的心。冷饮可以坐下来安静、优雅地吃,也可以在千里冰封的冬天吃。在吃上精细的中国人已经察觉到洋食品细微的差别:想吃情调去“意大利查理”店,想吃新奇到“美国31种口味”店。洋食品市场的开拓,无疑迎合了“新生代”们追求纯情高雅生活方式的心态,因为那或窗明几净或暗淡柔和的环境使人舒服,不感“寒酸’。

淮南为橘淮北为枳

台湾来的客人林勉先生打算请一位女记者吃饭,他问:“你想去哪儿?"女记者脱口而出:“就去麦当劳吧。”

林先生开始以为是小姐客气,但当他看到热闹的麦当劳中有人在过生日时,不由大吃一惊。他低声对女记者说:“在台湾,要有人在麦当劳中做寿是会被笑话的。”

可在大陆,人们绝不会有这样的感觉。王府井麦当劳的确光彩照人,的确体面,很少有人感到丢脸。

真正了解洋食品的人,都感到了“味道”的不同。

4岁的斯迪文?丁生在美国,他的父母是10年前赴美的中国留学生,爷爷是北京大学前校长丁石孙。来到北京,有很多事让小斯迪文“睁大了眼睛”,而最让他吃惊的是北京有“比美国大得多、人多得多的麦当劳”。不过他咬着汉堡包,对妈妈说:“味道好像和美国的不怎么一样。”

人乡需随俗——麦当劳变味儿的窍门就在这儿。

北京麦当劳所需的奶酪一部分由卡夫公司提供。北京卡夫营销总监张星国先生说:“外国人习惯吃味重的奶酪,就像中国人喜吃臭豆腐。但进入中国市场,我们担心中国人接受不了,就把味道变淡了,使中国人不至于一下拒绝它。”

卡夫公司在北京推出“雪凝”酸奶时也有故事:他们找来不少北京人作“酸度测试”,一点点改进味道,使大多数人认同。国外的奶制品都是本色—白的,“雪凝”起初也全是白色,有些被测试者提出:草莓口味的酸奶为什么不是粉红色的?于是上市的“雪凝”成了现在的样子:粉红色的是草莓味道,淡黄色的是菠萝味道。

美国巧克力协会、苹果协会在进入中国市场前也大搞调查,他们甚至委托全美最大的民意测验公司盖洛普来琢磨中国人的口味。中国人对盖洛普的印象是调查总统选举,他们调查东方人的口味多少让人吃惊。

另一种“变味儿”是营销方式。

麦当劳在欧洲市场通常是独资经营,而中国的23个分店则全部是合资经营。麦当劳总公司拥有一半的股份和分红,又拿到了“特许权使用费”,并且能得心应手地使用中方的社会关系和经营经验,来打开市场。

北京麦当劳的宽敞明亮和贵族气氛也是全世界少有的,它似乎在说,中国的麦当劳是个体面的消费场所,这更能迎合人们心理。

洋食品经营者还破天荒地关心起 “吃”以外的事情来。北京城西的合资快餐店“康康”在学校寒暑假期间举办过为期一个月的英语培训班,由美国方面派人来讲课。他们还打算和石景山区的中小学校联系,请优秀学生每周一至两次来店免费用餐。他们的店中高悬十来个彩色电视屏,不停播放着原版美国卡通片,把吃饭的孩子逗得笑个不停,大人们也常盯着荧屏出神,拿勺子的手停在半空中……

在“中国特色”上走得最远的要属可口可乐公司和雀巢公司了。可口可乐在中国的最新主题是:美食好搭档——用中餐也能喝可口可乐。而雀巢则特别提出:包装盖上的字母是英文,但也能当汉语拼音。

有人概括洋食品的举措是“超越文化差异,灵活扩张”,实际上,它们在改变中国人的饮食习惯和生活方式的同时,自己也在不经意间让中国人给改变了。

吃遍世界难分你的我的

传说中,意大利旅行家马可?波罗到中国尝到馅饼,感到美味无比。后来回到意大利,却怎么也想不起馅是怎么包到面里的,于是只好把馅摊到面上,烘成样子味道都差一些的比萨饼。

他不会料到,比萨饼如今已成了中国都市青年的盘中美味,馅饼的地位似乎和它没法比了。

马可?波罗的另一个功绩是向西方传授了冰激淋的制作方法。印度古籍记载,元朝皇帝忽必烈以冰制品款待马可?波罗,他问清了制作技术后就把这种美食传到欧洲。于是欧洲人开始用天然冰块制作冰淇淋。1934年,杰克?布帕尔克斯发明了制冰机,这种食品便一发不可收,真正成了食客们的享受。

吃着洋食品,想这些故事,别有一番滋味在心头。中国人曾经改变了欧洲人的口味。现在美国人和欧洲人也在改变中国人的口味。

并不是所有洋食品都能在中国获得成功。已经有许多红红火火一阵的洋快餐厅在北京销声匿迹了。看来要长久风靡下去。也不单凭一个“洋”字,还要看投入资金的气魄和经营方式的适合。但吃到最后,怕也就难分你的我的了。 麦当劳可口可乐