病得有文化

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

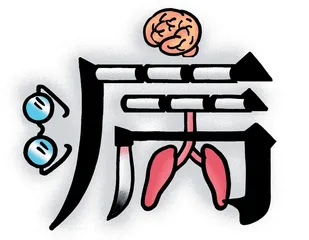

苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中指出,肺结核是19世纪的浪漫主义疾病,“从隐喻的角度,肺病是一种灵魂病,癌症是一种身体病”。因“肺部是位于身体上半部的、精神化的部位,在结核病获得被赋予这个部位的那些品质时,癌症却在攻击身体的一些令人羞于启齿的部位(结肠、膀胱、直肠、乳房、子宫颈、前列腺、睾丸) ”。

肺病的这种浪漫主义影响力在中国一直要持续到20世纪中叶,桑塔格的生父在中国死于肺结核的10年之前,《小说月报》刊登了博客风格小说《莎菲女士的日记》,女主角就是一位患肺病的文学小资女青年。在这位猛女的病中独白里,肺病与爱情、革命、浪漫主义、失眠以及“爱想到一些奇奇怪怪的事”,以妖精打架的姿态狂热地纠集在一张病榻之上:“如若不懂得我,我要那些爱,那些体贴做什么?偏偏我的父亲,我的姊姊,我的朋友都如此盲目地爱惜我,我真不知他们爱惜我的什么;爱我的骄纵,爱我的脾气,爱我的肺病吗?”

在这种语境里,针对肺结核的“医嘱”就不得不变成了一种反灵魂、反浪漫主义并且极其没气质的隐喻:“医生说顶好能多睡,多吃,莫看书,莫想事,偏这就不能。”我不能,我偏不能─—对“医嘱”的反抗同时又隐喻着对高级精神境界的追求。一旦抵达修辞的彼岸,无非就都是观点角度问题了,比如在同期的政治隐喻里,莎菲女士所患的其实就属于典型的“左派幼稚病”。

21世纪,肺即便仍旧长在19世纪的位置,但是肺病的浪漫主义气质和精神地位却沦丧到令人发指的地步,至少在反吸烟广告里,“非典”就更是不堪,癌症和艾滋更是提都不要提了。今天,在人类所能罹患的所有病症里,最有机会担负起“疾病的浪漫主义文艺复兴”之大任者,惟有忧郁症了。

忧郁症之所以有文化,首先是因它不仅像肺一样“位于身体上半部的、精神化的部位”,而且更接近“精神化”的境界。更有文化的是,肺病再“精神”,最终也还是不甚浪漫地病死,而据专家表示,若得不到及时的识别和治疗,约1/4的忧郁症患者最终会选择自杀。

忧郁症病因多端,忧柴忧米是忧,忧国忧民也是忧,居庙堂之高,处江湖之远,进亦忧,退亦忧,直到忧出病来。总之,忧郁症——即因忧郁而病比因病而忧郁来得更有气质、有文化、有深度。就像减肥或不断谈论减肥那样,就疾病的隐喻而言,忧郁症在文化和道德上的压倒性“忧”势毋庸置疑。公开声讨“万恶的收视率”之前,小崔曾在电视上宣布“我得的是忧郁症,重度。如果你身边有这样的朋友得了这种病,希望你不要歧视他”。这是哪儿的话?什么歧视,同情之余,景仰还来不及呢。

不过,忧郁症是否真能取代肺结核成为21世纪的浪漫主义疾病,尚取决于对以下障碍的克服。在桑塔格的著作里,不难发现关于肺结核的那些文化隐喻,大多出自19世纪的文学作品。欲借21世纪的主流媒体来传达忧郁症的文化和深度,已经有人开始找上了电视。电视人蔡康永最近说:“听说有人在电视里面找深度,我好诧异。在电视里面找深度,太看得起电视了,太看不起电视没出现前的文明史了。何苦看电视找深度啊?为什么不去看书呢?”

其二,与肺结核比,忧郁症在临床上缺乏像咳嗽那样富有表现力且容易辨识的音效,而肺病之所以能在媒体中成为一个令人印象深刻的强大的文化隐喻,就是因为咳嗽:“一人幽囚在公寓里,没有一个人来,也没有一封信来,我躺在床上咳嗽、坐在火炉旁咳嗽,走到桌子前也咳嗽”(《莎菲女士的日记》)。有声电影发明后,有浪漫气质的男女主角但凡有病,不管是不是肺病,一概狂咳不已。电影《早春二月》里的萧涧秋是否也咳成这样,我记不得了(得肺病的是上官云珠的儿子),但在柔石的小说《二月》里,查到萧老师有一声隐喻性的空灵咳嗽:“清早的冷风吹着他们,有时萧涧秋咳嗽了一声,女孩问:‘你咳嗽么?’‘是,好像伤风。’‘为什么伤风呢?’‘你不知道,我昨夜到半夜以后还一个人在操场上走来走去。’‘做什么呢?’女孩仰头看他,一边脚步不停地前进。‘小妹妹,你是不懂得的。’”

最后一句,很适合向电视要文化的老师们拿来教育“超女”及其“粉丝”。这些老师们近来已不约而同地发现,欲克服使忧郁症成为21世纪最有文化的疾病的两大障碍,光盯着电视要文化,不行,还得对着电视大声咳嗽——“超女”没文化,“超女”有文化,是“民主文化”的隐喻,说“超女”有“民主文化”乃对民主文化的严重误导,才是真正的没文化——字字血,声声泪,都是忧郁症患者们发出的超级男声。

向疾病要文化,桑塔格说有解构作用,能使死亡变得“优雅”,“令人肃然起敬”;向电视要文化,虽不算得与虎谋皮,但容易得病,尤其是忧郁症。向电视要文化,正确态度是得之吾幸,不得吾命;对待疾病的正确态度是得之吾命,不得吾幸。如此而已,反对过度诠释。■ 病得文化