发烧动漫节

作者:陈赛(文 / 陈赛 摄影)

( 为纪念经典动画电影《哪吒闹海》公映25周年,纪念活动6月1日在杭州动漫节上亮相

)

( 为纪念经典动画电影《哪吒闹海》公映25周年,纪念活动6月1日在杭州动漫节上亮相

)

6月1日,空气中弥散着炎热的夏日味道,2万多平方米的杭州和平国际会展中心人山人海,连阳台的走廊上也密密麻麻坐满了孩子、父母、年轻情侣,都是在展会里走到缺氧时出来透口气的,人人手里拿着一把印着皮卡丘的扇子扇着。四五个八九岁光景的小男孩围成一个小圈,相互炫耀他们的战利品:高达、变形金刚、奥特曼、黄玉郎漫画里的宝剑和人偶。奇装异服的Cosplay选手泰然自若地穿梭于各展台之间,仿佛直接从那些日韩动画和游戏中走出来的。二层的展区里则摆满了琳琅满目的书刊、玩具、茶杯、文具、服饰、车模、航模等数千种卡通衍生产品,其中人气最旺的仍然是吉美、万代、小学馆、三丽鸥等日本展台,另外,黄玉郎创办的“玉皇朝”与马荣成创办的“天下”出版公司也是这次动漫节最引人注目的展区之一。

看起来,这与几年来全国各地多如土豆的动漫节并无实质差别,但因为顶着国家动漫节的头衔,杭州国际动漫节还是在全国范围内引起了巨大轰动。无论从参展商,还是与会者,这都是迄今为止中国规模最大、规格最高的一次动漫节。刚刚被封为“国家动漫产业基地”的中央电视台、中影动画公司、上海文广集团、湖南金鹰集团、广州南方动画制作中心、杭州国家动画产业基地等都在博览会设立了巨型展台,另外还吸引了日本、英国的动漫厂商,尽管其数量和规模远远够不上国际性的规模。继去年广电总局出台对于动画产业的种种扶持政策之后,政府似乎希望能借这个动漫节进一步趁热打铁。杭州动漫节的组委会表示,6月5日项目签约会上将签署高达七八千万人民币的动画投资项目。

无力吸引投资一直是国产动画业难以发展的症结。去年一年,国产动画业的投资规模不超过2亿人民币。一个很简单原因就是,做动画在国内是个亏本的营生——大部分动画制作公司都是挣点可怜的制作费,但1万元/分钟的制作成本在电视播出平台往往只能收回10%~20%,而音像市场和衍生产品市场则经验尚浅,无力开发,即使开发出来,也会受盗版的强烈冲击。投资乏力直接影响产品质量,大部分项目只能以低成本运行,进一步导致恶性循环。阿凡提动画公司总经理曲建方就将中国动画市场称为“无底洞”——投一个,死一个。即使是中国最大的动画生产基地之一上海美术电影制片厂,不拍原创动画片的时候靠做加工片和版库收入能够过得很好,但一拍片子,就肯定亏本。

事实上,改革开放后很长一段时间,国产动画片的制片与市场都是在两个断裂的层面上进行的。一方面,90%的本土动画制作公司只能靠为国外动画片代加工方能生存;另一方面,90%的市场,包括电视播出市场、音像市场以及衍生产品市场都被外国动画产品(其中盗版占绝大部分)占领,国产动画产品竞争力很弱。尽管国家政策在播出方面有了国产动画不得低于60%的配额制约,但观众对日美动画片早已形成审美定势,很难扭转局面。在展会现场绕一圈,会发现大部分稍微过得去的原创形象都可以与美国或者日本的某个原型对上号,而其余一些动画片,你甚至懒得去对应比较什么了。湖南展区的蓝猫、虹猫、山猫摆在一起,实在令人哭笑不得,中国人的创作力难道真的贫瘠到这种地步了?

自从去年广电总局出台了一系列鼓励动画产业发展的政策之后,民间对于动画的投资达到了高潮。杭州就是一个典型例子。一直以来,上海、北京、广州、深圳与动画渊源很深,而杭州除了几家动画加工厂之外,在动漫方面并无产业性的积累。然而,在短短半年时间内,杭州就冒出了两个动漫产业基地,50多家动漫游戏相关企业,号称“已初步形成动漫产品加工、研发、制作、运营和衍生产品开发的产业链”。据了解,目前杭州市正在开发6部共计400集的动画原创作品,其中由杭州最大的房地产商中南建设投资的中南卡通公司原创的《天眼》第一部50集已经在杭州电视台少儿频道播出,但是从现场播放的录像看,水平实在有限,小孩子显然并不买账。据说中南建设曾表示,在动画制作上即使赔上两个亿也在所不惜,但对于动画这种高投入高风险的产业来说,两个亿并不算大数目。

( 动画作品《麻辣六人行》 )

( 动画作品《麻辣六人行》 )

中影动画产业集团是9个国家动漫产业基地中实力最强者之一,它的展台上已经贴出了4部动画长片的预告,包括《极速小子》、《金子城》、《孙悟空大战数码人》、《怪物俱乐部》。自从1999年美影厂推出《宝莲灯》之后,国产影院动画已经沉寂了整整4年。去年美影厂与台湾地区耗资1000多万元合拍的《梁山伯与祝英台》也遭票房惨败,不及2003年《海底总动员》在国内票房的4%。虽然中影集团表示自己拥有通畅的国外市场渠道,但在好莱坞主导全球电影工业的今天,一部没有好莱坞背景的影院动画要取得市场成功是极其困难的。这些匆忙上马的动画长片以后能有多少可操作性,实在令人怀疑。

相比之下,香港、台湾地区的动漫商对大陆市场要谨慎得多。香港虽然一直没有动画工业,但其武侠漫画却已形成稳定成熟的商业模式。亚洲动画控股公司就是2002年在香港崛起的动画制作公司,目前已成为香港最大的动画制作公司,该公司负责人告诉记者,“香港是一个华人娱乐的龙头,香港有很多好的漫画题材,可能在内地不受欢迎,但在香港、台湾地区和东南亚却很受欢迎。因此,目前香港、台湾地区和东南亚才是我们的市场重点,内地还只是慢慢起步”。目前,这家公司正在与上海文广集团合作两部影院动画片,包括马荣成的《风云》和黄玉郎的《神兵玄奇》,另外与中央电视台合作,将蔡志忠的漫画改编成系列动画。除了动画制片公司之外,这家公司与香港颇有实力的钱氏玩具公司合作,准备合力进军内地的衍生产品市场。钱氏玩具的执行董事钱耀棠告诉记者,“目前中国动画产业最大的问题就是缺乏延续性,尤其在后产品开发方面没有经验,一些公司连最基本的玩具生产安全条例都不懂”。他表示,不久的将来会在中国市场推出中国人自己创意设计的玩具。

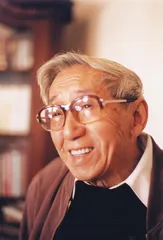

( 1979年,钱运达(右)与画家柯明在研究人物造型 )

( 1979年,钱运达(右)与画家柯明在研究人物造型 )

在谈“动画”这个金矿的时候,很多人都是拿美国和日本的动画产业来做参照物。但这两个国家动画产业的发展都是基于背后一个广阔的文化背景和强大的产业依靠。比如日本动画产业脱胎于漫画产业,70%的动画片是根据漫画内容改编的,动漫在日本是名副其实的“主流文化”。《机器猫》从1969年开始在小学馆的《学年志》上连载,至今漫画单行本总销量已经超过1亿册。10年后根据漫画改编的《机器猫》动画片第一次在日本朝日电视台播放,至今已经超过600集。

美国的动画产业化经历了70多年才达到今日的规模,而日本也经历了50年的时间。明年就是中国动画诞生80周年。80年前,万氏兄弟在狭窄闷热的上海小胡同里试验怎么把那些一格一格的画面连接起来的时候,一定没有想到过中国的动画片会走到今天这一步。由于历史原因,中国动画之前经历了太多的破坏与断裂,我们需要更多的耐心和理性来补课,而在杭州国际动漫节狂热的炒作氛围中,缺失的恰恰是耐心和理性。

中国动画浮沉80年

1906年,美国人司徒尔特·博莱克顿成功拍摄第一部简笔线条的动画片《一张滑稽面孔的幽默姿态》。

1919年,美国动画默片《大力水手》、《墨水瓶里跳出来》等相继在上海戏院上映。从南京迁来上海的万氏四兄弟被迪斯尼的动画片深深吸引,开始尝试自己研制动画片。

1926年,受到美国动画的启发,结合中国皮影戏等艺术手法,万氏兄弟终于摄制出中国第一部动画电影《大闹画室》。距离动画的发明,不过20年的时间,比日本也只晚了六七年。

1941年,由万氏兄弟导演,中国联合影业公司出品的中国第一部大型动画片《铁扇公主》(片长9700英尺,放映80分钟)在大上海和沪光两家电影院同时上映。此片立即征服了日本和东南亚。日本动画大师手冢治虫曾写道:“抱着轻视的眼光去看中国第一部动画片的人们,看到这部电影如此有趣,如此豪华,惊得目瞪口呆。”

1945年第二次世界大战结束以后,延安电影团接管了“满洲映画株式会社”,改造为东北电影制片厂,下设动画片组,由漫画家特伟担任负责人。中华人民共和国成立以后,东北电影制片厂正式建立了美术片组。1950年南迁上海,成为上海电影制片厂的组成部分,仍由特伟担任负责人,一批专家如万氏兄弟,以及钱家骏、虞哲光、包蕾等先后加入进来,动画创作队伍初步建立。

1957年4月,上海美术电影制片厂正式成立。当时美影厂的规模已经从原来的20多人扩大到200多人。在将近50年的历史里,它都是中国规模最大的美术电影制片基地。

50年代到60年代,中国动画进入第一个黄金时期。美影厂先后开发出剪纸片、木偶片、泥偶片以及水墨动画等多个动画片片种,其中以水墨动画《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》奠定了中国动画学派的盛名。

1963年,万籁鸣导演的《大闹天宫》上映,其优美凝练的人物造型,行云流水的动作设计,戏曲音乐的完美结合,充满浪漫想象的细节处理,将中国动画的成就推向了顶峰。在当时的计划经济背景下,中国动画艺术的发展可以说是奢侈的,其研发经费之高在今天看来也令人咋舌。据了解,当时中影公司收购美影厂动画片的价格是在10分钟8万块钱,120分钟的《大闹天宫》收购价应该近100万人民币。在创作人才的选用上更是今天所不能想象的,创作《大闹天宫》的时候,美术设计由当时中央美院的院长张光宇担任,而《小蝌蚪找妈妈》用的是齐白石的原画,《牧笛》中的水牛是李可染的作品。

“文革”期间,美影厂的动画片遭多方批判,所谓“帝王将相,才子佳人,神仙鬼怪、花鸟虫鱼”,几乎没有作品可以幸免,整个动画片的生产陷于停滞状态整整6年(1966~1972)。“文革”更大的破坏在于人才的摧残,由于这段时间的断裂,以后中国动画的发展缺失了整整一代人。

“文革”之后,下放到各个干校的动画人员陆续回到美影厂,压抑了多年的创作热情一触即发。1977~1983年这段期间是我国动画创作“最宽松、最舒展、最和谐的时期”,美影厂创作出了《哪吒闹海》、《九色鹿》、《天书奇谭》、《三个和尚》等一批优秀动画片。

从1985年起,以外方独资或中外合资方式兴办的动画加工片开始进入南方,主要在深圳、广州、珠海等城市,之后发展到江浙一带,其中规模较大者如深圳翡翠、太平洋、广州时代、杭州动画公司等。这些加工厂被作为外资工业引入国内,按照“两头在外,来料加工”的方式运作,有些人员规模达到五六百人。加工厂对于国产动画最大的冲击在于人才的争夺上。当时美影厂的员工工资只有两三百块钱,而那些加工厂对骨干创作人员开出的工资高达七八千,甚至一万元。在这样的高薪诱惑下,美影厂的骨干力量几乎全走了。

就在加工厂在人才上对国产动画片造成致命性的冲击的同时,中国的电视台对境外动画片采取了开放的政策。自从中央台引进《唐老鸭与米老鼠》之后,大量的日本动画片也开始进入中国市场。这些动画片往往已经在其国内放映了两三年,收回了投资,因此能以极低的价格进入电视台,甚至免费赠送,然后从广告或周边产品中获取利润。比如国内引进的第一部日本动画系列片《铁臂阿童木》就是带着精工表、卡西欧计算器的广告进入中国电视的。另一个广为人知的案例就是,《变形金刚》免费在中央电视台播放,在引发全国性的“变形金刚热”之后,各种系列的变形金刚玩具一年之内就在中国赚走了50亿元人民币。

随着80年代后期电视时代的到来,美影厂“精工细作”式的生产方式已经显示出了重大弊端。他们既没有思想准备和足够的生产能力进行大规模的系列动画片生产,在制作系列片时仍按照单本短片的生产方式进行,由一个导演负责从分镜头剧本到摄制完成的全部工作。以这样的小作坊方式,一部26集的系列片至少要5年才能完成,远远无法满足电视播出的要求。据统计,美影厂在50年的历史中生产的动画片总量只有3万多分钟,即使按每天30分钟的播放量,也不够一家电视台播3年。

由于电视对于动画片的需求急剧增加,比较有实力的电视台都建立了自己的动画制作部门,比如中央电视台、北京电视台、上海电视台;另外一些大的电影制片厂也建立了动画部门,比如科影厂、上海科影、八一制片厂、长城电影制片厂等,从而改变了过去美影厂一枝独秀的格局。但这些制作单位中,除了中央台动画部之外,其余规模都很小,制作量也小,而且大多都是短片,无法形成系列,只能自产自销或者在电视台内部交换。

在90年代之前,电视台由于其意识形态功能,一直以计划经济体制运行,本身可用于买动画片的资金就很少。即使在电视台开始商业化经营之后,由于动画节目不仅播放量少,而且往往被安排在5:30~6:00之间或者其他一些“垃圾”时段,很难吸引广告商进入。在广告是电视台惟一收入来源的情况下,国产动画片既然无法带来理想的广告收益,电视台自然也不会支付高额收购费用。更何况,当时已经有大量高质量的国外动画以倾销性的价格进入国内,并且很快受到中国观众的欢迎,占领了大部分儿童节目时段。

出于意识形态与保护民族文化特色的考虑,我国政府对精神、文化产品市场一贯采取保护措施。但由于动画的边缘化地位,竟在十几年时间里都没有得到应有的重视和保护。到90年代中期,国产动画片已被冲击得溃不成军,电视动画市场近乎失控,这种现象才引起了政府和社会各界的广泛关注。1995年9月,中宣部第一次成立了动画专题调查组,对当时的动画片生产情况进行全面调查。此后,将国产动画业的发展问题提上日程,2000年,广电总局正式发布了《关于加强动画片引进和播放管理的通知》,规定电视台播放国产动画片的比例不得低于60%,同时实施进口动画片的许可审批,以限制境外动画片的引进和播放,但由于缺乏有效监控手段,目前为止,国产动画片与国外动画片的播出比例仍没有得到很好执行,许多国外动画片经过改头换面,公然假冒“国产”在电视台播出,进一步挤压国产动画片的生存空间。据2003年的一份调查数据表明,中国的电视台90%的动画片仍然是国外动画片,国产动画片只占10%,而且其中大部分为电视台自产自销的节目。

相比国产动画的产量,质量是一个更严重的问题。90年代以来,中国动画业几乎没有出过一部真正成功的作品,也没有培养出一个有影响力的动画明星。2001年美影厂投资2000万人民币制作播出的现代青春题材电视系列动画片《我为歌狂》,是惟一目前被公认相对比较成功的作品,它不仅热遍上海银幕,还出版小说60万本,漫画销售300万册,连还没开播的续集也已经卖出25万册小说,创造了国产动画片前所未有的奇观。但尽管如此,到目前为止它也还没有收回投资。就目前中国动画业的现状来说,一部成功作品的出现是如此的重要,它带来的将不仅是利润,更重要的是重建投资人的信心。 动漫设计动漫节大闹天宫动漫发烧动画