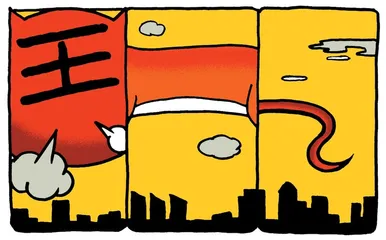

烂酷

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

“烂尾”,粤语,与“口蹄疫”以及鱼类的“烂尾病”等兽医术语无关,指做事有头无尾,半途而废,亦可引申到人格上的晚节不保。“烂尾楼”,字典上没有,这是在某房地产网页上找到的:“已办理用地、规划手续,项目开工后,因开发商无力继续投资建设或陷入债务纠纷,停工一年以上的房地产项目。”

“烂尾楼形成的原因较多,如在建楼盘的开发商破产、缺乏建设资金、项目涉及经济纠纷、开发商违法违规导致工程停工,多半是因为资金链条断裂,工程未完,开发商已拿不出钱来,银行也不愿继续贷款,而项目又无法转让给其他投资人。”也就是说,不是开发商想烂,但是因种种客观因素,有心无力而不得不烂。这种说法,和犯罪学上的“未遂”相似:“犯罪未遂,是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞。对犯罪未遂的,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。”遗憾的是,在中国搞房地产开发,实在是一件比犯罪还要复杂之事。我的意思是说,能比照“既遂”之楼宇在价格上“从轻”或“减轻”转手出售的烂尾楼,不是绝无仅有,却也凤毛麟角。非但如此,城市里的烂尾楼正在成为历史悠久的烂尾楼,悠久到被视为一个很不烂的地标。

烂尾楼与我们的长期共存,不仅标志着一起未遂的商业行为,而且影响市容。“烂”在烂尾楼里面的种种错综复杂的关系─—发展商、金融机构、非金融机构、大业主小业主、政府、商业、金融、政策和利率的变化、人际关系的沉浮、大气候小气候、阴谋和阳谋……凡此种种,皆非吾等升斗市民所能明了。正是烂尾楼的“高度”决定了其烂尾原因的“深度”。不过,又因烂尾楼在我们日常生活中切切实实的长期存在,更不可以“眼看他起高楼,眼看他烂尾了”,甚至“幸亏当时我没买”消极对待之,对待烂尾楼的正确态度,我能想到的,就是以积极的态度实行废物利用——例如,思考人生。

有的楼活着,却已经死了;有的楼死了,却仍然活着。就视觉冲击力而言,烂尾楼堪称触目惊心之至。(发育不全的胎儿,浸泡在药水里?)我发现,越是繁华闹市,越容易有烂尾楼很不繁华地存在。风水的说法是,凡建于十字路口之楼,不是旺死,就是烂尾,全凭发展商的命够硬与否。不过这并不是我们要关心的重点,我们面临的问题是,正因如上所述的这种环境,烂尾楼周边林立之“有尾楼”便愈发显得兴旺发达,烂尾楼自身看上去也愈发地“烂”了起来,满目疮痍,惨不忍睹。令人大有“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”或者“朱门酒肉臭,路有冻死骨”之痛。第一是地段,第二是地段,第三还是地段─—这话对烂尾楼更为适用。

强视觉对比之下,烂尾楼足以让我控制不住地联想到“千古忠佞有谁知”的王莽(上句似可相应改为“未及烂尾便身死”),中国足球队的临门一脚,仰天长啸班师回朝的岳武穆等等,一切功亏一篑的憾事,所有未竟之事业。为山九仞,功亏一篑,说的不就是烂尾楼么?显而易见,观烂尾楼而反思人生,三省吾身,励志作用十分显著:做事,不可有头无尾;做人,必须有始有终等等。当然,对于悲观者来说,烂尾楼给予的无言启示不输张爱玲:“人生是一座很高的楼,贴满了玻璃幕墙,最终烂尾。”事实上,巴别塔就是一座属于全人类的烂尾楼。

励志之外, 烂尾楼尚有一种并不“巴别”却既拧巴而又别扭的审美功能。Morphosis学派,即以“故意显示建筑的未完成特性,强调现实世界的支离破碎,建筑和现实一样,没有稳定的完成状态,而是永远处于生长变化的过程中,永恒的美蕴藏在未完成的状态中”为哲学思想和设计风格。施工上,则坚持“覆盖建筑表层的脚手架永远不会被拆去”,并“把滑轮重锤之类设施都留在建筑场地上,好像接下去尚有许多活计等着”。Morphosis之风好像从未东渐——如果也算是一种遗憾的话,那么不幸中的大幸(或大幸中的不幸),就是有大量的烂尾楼做出了虽然很烂但是必要的补充。

与审美活动相比,充分发掘出烂尾楼的实际用途,方为上上之策。广州近郊某烂尾高尔夫球场,草很高,也很乱,风吹草低见白球,沙坑和水池,都是地质学意义上的。但废物利用,目前仍在经营,而且一直很受欢迎。一个3杆洞,一著名导演朋友在“地质化”的里沙坑连续挥杆近四百击,等拣球的农民弟兄越聚越多,最后忍不住齐声欢呼起来。可见不只是因为便宜,所识一百杆以下的高手,不少都在此出道。因此,是否可以把烂尾楼变身为798那样的大型艺术仓库?有“藏酷”、“粉酷”甚至“面酷”在先,还怕多一个“烂酷”么?

最酷的解决方案,是泰国人想出来的。泡沫时代,地产商在海边建了大批高层住宅,金融风暴之后全线烂尾。忽一日,发现大批金丝燕筑巢其间,烂尾楼主们将计就计,遂于烂尾楼里大搞起燕窝养殖业来─—所谓燕窝,其实就是金丝燕们的烂尾楼。 烂酷