历史:《亚历山大大帝》——票房炸弹和考古真实秀

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

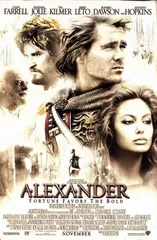

《亚历山大大帝》海报

在观赏11月24日首映的好莱坞票房炸弹《亚历山大大帝》时,观众的目光很可能只聚焦在科林法莱尔的俊脸,安吉莉娜·茱丽的魔鬼身材上。不过真正在幕后决定这部耗资1.5亿美元的巨作每个细节的,除了导演奥利佛·斯通,就是担任影片历史顾问的牛津大学历史学家罗宾·兰恩·福克斯教授。这个有些秃顶,留着络腮胡子的小老头,为了实现“亲身体验历史”的夙愿,也在影片中披挂上阵,担任了一个龙套角色。

如果说福克斯的工作还有一些夸张与作秀性质,那么阿伯丁大学的考古学家迈克尔·伍德对这段激动人心的历史的体验就十足是一次“文化苦旅”。从2002年6月开始,伍德与几名助手搭乘两辆汽车,从亚历山大远征的大本营培拉出发,沿着他当年远征的行军路线经土耳其、叙利亚、两伊,以及乌兹别克斯坦、巴基斯坦,最后抵达印度。这一艰苦的探险旅程被美国PBS电视公司剪辑录制为长达四个小时的纪录片《追随亚历山大大帝的足迹》,准备于近日上映。

“我相信伍德,甚至其他在这个当口发表他们的著作或研究成果的同行跟我一样,就是趁这部吸引公众眼球的影片上映的势头,为他们提供一些历史的真相。”福克斯在接受《纽约时报》采访时说,“遗憾的是导演并不能够完全遵从我的意见,有时他们完全是在想当然。好莱坞有自己的一套战争拍摄与规划模式,并且自认为可以套用到所有不同时代与文明背景的影片中去,无论是《木乃伊》还是《星球大战》。”对于福克斯学究式的抱怨,斯通的军事技术顾问,退伍海军陆战队上尉戴尔·戴依则有自己的一翻见解:“我并不在乎历史作品如何说,我认为古往今来所有的战士在心理或技术上都有某些相通之处。”这位曾指导过《细细的红线》、《拯救大兵瑞恩》与《野战排》的钢铁硬汉表示,“这些2000多年前的马其顿武士跟此刻在巴格达巡逻的海军陆战队也许没什么两样。”

“历史学家们常常只怪罪公众缺乏专业知识,但往往忽略他们掌握的资料本身就是自我矛盾与富于争议的。”加州大学军事史专家维克多·戴维斯·汉森在接受本刊记者专访时对记者说,“亚历山大大帝如何能够在高加米拉战役中使波斯军队的侧翼过分延伸,从而暴露出一个致命的缝隙?为何大流士的刀轮战车没有发挥出足够的威力?马其顿方阵的士兵们在手持16英尺长的长矛时能够像影片中那样迅速移动吗?这些问题我们都无法回答。”

《亚历山大大帝》电影剧照系列

的确,从普鲁塔克一直到让·迪律伊,历史学家总是使亚历山大和他一手创造的伟大短命帝国笼罩在一片神话与传奇的气氛中:20岁就继承王位的亚历山大以“解放被奴役的希腊同胞”为名义展开了对波斯帝国的战争;公元前334年春天,年轻的马其顿国王率领着一支只有35000人的军队渡过了达达尼尔海峡。这位伟大的统帅在战场上总是率领自己的亲密同伴冲在最前面;在伊苏之战中,他头盔连中三箭而毫发无损。当亚历山大身先士卒冲上腓尼基重镇蒂尔的城墙时,在空中显现的英雄奥德修斯使得他免受刀剑的伤害。仅仅短短12年的征战,他就使希腊的权威与文明延伸到欧亚非三大洲。这些神圣的光圈无疑模糊了他本人和历史的真实面目。

“可以肯定,亚历山大帝国兴起的最重要因素是亚历山大乃至整个希腊所拥有的强大力量。马其顿国家最重要的军事改革天才无疑是他的父亲腓力二世,他将马其顿方阵中重步兵的长矛加长至16英尺,并在西方历史上首次创立了重骑兵,这种步骑协同作战的战略奠定了未来近2000年的战争模式。”在汉森看来,亚历山大的战略并不很高明,他的远征路线庞杂无序,也常常凭借血气之勇而贸然冲锋。这位帝王真正的天才在于,作为一名政治家,他首次将“总体战”付诸实践,例如不断从被征服地区征集兵源与后勤支持,以及巧妙地利用外交手段分化瓦解庞大的对手。在占领苏撒与波塞波利斯后,马其顿军队从波斯帝国国库中缴获的上千吨黄金和其他贵金属变成了刺激近东地区商业经济发展的最大动力。贡德·弗兰克在《白银资本》写道,亚历山大亲自下令将这些财富铸造为货币,使得波斯帝国囤积在宫殿里的财富转换成了市场资本。在他统治期间,帝国统共铸造了25种不同面值货币流通在这个庞大帝国的境内,这些名为“亚历山德罗”的金银铜币在他死后,仍然在亚洲与近东使用了近200年。

“希腊的征服所带来的另一项影响,就是使得光头赤脚的城邦哲人们得以在政府的资助下研究与传播他们的学说。”阿诺德·汤因比写道,“从希腊半岛到炎热的印度河流域,希腊共同语成为官方语言,并成为其后近一千年文学创作与科学研究的主要载体。”今年6月,法国考古学家罗兰德·贝森瓦在艾卡努姆,这个毗邻阿姆河,位于马其顿帝国疆界最北端的城市遗址,也发现了刻有德尔菲神庙的谕言集与爱奥尼亚学派哲学著作的抄本残片。“希腊化”运动在帝国境内建立了一批新的文化中心。在以自己统帅命名的城市里,托勒密建立了亚历山大图书馆,根据普鲁塔克的记载,馆中藏书达到70万卷纸草,几乎囊括了当时所有的学术著作。在这里,巴比伦占星学家贝罗索斯和埃及祭司马内托以希腊文撰写了《埃及史》,成为研究埃及古代历史的最基本依据。厄拉多也通过在图书馆天台上的观察和测量,大致准确地计算出了地球的周长;根据这一推断,萨摩斯的阿利斯塔克认为太阳才是宇宙的中心。只可惜尼西亚的喜帕恰斯却顽固不化地坚持旧见,使得这个宇宙体系结构直到哥白尼与伽利略的时代才被颠覆。

“亚历山大无疑是第一位放眼全球的政治家,虽然传统历史学家所夸耀的世界希腊化从政治上并没有持续长久的影响,尼罗河仍然是科普特人的,叙利亚仍然是阿拉米人的。”法国历史学家格鲁塞在《历史名人》中说,“虽然有史以来,强盛而文明的民族,总是力图扩展能够自身的领地,将自身的文化传播给被征服者,但亚历山大大胆地放弃了传统的野蛮奴役政策,而试图通过促进征服者与被征服者之间的互相承认来达到这一目标。不论这个帝国历史如何短暂,如果希腊仍然保留城邦国家那种内争不断,短视浅薄的氛围,那么它是写不出这一辉煌篇章的。”

见证光荣与传说的遗址

“在贫瘠荒凉的兴都库什山中间,历史仿佛凝固在马其顿大军远征的年代。”迈克尔·伍德在《追随亚历山大大帝的足迹》中如是说,“当地古老的艺人仍然在巴扎集市上传唱歌颂这场2000多年前史诗般战争的歌谣,马贩子坚持宣称他们的良驹是亚历山大的坐骑布斯菲勒的后代。山上那些古老的堡垒似乎千年未变,依然在警戒着远方的敌人。”在这片号称马其顿帝国最北边疆的地区,亚历山大曾遭遇了前所未有的顽强抵抗,历史学家如阿里安,以及库尔提乌斯都用详尽的笔墨描述了在这里的残酷战斗:出身粟特贵族的叛乱领袖斯皮泰门常常率领手下强悍的斯基泰骑兵在午夜对马其顿军队的营地发动致命的突袭。在马拉坎达之战中,他们首次在野战中击溃了未尝败绩的亚历山大远征军,为了不影响逐渐低落的士气,亚历山大严禁幸存者泄露真相,并决心与斯基泰人言和,将远征的方向转往印度半岛。为了巩固帝国在这里的统治,亚历山大沿锡尔河修建了一系列以自己名字命名的城堡据点;从马可·波罗到奥里尔·斯坦因,每个考察者的游记都使为这些古迹增添了更多的神秘色彩。就在伍德走马观花地从公路上瞥过这些遗迹的同时,法国考古学家罗兰德·贝森瓦终于成功地发掘出了曾在库尔提乌斯所著《亚历山大史》中反复提到的巴克特尔遗址。这座粟特地区的商业枢纽在1270年被入侵的蒙古军队焚毁后就再也没有得到恢复。在去年所进行的初期考察中,贝森瓦在一些当地居民家中,惊喜地发现了大量希腊风格浮雕与石柱残片,经过与斯坦因游记中所记载的方位进行详细比对,贝森瓦发现自己之所以一再与遗址错过的原因是因为作为参照物的巴克特新城在一个世纪中已经逐渐向东南方迁移了近1公里。经过几个月的不懈努力,整座城市的轮廓逐渐在一块台地上显露出来,包括保存完好的城墙、剧院、住宅与练身房遗址,以及大批陶器与钱币。

然而,相对于这些发现,研究人员在另一个更大的目标——亚历山大陵墓的搜寻上仍然缺乏进展,毕业于牛津大学的亚历山大研究专家德鲁·查格在他10月出版的新作《亚历大——失落的陵墓》中,宣称这位伟大君王的陵墓其实在水城威尼斯——它历史悠久的圣马可陵墓中安葬的并非是那位新约福音的作者,而是亚历山大大帝。查格宣称自己的观点基于于一系列新近解读的阿拉伯文献,根据一位伊斯兰编年史作家伊本·阿布德尔·哈基姆的记载,当亚历山大城于646年陷入穆斯林之手后,几位东方教会的神职人员就将亚历山大的遗体辗转经君士坦丁堡送到了威尼斯。查格认为,从时间上看,亚历山大大帝遗体消失的时间正好于圣马克陵墓落成的时间相吻合,并且陵墓本身的星形结构正是马其顿王室所用的徽章,这一些都不能用巧合来搪塞。

“根据现有资料,我们只能证明在大约公元前三世纪早期,这位伟大君王终于在用他名字命名的亚历山大城正式下葬。陵墓坐落在城市中央,罗马帝国的开创者屋大维曾于公元前30年在击败安东尼,结束内战后来瞻仰过亚历山大的遗体。最后一位有确切记录的陵墓访问者是公元125年时在位的罗马皇帝卡拉凯拉。”查格对记者说,“到了公元4世纪,已经没有人知道陵墓的确切位置,虽然一些伊斯兰历史学家如伊本·阿布德尔·哈基姆宣称自己曾经进入过陵墓,但并没有指出它的位置与保存状况。”

为了找到这个可以与世界七大奇迹媲美的陵墓,自50年代以来,埃及国家文物委员会已经在联合国教科文组织的合作下发起了140次考察工作,并确定40处遗址或地区可能是陵墓的所在地。从60年代开始,一支波兰考古队伍在亚历山大城市中心孔姆地卡区展开了发掘,虽然在5年中陆续发现了一座罗马歌剧院和一套大型的3世纪罗马浴室,以及一些托勒密时代的街道和商店,但并没有发现任何陵墓的踪迹。到了90年代,开罗爱资哈尔大学古典文献学专家穆罕默德·阿齐兹提出陵墓的所在地就是亚历山大市内的奈比·丹尼尔清真寺,并断断续续地进行了近3年的小规模发掘;而希腊人类学家莉安妮·索瓦尔蒂坚持认为陵墓所在地应该是位于叙利亚边境的锡瓦绿洲上的一所被称为“多利安神庙”的遗址。根据普鲁塔克的记载,亚历山大在远征埃及时曾来到锡瓦,拜访了著名的阿蒙神庙,祭司称他就是阿蒙神之子,并预言他在临终时会回到这里。不过两个考察小组均没有获得什么进展。

“在陵墓遗址搜索陷入僵局的今天,我只能对这个惊世骇俗的观点提出了谨慎的欢迎。”罗宾·兰恩·福克斯在谈到查格的大胆猜想时表示,他认为惟一的解决之道就是从圣马可墓中尸体上提取DNA样本,再与希腊考古学家马里诺斯·安德罗尼科斯于1970年在马其顿的佛吉纳遗址中发现的骸骨DNA进行比对。根据碳14放射性元素测试,这些希腊化时代的巨大墓葬的年代大约在公元前370年至310年。其中2号墓穴中,研究人员发现了一具男性遗骸,从丰富的随葬盔甲,武器与其他物品来推断,他很可能就是亚历山大的父亲腓力二世。