剧场里的情感危机

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

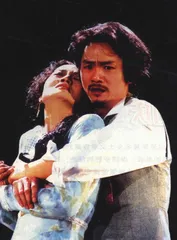

《普拉东诺夫》剧照

作为北京戏剧界最重要的演出月,这个9月,仅仅在10日之前,就有三部戏剧几乎同时上演:国家话剧院“契诃夫戏剧季”的开幕大戏《普拉东诺夫》、独立戏剧《新娘》和人艺导演任鸣的第三轮上演的《我爱桃花》。巧的是,这三部不同风格、不同类型的戏都在谈一个问题:情感危机。

《普拉东诺夫》的主角,乡村教师普拉东诺夫是一位“俄罗斯唐璜”,他身边的女性像看到光明的飞蛾一样希望借他的爱情将她们从平淡生活中拯救出来,但令她们失望的是,这个男子同她们抱着同样的期望。这是一个混合了哈姆雷特和“多余的人”特质的独特形象。

也是契诃夫19岁时创作的第一个戏剧形象。有趣的是,直到1954年之前,这个形象还长期处在俄罗斯戏剧文学评论家的视野之外。然而,50年代之后,从欧洲开始,这部戏被越来越多的戏剧家翻译、搬上舞台。一个100年前的俄罗斯教师的风流韵事为何能如此被现代社会的戏剧工作者青睐?

在天桥剧场,那些100多年前贵族青年男女在诱惑和被诱惑中希望用出轨、私奔的方式来将自己从平淡生活中拯救出来的心态显然击中了在座的观众的心。那些典型的契诃夫式的台词,即使是隔着100年的悠长岁月,依然令人有所触动:“去,还是不去,这是个问题。”“难道所有的爱情只能有一种方式么?”“如果我们拥有了我们所喜欢的东西,就再也不能拥有其他了。”而普拉东诺夫,这个多情、脆弱的俄罗斯的唐璜,他在独自面对自我时对这种生活方式和对自己的厌恶也令人不能不为之感伤:“我以为自己是个身披铠甲的男人,可别人面对的是世界性的问题,是恺撒大帝,而我面对的是女人”;“别和人打交道,你是别人的不幸,别人也是你的不幸。”刘科栋的舞台设计一如既往的棒:倾斜的盒子式的空间、雪白墙壁上大片泼洒的墨迹、6扇在现实逻辑之中而时时跳出现实功用之外的门。在这样的空间里,当普拉东诺夫被所有人抛弃,困兽一般疯狂敲打每一扇紧闭的大门时,观众仿佛看到了自己困顿的灵魂。

导演王晓鹰很满意演出的效果,他说:“除了情感,现代人本身又能体验多少大起大落?很多人最大的困惑,就是不知道自己能够做什么。”这句话和《我爱桃花》的导演任鸣不谋而合,《我爱桃花》借着盛唐衣冠,探讨了生活中普遍存在的丈夫、情人、妻子之间的三角关系。这出人物、布景、剧情都很简单的剧作用三种不同的结局在2003年成为“非典”之后上演场次最多、最受欢迎的话剧。任鸣说,现代人之所以这么喜欢表现情感困惑的戏,不仅仅是因为对生活质量的追求,而是因为,和从前相比,现代人的选择更多,对情感的困惑,其实正是面对选择的困惑。这种选择的困惑,用《契诃夫传》的作者别德尼科夫的话来说就是“现代社会的不确定性的体现”,而“现代社会的不确定性体现”是直接引用剧中人物老贵族老格拉戈列耶夫对于普拉东诺夫的评价:“普拉东诺夫是现代不确定性的最好体现者……我理解的不确定性,就是我们社会的现代状态:他走进了死胡同,迷失了方向,……一切都是那样的混沌,混乱。”

面对《普拉东诺夫》的经典与《我爱桃花》的精致,由民间戏剧力量制作的小剧场戏剧《新娘》粗糙而混乱,但显然更为直接:一群尚未毕业的中戏学生将这部缘自契诃夫小说《新娘》的作品改成了一个彻头彻尾的当下中国的故事:在正常家庭里成长起来的乖乖女小雅,就要嫁给留美归来的未婚夫。但是在婚姻来临的前夕,她忽然不知道自己爱不爱未婚夫、不知道自己在为谁活着,自己想要什么样的生活。制作者们在写字楼里向年轻白领发放宣传单,强调着《新娘》是一部敢于直面现代青年男女生活问题的戏剧。

《新娘》的直接令人起敬。这几年来,面向现代青年男女情感问题的戏剧作品其实一直都不少,2003年上演的同为独立制作的《天上人间》、2004年的《他和她》都是其中的代表之作。但奇怪的是,无论《天上人间》、《他和她》,还是《普拉东诺夫》、《我爱桃花》,导演们似乎都热中于在谈问题前给自己披上一层外衣,不约而同地给自己的作品加上一个古代的索引,或许,这表现了他们在现实面前的缺乏自信。王晓鹰说:“面对现实题材,剧作家更容易被生活中其他东西所困扰。”这句话也从另一个方面证实了苏珊·桑塔格在《剧场纪事》中对现代戏剧的指控不是空穴来风:“作为一种公共艺术,戏剧具有很长时间的历史,然而,当今,在社会主义现实主义的范围之外,就几乎看不到处理社会-时事问题的剧作。当今戏剧中的公共声音是粗糙、嘶哑、优柔寡断的。”《新娘》的不优柔寡断给她带来了好运:每场的售票情况都在六成以上,在拥有1~2万戏剧忠实观众的北京,这是一个收入和产出至少能持平的数字。但最重要的是数字背后,现代生活的混乱之中,观众对于艺术作品中现实声音的渴望。