赛诺菲收购案中的“国家角色”

作者:曾焱(文 / 曾焱)

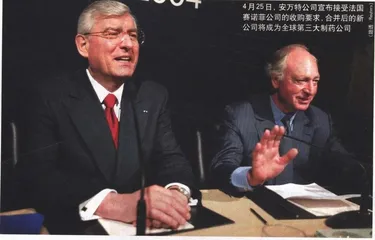

4月25日,安万特公司宣布接受法国赛诺菲公司的收购要求,合并后的新公司将成为全球第三大制药公司

4月30日,安万特的雇员在法兰克福举行游行,激烈反对该收购案

收购一波三折

法国财政部4月25日宣布,法德合资的安万特制药公司(Aventis)已经接受法国赛诺菲公司(sanofi-synthelabo)的公开出价收购要求,安万特和赛诺菲分别在法国制药业排名第一和第二,合并后新公司核心制药业务的年收入总额预计可达250亿欧元,不但是欧洲第一,而且是继美国辉瑞和英国葛兰素史克之后的世界第三大制药企业。赛诺菲公司最终是以每股69欧元的价格收购安万特股票,比今年1月的出价提高了14%,并计划合并交易在今年第二季度全部完成。

赛诺菲公司此举被视作“蛇吞象”的典型收购案例。该公司的法国排名为第二,世界排名则在十甲之外,只列第14。被收购的安万特却是法国排名第一的制药公司,世界排名第五。赛诺菲2003年的营业收入是80.5亿欧元,而安万特虽然最近负面消息不断,财务分析报告很不乐观,2003年的营业收入仍然是赛诺菲的2.5倍,达206.2亿欧元。赛诺菲在1月提出的初步收购要约,是以5股赛诺菲股票加69欧元换6股安万特股票,这样一来,安万特的价值为478亿欧元,而现在的成交价值高达537亿元。为什么要用这么高昂的代价以小吃大?安万特首席财务官朗铎认为对方的真正目的是“通过购入比自己规模还要大的一笔稳定资产来渡过难关”,掩饰财务漏洞,而赛诺菲董事长德赫克则表明,主动收购是为了避免自己在行业整合中被其他大公司吃掉,是预防性的。

直到4月上旬,局势仍然很不明朗,安万特的拒购姿态曾异常强硬。它不但以“出价过低”的理由明确拒绝了赛诺菲的收购要求,而且在此后的两个月里多次表示准备采取“白衣骑士”策略,即通过主动寻找另一个合并伙伴,给予对方优惠购买的特权,从而使赛诺菲的收购成本增

加,达到阻挠其收购企图的目的。当时,瑞士诺华制药和英国葛兰素史克被分析人士认为是最有可能的备选。

从4月20日到26日,赛诺菲公司一直在等待欧盟的绿灯放行。根据法国《回声报》的报道,欧盟竞争管理委员会和赛诺菲公司在4月20日曾就避免恶意竞争达成一项协议,赛诺菲同意向英国葛兰素史克公司出让两种抗凝药Fraxparine和Arixtra,算是收购行动的代价之一。而与此同时,赛诺菲还得顾及德国和美国有关方面的反应。安万特公司是“法德混血”,1999年由法国罗纳普朗克制药公司与德国赫斯特制药公司合并而成。德国有关部门对赛诺菲的收购计划“可能带来的裁员”表示担心,因为安万特在德国有9000名雇员。另外,安万特在4月20日曾宣称,该公司已经在美国境内就赛诺菲的恶意收购行为向联邦法院提起诉讼,理由是该公司在股市公告中有故意遗漏和错误表述,要求法庭阻止其收购行为。但是法国政府一直认为收购提议“也许是一件好事情”。法国政府希望安万特与赛诺菲合并,以成就法国制药行业的巨头。这被外界认为是最终达成收购的关键所在。

“国家角色”引起争议

如果从数据来分析,合并的前景对于法国经济当然是有诱惑力的。赛诺菲与安万特一旦合并,各自所拥有的两大市场优势必定形成互补,在全球药物市场的占有率将达到6.3%,仅次于辉瑞的10.1%和葛兰素史克的7.1%。根据报道,赛诺菲用于这项收购的交易和整合的税前费用大约会达到20亿欧元。但是收购所带来的协同效应,每年将为公司节省16亿欧元。据预计,协同效应的10%将在2004年实现,60﹪在2005年实现,从2006年开始,合并后的公司就将彻底享受协同效应带来的全部利益。除了规模扩大成本减少外,企业的新药研发、生产、营销贸易、市场占有能力都将得到加强。所以也有相当一部分安万特公司的投资者并不像公司董事会那样持坚决反对立场,他们认为两家公司的合并有利可图,并非赔本生意,而他们和赛诺菲公司的差异只在于希望更高出价。

在整个收购案进行当中,法国政府从未掩饰过自己的倾向性。法国政府曾直截了当地表态,希望赛诺菲与安万特考虑法国的“国家利益”,实现友好并购,共同打造法国和欧洲制药行业巨头。当4月25日晚合并协议达成的消息传出,法国总理拉法兰立即发表声明表示了祝贺。他说,这一合并符合法国的战略利益,希望这一合并能增强法国和德国在制药领域的优势。但是各界人士对此反应不一,并以负面评价为多。4月初,安万特曾正式邀请瑞士诺华制药公司充当“白衣骑士”,诺华的条件是法国政府必须在此问题上保持中立,所以一直没有正式报价。诺华公司的一位高层在4月25日后对法国政府的明显干预表示遗憾,他说:“对于法国国内的某些政治家来说,这次合并是一次胜利,但是,如果你仔细研究会发现,这次合并也给市场和外国投资者传达了一个反面信号,所以这次合并也许并不是真正的胜利。”

这已经不是法国政府第一次对市场进行干预,最近两年最有代表性的案例就是拯救阿尔斯通集团。阿尔斯通曾经是世界上最有竞争力的发电设备和服务供应商之一,但近年来却由于某些产品的技术缺陷和银行债务出现经营困难,集团股价从2002年开始下跌了90﹪。到2003年7月,债务已逼近50亿欧元,濒临破产。7月底,法国政府正式介入拯救,经过8天谈判,集团、法国政府以及32家债权银行于8月5日晚制定了第一个拯救阿尔斯通集团的计划。经欧盟审核修正之后,9月20日晚,法国政府向阿尔斯通的7家法国债权银行和25家外国债权银行正式通报了欧盟委员会认可的拯救阿尔斯通集团新计划:法国政府对阿尔斯通集团提供8亿欧元的资金,7家法国银行也增加投入1亿欧元,使32家银行的总投入达到24亿欧元。法国信托局另承诺12亿欧元周转资金。对于法国政府这样的拯救行动,观察人士至今还在争论,而现在又加上了赛诺菲的收购案。5月3日,法国著名观察人士弗朗索瓦·大卫在接受记者采访时表示,为了保障就业和维护医药研究成果,政府支持赛诺菲收购计划是有充分理由的,“我们得到了国家保护主义的坏名声,可事实上法国政府并不比别的国家干预得多。所有国家都在保护它们自己的企业”。他以美国为例,在90年代,美国政府曾力挺本土汽车工业对抗日本,而在“9·11”事件后,美国各大航空公司也是在政府托举之下才得以脱困。大卫说,法国自从仿效英国实行企业改制后,除国防工业,目前已不再有完全的“国有企业”,也就是说,法国政府正在努力避免完全介入企业和金融市场,但是帮助本国企业做欧洲市场龙头仍然是必需的。而持反对意见的观察人士则认为,此次法国政府插手收购安万特是令人担忧的苗头。其中代表人物爱德华·德·罗耶尔表示,所有的企业都应该基于平等竞争:“如果政府施行这种进攻性工业政策,得益的将是一些大企业和敏感行业,比如交通、医药和金融。而那些被认为没有行业优势的企业则被弃置一边。”在他看来,法国政府在这次收购行动中的干预将会带来后患,因为其作为已经超出了政府范畴,“政府必须事先制定好适用于所有企业的投资规则,而不是试图保护某一个法国公司”。

4月26日,法国“全国化工工会”(CGT)正式发表声明,激烈反对该收购案,要求停止一切正在进行和准备进行的裁员计划,并且动员两个公司的雇员在5月11日举行大游行。他们在声明中写道:“550亿欧元就没有更好的用途了吗?”

2000年,安万特制药公司在美国市场上经营的防治骨质疏松症的新药Actonel