荆州“大意”失古墓

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

古墓充满惊奇,充满诱惑(法新/AFP)

在南昌市郊一罕见古墓群被彻底破坏。专家随手捡到几块残片,初步考查其属北朝时期的古文物,如果保存完整至少可达国家二级文物(Newsphoto)

古墓的诱惑

荆州广播电视局的一间办公室里,王勋安打开荆州市地图,上面有多达数十处的红色记号,“这些都是国家重点保护的古墓群”。他告诉记者,楚国极盛时在这里建都达400余年,以古纪南城为中心,延伸至荆沙、荆门、当阳、枝江4县市的许多乡镇留下了楚国上至王室贵族下至平民百姓的大小墓葬数十万座,“古墓是充满惊奇的”。

“抛开历史价值与文化价值,单说经济价值,它们到底值多少钱,谁都没办法说清。”这位曾经在市文化局分管文物工作+几年的文物专家操着浓重的荆州口音,讲述起十几年前的一件事。1988年的夏天,一件在荆州古墓出土的战国“铜敦”被监利人卓爱民盗走,不到半年时间就出现在了纽约索斯比拍卖行,虽然此案因为国家文物局、安全局和国际刑警组织同时介入而在很短时间内告破,盗贼被判处了死刑。但“铜敦”在索斯比的拍卖底价8万美元,成为多数人记忆的关键。“因为‘文物法’规定地下文物严禁私人买卖,当时很少有人去用经济尺度衡量它们的价值。事实上,铜敦顶多也就算是国家二级文物,在荆州的地下,这种东西数以万计。”

几乎就是从那个时候开始,类似卓爱民的盗墓者们在便开始在荆州层出不穷。

全国知名文物学者谭维四曾经在荆州地区做过大量考古研究,许多赫赫有名的古墓出土,他都在现场。“盗墓在荆州其实算不上太专业的事。”谭向记者介绍说,荆州城的海拔不到60米,江陵地区的所有古墓离地表都很浅,墓室里长年湿润,“局部生态环境的相对稳定,保存古墓和诸如漆器及木质、纸质、丝质墓葬文物的条件得天独厚”。“我们可以根据这里古墓的数量推测古纪南城当时的人口,大约在30万到40万之间。”“古墓中保存完好的任何一件文物都足以作为我们历史学者去推测和复原那个时代样貌及重要细节的依据。”而荆州如此多保存完好的古墓和其中那些“数以万计”的古老文物到底意味着多大财富,让更多人感到刺激。采访中,没有一位文物专家愿意去做这种估算,因为一方面“文物是无价的,一个在法国展览的兵马俑,其保险金额就高达一亿”。另一方面,许多专家表示这样的计算“对历史缺乏尊重”。对此,记者认识的一位做过文物生意的洛阳商人黄孝民坦陈:“由于东方文物的收藏在海外是一种身份的象征,海外市场对中国古文物一直存在着旺盛需求。一件在我们看上去并不起眼的文物到了海外经过反复倒卖,收藏者之间的相互炒作,都会产生意想不到的巨大升值。”“一般来说,‘工面’(有花纹的器物)要比‘素面’(没有花纹的器物)有昂贵数百倍的价格。”

古墓诱惑力的一部分只要通过一个简单计算就可以明白。一个最普通的荆州楚墓被挖掘出来,里面至少有两个鼎、一两件酒具和兵器。在地下文物市场上,一个普通铜鼎的价格是5000元,一件没有花纹的酒具可以卖到3000元左右,一件战国兵器可以卖到5000到10000元。由于盗墓者不需要任何成本,这样的利润已相当可观,等到这几件文物经过香港地区文物商人的委托,在国外拍卖行顺利完成交易,到达第一个收藏者手中,它们的价格已超过两万美元了。

人与墓的灾难

与古墓中文物的显赫价值相对的是,在那些古墓密集的荆州文物保护区,更为现实的贫穷相伴而至。

荆州市农业局官员李东明在接受记者采访时说,荆州土地总面积折合140.93万公顷,“本身就属于人多地少的地区”,而大面积的文物保护区让可供集约化耕作的农业用地显得更加捉襟见肘,“而且,在这些地方,能够产生较高经济效益的水产养殖业往往是被限制的”。

离八岭山古墓区不远的新场村,村民们惟一能够种植的作物是水稻,因为水稻不会有太深的根茎,不会对墓葬集中的土壤造成开垦性破坏。多数村民对这些曾经给地方历史带来过荣光的遗迹并没有太多好感,在他们看来,古墓与文物不仅妨碍了他们生计,并且总是带来接连不断的麻烦。记者从荆州市文物局了解到,根据国家文物法规定,像纪南古城这样的国家重点保护区,基本上不能破土,只能在距离表土层30到40厘米的地方种植作物,“再深的话,就到了两千多年前的地表面,再往下,很可能就是古墓了”。“挖塘养鱼,肯定是不允许的”。古墓限制了种植内容,也规定了全部生活秩序,而对于以农业收入为主要生活来源的荆州农民,这几乎是要命的。新场村的一个农民说他们这里普通人一年的收入不到干元。

从90年代初开始,一些外地人就到这里来盗墓,致富的诱惑让越来越多的当地人开始加入了这种生意。另一方面,政府对盗墓者的惩戒也相当严厉。1992年,一个村民晚上在八岭山古墓区盗墓走漏了风声,被警方发现后当场击毙。6年前,两个本地农民郭孝平和李华同样因盗墓被判处死刑,尽管所盗的“纪城一号墓”只是一个极为普通的古墓。说到当地人盗墓的事,文物局的一位官员向记者透露他们内部统计的数据,从上世纪80年代末到现在,荆州地区有近3000座古墓被非法盗掘,“而实际上,这个数字根本没法计算,到底有多少墓多少文物被盗,谁也说不清”。

记者在大面积的农田里看到了许多深浅不一,差不多可供一到两个人进入的洞口,听村里人介绍说,这些是盗墓的人在晚上活动时留下来的“盗洞”。“很多人挖了一个晚上,但无功而返,前几年荆州盗墓盛行,现在能够轻而易举就挖出东西的古墓已经不多了。”

人与墓的灾难都仍然远远没有结束。记者了解到,每年的春节前后,由于是农闲季节,许多农民无事可做又要筹钱过年,再加上冬季雨水较少、土壤干燥,盗墓都会进入一个高峰期。一位主管文化工作的荆州官员在接受记者采访时说:“我们这里是文物保护的重点城市,文物保护和计划生育一样重要,前几年盗墓问题严重之后,各个行政级别的领导都层层签了责任状。许多古墓密集的村,村里专门成立了护墓队,夜晚巡逻,哪个村、哪个乡出了问题,村长乡长都得掉官。”在八岭山,记者碰到了一个曾经担任过护墓队队员的村民,他说他已经不干了,因为上面从来没有给过任何保护经费,养护墓队的钱还是由各个村的村民来凑,“到头来,还是我们自己出力出钱”。

在淮安,至今已有700多座明清古墓相继被盗掘。被盗被毁的文物让人心痛(Newsphoto)

工程和古墓的“角力”

“南水北调”工程今年年底要横穿荆州,一位工程人员向记者介绍说,原先调水线路的设计是从枝江到沙阳,途中刚好要穿过纪南古城。经过国家文物部门的勘察,最后选择了一条绕过纪南城的路线。而即便如此,荆州市文物考古研究所所长王明钦认为,“这块地方的古墓实在太密集,你怎么绕也绕不开,到时候,我们还是要做大量的抢救性挖掘工作。”

“一般来说,一条中等规模的公路建设下来,怎么也得发掘出四五百座墓。更不用说像‘南水北调’这样的大工程,一开就是200米宽的豁口。”“按规定,任何工程开工前,都要提前与文物部门配合对施工地进行详细考察,先给文物部门的考古挖掘工作2到3年时间的提前量。”“但现在多数工程都是急于上马,这个规定就等于一纸空文”。这位北大历史系毕业的研究生形容他们文物工作者现在考古工作的现状是,“跟着工程队和盗墓人的屁股转”。

问题跟着就来了。王明钦的看法是,“考古工作不是挖宝,它有严格的程序,从开始挖的时候,就必须观察它的土色土质。进展到一个阶段,就要对挖掘现场进行绘图、照相,这些对历史研究非常重要。并不像工程单位可以机械化操作,我们考古工作的所有步骤都必须用手工完成。”根据考古专家谭维四介绍的情况,一个小规模的古墓从开始挖掘到后期文物出土,前后需要两个星期,一些墓穴复杂文物珍贵的古墓要花费时间则要更多。而任何一个工程都有时间上的预算,“这样一来,工程部门总是意见重重,经常埋怨我们耽误工期”。

经费问题上面也有冲突。记者从国家文物局了解到,按照“文物法”规定,因为施工原因而抢救性挖掘的古墓,考古费用应该纳入工程预算,由工程单位承担。事实上,并没有多少工程单位愿意给足这笔钱,王明钦说,“大部方地方性工程都是私人投资,他们最多愿意出一部分请民工的人力费,文物后期的保护费绝大多数没法落实。曾经有一个老板反问我‘挖出来的文物又不是归我们,为什么要让我来交这笔钱呢?”’

一位不愿意透露姓名的荆州文物局官员告诉记者,每年因为配合工程进度和挖掘经费紧张的原因,没有按照严格程序处理的古墓有上百座。“这里面,到底有多少文物被损坏,多少文物流失,多少文物没有挖掘出来,谁也不知道。”

文物贩子往往利用当地农民搜寻古墓(Newsphoto)

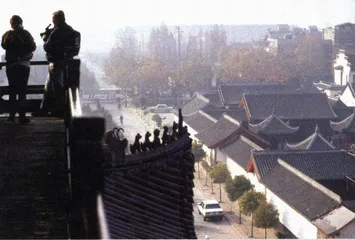

古老的荆州和那些“数以万计”的古老文物,多少让人感到有些刺激(安哥摄/Fotoe)

文物保护:困难的资金链

谭维四对记者说,文物保护本身就是一项代价奢侈的工程。

湖北省博物馆几乎所有的陈列品都来自曾侯乙墓出土的文物。而曾侯乙墓当时光挖掘的经费预算就是4万元,谭维四对这笔开支记得非常清楚,“实际上,最后从挖掘到文物出土,至少花了38万元”。“这还不包括军队人力物力的免费支持,我们当时考古挖掘的所有设备,消耗的物资,包括两次航拍的直升飞机都是由武汉军区提供。”“如果把这些全部折算成开支,应该不止百万。”“那还是1978年”,谭跟记者强调。

更大的资金投入是出土文物的后期收藏和保养。王明钦和记者算了一笔细账:“荆州这里出土最多的是漆器,漆器必须经过脱水处理,要浸泡一种特制的药水,前后得经过两年的周期,中间需要更换五到六次药水,换一次就是8000元。也就是说,一件漆器从出土到进入库藏就得花5万元左右。竹简的处理,更需要大量人工,每一片都得细心地清洗,要用很细的毛笔洗刷,稍微用力就可能模糊上面的字迹,而且同样也要两年时间的药水浸泡。一套竹简维护下来,少说也得10万元。我们荆州博物馆里正式入库登记的文物就有12万件,你可以算一算前后花了多少钱?”王接着说,“更不用说代价昂贵的保养,像漆器和丝绸这些文物的保管都对外部条件有很高的要求,恒温恒湿,一年光空调的电费都要上万。对于我们这种由地方财政拨款的事业单位,一年60万的拨款连工作人员的工资都不够,更不要说进行其他业务工作了。”

“荆州地区数万座的古墓,里面一定会有像曾侯乙墓这样规模的王墓,但到目前我们没有主动挖掘任何一座。”谭维四告诉记者,“因为无论是挖掘,还是保养,地方肯定拿不出这些钱。”“你没有钱,挖掘就是破坏,挖一座,墓就少一座,许多文物就可能损失,就让古墓保存在地下倒是一种最好保护方法。”

“而这上面,地方利益和中央利益的矛盾让事情变得更加复杂。”一位从事过文物工作的人士向记者透露,事实上,任何一个古墓集中的城市,地方政府都想能够挖出大的王墓,而国家出于经费考虑,除了迫不得已的原因,并不主张地方政府主动对古墓进行开发,并对此实行了严格的审批制度,“从这个意义上,私人盗墓由于有可能导致一些大墓被破坏,最后由国家投入资金来挖掘,反而被一些地方政府所默许”。

资讯

中国盗墓者与世界文物走私

王明钦曾经专门研究过中国的盗墓现象,他说中国历史上曾经有过三次盗墓高潮,“第一次是在西汉,当时官方允许民间私人铸钱,而春秋战国和秦代的墓葬中最多的陪葬品是铜器和兵器,这成为铸币者盗墓的直接动力。第二次是在清代,是历史和文物研究者为了考据历史的研究性盗墓,这一次盗墓高峰对古墓的破坏性不大,但的确给后来的史学研究提供了大量珍贵资料。”王指出,时间持续最长的盗墓高峰出现在现代,一直至今,文物走私的暴利是更纯粹的诱因。

一位经办数起文物走私案的警方人士告诉记者,香港地区有两条著名的古董街,是中国走私文物进入国外的主要集散地,也是世界文物走私的重要中转地。“中国内地最早的走私文物集散地是在洛阳,后来逐渐发展到西安、甘肃和广州。”“这些地方有些‘重量级’的文物走私贩,他们一般从盗墓起家,做大之后开始经营文物生意。我们曾经在西安抓到一个姓孙的文物贩子,其后,香港地区文物走私市场上的行情便迅速上涨。”

“荆州因为独特的地理环境,盗墓要比北方更为便捷,而且这里的盗墓者多数是农民,文物出手价可以被收购者压得很低,这些优势让荆州从90年代初开始便被文物走私者所注意。”这位警方人士认为荆州只有盗墓者还没有大的文物走私商,“在世界文物走私链条上,荆州还只是一个供给者,远没有建立起自己的走私通道”。