生活圆桌(207)

作者:三联生活周刊(文 / 劳乐 牛黄片 武嘟嘟 何冬梅)

看得见飞虫的车窗

劳乐 图 谢峰

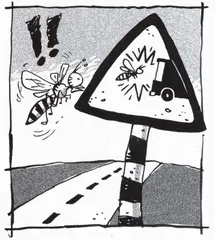

以前坐大型旅游车出去玩时总是坐在靠后的位置。为方便观景,这种旅游车的车窗一般都很敞亮。但一个多小时坐下来,窗外再漂亮的花花草草也被车速压成了单调的扁平一片,至多像路边的标志线一样宽宽窄窄地缩胀一番。这次出去我选择了最靠前的一排,于是就见到了一些意料之外的东西。

因为视野里至少增加了两扇窗户的风景,所以外面的景致也变得立体了许多。但这不是最主要的。最出乎意料的是那些虫子,撞死在前挡风玻璃上的虫子。车子一上高速公路就开始不时有飞虫迎面撞过来。好像有蝴蝶,有蜜蜂,也有一些叫不出名字的虫子。反正看清它们的样子也只是一瞬间的事,随后就只能从车窗上残留的或黄或绿的体液上区分了。听司机说,这是司空见惯的事,而且到了黄昏时分撞死的飞虫还会更多,最厉害的时候会感觉在下一场虫子雨。虽然从纯粹的气流理论上分析,这些虫子的死是不可避免的。

上学时看到过一句颓废得一塌糊涂的话:“生命就像一辆汽车:停在那里碍事,开起来又不知道什么时候会撞死人。”看电视或电影时最让我腻烦到无可奈何的场景之一是几个人物争论为达成某个目标牺牲多少个人是否值得。这个话题本身还没什么,我腻烦的是编剧总会设法说服观众:“好人”的选择是正确的。其实好人的选择也是会死人的。拿车子和飞虫来说,不走高速公路的确会让车速减慢一些,但走其他公路会遇到更多虫子繁衍生长的田地。在这种情况下,盘算哪种选择可以最大可能地避免撞死虫子就像计算“下雨时是走路少淋雨还是跑步少淋雨”一样复杂。最后,路还得走,车还得开,惟一可选择的大概只剩下是坐在后排还是坐在前排。

也许算得上幸运的是,这一路至少还有一只和我们的车子和平共处的飞虫。就在我甚至对前排的风景也开始有些麻木的时候,一只苍蝇飞到我面前并停了下来。它大概是在中途停车休息时飞进来的。不知道是因为苍蝇进入山区也会有高山反应还是这里的苍蝇原本“天性淳朴”,我伸出手指试探地抚摩它时它居然没逃走。这是我第一次抚摩活生生的苍蝇,它的身体好像比想象中硬一些,又好像比想象中软一些。

引用的故事

牛黄片

引用似乎是文人通病。前几天逛书店,看到一本《妇科手术笔记》,作者是个积累了30年临床经验的博士导师,每一章都配以亲自绘制的逼真解剖图。那些画说远了感觉让人回到了达芬奇时代,说近了达利的画也不觉得那么超现实了。但此书最吸引人的是每一章开头的引用。打开第一章,“假做真时真亦假,无为有处有还无—人工阴道形成术(造穴)”;紧接着第二章,“云想衣裳花想容,会向瑶台月下逢一人工阴道形成术(腹膜法)”。后面的文字章章如此,例如“流水不腐,户枢不蠹—阴道斜隔”;“无意辟蹊径,天然去雕饰—小阴唇整形”;“天下大事分久必合,合久必分—分离粘连”。这些也就罢了,惊人之语还有在谈卵巢手术的时候,改了一句“成也卵巢,败也卵巢”。抒情的典范是:“神期待人在智慧中重新获得童年—卵巢囊肿剔除”,就这么把泰戈尔的《飞鸟集》扯进来了。作者也许引用太多了,力有不济,于是“外科从来没有小事情—某领导指示”、“各村都有各村的高招—电影《地道战》”这样的引用也纷纷出场了。据说这本书曾经在健康类报纸上连载过,虽然是极专业的内容,但是得到读者的一致好评,我暗自以为那些读者大都是冲着这些引用去的。

尽管引用有诉诸权威的嫌疑,往往导致逻辑错误,但是引用是最省力的开头方式,引用是上下文衔接最好的黏合剂,引用是辩论里最响的板砖,引用是抒情时最朦胧最找不着北的痒处。我看到一篇走.艳情凄美路数的小说,结尾处深情地引用了一句“一切的恶都来自人们无法尽情做爱(萨尔瓦多·达利)”。我看了就直倒牙,那句话《达利自传》里倒是有,可那是一群泥瓦匠喝多了点酒说的,和达利一点关系也没有。我前一阵看到一篇文章,开篇是引汤因比的《人类和大地母亲》,紧接着引用金庸的少数民族史研究,然后是普鲁斯特的《追忆似水年华》,看了半天才明白其实是个房地产软性广告,看得我真为作者读过的书可惜。

仔细想来,引用行为的本身是个令人玩味的事情。很多人相信一本书只有经过作者、读者和批评家才算完成自己的生命,但是他们忽视了还有引用者这一关。《北京乐与路》里就有个段子,盗版店店主说“这红与不红,不是自己说了算,我这人民商店有卖他翻版的,那叫红。我这人民商店没卖他翻版的,谁说红,也不叫红。”然后他英雄般指着店招说:“人民当家做主。”人文情怀到了这一步,就分明有些黑色幽默的意思了。

据说从前的埃塞俄比亚皇帝尼力克二世每次生病就吃几页《圣经》(这才是“直接引用”),他说吃下去病就好了。1913年12月,他中风严重,于是下令把整叠的《列王记》给他吃,结果吃完半章竟噎死了。把这个故事看成是当前文化病的一种隐喻倒是有些意思。

多媒体是个什么角色?

武嘟嘟

《关于爱情归宿的最新观念》首演结束后,一位观众对孟京辉说:“你让做多媒体的人玩了个痛快。”看过这出话剧的人都认为,舞台上的多媒体做得好极了,但跟这出戏太不配合,仿佛一个过于平淡的人戴了顶过于漂亮的帽子,把平淡的人衬得更无味。

吴文光曾和国外的一个剧团合作过,剧团要排《哈姆雷特》,吴文光就拿着他的小DV机器在中国拍了部短片《寻找哈姆雷特》,他见人就问人家你知道哈姆雷特吗?对方的回答千奇百怪,还有完全驴唇不对马嘴地跟他拉家常的。这个片子在幕间休息时放映,和古老的剧目形成参差关系。为了表现对等,吴文光也许可以考虑下次中国京剧团出演《苏三起解》时,到欧洲去问:“你知道苏三吗?”吴文光对舞台上多媒体使用独到之处与他是个老练的影像工作者有关,互动对他来说是个很重要的概念。

多媒体使用应该是为了延展舞台上其他表演的意义,或者营造氛围。比如,汪建伟在《屏风》彩排时,放了乌尔善制作的片子,一只蜥蜴迅速爬过白色投影屏幕,还有一段非常美的断片,是玻璃上两个人的身体不断呼应扭动,把周围摆的水果的汁都挤了出来。这些跟剧情没有直接联系,却使稍嫌简陋的舞台表演多了暧昧不明。

进念二十面体是香港一个非赢利慈善文化团体,它的因为原名是zuni lcosahedron,zuni是介于蓝绿之间的一种颜色,还是北美一个善做手工的部落的名字,lcosahedron是二十面体和传播力强的细菌的意思。zuni的音译和lcosahedron的意译构成了这个听起来非常古怪的名字,歌手黄耀明即是其成员之一。此次与孟京辉合作的是进念二十面体的胡恩威。从黄耀明的演唱会就可以看出,这个团体在视觉方面有一种华丽之美,跟黄耀明妖娆的气质非常配合。但在孟京辉的话剧里,却水土不服。

《关于爱情归宿的最新观念》中,多媒体使用有一种熟练之后的精致。当演员在舞台上念台词时,投影把演员说的话用极大的字体多次投射在砖墙上,一次比一次大,后一次重叠在前一次上,从视觉上造成满屋子回音,而且声音越来越大的感觉。但多媒体对舞台演出关系没有能最终建立起来,是《关于爱情归宿的最新观念》的失误。相反的一个例子是,张广天在他的史诗清唱剧《鲁迅先生》里也用过多媒体手段,却过于简陋,像简单的投影。

在舞台上使用多媒体已经不是时髦举动,观众的新鲜感也过去了。这就像一个美女,刚看到时觉得新鲜,但如果这位美女总是举止不当,很快就会让人厌弃。导演应该赶快给多媒体找个合适的角色才好。

酷时代之无厘头

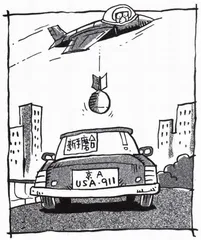

何冬梅图 谢峰

我与朋友以及她16岁的女儿在一个江西菜馆里觥筹交错,这个姑娘吃爽了擦擦嘴说好ha呀。我一向谦虚好学,敢问这个ha啥意思,小姑娘说就是happy的简称呗。席间她尽捡三高食物吃,说同学夸她是诺基亚8210的形象代言人,以薄为美以平著称。中文日太平公主,英文gentleman—ping(谐音真他妈平),昵称为A—cup。她妈妈是个疏于教育子女的酷时代中年妇女,比女儿还要兴奋地上了车,脱下高跟鞋光着脚丫子开始飙车。有一辆黄色吉利更疯狂,看了它的车号“911·USA”,我们立刻气馁决定不再较劲。那天正巧是沸沸扬扬的个性车牌停发的第一天,我觉得英明果断正确。要是美国佬看见了会怎么想,换成他们开着“CHN·918”,你试试,他们不瘪车也得瘪。就像本年度世界杯西班牙对韩国,咱们的播音员在球滚到韩国队门前就激动地说机会来了机会来了,而球一到西班牙门前,就极紧张地说危险危险。大家听着没什么感觉,但韩国人不乐意了。

那天报上还登了一辆车号为“SOS·168”的吉利被撞得不成样子的照片,稍微唯心主义一点就会觉得这车真有灵性。不管怎样这个性车牌停得真是时候,于公于私都是好事情。先说公,倘若有人打着“BTV·001”、“NEC·002”、“TCL·003”的牌号冒充该单位的商务车去搞诈骗活动,够让这些企业头痛吧;或者弄“IBM·004”、“KFC·005”,闹不好人家还告你侵权。如果是“MBA·006”、“FBI·007”、“NBA·008”之类,别人顶多以为你有这个情结。倘若有个人叫戴肃兵,又希望自己一路发,他一定会选“DSB·168”,或者他叫王保东,盼望自己发发发,他肯定会选“WBD·888”,再或者她叫陶敏娣,期望儿子能发财,她应该会选“TMD·128”。再假设有个酷似韩国人名字的宋恩喜,偏巧他不懂英文又不肯请教别人,还渴望自己顺顺顺,于是他就会来个“SEX·666”。至于“BMW·745”这样顶级车牌号挂在国产微型车的后屁屁上,肯请宝马的首代不要难过,总有一天这个车主会成为你忠实的客户。

我的预感一向很准,这个令人振奋的消息一见诸报端,我就觉着这事儿像小白兔的尾巴。一件事情如果酝酿不周的话,以中国人的智慧会招来无数意想不到事情的发生。不知道交管部门对已发出的问题车牌会采取什么样的措施,我有兴趣知道。