思想工作:鱼为什么有刺

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

每年高考前后,我国的亲子关系都会全面进入一种高度敏感状态。在这种状态下,对一幅与亲子关系有关的漫画的讨论,也很容易被导致无法意料的方向。

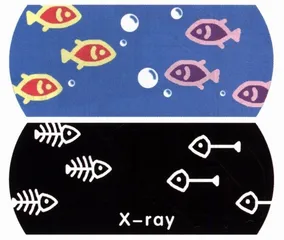

这幅近来在媒体上经常被讨论的漫画题为《谁来吃鱼刺》:饭桌上,妈妈,一个孩子,一盘鱼。妈妈说“我不喜欢吃鱼肉,只啃鱼刺就行了。”接下来的画面是:饭桌上,长大了的孩子,老了的妈妈,孩子说“妈妈你喜欢啃鱼刺,就把鱼刺给你吧。”

一般认为,这是中国家长溺爱儿女然后自食其果的不无辛酸的生动写照。社会造就了一代“独生子小皇帝”,父母把所有的爱都放在一个孩子身上,孩子认为自己得到的一切都是天经地义的,结果只会爱自己、不会爱他人,不懂珍惜、体谅和承担责任,更不思回报父母的养育之恩。至于那些“哈佛女孩”或“家有小鬼子”的中国家长们就更是有满腔的话儿要说了,很显然,如果把上述情境放在中西亲子文化及儿童教育的层面上来做横向比较,无疑更能凸显出其间的冲突和张力。

既然提到了美国,那么我便就着美国来说点事儿。首先,即使老美的孩子随便生,我认为“鱼刺报应”也并不能完全归咎于中国的独生子女现象。虽说是物以稀为贵,然而美国妇女的孕期也不比中国妇女的短,孩子都是自己身上掉下来的肉,舔犊之情,人兽皆有。至于怎么个“舔”法以及对于溺爱的衡量标准,这里面涉及的问题太多太多。既然那幅漫画以鱼刺为关键词,还不如以刺论刺,或许更能说明问题——因为美国人日常所食的大部分鱼类通常都没有刺,没有鱼刺,也就不存在谁吃的问题了。至少,美国人要是也想就他们的亲子关系表达一点意见,这种主题的漫画想必是画不出来的。

中国的吃鱼史源远流长,《说文解字》里所提到的鱼已有七十多种。在中国历史上,鱼不仅曾经是一种可以与熊掌相比的贵重之物,就连筷子的诞生和推广,据说也跟吃鱼有关,因为(与刀叉相比)筷子更易挑食细腻的鱼肉,同时也更加便于从细腻的鱼肉中挑剔出更加细腻的鱼刺。中国人不仅爱吃鱼,善吃鱼,尤喜食多刺之鱼。事实上,凡是被中国人认为是好吃的鱼,几乎都是多刺的。因为多刺的鱼肉质总是格外地细嫩。在我们看来,老外爱吃的鳕鱼、鲔鱼、旗鱼以及箬鳎鱼或鲑鱼之类皆属于“粗鱼”,无刺或者少刺乃是构成其“粗”的一个重要原因。的确,在鱼刺问题上,老外的看法恰好相反,与其说是厌恶,不如说是惧怕,彼等咸信,一条少刺或者无刺之鱼,才是真正好吃、脱离了低级趣味并且有益于人民的鱼。这种观念在事事讲求实效的美国人那里已经被弘扬到极致。“鱼有没有刺?”问一个20岁以下的小老美,得到的回答一定是“No”。20岁以上的或许会负责任地说,鱼在成为食物之前应该还是有刺的。

好不好吃暂且不论,美国人对于鱼刺的处理方式,除了有可能使他们看不懂前面提到的漫画这外,也自有其种种好处。别的不说,为鱼刺所伤的意外事件以及纳税人为此付出的医疗费用便大为减少。不过这也恰好是一个正在计划赴美并且打算在中国超市买菜的中国人所应留意的重要事项:该国医生通常都不具备处理“鱼刺伤”的基本技能。

今年“六一”儿童节,南京某中学一名初一学生致电当地媒体,说他的一个同学在大便后发现没有手纸时,竟用4张100元人民币擦屁股。这件事情除了像江苏的少儿教育专家所说“反映出某些富家子弟扭曲了的金钱观”之外,其实在某种程度上可以作为“谁来吃鱼刺”的参照:一个中学生用4张100元美钞擦屁股或类似事件之报道至今尚未见之于美国的媒体,既非美国的厕所免费供应卫生纸,亦不见得是美元的面值比人民币高,我认为主要原因乃美国的金融制度以及美国人的理财观念一般不会给一个中学生随身携带这么多现钞的机会。同样道理,美国的那种“校园枪击事件”好像从来也没有在中国的校园发生过(“文革”或历史上类似的特殊期间除外),也并不能成为中国的校园治安优于美国之证据和理由,这显然还是由于平民持有枪械在中国属于严重违法行为所致。

上述说法虽然强词夺理,不过我的用意无非是想表明:现象的不同取决于本质上的“有、无”。鱼有没有刺以及中学生口袋里有没有百元大钞都只是比喻,“报恩”才是问题的实质。其实鲁迅对这种事情早就看得穿:“所以食欲是保存自己,保存现在生命的事;性欲是保存后裔,保存永久生命的事。饮食并非罪恶,并非不净;性交也就并非罪恶,并非不净。饮食的结果,养活了自己,对于自己没有恩;性交的结果,生出子女,对于子女当然也算不了恩。前前后后,都向生命的长途走去,仅有先后的不同,分不出谁受谁的恩典。”(《我们现在怎样做父亲》)

除了无私的爱,亲子间没有什么恩,鱼肉里也可以没有什么刺。本来无一物,何处惹尘埃。