农民刘兴山:太阳能别墅的设计者

作者:丘濂(文 / 丘濂)

( 经过刘兴山改良的火炕能保证直到天亮屋子里都是暖洋洋的 )

成为试验品的房子

到达老刘家时已经入夜。看不出来他家房子的外貌,昏黄的灯光下,只知道房子形状狭长,包括前后两间。从外屋厨房走进里屋卧室,要经过一小段上坡,里屋在地势更高处。卧室里占据几乎全部空间的是一铺火炕,炕头的位置摆着一床簇新的棉布花被。一只肥硕的猫眯着眼睛,蹲在花被上。“脱鞋,上炕,早点休息吧。”老刘说。整个晚上,炕都是暖洋洋的,一直到天亮。

后来才知道,这个火炕是老刘引以为傲的发明之一,整个房子之所以建在一个斜坡上,也是根据火炕和炉灶之间的关系设计的。“我父亲是村里专门给人搭炕的,每年4月,家家的炕都要重搭。一是因为过去的炕是土坯的,一年就会开裂,二是炕土里有柴草燃烧后产生的钾和氮,是上好的肥料。把整个炕扒掉,能有两立方米土,产生500公斤的肥料,正好春耕时施两亩地,产量能够翻倍。”老刘说。他观察父亲搭炕许多年,直到1975年21岁的时候,村里人才认可他来独立搭炕。“有个现象父亲解释不了,就是待得好好的,炕面砖会突然‘嘭’地立起来,把炕上的东西掀到地上去,这叫做‘打呛’。我看了本书,知道这冒出来的气体是一氧化碳,解决办法是往和火炕相连的锅灶里少添勤添柴草。我指导村民们怎么合理烧柴,自然他们信任我来搭炕灶。”

火炕不“打呛”,却还有别的问题。“冬天最冷时接近零下20摄氏度,临睡前把炕烧热,后半夜却冻得不得了,要爬起来重烧。‘倒烟’的现象也很严重,你看许多人家的灶台都是黑色的,那是常年烟熏火燎的结果。”老刘说,他从1984年起住在自己建的一溜儿三间砖石结构的平房里,有120平方米。他开始在那里反复研究炕灶,发现一定要打破传统“7层锅台8层炕”的规律,即炕只比锅灶高出几厘米。“保暖好的炕一定要比炉灶高得多,之间有一条倾斜的烟道连接,让烟气里的一氧化碳和其他可燃性气体进入烟道里二次燃烧。不能像以前那样,烟气通过孔洞就在炕下四散开来。可是,炕太高人就上不去,怎么办呢?唯一的办法就是让有炕的屋子位于一个地势较高的地方。”1996年农村第二次土地分配,老刘看中了这片荒坡可以实践他的想法。他将平房所在的1.8亩耕地退回给村里,在半坡建了这座30平方米的房子。里屋比外屋的地平面高70厘米,所以要经历一个小上坡。“这样烟道有15度的倾斜,炕灶就好烧多了。”老刘说,他只烧一捆玉米秸来做饭,热量就能持续整个晚上,达到过去烧三捆的效果。

新型炕灶只是整个试验的一部分。老刘的地盘在山坡上显得怪异,是因为房子旁边又连接了一个200平方米阶梯状的双层温室大棚。大棚下层是农作物栽培和一个灶台,上层包括农作物栽培、养猪、厕所、洗澡间、燃池以及沼气池。燃池是一个位于地面之下的燃烧空间,植物的根、茎、叶在这里燃烧并处于厌氧阴燃状态。散放出的热量不仅让猪圈里的猪相当于生长在火炕上,还保证了沼气池的发酵温度和洗澡间冬季的温度。而猪和农作物在同一空间,又可以交换彼此需要的氧气和二氧化碳。猪圈与厕所中的粪便顺着管道流入沼气池,在沼气池里被分解为沼气、沼液和沼渣,它们都可以利用自然落差进入下一层。沼液、沼渣可为农作物施肥,灶台上的炉具使用沼气做燃料,放出的二氧化碳继续被一层农作物吸收。

( 刘兴山2005年为表弟设计的太阳能房屋 )

( 刘兴山2005年为表弟设计的太阳能房屋 )

老刘的智慧与代价

清晨起床,站在老刘家的山坡上放眼整个村子,才知道他家的房子几乎是村里最破的。村里以长方形规整的人字房为主,少数还是贴瓷砖的二层小楼。“现在有谁家还住‘火车头’形状的房子?”一位村民说。和老刘的妻子郭翠华一起翻看“太阳能乡村别墅竣工庆典”的照片,老刘站在一栋别墅面前诚恳地笑着。郭翠华对本刊记者说:“老刘给别人建的别墅,宽敞、亮堂还特别暖和,让我羡慕得牙根直痒痒。”

( 老刘在他设计的双层温室大棚前 )

( 老刘在他设计的双层温室大棚前 )

设计太阳能乡村别墅的想法,出自老刘想解决东北农村取暖问题的愿望,其结构正是基于对炕灶关系的考虑。1996年,老刘在建自己的“火车头”时,还没有想好怎样处理炕灶之间的角度,只能利用地势起伏,来实现炕比灶高出的距离。1998年,他去阜新市附近的一个村里给一个前来投资的企业家铺家门前的道砖,同时他朋友带的一个施工队来给企业家新盖别墅。“那是我第一次见到别墅的图纸,觉得‘不过就是这样啊’,二层楼,有叫‘客厅’、‘书房’、‘卫生间’、‘卧室’等等各种功能的屋子。以前看报纸上介绍,说‘美国资本家平常在城里工作,周末回乡村别墅,呼吸新鲜空气’,对别墅里面什么样根本不知道。”后来老刘在运输楼板的过程中,路过沈阳郊区的别墅区,又软磨硬泡地央求保安让他进去观察。在看了许多别墅后,他干脆将炕灶之间的角度调大到45度,厨房与卧室之间地平面距离扩大为1.2米,形成两层的格局,一栋别墅的模型也就诞生。走进他所设计的别墅,一进门中间是楼梯,直通楼上的客厅。一层左右两边都有厨房,厨房里锅灶烟道连接的就是楼上左右卧室的两张大炕。为了保证屋内温度,老刘还在卧室下加入了燃池,窗户之间也嵌入了刷有黑色吸光粉的太阳能集热墙。

郭翠华告诉本刊记者,她嫁给老刘,图的是老刘有文化、手巧,却没有想到之后老刘就因为太有文化,把钱都用在了科技创造上,搞得家里明明有个会造别墅的人,还依然蜗居在这间蹩脚的小屋里。“和我同辈的村里人只有两个人是高中毕业,我是其中之一。不是大家不愿意读书,而是交不起2.5元一学期的学费。我看见家里人编炕席,就在心里默默地学,结果一个月能编出3张,卖1块钱1张,我还能剩5毛钱。”老刘说。1972年老刘高中毕业,也是由于文化程度高又会搭炕,他被选为农村的农业技术员,很受当时镇上农科站站长王友彬的喜爱。“农科站在广播室的隔壁,每次站里来了新的农业书籍,他就通过广播室的大喇叭叫道:‘小刘子,来拿书!’然后我蹬上自行车就赶去10公里以外的农科站取书。”他说。

( 秸秆是当地农民最重要的取暖燃料,然而旧式炉灶并不能令其充分燃烧 )

( 秸秆是当地农民最重要的取暖燃料,然而旧式炉灶并不能令其充分燃烧 )

老刘说,也是在看书读报中,他得知了辽宁赶王镇有蔬菜大棚,冬天还能产韭菜,收益很高,于是他就模仿。“1985年春节前,第三茬韭菜收获。整个阜新地区,那时候都长不出韭菜了,我能卖到8块多钱1斤。45斤韭菜全部卖光,我给家里换了一台黑白电视机。”老刘说。不过,好景没多长。“当时镇上从辽南地区引来了沼气技术,在邻村发展了10多个,可由于冬天气温实在低,沼气池到不了发酵的温度,全部都废弃了。我就想到了在温室里建立沼气池。”他将32米长、6米宽的大棚毁了1/3来建沼气池,结果是“产气,但太少了,根本不够用,韭菜地也毁了”。同时在那个时期,老刘看见农业杂志上说种盆栽葡萄能挣钱,就买了300盆放在韭菜之间的田埂上。“但种植这种观赏性葡萄的做法太超前,在阜新根本找不到买家。300盆葡萄只卖出去了28盆。”损失的韭菜加上没卖出去的葡萄,老刘一共赔进去2000元,“那就相当于现在的2万元,从此家里经济就一蹶不振”。

其实,即使在1996年以后,老刘在新建的“火车头”旁边继续搞双层温室大棚种植,扣去成本也并不挣钱。200平方米的温室,种韭菜的面积是120平方米。“按照韭菜1平方米一年产10斤,2元1斤的价格,1平方米韭菜能卖20元,这里面还要除去塑料布、绳子、草席的成本,1平方米也就挣13块钱左右。这1000多块钱的收入又算什么呢?”老刘最看重的是大棚里体现的循环农业的概念,“现在肯定没有经济效益,但将来政府来推广就好了,不耗一斤煤,不用一度电,完全没有碳排放,为什么不推广?”

( 刘兴山的母亲带着小孙女在自家地里捡剩下的花生 )

( 刘兴山的母亲带着小孙女在自家地里捡剩下的花生 )

现在的事实是,老刘的太阳能别墅已经推广了30家,却没有一家采用他设计的温室大棚。一位前来买韭菜的农民告诉本刊记者,即使知道冬天很少人家有韭菜,能拿来卖钱,也不会花时间去种。“这里人均土地都在8亩左右,秋收就能把人忙坏了,冬天都想休息。何况大棚种植的面积不会太大,没有车下到村子里专门收这些作物,送到城里运费又不值当。种完之后,也就在村子里来卖,意思不大。”

推广之路

( 虽居陋室,却也不乏情趣。图为刘兴山的妻子郭翠华和陪伴她的猫咪 )

( 虽居陋室,却也不乏情趣。图为刘兴山的妻子郭翠华和陪伴她的猫咪 )

从2004到2006年,老刘一共给7户人家设计过太阳能别墅。“都是个人来找我的,知道我发明了这种别墅,懂得怎样设计。”2006年发生了两件事,一是老刘在一位专家的指导下,将太阳能温室与别墅的组合申报了国家专利,二是有一位《阜新晚报》的记者来村里采访别的事情,正碰上老刘,老刘带她参观了自己设计建造的第一间别墅,由此产生了一篇头版报道——《神奇的多功能“乡村别墅”》。“报道出来以后,2007年来找我的人特别多,一天曾经接待过60个,基本都不是本地人,所以我都推掉了。我那时还在石板厂当技术员,忙不过来。”老刘说。

2007年他唯一答应下来的工程在公官村,公官村的书记看到报道后,通过市农委能源办找到了老刘,请他给村里的5户人家建房,这属于社会主义新农村建设的一个项目。新房落成后,由市科协出面,组织了一次展示会。“开展示会的时候,我特别高兴,觉得有政府的人在座,意味着马上就能将它推广了。结果几天后,科技局一位领导来视察,有两句话让我的心一下就冷了。他说,这样的房子看一下,他也会仿来做,言外之意,否定我的科技含金量。另外就是,燃池是好,可是阴燃释放出的一氧化碳,会不会因为燃池密封效果不好而产生泄漏?”

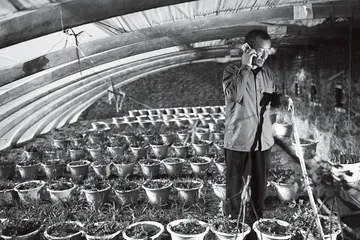

( 老刘搞双层温室大棚种植,刨去成本后并不挣钱 )

( 老刘搞双层温室大棚种植,刨去成本后并不挣钱 )

老刘的发明究竟价值怎样?阜新市合达专利事务所的邢所长向本刊解释,老刘所获的专利是“实用新型专利”,只要满足新颖性、实用性、创造性三个特性的产品均可以申请。“‘实用新型’不像‘发明型’专利那样严格,它是指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案,强调的是要实用性。比如刘兴山的发明里,沼气池、燃池、温室、太阳能集热墙等要素都是前人发明的,他将它们组合在一起使用,就有可能形成一个更舒适的系统。”因此要考查老刘发明的价值,须得询问住户感受。本刊记者走访公官村5家别墅的住户,发现他们谈及最多的还是室内温度的提升,“燃池里放的全是田间的废料,把东西填进去,两三个月不用管,室内温度就能一直在20摄氏度以上”。

然而一氧化碳的泄漏却确实是发明推广的障碍。阜新市科技局的副局长陈宝权告诉本刊记者,如果要寻求政府方面来支持推广,无论是否可能,都要由发明人出资,让政府邀请专家为该项目来做论证,再由政府出具一个论证结果。这恰是老刘凭借个人能力无法完成的。那位科技局的领导提完意见,阜新市科协曾经请阜新市矿务局检测中心的工作人员利用矿井下探测一氧化碳的设备检查住宅内部的一氧化碳含量。当时参与测试的矿务局科协主席向本刊记者回忆:“我们将一间太阳能别墅全封闭,在内部选取6个点。最后测出的数据参照《煤炭安全生产规程》中有害气体的允许浓度,都在范围之内。井下生产要比日常室内的要求更苛刻。”这次检测,因为并未通过政府部门,只是科协去普及这种太阳能别墅概念的一个依据,“起码我们要证明这对人体无害,才能进行科普活动”,或者为老刘继续改进住房提供信心支持。

最近老刘迎来的新机会是与大连理工大学共同进行的一个项目,项目的考察对象就是老刘发明的太阳能别墅,以及别墅与温室大棚共同构成的生态家园。项目组成员刘鸣老师告诉本刊记者:“老刘设计房子完全是基于自己的生活经验,各项指标都没有经过仪器检测。这个项目的目的是对燃池、炉灶、建筑维护结构、室内空气质量等方面进行实测,再根据数据改善提升产品性能。最后我们会把考察结果提交给政府科技部门,由他们出具鉴定报告。经过鉴定的产品就可以作为政府推广或是企业进行产业化的基础,到时只需为产品寻找项目或市场。”

老刘显然是被政府突然的难为惹怒了。他对本刊记者说,他有个秘方,别人再研究模仿他的项目也学不来。他可以展示给别人住房里的所有原理,这个秘方除外——“就是燃池顶板上覆盖的30厘米黄土。里面实际掺杂了黄土还有其他几种物质,各有比例。有了它,一氧化碳绝对不泄漏了。”■ 设计者别墅太阳能农民