贡山泥石流:灾难片的现实版本

作者:杨璐(文 / 杨璐)

( 临时停车场的18辆大货车被泥石流冲出去四五十米,睡在驾驶室里的司机和家属只有一人生还,这里既是汽车的墓场也是搜寻遗体的重要地标 )

泥石流来了

虽然刚发工资,广西人车政四并没有跟着朋友李新这些年轻人一起外出喝酒,他晚上还要值班,在山谷里的作业区调度挖机。8月18日凌晨1点30分左右,一段工作结束后,车政四说他松了一口气到矿洞外的东月各河边洗手。“我听到大石头和水轰轰响的声音,一阵风吹过把我头上的安全帽往后吹了一两米掉在地上。再一抬头,没看见水也没看见泥石流,只有一块木头像箭一样顺着河流的方向在空中飞。”车政四告诉本刊记者,他本能地顺着河岸往下跑,当时一边跑一边沿路喊“涨大水了,涨大水了”,然后给厂里的主任打电话,“我吓得浑身发抖,跑进了一个矿洞就再也没出来”。

东月各河河谷里的惊心动魄却没有瞬间打破下游怒江东岸深夜的宁静,当时工人们和附近的居民都在睡梦中。玉金铁矿的场长陈昌海手机显示,接到“可能要涨洪水”的电话是在1点33分,他说:“我马上起来穿衣服,准备组织启动防洪预案。还没穿好衣服,矿山的电闸就断了。”这时候还没有人意识到即将要发生什么。“供电公司给我打电话问我是不是跳闸了。我来不及解释,边说要出事情了,边往外跑,刚跑到门口,第一拨泥石流就冲了下来。”陈昌海说。

陈昌海跑到门口的时候,工人们也都被惊醒了,动作敏捷的人跑到了公路上的安全地带,可是这些人尚惊魂未定,就看到了泥石流里最悲惨的一幕。矿场靠近怒江的地方是临时停车场,16辆货车排成两排等在里面准备装货,每辆车上都睡着两名货车司机,通常是夫妻或父子。泥石流来临时,货车的发动机轰轰作响,有两辆车已经马上开上公路,却被泥石流冲了下去。其他成排的货车,“先是车头一点点往下沉,车尾一点一点往上翘,尾灯都还亮着。然后,又过来一拨泥石流,就什么都看不见、什么都听不见了”。

唯一幸存的司机是37岁的大理人杨国明,他躺在距离泥石流现场3小时车程的福贡县人民医院里,腿有一点骨折,腰上不知被什么撞出了一个洞,被救起时候里面全是泥沙。一个月前他刚分期付款购买了这辆价值38万元的货车,做了十几年货车司机终于有了自己的车。“如果节省一点花,每个月能够还8000块钱贷款的。”他说。他经常跑长途,这一次是为了能够赶回去给过世的奶奶烧纸,才选择了贡山县这个快去快回的路线。他向本刊记者回忆,“我听见其他司机喊泥石流来了,就赶紧把媳妇叫醒,我们离开驾驶室,逃到了旁边的挡墙上”。与公路上人们的想象不同,司机们生命的最后时刻并没有坚持在驾驶室里发动汽车。“当时无路可逃了,前面是厂房,出去要绕一条小路,后面是怒江,南面是玉米地,天黑什么都看不见,也不知道泥石流从哪里来。虽然发动了汽车,也只好人先逃出来。”杨国明说他站在挡墙上的时候,还有十几个司机也站在上面。杨国明向本刊记者回忆,第一次泥石流冲来时候,像货车这样的庞然大物被冲出了十几米,妻子很心疼,对他说“车子冲走掉了”。他安慰妻子:“人在就行了,车子就算了,人都不知道能不能维持住。”话音还未落,第二拨泥石流就冲下来,连车带人都被冲到了江边的挡墙附近。“我从泥里爬出来,爬到了一辆货车的顶上,看见比我低一点的货车上还站着两个司机,我们都在大喊大叫,叫亲人的名字,可是没人答应。也就隔了两三分钟,又来了第三拨泥石流,那两个人就不见了。”

( 东月各河谷冲下的泥石流将厂房民房和玉米地全部掩埋,现场变成一块宽阔的河滩地 )

( 东月各河谷冲下的泥石流将厂房民房和玉米地全部掩埋,现场变成一块宽阔的河滩地 )

杨国明说他等了一会儿,见没有新的泥石流下来,才决定往外爬。“我想到家里还有两个孩子,一定要赌一把。头上被打破了,往下流血,我擦一擦,往前爬一爬。”他顺着公路上的车灯,在泥浆里寻找相对坚固的石头,“抓一个石头爬一步,再往前摸再爬一步,到差不多距离公路边十几米的时候,被人发现救了上来”。杨国明摸黑爬过的路线目测大约有二三百米,本刊记者顺着这条路线走到货车残骸集中处,那是河滩上能够挖掘到尸体的地方,虽然搜救人员为了便于行走早已垫上了木板,可是下面是软泥,木板又极湿滑,走起来深一脚浅一脚站不稳,看似泥浆,里面却混杂着碎石,进到鞋里扎得脚生疼,因此觉得这条路格外长,难以想象重伤的杨国明当晚是怎样从泥里一步步爬出来的。

18岁的梁金强也从工棚逃到了一堵挡墙上,他告诉本刊记者,第一次泥石流后,货车被冲到了他旁边。“货车比挡墙高一些,我就爬到了车顶上。”第二次泥石流来时,他随着货车又被冲出了四五十米。“我记得很清楚,自己在泥里转了两个圈。”梁金强说,他没有继续向玉米地方向逃命,结果第三次泥石流直接把他冲进了怒江。“我在江里摸到了一个人,可是他已经死了,我很害怕,抱住了一块木头。”梁金强说他抱着木头被奔腾的怒江水往下游冲,不知被冲下去多远,才终于拼命游上了岸。“我就在岸边睡着了,等我醒来时候,听见公路上有救护车叫,我等了一会儿没人来救我,就自己往公路上爬。”梁金强说,从河岸边到公路是陡峭的小悬崖,他休息了四五次才爬到了公路边。“我坐在地上再也起不来了,看到救护车只有力气举起手。”大难不死的梁金强身上只剩下了球衣,救护车上的人脱下自己的衬衫给他盖上然后抬上了车。

( 村民们在山坡上为遇难者于小花举行葬礼 )

( 村民们在山坡上为遇难者于小花举行葬礼 )

从县城和朋友喝酒回来的李新在对岸看到了泥石流的全过程。他说:“泥石流从山上不是冲下来的,是轰下来的,到了怒江里石头没有沉下去,而是像打水漂一样漂到了对岸。”更让他害怕的是,泥石流流经的石桥边就是他奶奶家。“我一开始还能看到三四个手电筒在晃,他们一定是要逃命,可是又一次泥石流下来后,就一片黑暗了。”李新告诉本刊记者,大泥石流冲下来3次,整晚断断续续总共14次,与他奶奶一同居住的8位亲戚全部在泥石流中遇难。

无奈的救援

( 房屋被毁的村民被集中安置在村里的简易房里 )

( 房屋被毁的村民被集中安置在村里的简易房里 )

沿着怒江大峡谷而建的东月各村被月各河分为南北两部分,从县城方向到达的救援队伍被隔在了月各河的北岸。“当时桥断了,泥石流还没有停,周围一片漆黑,只能听见江水轰轰作响。”县公安局长侯新荣告诉本刊记者。过不了河就到达不了被泥石流掩埋的铁矿场,而北岸的情势也不乐观,“我用手电筒照了一下怒江,泥石流堵住了河面,河水正在上涨,如果形成堰塞湖,岸上的200多户村民和下游的居民就危险了。”侯新荣说他组织一队人,立即把村民们转移到安全的山里,并通过时断时续的信号通知下游,沿岸民房要注意防止溃堤洪水。

天亮前,南岸泥石流的救援主要依靠自救和乡政府、边防派出所。普拉底乡书记和晓宝告诉本刊记者,他赶到现场的时候,“有些人还没搞清楚发生了什么,站在公路上抽烟、吹牛,受到惊吓的人情绪不稳定,在公路上跑来跑去,还有村民想返回已经被泥石流冲毁的家里抢救钱物,现场乱作一团”。和晓宝说他让人在现场拉起了警戒线,边防派出所的江义斌、邓世能挨家敲门一遍确认屋里已经没人,因为随时有可能发生堰塞湖引起的洪水,他们把公路上不知如何是好的村民们转移到了山上去。公路上的救援者则迅速理清了泥石流灾害的概况。陈昌海迅速在稿纸上画了一幅工厂从山谷的作业区到河滩上厂房的简图,通过这张地形图,和晓宝确定了7个主要搜救点:采矿点、运输队、仓库、住宿区、选矿点、办公室、扩建工程施工队。除了能确定的石拱桥边李新的奶奶家一家8口全部遇难外,当时7个搜救点的具体人数和生死情况都不清楚。“天亮前我们的搜救重点在河滩上,因为十几辆货车被埋是一个很大的目标,车上的人员比较集中。”但是,他们很快发现,下到河滩搜救也是不可能完成的任务。陈昌海告诉本刊记者,当时他们用电筒照了一下河滩,只看到一片平地,根本无法辨别是水还是泥,只好扔下去一块石头试验,能做的只能是向河滩上照灯光和呼喊。陈昌海回忆,天亮前,只从泥里救出了自己爬到公路边的杨国明一人。

( 货车司机杨国明从泥浆里爬出来,成为货车司机中唯一的幸存者 )

( 货车司机杨国明从泥浆里爬出来,成为货车司机中唯一的幸存者 )

早上7点左右,天亮了,大家眼前是一片平坦、泥泞的河滩,前一晚的铁矿场、民房、玉米地消失得无影无踪。“这样,河滩上的搜救点不太可能有幸存者了,我们就转向山谷里搜寻。”和晓宝把搜救人员分成三组。第一组选了9名有救灾经验的民兵同边防派出所的6人一起沿河谷公路向上游勘查情况、抢救幸存者。“这9个人的名字我都记了下来,有名有姓,因为这是最危险的一组,万一出事我也知道都是谁。”第二组的5个人跟在第一组后面,把房子的木板拆下来沿着河谷往上铺便道,以便伤员能运下来、医疗队可以上去。第三组5个人沿着怒江往下游搜寻冲到江水里的幸存者。

和晓宝说,泥石流过后的河谷面目全非,拉矿石的公路已经成了几米深的深沟,填满了泥浆,河水还在不停地往下流,又大又急。搜救队从北岸往上艰难前进,最开始还可以走边上的便道,越往上走基本就只能贴着悬崖壁爬行了。大约走了1公里,到达最近的一处工棚。“工棚只剩下几根柱子,没有发现幸存者。再往上大约100米,找到了一个腿部受伤的矿工,我给他简单包扎一下,背了下来。”邓世能告诉本刊记者。这时候,前晚隔在南岸的救援队伍绕道赶了过来,武装部和警察也组织了80人的队伍进河谷搜救。可是从工棚再往上走,江义斌、邓世能这些边防派出所里训练有素的战士也爬不上去了,继续向前搜救的是当地经验最丰富的爬山好手。参与救援的汉春华告诉本刊记者,贴着河谷悬崖往上走不通,他们一队人绕道上到山顶,从上面爬悬崖下到山腰,铁矿场的作业点在河谷北面,河谷的水很大他们走不过去,只好在绳子上拴了石头掷到对面,矿工们再像过溜索一样过来。汉春华这队人一共救出了8名矿工,全部把他们带回安全地带时已经是19点以后了,来回用了10个小时。

( 救援官兵和村民在泥泞的河滩地上竭力寻找遇难者遗体 )

( 救援官兵和村民在泥泞的河滩地上竭力寻找遇难者遗体 )

生者的慰藉与死者的尊严

我们赶到现场的时候,平静的峡谷小村几乎成了野战营地,公路西侧的高地上搭着蓝色的救灾帐篷,失踪者的家属们从各地赶来,住在里面。东侧的玉米地已经砍出了两个篮球场大的空地,用红蓝白条的编织布搭成了简易棚,停放着已经找到的4具遗体,3男1女,都盖着白布单,上面编了号。停尸棚旁边几个村民守在那里,空气中弥漫着刺鼻的烟熏味,为了掩盖尸臭,从泥里捞出的被子、柴火、树叶等等什么都拿来烧几堆。虽然黄金救援期是72小时,可是8月18日晚上,搜救队伍从山谷里带回躲在山洞或者悬崖上的矿工后,所有人心里明白再找到幸存者的希望已经很渺茫了,搜救工作从救援生者转向搜寻死者。面对无力对抗的大自然,家属们的悲伤情绪迅速被迫切找到亲人的遗体而取代。“活要见人,死要见尸”,这是亲属们最后能为死者所做的事情。在随后的几日里,东月各村最主要的话题就是找到了几具遗体、有没有认出来是谁。

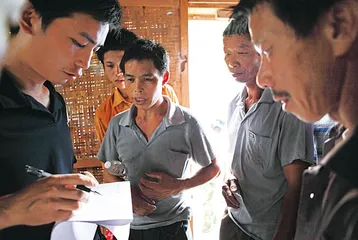

( 铁矿场的工作人员在核实失踪工人 )

( 铁矿场的工作人员在核实失踪工人 )

李新家正对着停尸场,他的姑父周顺均是四川攀枝花人,遇难的8人分别是周顺均夫妇和女儿、周顺均的父母、姐夫及岳母和周顺均妻子怒寸英的侄女。春节前,周顺均的父母卖掉攀枝花的房子和土地,迁到云南与儿子同住,两个月前周顺均的姐夫也从四川投奔而来,帮忙开车拉货。泥石流的新闻在电视上一播,姐姐周顺芳就知道全家都出事了。“我来过几次,对地形很熟悉,他们的房子就在石拱桥边上,石拱桥没了,房子肯定也没了。”周顺芳告诉本刊记者,她看过电视就从攀枝花包了一辆面包车,带着四川的家属赶来,一路上轮流拨打亲人的6个手机。“我想都不敢想,一想就没有希望了,只能不停地打电话。他们的手机都没坏,一直通着,直到今天,全部都被打没电了。”因为语言不通,周顺芳很多时候坐在正对着门口的板凳上,从河滩现场挖出的遗体都会经过这个门口送到停尸棚。已经发现的4具遗体中有一具是她父亲的。本刊记者赶到当天,新挖出的一具遗体是家族讨论的焦点,他们比量着周顺芳的体貌特征,以确认是不是弟弟。她的云南亲戚则成了村里最积极的遗体打捞者,李新的继父怒文学和爷爷自己包车带着人到下游江水回缓的地方打捞,一天下来却没有什么收获。下游的村民们觉得他们很不容易,让他们回村,如果有情况会通知他们。在此后的两天里,本刊记者无数次看到怒文学往返于河滩现场和往下游去的路上,要么行色匆匆,要么就是不停地打电话联系。

第一个葬礼是为18岁的傈僳族姑娘于小花举行的,她就是东月各村人,在铁矿场里上班。8月20日下午,男性亲属们抬着她从停尸棚里出来,后面跟着亲属和村民的长队,我们跟在最后面。可是刚一过东月各河,这队人全都不见了。经过打听才知道,于小花的墓地在树林茂密的自家山坡上。顺着梯子爬上山坡,几十人都已经在那里等待与于小花做最后的告别,村里50岁以上的人才准备寿木,小花年纪小,棺材是现从外面买的,坡地已经用被精心打磨的石块砌成了长方形的平地,这里是于小花安息的地方。村里辈分高的妇女站在最前面用被单挡住其他人视线,于小花的母亲把覆盖在她身上的白布单拿掉给她换新衣服。整个过程并不顺利——给她准备的衣服已经不适合她现在的体形,这是最悲痛的时刻,整个山坡上都是哭声。与于小花年纪相仿的伙伴们刚才还在安置点给我们讲述她们逃生的经过,这时已经是泪流满面。亲人们端上了于小花今生最后一顿饭——米饭、米酒和水,然后所有人都背朝着于小花的方向蹲在了山坡上,代表生者与死者即将去往不同的道路。傈僳族的祭司诵念着引导灵魂寻找已逝亲人的诵词,大约40分钟后,葬礼结束,众人散去,留下于小花长眠于此。

躺在病床上的杨国明最关心的事情也是妻子的遗体何时能找到,他给我们画了一张地形图,推测所有被泥石流冲下去的司机和亲属应该在货车残骸周围50米内,“因为那里有一堵挡墙,可能截住了车和人”。河滩现场的挖掘也确实是围绕着货车残骸为地标展开的,但是,东月各村每天都在下雨,雨量稍大河滩就变软、泥泞,大型机械不得施展,挖掘随着降雨时有中断。往下游江里打捞也是一个重点。8月22日,我们离开贡山县去州府六库,在六七个小时的路途上看到,每个乡都有三四个搜寻观测点,搜寻者昼夜不停地守在那里。

峡谷里的生活

8月20日,专家公布了此次泥石流灾害的成因:滑坡阻断溪沟后溃决形成。云南省地质环境监测院王宇院长向本刊记者解释,从无人驾驶飞机拍摄回来的照片上看,铁矿作业区上方V字形山谷的坡面有两个滑坡,滑坡堵在沟谷里形成一个坝,水涨到一定程度后,冲开了这个天然的坝,水夹杂着石块带着巨大的能量冲了下来形成泥石流。不到一个月前,7月26日,在此次泥石流现场10公里左右的咪谷河河谷也发生了泥石流,当时参加救援的邓世能告诉本刊记者,他爬了4个半小时的山才到达失踪人员的现场。

犹如仙境的怒江大峡谷山高谷深、矿产丰富,同时也多是岩石破碎的风化层。除了带来巨大损失的泥石流灾害,公路都是出名的危险,不但弯多,很多地方路窄得两辆车都错不开,而且飞石、山体滑坡、小型泥石流时有发生。除了地形因素,凶险之处还在于天气莫测,王宇告诉本刊记者,这样的山高谷深地区,人类活动的谷底干热空气上升,降雨就落在了人迹罕至的高山地区,谷底和山顶相差2000米,降雨量可以差两倍。在河谷地带行走生活的人们虽然看到的是晴天,却不知道高山上已经是倾盆大雨了,水从山谷流下造成地质灾害,生活在晴天里的人们却无法提前觉察。

这里的人们要面临的是大自然与自己生活的博弈。普拉底乡书记和晓宝与我们聊天,看着远处泥石流冲积的河滩说:“我们这里是七沟八梁一面坡,一次一次的冲积,几十年后可能我们这里也成了那样的河滩地。”他虽然感慨自然的力量,对现在的状态却认为是顺理成章。“我们从原始社会直接过渡到现代社会,依水而居是为了生存下去的选择,从前河谷地带有水源、野果、柴火,可以狩猎,现在可以种植经济林木,交通便利。这里山高坡陡,不可能住到普通人都爬不上去的高山上。”

铁矿场的位置也没有太多选择的余地。这个依靠种植油料和香料的农业乡人均收入不到2000元,场长陈昌海告诉本刊记者,铁矿场作为县里的招商引资项目落户进来,找来找去就这么一块相对宽阔可以建厂房的空地。铁矿场不但成了县里最像样的工业企业,也是纳税第一的单位,它还带动了乡里的经济。不但有几十个本地人在场里工作,每个月的工资2000元,来打工的外地人和过路司机也让小乡村有了微弱的商业发展,依靠铁矿场维生的人们都愿意住在附近,人口逐渐比村里其他地方密集。他们并非对这里是洪水的天然通道一无所知,矿场修建了防洪墙、制定防洪预案、设立了观察哨,但是没有想到,这次随洪水顺流而下的是带来巨大灾难的泥石流。■ 自然灾害泥石流贡山杨国明灾难片版本现实