毗湿奴与湿婆

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 11世纪朱罗王朝建造的坦焦尔大寺是祀奉湿婆的神庙 )

( 11世纪朱罗王朝建造的坦焦尔大寺是祀奉湿婆的神庙 )

佛陀是从1世纪晚期开始以人形示人的,在这之前,佛陀的存在只是以各种符号来象征。眼前是一块大概60多厘米高、方方正正的石灰岩板,上面浅雕着作为圣物崇拜的佛足印,石板四周装饰着花卉图案。

佛足印的中间有两个轮子,象征佛陀教诲的法轮,下面还有一朵花上的三叉形图案等符号。在《三十二相经》中,“千辐轮相”作为非同寻常之人身上的符号,被列为佛陀三十二相中的一相。这块大约公元前1世纪的石板从安得拉邦地区的阿摩罗婆提遗址出土,是印度南部最早的佛足印之一。

在上海博物馆第一展厅,名为《古印度文明:辉煌的神庙艺术》的展览也是从这块佛足印开始的。总共106件与古印度宗教艺术有关的石雕、铜像和绘画等文物分别来自大英博物馆以及维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A),被划分为佛教、印度教、耆那教三个部分。

“古印度三教之中,最为我们熟知的佛教发源于公元前6世纪,到8世纪以后开始衰微。作为印度第一宗教的印度教前身是婆罗门教,传承了古老的吠陀教义多神教,融合佛教和耆那教教义之后发展而来。”上海博物馆馆长陈燮君就这次展览介绍说,“同样创始于公元前6世纪的耆那教,对我们来说相对陌生。‘耆那’原意是胜利者或完成修行的人,信众通过正确的信仰、知识和操行使灵魂达到解脱的理想境界。”

从佛教和耆那教诞生开始,各种宗教传统就在印度次大陆共存了。印度教是主流的宗教,1911年的《印度普查报告》里,印度教徒有2.17亿人,约占总人口的69%;属于外来宗教的伊斯兰教徒6600万人,占总人口的21%。到今天,印度教徒占印度共和国人口总数的80%以上。虽然是佛教的发源地,但印度的佛教徒人数稀少,大概占总人口的3%。

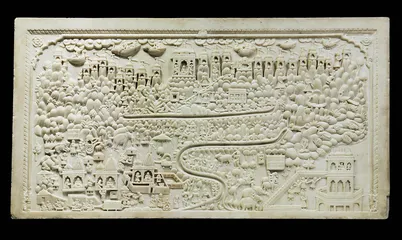

( 雕刻圣山入定峰的大理石饰板(19世纪) )

( 雕刻圣山入定峰的大理石饰板(19世纪) )

印度教是一个内部分歧颇大的复杂信仰体系,据说它的神碉总数达到3.3亿,仅仅给这些神碉命名就是一件令人难以想象的事情。印度教万神殿继承了吠陀诸神与婆罗门教诸神的谱系,容纳印度各种民间信仰的神灵,形成了梵天、毗湿奴、湿婆三大主神崇拜的格局。三大主神又有各自的配偶、化身或变相,衍生出无数神奇诞幻的故事。

所以,对这场古印度神庙艺术展览的欣赏首先变成一次知识普及过程,尤其印度教部分,如果不了解雕塑所代表的人物和神话故事,一切也就无从说起。黑灰片岩的《那罗衍那卧像》(Narayana)虽然只有十几厘米宽,呈现的是《毗湿奴往事书》中的传说——在宇宙循环的间歇,毗湿奴(Vishnu)躺卧在大蛇“阿南陀”盘绕如床的身上沉睡,漂浮在宇宙之海。一旦毗湿奴从沉睡中醒来,一朵莲花从他的肚脐里长出,花中诞生创造之神梵天。梵天创造世界,劫末湿婆又毁灭世界。毗湿奴反复沉睡、苏醒,宇宙不断循环更新。

( 善财童子坐像(11世纪) )

每年6月到9月是印度的雨季,也是毗湿奴沉睡的季节。在尼泊尔加德满都谷的佛青顶,有一个天然巨石雕成的毗湿奴卧像沉睡在蛇床上,周围是一潭池水,雕像年代大约在5〜6世纪。在这里,大蛇阿南陀既代表超越时间的永恒存在,又是幸存者,唯有它能在历次宇宙更新毁灭中幸存下来。

大概6世纪的《毗湿奴往事书》是第一部关于这位印度教保护之神的文献,描述了他在世界创造和毁灭中的角色。作为吠陀时代的太阳神之一,他在印度教时代升格为维持宇宙秩序的主神,尽管他是创造的根源,但是他并不亲自动手创造世界。

( 舞王湿婆像(9世纪) )

( 舞王湿婆像(9世纪) )

《那罗衍那卧像》中,毗湿奴的神妃吉祥天女坐在脚边陪伴,这里暗含了吠陀哲学的观念:只有女性本源才能激发男性创造之神的活力。另外还有几座《毗湿奴与神妃吉祥天女》雕像或者水彩画呈现出美好的仙侣形象,体态丰满、符合印度艺术一贯审美特征的吉祥天女坐在毗湿奴的腿上,两人的姿态强调彼此之间和谐又神圣的关系。印度教诸神通常都有一位神妃,女性神碉能够平衡、补充和完善男性神碉。对于至高无上的毗湿奴来说,神妃吉祥天女和辩才天女是他与尘世之间的沟通者。

季羡林曾经在论著中谈到对《薄伽梵歌》的看法,认为《薄伽梵歌》标志着由多神论向一神论发展,它把印度教从一个祭祀的宗教转变为一个虔诚皈依的宗教,这一点同印度整个宗教发展潮流是一致的。

( 佛足印(公元前1世纪) )

( 佛足印(公元前1世纪) )

大概公元前10世纪到3世纪之间的吠陀教并没有偶像崇拜,吠陀仪式强调火祭,就像吠陀颂歌中所言,“祭祀之火是唯一可见之神明”。1世纪成书的《薄伽梵歌》中,黑天宣称“吾以吾身取代一切祭祀”,这个简短的宣言意味着化身黑天降临凡间的毗湿奴,已经用自己的身体代替了所有的牺牲祭祀。这样,毗湿奴成为祭祀本身,崇拜他就可以获取一切通过祭祀求取的恩泽。

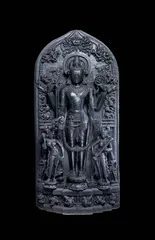

展览上体积最大,可能也是雕刻最精美的神像是11世纪的《毗湿奴立像》,大概1.6米高,涂黑的灰色绿泥石四臂立像手持仙杖与法轮,他一手下垂,手掌摊开做施与势,掌心有吉祥纹饰,以示众生祈愿必应,还有一只手已经缺失。衣着华丽、佩戴珠宝的毗湿奴头戴宝冠,如同一位尘世间高贵的国王。立像的顶端是象征丰饶的“天福之面”,最下方两侧分别是手持维纳琴的辩才天女和手持拂尘的吉祥天女。

( 图2: 毗湿奴立像(11世纪) )

( 图2: 毗湿奴立像(11世纪) )

和毗湿奴有关的传说中,最为人熟知的是他的化身故事。在宇宙循环的每一时劫(一劫相当于人间43.2亿年),为了拯救世界、人类与诸神,毗湿奴通过化身降临凡间,这是信徒们能够看见与理解的形态。到10世纪,毗湿奴十次化身的权威版本逐渐成形,第一次化身灵鱼魔羯,第二次化身神龟鸠罗摩,第三次是半人半猪的婆罗诃。

12世纪的《毗湿奴化身野猪婆罗诃》是一个大概40厘米高的页岩雕刻,出自印度北部旁遮普邦法塔巴德遗址。婆罗诃侧身仰头,他的肩膀上坐着大地女神。这个人身野猪头的婆罗诃形象本质上是一位农神,保护土地免受每年雨季洪水的威胁。而王权,也是统治大地的一种力量。

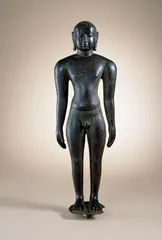

( 耆那立像(11世纪)

)

( 耆那立像(11世纪)

)

“神明下凡为国王,驱除魔鬼,以正义统治国家。”在大多数印度人心中,罗摩(Rama)的故事是世界上最好的故事。罗摩是毗湿奴的第七个化身,也是印度史诗《罗摩衍那》的主人公,他在神猴哈奴曼的协助下,战胜了劫持他妻子悉达的魔王罗婆那。

据说罗摩的故事总共有300多种版本,至今仍然以20多种印度语言或者长达30多天的戏剧流传着。英国统治印度时期,英国人将这个故事和戏剧称为“印度的圣经”。他们认为如果不理解它,就无法理解印度人,也无法理解这个史诗故事背后的强大动力。

( 佛祖释迦牟尼坐禅像 (3世纪) )

在《印度的宗教》一书中,韦伯把毗湿奴教称为“权化的宗教”,“最高神降生于人间的化身,体现出印度本土的救世主信仰。要获得至福,唯有通过信爱的虔敬之心”。4〜5世纪的印度统治者也担当着类似的宗教角色,北印度笈多帝王曾经将罗摩的故事据为己有,并用一个新的皇家名号表达了他们的宗教立场:“毗湿奴的至上信徒。”毗湿奴本人代表了祭祀的神力与福祉,统治者借此建立起自己与这种神力的特殊关系,“至上信徒”不仅表明他的宗教地位,也有政治的功用。

一般认为,毗湿奴第八次化身黑天大约在公元前4000年。也就是我们生活的时代。佛陀被归为毗湿奴的第九个化身,8世纪,佛陀就已经出现在毗湿奴神庙中。印度教一直善于吸收不同的宗教观念,如果说毗湿奴的前5个化身可能反映了它对原始部落宗教的吸收,那么,第九个化身应该是把佛教徒纳入印度教体系的做法,以缩小中世纪佛教徒与毗湿奴信徒之间的社会宗教差异。

( 释迦牟尼立像(6世纪) )

( 释迦牟尼立像(6世纪) )

毗湿奴最后一个化身伽尔吉的传说很少,大多数时候,他被刻画成骑士或是人身马头的形象。就像基督教神话中的“天启骑士”一样,伽尔吉在世界毁灭时到来,社会、道德以及政治秩序的衰退是他到来的先兆。伽尔吉降临世间,结束这个时代,准备开始新的宇宙循环。

“毗湿奴是宇宙的保存与维持之神,他是终极的维护力量,创造与毁灭并不是他的职责所在。他始终保持着崇高安详的姿态,保持超然和公正,直到善恶之间的平衡被打破,才出手干预。”维多利亚与阿尔伯特博物馆喜马拉雅与缅甸部主任约翰·克拉克(John Clarke)在展厅里分析说,“毗湿奴象征着现有价值体系与社会的延续,这是印度教经典所称颂的。无论在宗教仪式还是日常生活中,每一个恰当的行为背后都有毗湿奴的影子。所以,他是无所不在的力量,确保正统观念与行为的延续。”

( 微型神庙(19世纪)

)

( 微型神庙(19世纪)

)

印度教的另一位主神湿婆最初在吠陀经典中出现时,他的名字还只是一个表示“吉祥”或“仁慈”的词语,他在公元早期成为一位明确的神碉,湿婆的崇拜者将他视为创造、控制和毁灭宇宙的无上之主。

印度宗教有一个重要观念,就是相信我们生活的有形世界是由无形的力量所创造和维系的。神的形态有高低之分,较低等级的形态具体而清晰,而高等级的形态是无限的。所以,不同于毗湿奴的化身降凡,湿婆呈现各种法相,湿婆之相时而可见,时而无形。

( 上刻佛陀和菩萨的饰板(约10世纪) )

常见的湿婆形象是“戴新月者湿婆”,出自湿婆发辫中佩戴的一轮新月。有时候,他是瑜伽苦行者打扮,通过修炼极其严酷的瑜伽苦行,才获得主宰世界的生殖与毁灭、创造与破坏的神力。“瑜伽之主”相是最高的修行者,超然于一切尘世俗念之外。这暗示湿婆只参与创造与毁灭的过程,当创造走上正轨,他就回归冥想状态。湿婆还有“半女之主”相,一半为男身,一半为女身,分别对应湿婆与帕婆提,既象征着男性与女性的完美结合,也是抽象的宇宙阳性与阴性力量的结合。

展览上出现了不止一件《林伽》展品,这是湿婆最广为人知也最神秘难解的形式。林伽本身只是一个类似圆柱的形状,像一根低矮的圆柄,通常被解释成大神男性活力和原始生殖能力的标志。有时候,湿婆人形的高浮雕像从石柱的表面凸现出来。

( 那罗衍那卧像(19世纪) )

( 那罗衍那卧像(19世纪) )

有一尊居家供奉用的小型铜像《林伽与难提》,虽然很小,但它几乎包含了湿婆神庙的所有主要元素:立在带流托盘上的林伽,湿婆的坐骑公牛难提对着它呈跪拜姿态,旁边有5个小圆球,多头蛇婆位于铜塑的最上方。难提身边那5个小圆球在湿婆神庙中经常可以见到,它们代表了湿婆教义中常见的一组与“五”有关的概念——“五感”、“五元素”、“五器官”以及“五呼吸”等等。

在维多利亚与艾伯特博物馆为这次展览提供的18件展品中,珍品之一是一尊朱罗王朝时期(9〜13世纪)的铜质《舞王湿婆像》,用精湛的雕刻和行云流水的线条展现湿婆跳“极乐之舞”的形态,四臂的手印和所持法器象征了他的五大神力:创造、维护、毁灭、隐迹与显迹。

舞蹈的湿婆发辫向两边飞舞,他一脚抬起,手中持火与鼓,周围有一圈火焰。他手中的火是毁灭之火,在劫末将一切化为灰烬,而鼓声如同心脏跳动的声音,包含新的创造节奏。不同于林伽,湿婆的舞王相用这样容易被理解的方式表现了大神的力量,他的神力如此巨大,能够毁灭世界,同时也带来救赎。■

人体就是一个神圣的庙宇

——专访大英博物馆亚洲部主任迈克·威利斯(Michael Willis)

三联生活周刊:3世纪的《佛祖释迦牟尼坐禅像》和《观世音菩萨坐像》等是否属于贵霜时代的犍陀罗佛像?

威利斯:佛像是同时从犍陀罗地区和印度北部马图拉开始出现的,最早一批佛像大概是1世纪晚期,到2世纪和3世纪数量就越来越多。犍陀罗是现在巴基斯坦西北部与阿富汗接壤的地区,包括迦色腻伽一世在内的贵霜君主对佛教、婆罗门教和其他亚洲的希腊化宗教抱兼收并蓄的态度,所以佛教很快发展起来。展品中那件手执莲花、低垂着头的观世音雕像可能是我们所知最早的观世音菩萨造像,与《般若波罗蜜多心经》和其他流传到中国的般若流派作品是同一时代的产物。

三联生活周刊:犍陀罗佛像明显受到了希腊艺术的影响?看起来他们都有一个典型的希腊鼻子。

威利斯:犍陀罗佛像外观的希腊风格——其实更多是罗马风格——是因为1世纪印度-希腊王国崩溃后,大量希腊人在北印度定居下来。这些印度-希腊王国主要是亚历山大入侵亚洲之后,公元前180年到公元10年间在古印度北部建立的诸多国家,疆域跨今天阿富汗、巴基斯坦和印度一部分。比如,考古学者就发现过印度-希腊时期米南德国王所铸的银币,上面有国王的半身像和雅典娜女神像。

三联生活周刊:6世纪的《释迦牟尼立像》说明文字中提到,“该造像头发上有些蓝色痕迹,表明它曾经去过中国,而且可能有段时间被置于西藏某个寺院之中”。在当时的佛像雕塑中,只有中国才使用蓝色着色剂?

威利斯:是的,只有中国在佛像的头发部分使用蓝色,这从法门寺的唐代铜像中可以看到,据我所知,这是最早在雕像头发部分用蓝色着色剂的例子。在过去,这一类蓝色颜料极其珍贵,都是出自古阿富汗的青金石矿。后来,藏传佛教延续了这种对铜像施以彩绘的传统。另外,这件释迦牟尼青铜立像确实非常出彩,既是鹿野苑发展来的典型风格,也体现出古印度佛教艺术的“国际风格”如何在6世纪出现,然后蔓延到亚洲大部分地区——泰国、印度尼西亚等,再往东到中国的云冈。

三联生活周刊:7世纪开始,神庙成为印度最重要的宗教景观,深层原因是什么?

威利斯:在印度中世纪,作为一种此世积德以修来世之福的方法,社会各阶层与各教派都热衷于修造神庙。尤其600〜1200年,南亚地区修建了数以千计的印度教神庙。有不少梵文铭刻用优美的诗体记载了神庙的修造事宜,这些记录表明建筑的规模取决于出资人的财富,最宏伟的庙宇是由王室修建的,商人是仅次于王室的重要赞助人。神庙中的神碉,也就是寄身神像的神灵,是这一制度的关键所在。

为神像注入神性与生命气息后,神像便不再是塑像,而升格为神灵本身,成为现世中可供人膜拜的对象。这意味着他不仅可以享用果品、香花与食物供奉,也能接受和享有土地、金钱和岁入的供养,神碉的财产还无需向王室纳税。这一切使神庙成为社会中的权力机构,它们不仅仅是祭祀和修习之所,也是经济活动与世俗权力的中心,势力很大,没有这一切,神庙便失去了它的经济和信仰基础。所以,神像在印度教文化中必不可少。

三联生活周刊:在印度,神庙也被理解为宇宙的生命之体?

威利斯:现存的建筑文献中,有一系列专业术语把神庙描述为“原人”,根据人体的相应部位来命名神庙的各个部分。比如,墙基的线脚叫做“脚趾”,墙的中间部分称为“大腿”,塔的侧面是“胸部”,塔顶的侧面是“肩膀”,清晰地解释了神庙是作为内在神性的外部表现而存在的。在印度思想中,由于人体结构本身就是一个“神圣的庙宇”,把宇宙看做是一个“宇宙人”以及把神庙看做“宇宙人”缩影的观念因此得以形成。人体、神庙和整个宇宙都比较类似,祭祀行为的目的就是在这三者之间建立起互相融合的一种关系。

三联生活周刊:是否印度教建筑完全是从印度本土发展而来的?

威利斯:是的。印度神庙完全是南亚当地的创造,它的发展也仅限于印度,实在没有任何外来影响。同样,在8世纪和13世纪之间,印度神庙也没有对外界产生什么建筑上的影响,除了柬埔寨、印尼等少数东南亚国家之外。

三联生活周刊:如何理解湿婆的抽象符号形式林伽?

威利斯:林伽可能是湿婆最常见的形态,象征他最高深与超然的一面。与其说它是湿婆的一种相,不如说林伽是大神的本质标志,是不受外界影响、永恒不动、不可辨识的记号。它不是一种表现形式,而是湿婆力量与存在的标记。林伽一词就是标志、记号的意思。它标示出湿婆的抽象存在,表明他寓于万物,无所不在。因此,林伽通常是神庙内部的固定标志,被安放在最深处的圣所之中,伫立在永久的台基上,从不移动,从不在宗教仪式中游行展示。在过去,只有掌控神庙的上层婆罗门才能接近它。

三联生活周刊:所以,湿婆崇拜也是一种灵根崇拜?

威利斯:尽管林伽的象征意义并无定论,但通常认为它代表湿婆的男根,这种说法来自于湿婆矛盾的特性。一方面,湿婆是一个坚定的苦行者,誓愿禁欲,绝弃家庭。另一方面,林伽是勃起的男根,它象征着湿婆的男性生殖能力。传说中,他与神妃帕婆提的激烈交欢几乎要毁灭世界。《摩诃婆罗多》讲述了湿婆生殖力的破坏性。这个具有高度性意味的神话被用来解释林伽与优尼,柱状的林伽立于带流的底座上,底座通常被解释成优尼,即帕婆提的女阴。只有禁欲苦行者和达到较高精神境界的人才能崇拜纯粹的林伽,对普通人来说。湿婆有着更易理解的形式,常见的是带有湿婆面貌的林伽。■

(图片版权由大英博物馆董事会以及维多利亚与阿尔伯特博物馆所有) 艺术湿婆文化毗湿奴希腊神庙