《寒切帖》与“谢司马”

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

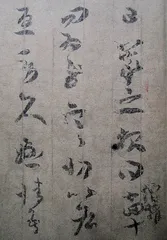

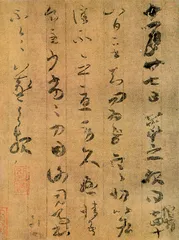

( 王羲之《寒切帖》(摄自原迹,局部) )

( 王羲之《寒切帖》(摄自原迹,局部) )

《寒切帖》是王羲之的草书尺牍,有唐摹本存世,纵26厘米,横21.5厘米,相当于现在16开的尺寸大小。幅面小,可是珍贵。现存的唐摹本右军尺牍极少,约9件15帖,散藏中、日、美三国。大陆地区只有2件3帖,《寒切帖》外,还有行书《姨母帖》、草书《初月帖》两帖,装在《万岁通天帖》卷中,藏在辽宁省博物馆。

唐摹本《寒切帖》与《淳化阁帖》刻本相比,形态大体相同,笔画细节有异,原因很复杂,一言难尽。唐摹本首行下方右侧有“僧权”二字,刻本见不到。这两个字是南朝萧梁宫廷“鉴识艺人”徐僧权的署名,是通过鉴定的藏品才有的押署。唐人照摹的“僧权”押署,临帖的书家不会在意,对于鉴定家却是重要信息,表明《寒切帖》的原迹曾经是梁朝宫廷的正规藏品。这件唐人钩摹的《寒切帖》,鉴定家徐邦达先生依据卷中所钤收藏印、明人题跋以及前代著录,理出递藏的线索:“南宋入绍兴内府,明末归韩世能,又归王锡爵、王衡、王时敏三世递藏。清中期归李烨。民国初归张勋,现藏天津市艺术博物馆。”

天津市艺术博物馆前些年与天津市历史博物馆合并成天津博物馆,新馆2004年建成,镇馆之宝《寒切帖》陈列出来。2007年5月一个周末,我和周师道、秦大庆专程去天津博物馆看《寒切帖》,在书法展厅隔出的一角,装成手卷的《寒切帖》平放在一个专柜里,卷子只展开一段,约有1米,《寒切帖》居首,后面是晚明书家华亭董其昌、嘉定娄坚的题跋。董、娄皆属吴人,按今天的行政区划却是上海人。董跋说《寒切帖》是“右军真迹”,这是他取悦收藏者的臆测,不足信。娄坚自称从“辰玉内翰索观”此帖,王衡字辰玉,明朝杂剧作家,其父王锡爵是万历朝首辅,父子都曾高中“榜眼”。王衡曾授翰林院编修,故称“内翰”。娄坚把《寒切帖》称为《廿七帖》,后来清朝人又称《谢司马帖》,刻帖中却名为《二书帖》,都是截取帖中几个字命名,这种取帖名的方法始于南朝。

徐邦达先生说:“此帖双钩淡墨填,极为明显。”看到它的真身,才知道有些《寒切帖》的印刷品印得纸色深暗,墨色偏深,固然显得精神,看得顺眼,却失本色。《寒切帖》摹本,纸已残损,纸色黯淡,墨色浅淡,又有斑状的脱落,像古碑拓本上斑驳的石花。我仔细看了几遍,无意中发现,脱落“淡墨”的笔画,有些还残留着双钩轮廓线,比填充的墨色深一些,这个细节在印刷品上看不到。度之常情,当年摹写不会使用两种墨。按制作摹本的常规程序,先用笔锋勾勒笔画轮廓,固定字画形态,为了准确,运笔不会快。双钩完成后,轮廓线的墨迹已干,大块填墨时,双钩的轮廓线又上了一次墨,墨色会深一些。填墨讲究墨色均匀,铺毫而抹,用笔快,墨色入纸浅,所以填墨部分容易脱落。

《寒切帖》是一件格式完整的尺牍,前后的署名、习语俱在:“十一月廿七日羲之报:得十四、十八日二书,知问为慰。寒切,比各佳不?念忧劳,久悬情。吾食至少,劣劣。力因谢司马书,不一一(“一一”或释为“具”)。羲之报。”帖文5行51字,道问候,诉近况。那个尺牍习语的“报”字表示回信。回给谁?难以考证,只能推测他是王羲之的同辈亲友。此人5天之内写了两封信给羲之,问候关切如此,两人应该很熟悉。羲之念他“忧劳”,想是在官之身。

( 王羲之《寒切帖》(宋拓淳化阁帖本,局部)

)

( 王羲之《寒切帖》(宋拓淳化阁帖本,局部)

)

这帖草书,首行字迹偏粗偏大,“报”以下的正文部分,运笔流畅,上下字之间很少连笔,字势欹侧而妍媚。虽是今草体,却有章草笔意。相比之下,也是王羲之晚年草书的《初月帖》,每行都有连笔,略显草率。

帖中提到的“谢司马”,是姓氏与官名组合的尊称。东晋大姓有陈郡谢和会稽谢,做过“司马”的5人都出自陈郡谢氏。在王羲之生前任司马的,一个是羲之的儿女亲家谢奕(?〜358),一个是羲之的好友谢安(320〜385),小羲之17岁。晚清学者鲁一同认为“谢司马”指谢安,且将《寒切帖》名为《谢司马帖》。徐邦达先生、王羲之研究专家王玉池先生也指为谢安。谢安任司马只有一年多的时间,正当王羲之去世前的58岁到59岁时。日本学者杉村邦彦则认为是谢奕,他在桓温军府做了13年的司马,在王羲之43岁至55岁时。

( 王羲之《寒切帖》(印刷品) )

( 王羲之《寒切帖》(印刷品) )

这个“谢司马”究竟是谁?只能从文献里“调查”。前些年,我整理过《右军书记》所见的称谓,有三件尺牍出现“司马”这个称谓,其中两帖的内容,验证史籍,是指谢奕,分别写于谢奕病重、去世之际。因为羲之称谢奕为“司马”在前,后来谢安出任司马,则以“谢司马”相称,以示区别。谢安出任司马在升平四年(360),第二年因其弟谢万去世而离职,时间很短,所以“谢司马”的称谓仅在《寒切帖》见到。既然“谢司马”是指谢安,《寒切帖》应是王羲之晚年写的草书尺牍。

谢安“少有重名”,成年后一直“放情丘壑”,大约在永和七年(351)羲之赴任会稽的前后来到会稽郡,最初住在上虞县。王羲之尺牍里时常把谢安、谢万兄弟合称“二谢”,两人都参加了永和九年(353)三月三的“兰亭雅集”。谢万从豫州刺史官位上废为庶人之后,41岁的谢安才放下“累辟不就”的名士身段,出任征西大将军桓温的军府司马。东晋是门阀社会,既要“计门资”,看重门第,还要“论势位”,必须有人在朝中做官,而“势位”甚至更重要。谢万被废之后,谢氏缺席官场,谢安为了维持家族的社会地位,决定进入仕途,以他的名望和才干,也容易获致高位。谢安前往桓温镇守的荆州,从今天的南京启程,他出山是当时官场的大新闻,《晋书·谢安传》记载,“将发新亭,朝士咸送”,中丞高崧借酒兴讥讽谢安:“卿屡违朝旨,高卧东山,诸人每相与言:安石不肯出,将如苍生何?苍生今亦将如卿何?”谢安难堪,“甚有愧色”。

( 谢安《每念帖》(宋拓大观帖本) )

( 谢安《每念帖》(宋拓大观帖本) )

谢安在谢万去世的升平五年(361)“投笺求归”,改任吴兴(今浙江湖州)太守,后为吏部尚书。此时桓温势焰遮天,欲让朝廷为他“加九锡”。九锡是帝王尊礼大臣而赐给的九种器物,西汉王莽建立“新”朝之前,先加九锡,后来成为掌权大臣夺取政权的例行程序。谢安见桓温病重,暗地抵制,借口修改表文,“历旬不就”,用拖延的办法成功阻止桓温的“锡命”之请。桓温在373年阴历七月去世,两个月后,谢安升任尚书仆射,主持朝政,屡建内外事功。孝武帝太元八年(383)的淝水之战,谢安运筹帷幄,其侄谢玄率领劲锐的北府兵打败压境的前秦大军,谢家势力达到顶点。

谢安是擅长清谈的名士,清谈以三玄之“学”的《易》、《老》、《庄》为本。虽说名士未必皆善书法,却也是“名士身份之装饰品”。谢安兼善书法,《晋书》本传称他“善行书”,南朝书家说他擅长楷书、行书两种书体。谢安的书迹,唐朝《述书赋注》著录“具姓名正书两纸三十行”。北宋初年《淳化阁帖》(卷二)收刻谢安的行书《每念帖》和楷书《六月帖》,后来许多刻帖都传刻了这两件尺牍书帖,但《六月帖》被帖学家指为伪作。北宋后期徽宗内府藏有谢安《中郎》、《近问》、《善护》三帖,都是行书。米芾收得的谢安《八月五日帖》也是行书尺牍。谢安比较可靠的书迹是《每念帖》、《八月五日帖》,现在只存刻本,流利妍媚,属“王书”一路的格调。■ 中国古代史谢安寒切帖司马王羲之文化王羲之书法