外企巨头,进退之间

2021年11月,第四届进博会展馆内,瑞典服饰品牌H&M首次亮相。

进博会全称中国国际进口博览会,被视为中国政府“坚定支持贸易自由化和经济全球化,主动向世界开放市场”的重大举措,自2018年开始举办,但此前3届,H&M都未参加。

企业策略转变的背后总是伴随诉求。2021年,H&M在中国市场属实过得艰难。当年3月,因“新疆棉事件”引发争议和抵制,H&M除官方App之外的所有线上渠道全部被关闭,门店也随即变得冷清,积极与政府沟通、同年便决定参加进博会是这家公司的修复策略之一。

入华14年后,这家瑞典公司正重新审视它和中国做生意的方式。在外界看来,进博会之后,H&M的处境其实并未明显转圜—电商店铺至今仍未恢复运营,今年6月底甚至关闭了上海淮海路上标志性的中国首店—但在给《第一财经》杂志的书面回复中,H&M列举了去年至今包括开设童装和男装专门店、与中纺联合作社会责任研究项目在内的多个新尝试,并强调:“我们仍视中国为一个重要市场。”

将中国视为不可放弃的市场的,不止H&M。在IT、零售、快消、家居、餐饮等多个领域,包括IBM、欧莱雅、沃尔玛、宜家、可口可乐、星巴克、优衣库等在内的跨国公司都在自我调整以适应这个不断发生变化的市场,它们的策略各有进退,但底层逻辑一致:中国市场仍有可为。

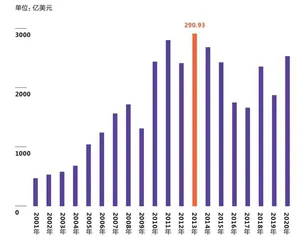

2018年发生的中美贸易摩擦一度令全球化理论受到挑战,也是外界普遍认为外企在中国遭遇困境的开端。实际上,在那之前,中国市场的变化、本土品牌的崛起已经发生,经历过最早的野蛮生长和其后的高光时刻,跨国公司对这个全球最大区域市场的重新理解迟早会成为必要一课。

沃尔玛:坚守中国的三张牌

每年六七月份,是外企高管最喜欢选择的休假时段。沃尔玛中国总裁兼首席执行官朱晓静在今年夏天休假前,等来了一个好消息:在中国连锁经营协会(CCFA)6月下旬公布的“2021年中国超市TOP100”榜单上,沃尔玛在“超市”业态中从2019年的第七位重回榜首位置。

作为全球最大连锁零售商,沃尔玛进入中国已有26年,它曾是中国本土零售企业集体学习和模仿的样本。但电商的冲击、消费升级……中国零售市场和竞争环境,在过去10年间发生了翻天覆地的变化。2 019年苏宁收购家乐福中国80%的股份、英国的Tesco(乐购)在2021年出售给了华润,韩国的乐天玛特超市在今年正式关闭中国总部……至此,最早进入中国市场的那批老牌外资零售企业相继退场,就连它们带入中国的“大卖场”,也遭遇“模式陈旧”的质 疑。

“第一个10年,也就是九十年代中期到本世纪初,关键词是:现代商超对传统商业的颠覆。第二个10年,关键词是电商崛起,是线上对于线下的颠覆。而第三个10年,从后疫情时代开启。我们正身处其中。”朱晓静曾在去年11月的一次公开演讲中这样概括中国零售市场的变化。现在,就只剩下沃尔玛还在努力破局。

2020年5月,新冠疫情暴发不久,朱晓静履新沃尔玛中国总裁及首席执行官。在她之前,沃尔玛自2012年起平均每两年就会换掉一位中国区总裁。从中国区员工的视角,这可以理解为是总部对中国业务发展情况的不 满。

朱晓静的上一份工作,是恒天然大中华区总裁。她入职沃尔玛后的核心工作,就是推动沃尔玛中国一系列稳定业务的新决策落地,特别是沃尔玛大卖场业务的全面升级。她曾表示,沃尔玛中国当下的战略,聚焦在三个方向:差异化的商品力、提升端到端效率和全渠道体验。

这三个方向,也可以说是当下中国零售市场的竞争环境对沃尔玛这个老牌零售巨头提出的三个要求。不管沃尔玛在美国本土的运营是否已具备这些能力,它在中国的生意必须率先做 到。

7月下旬,沃尔玛北京宣武店内,卖场入口最显眼的一排货架上,陈列着沃尔玛自有品牌“惠宜”旗下各种颇具网红气质的袋装食品:樱花白桃气泡腰果、黑全麦荞麦面、益生菌芒果干……卖场内随处可见沃尔玛与京东合作的“88购物节”的横幅,以及“极速达”和“次日达”的网购配送服务广告。在生鲜区,过去在大卖场最令人熟悉的“散称”,大部分已被替换成了标准化预包装商品。网红港式菠萝包、烤鸡等鲜食商品,被冠以“沃集鲜”的品牌包装,准备就 绪。

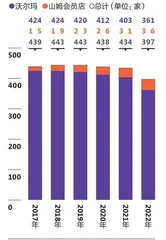

这家位于北京闹市地区的大卖场已开业17年,经历了大大小小数不清多少轮的门店升级改造。大型商超的租约通常是20年。沃尔玛正是从它进入中国的第2 0 年,开始经历针对门店调整的“震荡期”。大卖场的门店数量连续4年“冻结”在了420家左右—开新店的同时,也大幅收缩经营结果不佳的市场和门 店。

沃尔玛、山姆会员店的门店数量变化

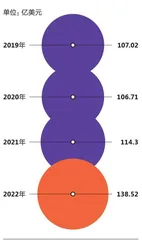

中国市场为沃尔玛贡献的净营收

入世20年,中国外国直接投资净流入的最高点出现在2013年

自朱晓静上任以来,在疫情对线下商业造成冲击的背景下,2020年至2021年期间,沃尔玛大卖场净关店超过50家。目前沃尔玛在中国的大卖场数量降至10年前的规模—大约360家。

但是,CCFA公布的“2021年中国超市TOP100”数据显示,沃尔玛2021年销售额(含税)总计990.36亿元,同比增加13.3%。门店规模大幅缩水,业绩却能继续保持两位数的增长,沃尔玛中国一个重要的收入增项来自于电商业务。

今年5月,沃尔玛发布的2023财年第一季度财报显示,今年春季中国市场受奥秘克戎疫情冲击,整体增速低于预期,但电商业务表现出色,Q1电商净销售额增长89%,两年叠加增长率为149%。

中国的电商消费环境明显发达于美国等其他国家市场,这里也是沃尔玛在全球最重要的电商试验田。2011年和2015年,沃尔玛先入股后又全资收购中国本土的一家网上超市“1号店”。2016年,沃尔玛又选择了京东作为自己的合作伙伴。京东拥有流量和“211配送”的双重优势。利用对京东和配送公司达达的投资关系,2017年山姆会员店在深圳地区试水一小时送达的“极速达”业务,并通过设置前置仓将该业务推向全国。2020年8月,沃尔玛中国的所有门店都接入沃尔玛微信小程序和“京东到家”线上平台,提供“极速达”配送服务。

到家零售大数据平台O2OMind发布的《2021年零售商O2O业绩排行榜单》显示,沃尔玛去年通过美团、饿了么、京东到家等O2O平台实现的营收达到84.3亿元,位居国内大卖场到家业务的收入榜首。

沃尔玛坚守中国的另一张牌,是山姆会员店模式在入华25年之后,终于迎来最适合其发展的市场环境。

10年前,山姆会员店在全国只有6家门店。事实上,山姆早年在深圳、北京和上海布局的几家门店连续多年占领山姆“全球单店业绩前茅”的位置。但是,这家大型仓储超市的几大核心特色—在城市远郊开店、付费会员制、家庭量贩式自有品牌商品、每次采购动辄数百元的高客单价—令它彼时很难在中国找到足够多的客群与之匹配。

近几年,中国本土零售企业顺应城市居民消费升级的需求而先后试水高端精品超市、会员制营销和自有品牌商品,这些举措都能看到山姆会员店的影子,反向证明了国内消费市场环境的变化,正逐渐形成对山姆会员店发展有利的局面。

2021年山姆会员店的总数达到36家,这个数字是2015年门店规模的3倍。接下来的2到3年,山姆的开店节奏将进一步提速,新增规模计划达到23家左右。2021年山姆会员店的付费会员人数在中国突破400万。山姆做到第一个“100万会员”用了21年时间,做到第二个“100万会员”缩短到了3年,而在近两年拿下第三个、第四个“100万会员”,都只花了几个月。

在沃尔玛的观察中,疫情让中国的零售行业又有了一些新的变化,相比于前几年的消费升级,顾客更加理性,正在步入“精明消费”的时代,这又刚好与沃尔玛深耕中国市场的第三张牌—发展自有品牌商品战略不谋而合。利用原料规模采购、去掉中间环节,全渠道铺货等方式和多年积累的供应链能力,沃尔玛的自有品牌享有性价比优势。

今年6月,沃尔玛针对城市中产家庭的日常消费全场景需求,从选品、定价和包装上对“惠宜”品牌全面升级,比如让腰果这种传统坚果食品增加了年轻人喜欢的“气泡口感”和流行的“樱花白桃”口味。从包装食品、休闲零食、冷冻食品到日用品,惠宜涉及的商品品类非常广。沃尔玛方面表示,惠宜在标品供应链的选择上,品质与同类主流一线品牌的品质齐平,但价格更具优势。

已经不怎么爱逛线下卖场的年轻消费者,对于沃尔玛那句“天天低价”的宣传语,或许并不熟悉。但是按照朱晓静的说法,这句话并没有改变。如何做到“低价”?朱晓静说:“我们尽力减少促销,在平时就让消费者直观感受到沃尔玛的价格优势。我们只向自己的效率要利润,从而让利给顾客。”

快消巨头:集体求快求变

2022年5月8日,欧莱雅集团与位于上海奉贤的生物科技园区东方美谷线上签约,宣布设立上海美次方投资有限公司。此时,上海因奥密克戎疫情尚处于全城静默状态。

始终不吝表现对中国市场的信心和重视并与政府积极互动,是这家法国美妆集团入华25年来的一贯策略。2018年,它是首届进博会中第一个确认参加的日化消费品企业,且近3年连续担任参展商联盟理事会轮值主席;2021年,它在上海设立美妆科技中心(全球共3个),并将上海升级为集团北亚区总部。

在中国消费市场,美妆是近年的明星品类。消费升级、品牌分众、新零售转型、数字营销变革、本土品牌崛起……短短几年,这个细分市场经历了数次浪潮,欧莱雅中国区的业绩自2014年开始亦曾出现连续3年仅维持个位数增长的情况,“消费者更加理性了,要求变得更高,不在乎这个品牌来自于哪个国家,产品是为他们设计的才更加重要。”欧莱雅北亚区总裁及中国首席执行官费博瑞对《第一财经》杂志说。