你知道你看的名人轶事是假的吗?

作者:李孟苏 ( 纪录片《Starsuckers》海报

)

( 纪录片《Starsuckers》海报

)

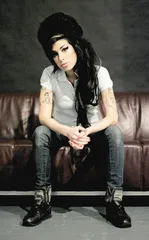

翻开报纸,娱乐版上有名人的如下新闻:歌星艾米·怀恩豪斯在家里开派对,客人恶作剧弄断了保险丝,停电后点上了蜡烛,结果怀恩豪斯的蜂窝头被烧着了;加拿大摇滚歌手艾薇尔醉倒在伦敦夜店Bungalow 8里,趴在桌子上睡着了,还打起了鼾;盖伊·里奇和朋友在伦敦梅菲尔区时髦的餐馆吃饭,喝高了,拿盘子玩起杂耍,了一地碎瓷片,被服务生打了个乌青眼……谁会怀疑它们是假的呢?

它们就是假的,是克里斯·阿特金斯(Chris Atkins)和同伴们编造的。阿特金斯是英国著名电影人,其纪录片作品《为自由而战》(Taking Liberties)曾获2007年英国电影电视艺术学会(BAFTA)提名。拍纪录片的人多少带有愤世嫉俗的气质,阿特金斯也有那么点儿。他对本刊记者说:“现在谁身边都有几个这样的人,他们看报纸首先看八卦版,一听某个名字首先问:‘这人有名吗?’他们痴迷、崇拜明星,觉得偶像比亲人都亲。而媒体,不管小报还是严肃报刊都有八卦栏目,互联网则强化了名人文化,新技术让我们陷入电子催眠状态。我们麻木地盯着屏幕,目睹了真相还是虚构的作品?我认为,西方社会已经被名人文化麻醉得失去了判断力,我们的眼睛只会盯着好莱坞和《老大哥》的霓虹灯。”所以,他想拍一部纪录片证明一下,所谓的名人新闻都很无聊,它们就像流感,迅速在媒体间传染开,又感染给读者。

阿特金斯和同伴以恶作剧的心态开始了纪录片的拍摄。他们躲在伦敦东区砖头巷一间没有窗户、被称作“监仓”的屋子里,搜罗小报上的八卦新闻,“灌了不少咖啡后”,想出一个假设命题:有时候,编辑并不核实名人新闻的真假,就把新闻登出来了。片子要拍得既聪明又好玩,于是他们设计出以下情节:挑选出家喻户晓的名人,编造他们的故事,以其朋友、圈内人的身份打电话到小报编辑部爆料。2009年3月18日,他们打出了第一个电话,故事是艾薇尔喝醉了。第二天,《镜报》刊出了这条“新闻”。接下来的两周里,几乎每一天英国的某份小报上都会刊登出一条剧组编造的故事,故事主人公包括艾米·怀恩豪斯、盖伊·里奇等。

阿特金斯告诉本刊记者,假装名人的朋友给小报爆料要把握四点:“一要事情有趣,比如说艾米·怀恩豪斯的头发着了火;二要适度,不能编太恶心的事儿,否则会吃官司;三要给线人编个像样的姓名;四要有能打通的手机号码。我们买了很多充值电话卡,给媒体打一次电话换一个卡。我们调查了名人当时的活动日程,以确保故事的可信度,总之故事得编圆了。爆料前,我们会讨论,什么样的花边新闻既好玩,又不起眼,不足以让编辑向名人自己或经纪人去核实真假。”一切考虑周到,再根据报上公布的爆料热线,拨打电话。就这样,一条条名人“新闻”出笼了。

第一条“新闻”同时传给了英国最大的4家日报类小报,除了《镜报》,《快报》、《太阳报》、《星报》都没有理会。很快,他们也被愚弄了。怀恩豪斯头发着火的故事,《镜报》和《星报》先后刊登,消息来源于怀恩豪斯的两个朋友。《镜报》上配有幽默的评语:“艾米,我们都知道你总是这么鲁莽。”《星报》则润色丰富了情节。随后,无数家网站转载了这条新闻,包括几家影响力很大的英语报纸网站。一位剧组成员假冒搬家公司工人的老婆,给《太阳报》打电话,说给“高歌女孩”组合的成员萨拉·哈丁搬家时,看到她有很多量子物理学方面的书,和一架天文望远镜。这消息上了《太阳报》的重要版面,配了个标题《萨拉绝对是个科学家》,内文断言她是“潜伏的天文学家”。几小时内,从美国的女性杂志网站到《土耳其周刊》网站,都转载了哈丁的“天文学爱好”。

( 导演克里斯·阿特金斯

)

( 导演克里斯·阿特金斯

)

阿特金斯自己也没有想到,假新闻传播得如此迅疾,别的媒体、网站根本不核实就转载。他在片中提出质疑:报纸每天提供给读者的新闻,有多少是可信的?

阿特金斯的纪录片名为《Starsuckers》,意思是“吮吸名人乳汁,吸附在名人身上的傻瓜”。今年10月底,纪录片在伦敦电影节上首映,引发了激烈争论。争论的焦点之一是片中对名人文化、偶像崇拜的批判。它让人想起《纽约客》著名影评人宝琳·凯尔——最早要求严肃看待垃圾电影的知识分子之一。她去世前接受的最后一次采访中说:“我一直在推销无意义的垃圾文化,没承想我们现在只有垃圾文化了。”影评人乔安·哈里评论该片说:“社会需要名人,名人给了我们一定程度的快乐,像挠痒痒似的让我们觉得舒服,但我们羞于承认这一点。名人就像糖,适量锦上添花,以此为营养来源将会致命。”

( 歌星艾米·怀恩豪斯 )

( 歌星艾米·怀恩豪斯 )

影片暴露的传媒业的不负责任更让人吃惊。《邮报》是唯一一家没有刊登假新闻的小报,片中涉及的小报均默不作声,拒不评论。编辑们抗议说,他们被骗了,是阿特金斯伎俩的受害者,纪录片的导演、制片人持有阴谋论。

阿特金斯辩解道,纪录片的每一个环节都严格按照道德和法律准则制定,有法律团队把关,而且他没有从假新闻中获利。他认为媒体应该自我反省:“在出报、传播之前编辑为什么不核实故事的真假?爆料人用了‘琪琪’、‘尼微·欧鲁尼’之类的化名,一听就是假的,为什么没有引起警惕呢?他们就是打算全登出来,就是打算广而告之。这些不实报道充斥着各种媒体,从BBC到电视4频道,到《卫报》,不乏你认为负责任的、严肃的、有道德的媒体。它们都被名人新闻报道所引导,一切就是为了娱乐、逗笑以及卖报纸。”

最有争议的情节是剧组用“钓鱼法”诱使媒体上钩。阿特金斯编了个整容诊所,致电星期日出版的小报,说他前女友是诊所护士,有休·格兰特等名人整容的秘密情报,委托他“小心打听”可不可以卖给报社。接下来,《星期日镜报》、《世界新闻报》、《人民报》派出编辑与他谈判,阿特金斯在衬衣里穿了件女式运动文胸,把针孔摄像机别在文胸上,微型麦克风藏在袖子里,将会谈场面偷拍了下来。关于“钓鱼”行为,阿特金斯的理由是:“我想看看愚弄性的假新闻会让小报花多少钱,会让他们走多远,想就报纸业做个调查,看他们是否经得起‘鱼饵’的诱惑。”3家报纸上钩了。《镜报》最热心,抢先开出价码:每个名人的故事付3000英镑,并要得到诊所掌握的所有名人资料。《世界新闻报》希望用8万英镑买断独家新闻,连续几周进行报道。阿特金斯表示,他掌握着“钓鱼”的尺度:第一次会面后,便不再与小报联系,绝无金钱交易。

《星期日快报》抵制了阿特金斯的诱惑,该报认为这一做法涉嫌违反了报刊投诉委员会的章程,违背了新闻职业道德。报刊投诉委员会规定:禁止记者未经当事人许可获取他人的病史、病历;只有拿出证据说明获取资料是出于满足公众需求,才可视为正当。片中拍到的媒体明知故犯。《镜报》与阿特金斯会面前,记者在电话里对他说,这笔买卖“相当敏感”。《世界新闻报》的记者在谈交易时犹犹豫豫,一方面说买卖个人病历是“灰色地带”,又承认名人整容是读者喜闻乐见的八卦。《人民报》说这事儿“很悬,法律风险很大”,但表示报社的律师会给出建议,以免出轨。“报社违规后得到的处罚不痛不痒,更不会罚款,他们自然不理会报刊投诉委员会的规定。”

其实,骗小报只是纪录片中的一小部分内容。纪录片正式开拍前,阿特金斯和团队在美国、东欧做了两年关于名人文化的调查。片子纪录了这些调查内容,有在纽约真实秀培训学校的见闻,有对伦敦名人公关大鳄克利福德的采访,有那些渴望子女出名上电视为此在所不惜的父母,还有社会学家、心理学家、媒体观察家的观点。一位社会学家说,名人文化自古就有,比如古希腊人热衷传播天神们的绯闻,好像天神就生活在他们中间。雅典的暴君皮西斯特拉妥看到一位美貌绝伦的女子,便让她坐到战车上,宣称她是女神雅典娜,底下民众们又哭又笑、又喊又叫,和今天温布利球场看台上的纳达尔、费德勒“粉丝”别无二致。

《Starsuckers》用实例说明,名人甚至左右了公众的政治生活。片中纪录了具有划时代意义的2005年Live 8演唱会的幕后事件,观众会看到,鲍勃·吉尔道夫、波诺等后半辈子致力于积德行善的歌星们,违抗慈善组织的建议而附和政客,劫持了曼德拉发起的“让贫困成为历史”慈善行动,使之成为政治交易。片中还有一个情节令人印象深刻。有位姓“蔗糖”的亿万富豪、媒体大亨、政治顾问,剧组编造了他的新闻,说一群反资本主义的示威者在他家外倒了一吨蔗糖。这条“新闻”没有一家报纸采用。■ 名人轶事知道娱乐八卦阿特金斯名人小报艾米·怀恩豪斯