10年造就《十月围城》

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

( 导演陈德森 )

( 导演陈德森 )

《十月围城》上映之前,有一则娱乐新闻称,谢霆锋准备把家搬到北京来。原因之一是有利于孩子的教育,比如小孩子可以讲一口流利纯正的普通话。放在10年前,这话怎么听都会觉得像杜撰出来骂人的。

《十月围城》里谢霆锋很意外地一点也不帅,他演了一个底层的车夫,为了把车夫演得像,他还从太阳穴到耳朵添了一道疤。他的表演也是非常现实主义的——事实上,这部由陈可辛监制,动作导演陈德森执导的电影,呈现出全然不同于港式动作片的气质。电影并没有一开始就开打,而是慢慢从生活场景、每个人的身份背景入手,到了后半部才看到了习惯的动作戏。电影还给自己设置了一个很有爱国主义情怀的背景:保护孙中山。

《十月围城》是陈可辛在内地和保利博纳共同成立的人人电影公司出品的首部电影,“融合”气质不言而喻。看得到香港电影人为了适应内地环境和文化做出的真诚努力,也看得出他们心目中对香港诚挚的爱,对延续香港电影特色和长处的坚持。在日趋融合的当下,他们期望能找到一种共通性,而这种共通性其实并不好找。用李安的话说,做得好是左右逢源,做不好是左右支绌。还好,《十月围城》首映以来,口碑和票房都很不错。

也许《十月围城》里最动人的镜头,不是精彩的搏斗,也不是“九帝一后”中任何一人的表演,而是那个场景:茫茫海上,几艘船驶向香港岛,岛上是1905年的中环城。

《十月围城》这部电影,导演陈德森从筹备到完成,用了10年。这10年里,他一直坚持,一定要搭这座城。

10年前,在香港,陈德森拿着这个剧本构想去找投资。他说,要搭建一座1905年的香港,还原那时的中环城。10个投资人听到,7个人掉头就走,剩下的人会劝他不要发疯。

开始筹备《十月围城》时候,陈德森的初衷,是想做一场香港电影的革命。那时他已经拍过几部成功的动作片,“当时大家都叫我动作片导演,但我想拍一些故事性强、有些意义,而且有些人物背景的电影”。

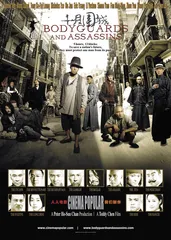

( 电影《十月围城》海报及剧照 )

( 电影《十月围城》海报及剧照 )

当时他和陈可辛一起在组建公司,陈可辛想起,父亲在20世纪70年代的时候筹备过一个戏:孙中山来过香港一天,清廷要暗杀他。有一个会武功的人,为了他的父母、媳妇、小孩,就出来保护孙中山。他不是为了革命,是为了家庭,保护下一代。

陈德森觉得这个故事有意思,因为它跳开了另一个角度看待革命。在他的设想中,他要打破传统香港动作片的框架,引领观众进入到人物当中去,“所以这个戏是两个多小时,前一个多小时没有其他动作,要你集中焦点去看这几个人。后面孙中山来了,这些人就拼了老命地去保护孙先生”。

( 电影《十月围城》剧照 )

( 电影《十月围城》剧照 )

建一座1905年的香港中环,成为这部电影迟迟无法推进的最重要因素,因为没有投资商能够支撑这个成本。

“当时没有内地市场,海外根本不喜欢看港片,有部分东南亚商人有兴趣,但根本支撑不了这个成本。后来我碰到一个老板,他的资金在台湾,我对台湾电影有一定的感情,就说我要去台湾开个电影公司,很多人都说,你笨死了,台湾电影根本已经死亡了。

“当时内地的市场还没有开放,港产片和美国片一起都算进口片。我那时有两部戏进来,一部是《神偷谍影》,票房2800万元人民币,一部是《特务迷城》,成龙的,3300万元。但能分到制作公司手里的,只有1000万元左右。

“那时我预想的资金投入是6800万港元,如果我拍6800万元,香港票房3000万元,台湾回来2000万元,内地1000万元,加起来才6000万元。能打平就已经算赢了,更何况一开始赌下去起码要输800万到1000万元,大家都觉得这是亏本生意。”陈德森告诉本刊记者。

也曾经想到和香港旅游发展局合作,把这座城拍完,就作为一个旅游景点留给他们。结果最终发现,实搭的话,要经过19个部门同意,全部沟通完要两年。说到这里时,陈德森忍不住说:“拜托,我只是拍个戏而已啊。”

场地的落实,最终于2002年底定到广州,2003年完成。此时,在剧本的构架中,一个保护孙中山的英雄,已经变成了六七个人,有当地的富商,有车夫、小贩、破落的世家公子等等,这里面还包括陈少白,当年中国日报社的社长。

( 电影《十月围城》剧照 )

( 电影《十月围城》剧照 )

在演员的筹集方面,陈德森又不得不面对新难题:“三个半月集中一票演员,要喊得出名字的、演技很好的,难度非常大。那时候全香港的演员差不多找遍了,不是档期不行就是价钱我们付不起,也可能他对那么多角色的剧本没有兴趣。”

2003年后,陈德森不断遭遇意外事件:SARS爆发,戏停工半年。2003到2004年,重新组合演员进入状态开始排练,投资方老板自杀了。接下来没有两周,陈德森母亲在澳门中风。之后,陈德森姐姐身患癌症。

( 陈可辛 )

( 陈可辛 )

之后大概有一年的时间,陈德森说他得了抑郁症。“后来我想可能孙中山太大了,我扛不下,我没有资格去拍,有点想全部放弃。”

转机出现在2007年底,《投名状》上映。“陈可辛是我的好朋友,我在恭喜他的时候,他说你有想过《十月围城》吗?他说,是时候盖这个城了,现在内地市场开放了,观众也接受这个电影。” 陈德森说。

1905年的中环最终建在广东南海。陈德森有一位83岁的老师,一次陈德森带他去看景,到了码头,看着二楼的地方,“他说你知道七八十年前,这里是干什么的吗?我说不知道。他说是洋服店。我说你怎么知道,他说是我爸开的,完全一模一样,连门口卖的那个参茸海味都一模一样”。陈德森说那一刻他很想掉眼泪,他是按照当时香港的老照片搭的。“香港的历史,70年代以后都没有老建筑了,‘70后’的小孩都不知道香港以前是怎样子的。”

陈德森的妈妈是上海人,上世纪50年代从上海迁移到了香港。半个世纪后,很多香港人又重新回到内地做生意,时间就这样转了一个圆。

陈德森说:“兜兜转转,10年之前合作不成,10年之后又一个大圆圈回来。”

对于孙中山,陈德森最欣赏的是他的内敛和坚持:“他很内敛,喜怒不形于色,他把什么事都扛下来。哀伤他摆在心里,快乐也在心里。他是虔诚的基督徒,他有宗教信仰,有革命的坚持。”

历史上,孙中山曾经到港一日,这一日在史书上只不过是一句话,并无太多记载。成片里,孙中山的镜头也并不多,影片重点还是集中在众多小人物如何在这一日中保护他,帮助他完成革命。因此,孙中山革命只不过是个背景,电影真正讲的还是小人物的兄弟情谊。这一点,是典型的香港电影传统。

陈德森说,他曾经下过一番工夫研究邵氏电影。电影中,那些100年前香港市井风味的镜头,那些小人物出于情感和义气而以生命报答知己的动机,那些“打通关”式的动作戏设计,不难看出邵氏电影对陈德森的影响。然而他并不认为自己的电影充满了“香港风味”:“从我一开始做电影,就说我的故事发生在非洲都可以,拿过来改一下,发生在纽约也可以,土耳其也可以。我觉得要用世界语言摆进你的电影里,不要太浓缩成小岛情怀。”

对于“回归”之后的电影环境,陈德森显示出一种积极和开放的心态:“内地太多素材、太多历史人物、太多大事件,很多东西可以拍。香港是很局限的,它的根不深。我们是有点儿漂泊的,现在回到大环境中,是更利于创作的。把我们已经认知、已经学过的东西,比如怎么样面对市场的一套经验和这里分享。内地的市场足够大,艺术电影、商业电影、娱乐片,都可以共存的。”

对于香港电影人和内地电影人在电影市场上的关系,陈德森告诉本刊记者:“其实大家可以一起把这个电影做好,这个电影市场很大。现在才4000多块屏幕,埃及是7万多块,埃及有8000万人口。中国这个市场很大,一个人吃不下的。要大家一起来做好,我不介意把我们的经验和他们交流,我也希望我的工作室有一些内地的年轻导演,我觉得大家是可以共存的。”■

“我们就是在限制的夹缝里找到一个平衡。”

——专访《十月围城》监制陈可辛

三联生活周刊:前几年,香港电影人提到和内地合作的种种不适应时,最常举的例子,就是由于条例限制,不得不使用内地演员去扮演不合适的角色。这次《十月围城》的演员阵容很强大,其中包括王学圻、胡军、范冰冰等一线内地演员。作为监制,你认为这次对内地演员的使用,最重要的原因依然是对条例的遵守么?还是首要照顾到了内地的票房?

陈可辛:我认为条例是公平的,每一部电影都会有条例限制,你要合拍就必须要符合这个条例。

但是符合这个条例后,用内地演员代替香港演员,你怎么样能让演员觉得舒服更为重要。其实每部电影我都会千方百计用不同的方法使效果拍出来不会突兀,很有机、很自然地展现在电影里面。就像《如果·爱》,我就选择了一个香港学生来到内地,碰到一个内地的“北漂”的故事,所以你不会觉得突兀。《如果·爱》的合拍精神是完整的,因为它真的需要一个内地演员,所以从这一点来说,每部电影有每部电影的方法。

《十月围城》虽然是讲香港,但不是现代香港,所以有内地演员不会觉得特别别扭。李玉堂这个角色本来是个地道的广东商人,历史上是个有钱人。这个角色,我们想了很久,然后就看到《梅兰芳》,王老师的魅力大家都很震撼,很想和他合作,就试试看,同时把这个角色的背景改成从山西来的商人。当年香港也不一定没有从北方来的商人,所以就这样决定了。决定了王老师之后,所有人都没意见,其他人很愿意做王老师的配角。既然找不到梁朝伟、刘德华这样的演员,倒不如找一个演技很好的,要是这个电影的首要市场是内地的话,王老师还可能使在内地的亲和力加强很多。

确实随着电影票房在内地的份额增大,在电影亲和力方面,我们一定会越来越以内地观众为主,不能说我不顾及香港观众,但确实是这样。

三联生活周刊:那么,目前配额的限制在制作过程中,是限制和约束的意义更大呢,还是限制和约束的意义在降低,内地演员和香港演员的使用已经慢慢变成了一个自然融合的过程?

陈可辛:我觉得这些都是自然过程,拍商业电影本来就是一大堆限制,没这些限制电影拍不好,我们就是在限制的夹缝里找到一个平衡。

三联生活周刊:《十月围城》的市场预期,目前大概是一个什么样的状况?

陈可辛:我觉得这个电影基本上应该是挺稳的,它的回报起码在30%以上。海外预售方面,北美还没有卖出去,日本还没卖,韩国卖了。因为海外的预售在中文电影方面已经在不停下跌,基本上没有了,很多国家已经有一年多没有买过中国电影了,所以以前的那种日子已经没有了,不可能再用以前的日子计算。

三联生活周刊:这部电影的演员片酬比例控制在1/4,显然比之前下降了。

陈可辛:这个电影是1/4还不到,1/4到1/5之间。现在大家都在说这部电影是明星阵容最大的一部电影,但是确实我的片酬比例是20%多一点点。我们大部分钱都是花在银幕上,没有花在明星上。明星得用,但要用得很聪明,这是要经验的。但确实这个数字是有一点偏低的,1/3是健康的。

三联生活周刊:那你这次使用李宇春和巴特尔是出于怎样的考量呢?他们不是专业的演员。

陈可辛:你说李宇春会不会带来票房呢?我不敢肯定。“玉米”能带来5000万票房吗?我不相信。但是确实李宇春的加入会让我们的新闻多很多,我们这个电影有十几个明星,这十几个明星都能产生话题。这些话题我们自己放到网上或媒体上,再加上每个明星的经纪人,加起来是无量的。这为我们的电影造了一个势。

这次来了两个和我们的电影新闻比较不一样的,一个是李宇春,她的存在拉低了电影的年龄层,也放大了观众层,另一个真的没想到,就是巴特尔。其实我们只需要他的形象,结果还去了体育版。这些真的不是计算的,有些东西是阴差阳错,你也不知道什么是对什么是错。

三联生活周刊:《投名状》制作完成后,2009年2月,你和黄建新共建“我们制作电影工作室”,与保利博纳共同组建人人电影公司。比较香港、北京和美国这三地的工作经验,你觉得三地之间工作方法要做怎样的调整和适应?

陈可辛:我们这一行,从小就跑码头,没有什么地方水土不服。我觉得北京特别像美国,好莱坞和北京的演艺圈很像,遇到的人都很夸张,很虚伪。我去美国那几年,到今天10年后再看,原来它最有用的是帮我备课,帮我好好准备怎么来内地。中国和美国都是极大的国家,人口都那么多,每个人的出处你都不知道。北京这种京城的概念,和LA、纽约是很像的,而且全世界、全国最强的人都来到这里。很多骗子没人知道他是谁,只要吹就行,这和美国是一模一样的。

三联生活周刊:决定在北京开设工作室和电影公司,促使你下决心的动机是什么?办公室开设至今,实际给你提供了工作便利的是哪些方面?

陈可辛:开设工作室,只是来北京的时候有一个落脚点,有一个自己的团队。这些都是对前面两部戏,每一部做得不够好的一个检讨。在内地做《如果·爱》第一部戏时,完全是绑手绑脚,完全是被动的。合作的是一个民营公司,碰到中影的“巨无霸”,碰到《无极》,完全是无计可施。《无极》一上,就全线下片了。内地的屏幕不够,戏院又操了生杀大权,电影的空间完全操纵在戏院经理手上。于是之后就知道要找中影,进入了和中影合作的香港导演的排队行列。我们还好,排得比较早,是第一批排的。

和中影做,当然有中影的好处,每个公司都有他的好处和缺点。但是你发现有些地方还是很被动,比如票房是得到了,但是好多东西,包括海报的设计等,透明度不够。你的主导权也不大。

当时觉得反正每个礼拜都得来,这里没有你的团队,很被动,什么事情都是一个老板和你说。有时会遇到不靠谱的老板,最靠谱的还是韩三平,但他也是一个人和你说。所以当时觉得在这里是得有个办公室,也好建立一个接轨的渠道。

这个办公室最主要负责的其实还是宣传。制作其实不在北京拍,谈剧本,两地谈,香港和北京,酒店和咖啡厅都可以谈。所以最重要的其实还是宣传,因为宣传一向是我的强项。从海报设计到各方面,我都是很挑剔的,一定要有自己的团队。所以我就开始筹划来这边,同时也开始筹划《十月围城》。

三联生活周刊:在制作力量和技术力量上,内地提供的便利体现在什么地方?

陈可辛:最重要的,一个前期一个后期。前期是你有没有兴趣听这里的人对你剧本的意见,或者明星使用的意见。比如李宇春,这边的工作人员会比我们更了解。后期主要还是宣传。

三联生活周刊:《十月围城》里有很浓厚的爱国主义情结,这是考虑到内地的需求么?

陈可辛:这些爱国的东西都是香港加的,不是内地加的。很多爱国的部分都是我强行加的,反而内地的工作人员不让我加。

因为我是华侨,我们是没有国家的,没有国家的人对爱国主义是有一种浪漫情结的。当年在香港拍电影,很多人都觉得UFO的电影对香港的感情是特别浓的,特别直白的。

德森导演本来要拍这个戏,就是想拍这种牺牲,他很喜欢煽情。后来我加了一些东西,他们都反对,就是王学圻说“闭上眼睛看见中国的未来”。因为这种话你们从小在学校就被教着说,所以你们觉得这是假的,但我们从来没有说过,对我们来讲,这句话就很真实。

三联生活周刊:影片中有一个情节:为了保护孙中山,要安排一个人去做孙中山的替身,引开火力。那么这里有一个疑点:既然革命宣传说人人平等,那为什么要让别人去替孙中山冒这个生命危险?

陈可辛:看《2012》,我最不喜欢总统不上飞机——美国人认为这就是人人平等。可是当然不一样,总统的脑袋一定是最值钱的,他一定得上飞机。人人平等是代表权利平等,但这世界当然是有阶级的。

电影里,有几句台词我特别喜欢。一句是“欲追求文明之幸福,先要经历文明之痛苦”,这句话是我们后来在文献里找到的他讲过的话。还有一句就是梁家辉讲“革命就是我们这一代的牺牲,是为了下一代”,这句我也特别喜欢。我觉得革命就是那么浪漫的事情,革命是不求回报的,革命的回报是你自己看不到的,一辈子都看不到的。

可能就是香港人对民族、国家这个概念我们以前都缺失,所以我们觉得这些都很浪漫。下一代是怎样的,我就不知道了。因为现在又有国歌有国旗了,我女儿现在一听到唱国歌,就说“My song my song”。

三联生活周刊:下一步,会把家从香港搬来内地么?

陈可辛:这不是我能决定的,是太太决定的。她搬来我就省很多事情,她搬来的话我的演艺事业会更好,但她就会苦,没朋友没家人。我来北京,其实每次也就是两三天。你要了解一个文化一个城市,要常常待在那里。但我在这里从早到晚都是开会,所以每次来和没来都一样。暂时一家人搬过来还不太可能,过几年吧。

三联生活周刊:《十月围城》你的身份是监制。你有没有计划不仅监制香港导演的作品,还监制内地导演作品?

陈可辛:其实一早就有,但是真不容易。我谈了一圈,从去年底到今年,12个月,除了拍戏所有人都谈了一圈,但是都话不投机。年轻导演太多艺术家了,如果有人叫我艺术家,我觉得是有点儿贬义,有点儿讽刺的。所以我对这个概念很不认同,但是我碰到的导演都很难规划到一个市场的关系里。

我喜欢的导演,大家话要投机,要针对市场,都是拍给观众看的电影,但要有创意,要有新意,也要有对的节奏。东西可以讲得很深,但是要深入浅出,绝对不能俯视观众。这是最糟糕的。

三联生活周刊:你进入内地的时候,很多台湾导演还没来,但是现在已经有了。未来趋势一定是融合,那么在这个融合的过程中,你认为还要打破的限制有哪些,不管是政策还是文化上?

陈可辛:其实我不觉得有什么限制,那些限制都不是人为的,没有什么需要改善的,老实讲,唯一需要改善的就是老掉牙的:能分级吗?但是这个电影也不是针对合拍片的,所有电影都有这个问题。因为不把分级搞定的话,有些老人家永远不会明白三级不一定代表色情暴力,而且不是所有人都会去拍三级。你在世界电影市场都会看到,所有的三级片都是最小的小众,不分级的话永远改变不了现状。你说多拍大片,那么小片怎么拍呢?小片就是要哗众取宠,小片就是要有话题,有话题就敏感,敏感的电影就会难拍。不分级就是所有人都是小孩,60岁了也是小孩。你现在再看全世界电影的尺度,没有一个地方比内地松,所有电影两岁小孩都可以看,但我的女儿绝对不能看《十月围城》。所以这个东西是个很大的结,这个结解不开,电影的发展永远是掩耳盗铃。■ 10陈德森北京电影爱情电视剧香港围城电影市场中国电视剧十月陈可辛三联生活周刊如果·爱战争电视剧造就十月围城