恋爱中的男人

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

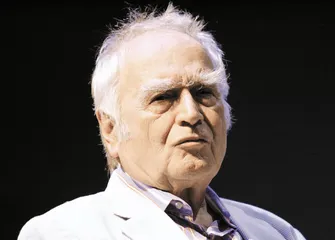

( 歌德

)

( 歌德

)

就在12月初,德国文化圈爆出一个惊人八卦。《明镜》周刊创始人的儿子雅各布·奥古斯坦在一次采访中提到,德国当代重要作家马丁·瓦尔泽是他的亲生父亲。几年前,他在和马丁·瓦尔泽见面后,感到一种莫名的相似感,母亲于是告诉了他真相,此时《明镜》周刊创始人已经去世。消息见报后,马丁·瓦尔泽在两小时内就发表了声明,大意是说雅各布早就来过他们家,他和他的4个女儿相处很好,他很喜欢雅各布,况且他很可爱,但这不是艺术。瓦尔泽现在已经82岁高龄,他此时对感情、亲情和名誉的态度,从回答中可见一斑。之前的一年,他刚发表了小说《恋爱中的男人》,应该也是在相似心境下进入创作的。

歌德在他的诗歌《马林巴德哀歌》中写道:“别人在痛苦时闷声不响,神却让我能说出我的烦恼!”他称写作者具有某种特权,在每次恋爱无果而终的时候,可以通过写作摆脱心中的苦闷。歌德曾在自传中说,当意识到自己的情感偏离社会道德准则时,他可以做到“断念”,一刀两断带来的痛苦,他会设法将它“转化为一幅画,一首诗,并借此来总结自己”。他留下的自传性故事似乎也正是如此,比如和初恋情人凯特辛的恋情,因为歌德过重的嫉妒心而分手后,他就写了剧本《恋人的情绪》。然而谈起《恋爱中的男人》,马丁·瓦尔泽说他揭穿了这个文化谎言,他说:“事实是,人生注定无法摆脱情感的折磨和痛苦,即使通过写作,也无法达到真正的解脱。”

马林巴德(Marienbad)直译为“玛莉安之泉”,是位于捷克,曾经是波希米亚地区的一个著名的疗养胜地,从19世纪到“二战”前,是欧洲上流社会趋之若鹜的地方。小说中的女主人公乌尔莉克说它像美国,因为它是人们在荒原中建起的一个绿洲,一个个华丽的宫殿般的疗养院和私人别墅在19世纪上半叶迅速而集中地拔地而起。后来它又随着20世纪60年代阿伦·雷乃的电影《去年在马里昂巴德》(另一个译名),在全世界获得更广的知名度。至少在人们的印象中,它是一个完美的(因为带着点脱离现实的气质)风流韵事的发生地。电影中的男主角不停地向女主角叙述他们去年如何在此相遇,而在女主角的记忆里,这应该从没发生过。与这个诡异的故事不同的是,1823年,歌德和他去年曾经在马林巴德遇见的姑娘乌尔莉克·冯·莱韦措再次相遇,于是两人间开始了一场实实在在的准爱情事件,每个人都看到他们在花园里散步,不停地交谈,以致它成了当年德国上流社会里一个被疯传的谈资。瓦尔泽告诉本刊记者,这件事在当年是一个丑闻,而他就想通过写作的效果,来告诉人们,其实它挺可爱的。

瓦尔泽还告诉本刊记者,在他的小说发表后,乌尔莉克家族的后人找到了他,其中一位送给了他一座乌尔莉克的铜像,现在就摆在他家里。歌德和乌尔莉克谈了一场精神恋爱,甚至一度想娶她为妻,但一切随着度假结束而结束。鉴于两人55岁的年龄差距,小说中模模糊糊地交代似乎是受到她母亲的阻碍。生活中的乌尔莉克终身未婚,一直活到95岁,她在临去世前,烧掉了一沓信札,把纸灰带进了棺材。她的侄孙女在给瓦尔泽的书面陈述中说,烧掉的应该就是歌德给她的书信。乌尔莉克什么都没留下,符合当年上流女孩的做法。另一方面,也给了马丁·瓦尔泽一个很大的创作想象空间。

空间有多大,难度就有多大,因为男主人公是伟人歌德。瓦尔泽说,100年前,托马斯·曼就曾想以“歌德在马林巴德”为题写小说,后来不知道出于什么顾虑改弦易辙,去写了《死于威尼斯》。2007年夏天,马丁·瓦尔泽以80岁的高龄,全力投入了这个令他惦念了很久的主题的创作,此时,他已经超过了歌德当年的年龄,想必也有了很多个人体验来回答人们一直以来想知道的为什么歌德到了晚年“老不自重”(尽管在回答记者的提问时,他试图把自己择出来)。他本人早已在德国文学界和评论界扬名立万,对于一个受众人瞩目的文学家在社会中的感受,无论是人们单纯的仰慕,还是阿谀奉承的利用,或者敌人明里暗里的攻击,都比较清楚了。他曾经就自己和格拉斯在德国文坛轮流执政的“文学君主”的地位说过:“有些作家如果有幸活到80岁,他就会进入我和格拉斯这样的角色,到时候一切都会自动送上门来。”由此,他创作了围绕歌德周围的一个鲜活的生存环境。

( 马丁·瓦尔泽 )

( 马丁·瓦尔泽 )

瓦尔泽对本刊记者说:“写小说就是一个有揭露有隐藏的辩证法。你揭示了一些东西,又把自己的一些真实的创作想法隐藏其中。我不会明确告诉读者,我是站在谁的立场上,我喜欢比较委婉一些的方式。探究小说家的自传性背景,在德国几乎成了一场全民运动。相对而言,我觉得艺术家就不必受此烦扰。某年某月我在法兰克福火车站的厕所里亲了一个黑人女孩,我直接说出来有什么意思?我就愿意传递些虚虚实实的信息。曾经有人问到歌德他本人的经历和他的一首爱情长诗之间的关系,歌德故意说:‘斯特拉斯堡发生的事情,根本不会在这里出现,但没有斯特拉斯堡的事情,就不会有这首诗。’”

一直以来,瓦尔泽的文风以善于自省和反讽见长。在瓦尔泽笔下,和年轻姑娘交往的歌德是相当算计的,读者看到他如何有意识地保持绅士风度,同时时刻介意自己的年龄和体能的劣势,所以会通过其他方式,比如他的社会地位,让周围的权贵朋友的轮番出现,当然少不了时不时奉上小诗一首,来捕获美人的芳心。当然它和一般爱情小说一样,最终引发读者共鸣的还是超越年龄的爱情和人性的本质。

在黯然离开马林巴德的旅途中,歌德创作完成了经典长诗《马林巴德哀歌》,感叹他和乌尔莉克之间的美丽与哀愁。“如果说,我们更多从这首诗中读到的是乌尔莉克的姿容,瓦尔泽在小说中,则更多刻画了乌尔莉克的心灵。”译者黄燎宇告诉本刊记者。在瓦尔泽的笔下,乌尔莉克风趣十足,既有和年龄相称的活泼,也有相当的勇气和睿智,和歌德享受只属于他们俩的语言游戏,你来我往,感情才逐步升级。而对瓦尔泽来说,创作的乐趣也在于此,他在领奖演说中说道:“每当我们自以为了解某个小说人物的时候,小说里就会出现一句话或者一个情节,而我们压根儿就想不到这个人物会说这样的话,会做这样的事。”在小说的第三部分,瓦尔泽创作了数封歌德写给乌尔莉克的长信,语言优美,真挚生动。从这些信中可以体会到,瓦尔泽所说的即使通过写作也无法消解的歌德的痛苦,是绵延不绝的。而德国评论界批评这本书的声音则是:“这是瓦尔泽,不是歌德。”

在小说中,歌德吻了斯泰因夫人后,斯泰因夫人说“您的吻很有水平”。“这是你从什么地方看到的吗?”本刊记者问瓦尔泽。瓦尔泽说:“这是我编的,不过很多人以为是真的!”关于素材的采集,瓦尔泽说他并没有拘囿于史料,他说:“我对歌德的了解更多是根据与他同时代和他有过交往的人留下的只言片语,想象力是来自个人经历。历史只会记载歌德在那年夏天在马林巴德去听某场音乐会,音乐会上的女歌唱家演唱的是舒伯特作曲、歌德作词的歌曲。但是在小说中的音乐会上,歌德并没有专心听音乐,他在注视乌尔莉克,并因为她的存在,而体会到音乐如何变得更美。”

瓦尔泽在北大发表的获奖演说是关于“文学传递的信息”。他觉得,如果今天的政治终于幡然醒悟,想拉近人们之间的距离,也许可以从文学中得到启示。因为读者从未有异国的概念,就像塞万提斯让我们对西班牙感到亲切,梅尔维尔让我们对美国一见如故一样。而让媒体信息主宰的社会比读者国际联盟更易受到煽动和唆使,进而相互仇恨。他觉得人们不应该一味地期待小说做社会批判,因为小说的功能大于社会批判——“小说的诉求更大,更高,更激进。乌托邦是小说的命根子,它想让读者理解所有在小说中行动和遭受痛苦的人,也就是所有人。”一部好小说,它所描写的一切都会投下白色的影子,即便在最黑暗的事件上也会投下白色的影子。如果没有这白色的影子,小说叙述的事情就只是一条旨在制造观点的缺乏历史的告示。北大德语系女生在颁奖台上演唱的《男孩看见俏丽的小玫瑰》,正是《恋爱中的男人》提到的一首歌。进入到小说的瓦尔泽,隐藏在一个温柔多情的面具后面,他写到,在温泉小镇某次傍晚的狂欢中,女孩的母亲把女孩从歌德身边带走,老歌德听着这首歌,感叹着夕阳无限好,毫不掩饰地流下了眼泪,但也有生以来第一次感到自己很“合群”。■ 男人恋爱