解 锁

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

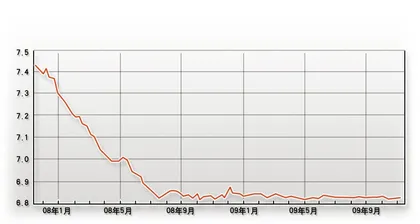

美国总统奥巴马访华,一大议题是人民币汇率。这个微妙时刻,央行就汇率形成机制的表态出现了微妙变化,首度提出“结合国际资本流动和主要货币走势变化,完善人民币汇率形成机制”。资本市场,人民币升值预期下B股创出了年内新高。似乎,人民币升值已经是箭在弦上,不得不发了。

人民币升值预期,表面上看是我们迫于贸易摩擦,不得已而为之。实际上确实别有原因:美元在贬值,执行着“联系汇率”的人民币于是被“绑架”,逐步失去购买力。从长期看,这应该是人民币脱离美元最主要的动力。半年来,美元一直处于贬值通道,美元指数已经从3月的90点跌至11月中旬的75点。指数的成份货币清一色是西方货币,欧元就占了超过一半的权重,并没有完全反映美元对全球货币,尤其是处于上升势头的发展中国家货币的变动。半年中,美元对升值最劲的澳元,贬值幅度已经达到了35%,对处于危机漩涡中的韩元则贬值了28%,对亚洲主要发展中国家印度卢比贬值了11%。对一些亚洲国家的贬值幅度甚至超过了欧洲货币。若非币值贬损导致的购买力原因,澳大利亚和印度出口我们的铁矿石便不会高达100美元/吨,再度回到危机前的高价。

从另一个角度来看,因为人民币与美元事实上将近16个月的锁定状态,人民币在帮助美元保值,同时也防止了手中的外储贬值。而一旦经济复苏,这种权宜之计也应该退出,再寻找一种更可持续的方法。全球资本流动中,我们不停地购买美国国债,增加了美元的需求,进而抬高了其价值。此外,每年大量购入美国国债,相当于帮美国央行在全球回收美元流动性,从而防止其过快贬值,一定程度上也能防止人民币过快升值。而若停购甚至沽出美国国债,美元则会进一步贬值,我们8000亿美元的国债和数千亿的房地产债券也将遭受损失。中美两国在各自的利益面前,似乎达成了默契,“联系汇率”成为既成事实。但一味保持下去,听任外储越积越多,却是难以承受的。

除了“外储陷阱”,随着经济总量增加,人民币若仍与美元联系,甚至会充当“冤大头”。在国际货币基金组织正在进行的新一轮改革中,未来我国在国际货币基金组织的投票权比重有望仅次于美国,位居全球第二位。这反映出我国经济总量在全球所处的地位。而人民币的含金量,由于生产率的提升,相对于全球大多数国家都处于上升状态。美元与人民币汇率固定,等于增加了它的购买力,又因为外汇持有者心理上对这种固定汇率的预期,事实上增加了持有美元的信心。这就如同昔日的“金本位”,发钞国通过承诺固定价格兑换获得了海外个人和机构对本币的信心,从而可以发行远多于黄金储备的货币。

人民币与美元的“联系汇率”“解锁”前,重温一段上世纪最大规模的外汇储备调整或许不无补益。上世纪20年代,英国再次恢复金本位制度,并将英镑与其他国家汇率定于与战前相同的水平。由于战争的损失,以及其他国家崛起,战后英国的国际收支状况发生了根本性变化,经常项目已经从顺差变为了巨额逆差。作为新兴国家的代表,法国经济突飞猛进,却轻信了英国的兑换承诺,掉入了英镑陷阱。最多的时候,法兰西银行拥有全球一半的外储,其中主要是英镑和美元。当法国人发现自己积累了太多的主权货币后,他们开始悄悄卖出英镑,兑换黄金。然而,当这项政策实施时,外汇市场上最大的交易者这一身份,却使法兰西银行进退两难。他们不能卖得过猛,那样英镑会崩溃,自己手中的财富将化为乌有,但即使是非常小心,英镑还是免不了崩溃的命运,法兰西银行甚至不得不干预市场,以支持英镑。当英镑最终崩溃时,法兰西银行被推到了实质上接近破产的境地。

大量研究表明,造成上世纪30年代大萧条的原因可能有很多。但在著名经济史学家金德尔伯格看来,大国兴替所引发的国际货币体系的不稳定,是最为主要的原因:英国国力渐微,难以再承担稳定金本位制度的职责;而美国国力虽强,黄金储备也很雄厚,但在彼时却还没有接替英国的金融发展水平。法国却因为一项盯住制汇率政策以及随后一连串的失策,成为危机的一个催化力量。在1931年英国放弃金本位后,对美元的担心又开始上升。为了避免更大的损失,法兰西银行把所有的美元资产变成了黄金,而这一政策很大程度上导致了30年代的全球货币紧缩,进而催生了全球的大萧条。

现在的美国和当时的英国一样,长期的政策目标显然是强势美元。不过对人民币,超万亿的美元外储使其游刃有余,我们在谋求保值的过程中则不免投鼠忌器。■