素雅“中国白”

作者:曾焱 ( 明永乐甜白暗花牡丹纹梅瓶

明宣德罕见白釉酒杯,质地细薄,底部刻有“大明宣德年制”六字青花款,以21.675万欧元成交

明宣德暗刻花圆盘,7.275万欧元在巴黎苏富比成交 )

( 明永乐甜白暗花牡丹纹梅瓶

明宣德罕见白釉酒杯,质地细薄,底部刻有“大明宣德年制”六字青花款,以21.675万欧元成交

明宣德暗刻花圆盘,7.275万欧元在巴黎苏富比成交 )

瑞典小城乌尔里瑟港(Ulricehamn)靠近第一大港口哥德堡,当地一位钢铁大王仿效巴黎奥赛博物馆,出资把1906年的一个老车站改建成了远东古代艺术博物馆。博物馆有着明亮的橙黄色外墙,规模很小,主体藏品不过千余件,开馆后却很快和斯德哥尔摩皇后岛上那座王宫里的“中国馆”齐了名——因为这个豪富把他1998年巨资收购的闻名世界的一批中国古代艺术精品陈放在馆里,准确地说,他是为了保管陈列这批珍贵的艺术品改造了博物馆。这批东西原本是瑞典实业家卡尔·肯普在20世纪上半叶的全部收藏,此人对中国早期金银器和宋代定窑瓷器的收藏,被公认为海外最高级别,并拥有数件孤品和绝品,在国内博物馆和台北“故宫”也难得一见。

2008年,这批聚首了半个世纪的收藏在苏富比的拍卖会上离散。苏富比用了4个专场来拍卖这位瑞典著名收藏家的藏品。春拍的时候,苏富比先后在香港和伦敦举行了两个中国早期金银器拍卖专场,数十件御制金器和上百件唐、宋银器都是卡尔·肯普个人旧藏。有消息说,这两场拍卖已经把乌尔里瑟港远东艺术博物馆里展示10年的那批金银器藏品全部送入市场。在巴黎,苏富比春秋两次拍卖亚洲艺术品,瓷器一项也都是以肯普和另一位瑞典收藏家特克丢斯(Tectus)的专场作为重点。因了卡尔·肯普这个名字在西方亚洲艺术品收藏界的号召力,他收藏的一批中国早期白、青、黑釉瓷和韩国高丽瓷器基本都以高出预估的价格被古董商和藏家追买。金银器拍卖专场可以说是华奢,以白釉瓷为主角的瓷器专场基调又如此素雅纯净,卡尔·肯普一生的收藏品就在这样两种全然不同的极致审美中交错登场,尽管这是他生前最不情愿看到的结局。

在西方的亚洲艺术品收藏家里,卡尔·肯普是品味比较特别的一个。1884年他出生在斯德哥尔摩的一个工业家家庭,1917年继承了父亲的产业后,他投资成功,成为20世纪早期瑞典造纸和化工行业的巨头。卡尔·肯普年轻时热爱网球运动,1912年在斯德哥尔摩夏季奥运会上拿过男子室内网球双打冠军。大约在上世纪20年代,身为实业家的他开始涉足亚洲艺术品收藏,吸引他的是中国早期金银器和陶瓷器。他的重要藏品大都得自两次世界大战期间。香港苏富比“帝庭金辉——珍贵明清御制金器”专场中,25件拍品全部是肯普的旧藏,其中一件明朝宣德年间的金胎錾赶珠云龙纹嵌宝石三足盖炉,就是他1940年从伦敦苏富比拍卖会上买到的,68年后拍到1.168亿港元,刷新中国金属工艺品拍卖的最高单价纪录。在他那个时代,几乎没有西方古董商或者收藏家看到中国早期金银器的价值,他是最早做系列收藏并进行学术研究的人。半个多世纪后,艺术品市场证明了卡尔·肯普的眼光:像三足盖炉这类明初纯金御制器物,目前所知存世仅8件,除了已经拍卖的这件,其余7件都被欧美的公共博物馆收藏。这件金炉成为继元青花鬼谷下山纹大罐、清乾隆古月轩珐琅彩赏瓶后,又一件成交超过亿元的中国古代器物。

对于中国瓷器,卡尔·肯普喜欢的也是恬静的白瓷,审美品味要求比较高。20世纪中后期西方人收藏中国瓷器,更多看重元明青花和明清官窑烧制的色彩艳丽的粉彩、珐琅彩,尤其近年,清三代(康熙、雍正和乾隆)宫廷瓷器身价高涨,在国际拍卖市场上创拍卖纪录的也以这类瓷器为主。其实在中国瓷器最初风靡欧洲的十八、十九世纪,法国人取名“中国白”的白瓷曾令他们迷恋不已。法国人伯希尔在其所著《中国美术》中形容:“天鹅之白色,即著名于世之中国白瓷是也。”卡尔·肯普的收藏开始于20世纪二三十年代,品好却不随大流,素雅古朴的白、青、黑、红釉瓷成为他寻找藏品的主线,造型干净、不着一色的名贵白瓷在他的收藏中更是占据了很重的分量。白瓷烧制在中国的瓷器史上延续时间很长,考古发掘的一种说法是,北魏遗址已经发现有白釉瓷器,到魏晋时期贵族之间开始以白瓷为礼品相赠。隋唐两代白瓷烧制工艺逐渐成熟,名气最大的是河北邢窑,宋代则有定窑。元代蒙族“国俗尚白”,窑工专为宫廷烧制一种枢府釉白瓷,主要用作宫廷祭器。独好白瓷的风气一直延续到明初,随着景德镇工匠对胎釉配制等工艺反复改进,明永乐年间面世的甜白瓷成了白瓷烧制工艺上一个分界,它色调柔润,看上去有恬而甜的感觉,所以取名“甜白瓷”。《明太宗实录》记录,皇帝对他的大臣评价彼时贡瓷“洁素莹然”,连回人进贡的玉碗也不能夺他所爱。宣德白瓷的烧制工艺和永乐年间水准相仿,器形也以日常用的碗盘、杯具为主,明代学者王世懋在《窥天外乘》中写道:“永乐、宣德间,内府烧造,迄今为贵。”2008年6月12日巴黎苏富比专场,一件明宣德年制、保存完好的白釉瓷碗以超过10万欧元成交。碗壁阴刻菊花花纹,线条婉约精美,专家认为是明宣德白瓷的典型器,1954年在威尼斯“中国艺术展”中展出过。另一件明永乐白瓷盘,内盘底阴刻缠枝葡萄纹和花卉纹样,曾是约翰·D.洛克菲勒三世的收藏。

卡尔·肯普能够成就为中国瓷器收藏大家,和瑞典近代史上繁茂一时的东方贸易以及它带来的20世纪东方文化学术研究热很有关系。流散在瑞典等北欧国家的中国古代艺术品,数量比不了英、法、美等国,但也很可观,主要流出时间一是18世纪贸易活跃时期,另外还有清末民初以斯文赫定等探险家为主的在中国境内的考古发掘和盗买。瑞典商人到广州设商馆做贸易,集中于18世纪30年代到19世纪20年代。继葡、西、荷、英、法等国之后,1732年瑞典东印度公司的商船首次进入广州,此后百年里大约有130多次贸易航行记录。他们的路线基本上是从哥德堡港出发,中途在西班牙的加的斯港靠岸,装上美洲白银后穿越印度洋抵达广州黄埔港。18世纪欧洲从北到南崇尚中国风,和其他几国一样,瑞典商船从中国运出的也是茶叶、瓷器、丝绸和香料这些紧俏货,瓷器数量尤其惊人。后来有瑞典学者统计过,仅在1766年到1786年的20年间,运往瑞典的中国瓷器就超过1100万件套。1745年,瑞典东印度公司那艘著名的“歌德堡号”返航时在歌德堡近海意外触礁沉没,18世纪第一次打捞后,时隔200多年人们再进行第二次大规模发掘打捞,仅瓷器一项仍然捞出400多件完整的器皿和9吨多碎瓷片,可以想象当年整艘船的瓷器贸易量有多大。

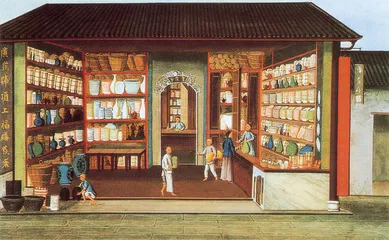

( 19世纪末,广州“广发号”中国瓷器店(水彩画) )

( 19世纪末,广州“广发号”中国瓷器店(水彩画) )

卡尔·肯普死于1967年。从20世纪50年代开始,斯德哥尔摩东方博物馆馆长波·盖林瑟韦德(Bo Gyllensvard)一直担任他的顾问,以卡尔·肯普的藏品作为研究对象,他写了几本关于中国早期金银器和陶瓷器的著作。盖林瑟韦德同时也为瑞典国王古斯塔夫·阿道夫六世做收藏顾问,三人关系密切,都是20世纪瑞典中国艺术研究领域的著名学者。国王去世前将他收藏的中国陶瓷和青铜器全部捐给了瑞典国家博物馆,盖林瑟韦德希望老友肯普也能这么做,但肯普没有舍得。他将藏品留给两个女儿,但在遗嘱中注明,如果她们将来出售,只能卖给瑞典的博物馆。

如果看到这些收藏品被拍卖的情形,老肯普可能会后悔他自己的选择。两个女儿很想遵从父亲的心愿,但她们无意将这些收藏作为家族的传承来守护。20世纪70年代,两人对怎么处理这些收藏产生了重大分歧,最后的决定是出售后平分所得。上世纪80年代和90年代,她们断续地和伦敦著名的东方艺术古董商埃斯肯纳兹保持接触,将一部分陶瓷收藏交给他展览、估价并且帮助寻找买家。为了尽可能将这批收藏完整地留在瑞典,盖林瑟韦德为肯普家引荐了钢铁大王安德斯·韦兰德森(Anders Welandson),他愿意购买全部藏品并收藏在当地博物馆,而且承诺10年内不出售。他并没有违反这个承诺:1998年他和肯普两个女儿签订合同,先后购入肯普的900件中国陶瓷和200件早期金银器,2008年他出售这些藏品时,不多不少正好10年期满。只是韦兰德森并未直接交给苏富比拍卖,他的下家是新加坡一家投资集团,而担任这个集团艺术投资顾问的据说是负责苏富比中国区近10年的朱利安·汤普森(Julian Thompson)。60年、10年、1年,这批藏品在拥有者手中停留的时间轨迹,让我们看到收藏、投资和投机之间的差别。■

( 明白瓷香炉 )

( 明白瓷香炉 )

(文 / 曾焱) 素雅中国