经过省察的人生

作者:薛巍 ( 左图:阿斯特拉·泰勒 )

( 左图:阿斯特拉·泰勒 )

行动中的哲学家

在拍摄了《齐泽克!》之后,29岁的泰勒想再拍一部关于哲学的纪录片。制片人鼓励她制作一个纳入哲学家全明星阵容的片子。但只拍摄哲学家对其观点的阐述会比较沉闷,一个偶然的机会让泰勒想到,可以让哲学家边走边谈。

她刚读了丽贝卡·索尔尼研究散步的历史的《漫游爱好者》一书,想起了历史上的多位漫步哲学家。亚里士多德一边跟学生在学园漫步,一边阐述他的宇宙理论:在宇宙中,神是不动的推动者,其他一切都在潜能和现实之间变换。卢梭在《一个孤独漫步者的遐想》中说:“我只有在漫步时才能沉思,停下脚步时,我的思考也会停止,我的头脑只跟我的双腿一起工作。”克尔凯郭尔经常在哥本哈根街头漫步,本雅明则是巴黎漫游者的化身。

漫步的哲学家这一形象不符合通常人们对智力活动的印象——我们以为哲学家们应该是笛卡儿的自画像(在一个暖和的房间里自言自语“我思故我在”)和罗丹的裸体“思想者”的混合体。但在哲学上还有一个相反的传统,尼采在《偶像的黄昏》中说:“久坐是反对神圣精神的罪,只有那些散步时产生的思想才有价值。”

美国哲学家诺齐克也认为,最适合作哲学思考的地方不是安静的书斋,“在林中思考和漫步时,在凝视海洋时,在沉思时,在与朋友推心置腹地交谈时,自我的深层部分被带入到意识层面,与其他部分结合起来,带来更大的自我从容度,产生更充实的自我感”。

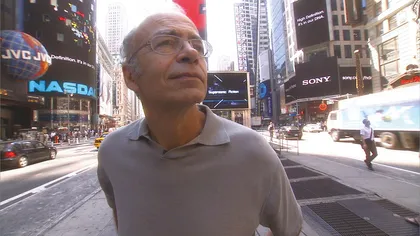

( 纪录片《经过省察的人生》中,彼得·辛格走在纽约第五大道上邀请观众做一个关于救助他人的思想实验

)

( 纪录片《经过省察的人生》中,彼得·辛格走在纽约第五大道上邀请观众做一个关于救助他人的思想实验

)

美国古典学家玛莎·纳斯鲍姆每天上午健身两小时,在为半程马拉松做准备期间她会每周跑55公里。她说:“律师们喜欢打网球和壁球——也许是因为其竞争因素,而哲学家们喜欢跑步,也许是因为跑步的孤独和沉思因素。”她曾为2007年出版的《跑步和哲学》一书撰写了《阴郁的内心世界:跟着音乐跑》。该书中的其他篇目还有《长跑和强力意志》、《一起寻找友谊:跑步和亚里士多德的友谊论》、《成为跑步者的现象学》、《是什么激励一个人早起跑步?》、《我们能在跑步机上体验到意义吗?》、《杜威和美丽的步伐:作为美学体验的跑步》。

她是如何决定邀请哪些哲学家的呢?她说:“我寻找那些我认为其作品有价值的人,那些曾经积极向学术界之外的人发言的人,那些关注道德问题并乐于参与拍摄的人。”有几位之所以受到邀请,跟她的个人经历有关:她12岁的时候就读过彼得·辛格的动物权利宣言《动物解放》一书;因为她的画家姐姐苏努拉·泰勒患有先天性关节挛缩症,她对纳斯鲍姆的著作产生了兴趣,后者曾经用社会契约论阐述残障。她联系到的每个人都表示愿意参与,但有些最终未能出场——马克思主义文论家特里·伊格尔顿太忙了,离得也比较远,查尔斯·泰勒摔断了胳膊。

( 诺齐克与他的著作

《经过省察的人生》 )

( 诺齐克与他的著作

《经过省察的人生》 )

泰勒邀请了8位不同派别的哲学家,并为拍摄对象选择了有趣或合适的背景。普林斯顿大学的安东尼·阿皮亚在多伦多机场讨论世界主义。齐泽克在伦敦一个垃圾场挑战自由主义的环保主义。彼得·辛格关于消费的思想在第五大道奢华的商店得到强化。《帝国》一书的作者之一迈克尔·哈特一边在中央公园里划船,一边思考今天的革命会是什么样子,他说,周围到处都是财富和休闲的象征,但那一派田园风光的地方也强化了乌托邦的革命思想。康奈尔·韦斯特乘车穿越曼哈顿的时候,比较哲学跟爵士乐和蓝调,让我们意识到精神生活会有多么强烈、激越。

在片中,阿斯特拉的姐姐苏努拉坐在轮椅上,跟酷儿理论家朱迪斯·巴特勒一起在旧金山的市中心漫步。苏努拉谈到身体上的进入会带来社交上的进入。美国城市和建筑物中道路的变化使得残障人士在社会中的移动更加容易,从而加深了他们融入社会的程度。在社会空间中的移动对人的成长非常重要。

在世哲学家的全明星阵容

诺齐克在《经过省察的人生》一书中说:“人生的活动因为省察而变得充实。我并不是像苏格拉底那样,宣称没有经过省察的人生是不值得过的——这未免过于苛刻了。不过,当我们用经过自己深思熟虑的想法来指导生活时,我们所过的就会是我们自己的生活,而不是他人的生活。”他在该书中讨论的问题偏重于个人的安身立命,在泰勒的纪录片中,哲学家们谈论的多是现实的政治问题。

阿皮亚赞同世界公民这一提法。他认识到现在我们跟全世界有着真实的关系,不再只是跟一百来个家人、朋友和同事有交往。通过旅行、通讯、娱乐和网络,我们日益意识到别的地方的人的存在。由于这种广泛关联,我们都要对对方负责。

韦斯特引述叶芝的话说:“省察你自己的灵魂黑暗的角落比士兵在战场上打仗需要更多的勇气。”辛格开玩笑说,苏格拉底因为败坏青年人的罪名被处死,所幸当代哲学家不会遭受类似的命运。他在一家商店橱窗前对观众说,选择如何花钱是一个道德问题。他设计了一个思想实验:假如在上班途中你看到一个小孩在池塘中挣扎,哪怕会弄坏自己的新鞋、上班迟到,你也会毫不犹豫地选择救人。但让你把买鞋的钱捐出来救助贫困儿童,你就没那么踊跃,哪怕每年有近1000万名5岁以下儿童死于贫困,同样的事每天发生2.7万次。

哈特讨论了他那一代人80年代在中美洲的经历。他意识到他和其他美国人那时并没有真的帮助中美洲的革命。他开始探讨革命的意义,是用另一个精英取代一个腐败、自私的精英,还是消除一切权威?他开始更多地关注改变人性的可能性,使人们真正能够在没有精英的情况下实行民主和自治。

纳斯鲍姆探讨了如何使社会正义涵盖身体和思考能力不齐全的人,包括残疾人、儿童和老人,确保每个人都有机会充分发展他们的能力。

齐泽克说,生态运动正在成为一种危险的宗教。生态运动认为,在被人类破坏之前,地球和自然的生态是平衡的,齐泽克对这种假设表示质疑,认为这是亚当和夏娃的堕落与失乐园的世俗版本。他说,自然本身就是一系列难以想象的灾难,比如,石油就是自然灾害造成的,植物和动物被挤压成了石油。齐泽克声称,生态是人民新的鸦片。他反对的是完美自然的观念,但并不否认全球变暖等潜在生态灾难的警示信号,对此人类不予承认,好像他们不知道危险的存在一样行动,结果我们拒绝相信地球上的生命会被摧毁。■

(文 / 薛巍) 人生哲学家省察经过