谁的进化论

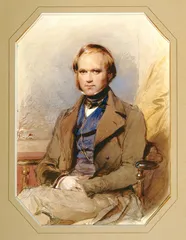

作者:舒可文 ( 英国博物学家、生物学家、进化论奠基人达尔文 )

( 英国博物学家、生物学家、进化论奠基人达尔文 )

《天演论》之所以对赫胥黎、 斯宾塞各取一部分自有其道理

严复留学时,中国的状况总把留学生的注意力引向专业之外的问题,严复的问题是西方富强的秘密是什么,特别是英国富强的秘密是什么。《物种起源》和其他科学似乎不会给中国带来富强,所以与严复急切关心的事情没有直接关系,斯宾塞把进化论在人类社会领域的运用给了他真正的启发。

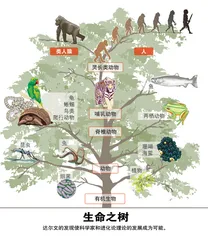

“富国强兵”的洋务运动,历经30年,效果并不明显,而甲午一战给担任北洋水师学堂教习的严复深深的刺激。战败之后,严复在天津《直报》连续发表《论世变之亟》、《原强》、《辟韩》、《原强续篇》、《救亡决论》五篇政论文,呼吁变法。在《原强》中,他不仅介绍了达尔文《物种起源》及其生物进化论,同时介绍了斯宾塞的社会进化论学说。在英国同样知名的斯宾塞自始至终试图使政治学与生物学联系起来,英国思想史论者把这点当成斯宾塞学说的特点,并认为他这个努力并没有真正成功,但它通过《天演论》在中国成功传播了。

严复最中意的是斯宾塞的书,但他告诉读者斯宾塞的著作“数十万言,繁衍奥博,不可猝译”,而能简明地传递进化论的小册子更是他急需的,赫胥黎的小册子正当其时。1895年《马关条约》后,严复开始根据赫胥黎出版于1893年的《进化论与伦理学》和1894年的导言编译《天演论》,而用按语介绍和维护斯宾塞,《天演论》中的“复案”几乎占了这本篇幅不大的小册子的1/3。

赫胥黎做《进化论与伦理学》的讲演时正值英国的维多利亚时代,是大英帝国的巅峰时期,整个社会信仰科学进步,对于工业革命充满了乐观和信心。同时贫富对比十分明显,有工厂主舒适的享受,也有《雾都孤儿》的悲惨。赫胥黎从思想史资源讲解生物进化论之后,“注意力大部分已经转移到近代科学思想对于道德和政治问题的关系上”。他很迫切地要引起听众注意到这个问题的严重性。与自然进化过程相比,“社会进化实际上是一种性质根本不同的过程”。伦理过程就是对人之间生存斗争的约束,“因此势必与宇宙过程的原则发生对抗”。

( 浦嘉珉论及鸦片战争对中国的影响时,认为积弱的中国具有接受“社会达尔文主义”的土壤。此图为1857年英法舰队炮轰广州城 )

( 浦嘉珉论及鸦片战争对中国的影响时,认为积弱的中国具有接受“社会达尔文主义”的土壤。此图为1857年英法舰队炮轰广州城 )

赫胥黎在他的讲演稿中模拟了一个“园艺过程”:殖民者到一个殖民地,首先要做清除的工作,然后引进英国的植物、动物,以及英国人。开创了一个新的区域,殖民者就好比园丁要保护这个新的区域,与自然制度作斗争。他要尽可能地彻底排除本地的竞争者,无论是动植物还是人,然后按理想来挑选成员。这之后,用法律来约束其中的成员,避免内讧。这种伦理与被殖民的中国是什么关系?在这个园艺世界里,严复的情感预设是被处置的一方,其伦理并不对被处置的一方应用,严复当然不取。

以当时的情景,严复心中自然竞争的对象包括外强,甚至主要是外强。而赫胥黎的“维持和改进一个有组织的社会”,在严复的情景中,就是维新改制使中国成为一个有组织的社会。

赫胥黎把人区分为自然人格和人为人格两种,过于依从自然本性就导致竞争,对社会有害,严复译为“自营大行,群道息而人种灭”,所以赫胥黎要用社会伦理约束自然竞争。严复则反驳说,中国社会历来皆释憾而平争,所以“治化进而天行消”,像赫胥黎那样讲社会伦理,“克己太深,自营尽泯者,其群又未尝不败也”。严复虽然指责赫胥黎因果倒置,但他取用了其“保种保群”的用意。

中国传统社会一直抑制竞争,而英国疯狂竞争已经是争到了“日不落”,资本主义竞争导致的贫富分化已经构成社会问题。所以,赫胥黎针对的是英国,而严复针对的是中国的处境。在中国的处境中再讲约束,种将不存。但他又取赫胥黎“与天竞胜”的字义,这里的天,好像有时运的意思。而斯宾塞在社会意义上讲的“自强”进化,正合中国的处境。严复取斯宾塞的深意就在于,把中国和英国都当成是自然中的竞争力量,不甘于成为被处置的一方。

严复研究者史华兹说,严复的难题是,达尔文和斯宾塞所说的进化动力为什么只在西方发挥作用,在中国却陷于泥淖呢?就是因为西方人懂得进化论,使进化的力量不受限制,而中国的圣人们从未了解进化的过程,似乎有能力通过抑制的手段阻碍进化。严复认为李鸿章自强方案失当,例如现代海军,不可能在未经变革的社会里成功。

所以严复不会认真接受赫胥黎的社会伦理部分,转向斯宾塞是必然的。虽然他们并没有谈到国家富强问题,没有涉及国力问题,所讨论的是人民的权利与国家的关系。赫胥黎讲的伦理是通过国家作用抑制恶性的社会竞争,才有社会的安全和幸福,而斯宾塞相信进化力量只有不受到国家干预的阻碍,才能让大多数人获得幸福。严复在《天演论》中,把他们所说的人与人之间的社会竞争,转换为国与国的竞争,把“普遍幸福”转换成了“国家富强”。这点理论上的区别并非严复读不出来,只是对当时中国的紧迫现实来说根本不重要。

文人的反应

《天演论》成稿到出版前的三年期间,严复一边修改斟酌,一边以稿本做北洋水师学堂的讲义,“与同学诸子相课”。同时通过书信、抄本等方式,《天演论》实际已经开始流传。

1896年,梁启超任上海《时务报》主笔,发表《变法通议》。《变法通义》中用中国概念连接新学说讲,引易曰:“穷则变,变则通,通则久”,“变者天下之公理也。变亦变,不变亦变。变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教;不变而变者,变之权让诸人,束缚之,驰骤之”。他后来任教的时务学堂的《西学书目表》中已经列入了《天演论》。在他与多人的通信中都提及《天演论》的学说和读后感。1897年春,梁启超致严复信中,甚至引用《天演论》中“克己太深,而自营尽泯者,其群亦未尝不败”的句子。不久后,梁启超更以“天演之事”来讨论社会改良和君主立宪。通过梁启超,康有为也在出版前接触了《天演论》。

“曾门四弟子”之一的吴汝纶在一封1897年3月9日致严复的信中写到:“吕临城来,得惠书并大著《天演论》,虽刘先主之得荆州,不足为喻,比经手录副本,秘之枕中。”可见其喜悦之情。吴氏后来为《天演论》出版写了序言。与严复一起在天津创办《国闻报》的诗人夏曾佑,1896年6月前后遇到严复,谈及“《天演论》为赫胥黎之学”。文人孙宝瑄在书信中说到夏曾佑“操论又变,近持天演学”。孙宝瑄、章太炎、梁启超、谭嗣同、汪康年、夏曾佑、张元济等都广有交往,在他们的书信、日记中到处散落着《天演论》的传播痕迹。

1897年前,陕西味经书院山长刘古愚也得一手抄本,他不仅在书院讲天演论,而且促成了《天演论》最早的公开版本——味经版的刻印。

戊戌变法前,《天演论》“索观者数处,副本被人欠留不还”,显然已经在文人圈流传,尤以维新派的中坚们为主。维新改良的主张与“物竞天择、适者生存”不无观念上的联系,梁启超论证说,其时中国万不能行共和立宪,也尚未能行君主立宪制(人民程度未及格,施政机关未整备)。“吾辈论事,毋惟优是求,而惟适是求。”他给严复的信中曾说:还得先抑制自营,先以君权代劳。客观上,《天演论》为戊戌维新派提供了一种思想资源。

1897年底,《天演论》在《国闻报》增刊《国闻汇编》开始发表;1898年湖北慎始基斋木刻本《天演论》,作为正式出版物使《天演论》得到广泛传播;在1898至1905年间还有富文书局石印本、杭州史学斋石印本等。1905年商务印书馆出版铅印本。40年间印刷近30版之多。

王国维在1904年撰就的《论近年之学术界》中称:“……唯近七八年前,侯官严复所译之赫胥黎《天演论》出,一新世人之耳目……是以后,达尔文、斯宾塞之名腾于众人之口,‘物竞天择’之语见于通俗之文。”

变法维新的支持者、江浙名人宋恕,是反对天演论的代表,连续撰写《驳赫胥黎此诣》,他在通信中说,“赫胥黎不过英国一生理学家,小名士,非大名士,其中议论可笑者甚多”,数篇《驳赫胥黎此诣》“皆东西洋政理家之深谊,使赫胥黎见之,决无词以反驳。惜未通英文,不能译寄英国耳”。即使如此,他也在其任教的求是书院为学生讲读《天演论》。

1905年胡汉民在《侯官严氏最近政见书》中称:“自严氏书出,而物竞天择之理,厘然当于人心,而中国民气为之一变。”

澄衷学堂学生胡洪骍回忆:在澄衷学堂,有一次,国文教员教学生买吴汝纶删节的严复译本《天演论》来做读本,这是他第一次读《天演论》,教员出的作文题目是“物竞天择,适者生存,试申其义”。这种题目自然不是十几岁小孩子能发挥的,但读《天演论》,做“物竞天择”的文章,都可以代表那个时代的风气。几年后,胡洪骍赴美留学,行前改名为“胡适”。

维新、革命皆为保种

严复鼓吹的进化、竞争,从不是指社会内部的竞争,而是以族群为单位与外强的竞争。所以对他来说鼓吹竞争是为了国家社会的强盛。《天演论》“导言”中明说:“天演之事,将使能群者存,不群者灭;善群者存,不善群者灭。”维新就是为了自强,与外强竞争。新,是作为一个国家整体的新,而不是社会;单位是国,而不是单个的人。在中国屡战屡败的当时,《天演论》的读者很少细究赫胥黎在科学史和思想史上的贡献,他们在意的只是“优胜劣败”的公式在国际政治上的意义。所以多数《天演论》的推崇者也总是把“合群”与进化联系起来,提倡进化,实为保种保群。

毛泽东的老师杨昌济在他的札记中点明了,“优胜劣汰,行于国与国之间”,因为有外竞之事,更要在国内以合群为要务,并非不竞争就不能强国,只是竞争不在国内。创办《湘报》、宣传变法维新的湘人唐才常警示说:如果自己不先择种留良,等西人来选择,百十年后,必将和黑人一样“澌灭无疑”。

1902年杨度为《游学译编》所作发刊词也有此忧:“大忧乎今日之中国,方为世界竞争之中心点,优胜劣败之公例,必为天演所淘汰,自此之后,又将为黄白存亡亚欧交代之过渡时代矣。”“天下无无主之物,己不能有,必以与人,此亦物竞天择之公理也。我国国民又将谁尤?”

维新运动失败后,革命论成为新派知识人士的利器,一时间革命成为“天演之公例也”。严复在1906年革命酝酿的时候就有悔意:“时局至此,当日维新之徒无所逃责。”他说当时他就知道天演论的危险之处,所以《天演论》之后,赶快出版《群学肄言》,讲社会学理论,就是为了让那些激进人士稍微持重点,“不幸风气已成”。

吴稚晖则苛刻地指责严复:某巨子在前二十年,做八股、吃大烟,充教习、当总办。到康有为以流氓无赖之气息,以诡奇之论震天下,某巨子也别树一帜于津门,其实只是翻译传话而已,并不懂进化与天演之别。吴稚晖理解的天演是个渐进的漫长历史过程,事不进就是弊,人不进就是病,自然会慢慢淘汰它。而进化“不以过去者为权衡,而与同时者相比较”,立即革除病与弊,这就是革命。所以革命就是求进化。于是反对革命的严复,就被讥为“于进化与革命二者之性质未曾深求也”。他为促使青年到法国学习革命,创办里昂中法大学,发起留法勤工俭学运动,周恩来、邓小平名列其中。

章太炎是激进的革命论者,《驳康有为论革命书》也以进化论的竞争说来鼓吹革命。他讲善恶兼进,说欧洲进化至今,贵族、平民的贵贱之分,君臣、男女的尊卑之别,都日渐削弱,人人皆有平等之观,这是善的进化。但富商大贾之与贫民,不共席而坐,共车而出,雇员服务于雇主,不仅要竭忠尽瘁,还必得曲意逢迎,可见其恶的进化。没看到恶的进化的一面,是因为维新派功利心太重所致。他的革命方案是“光复”,光复中国的政权和道德。

( 赫胥黎 )

( 赫胥黎 )

帝制被推翻后,孙中山以为进化的目的达到,“共和国,首重平权,弱肉强食、优胜劣败之学说,是社会之蠹,非共和国所宜用”。试图以互助论取代进化论,他说进化论讲的生存竞争,“此种学说,在欧洲文明进化之初,固适于用,由今视之,殆是一种野蛮之学问。今欧、美之文明程度愈高,现从物理上发明一种世界和平学问,讲公理,不讲强横,尚道德,不尚野蛮。”

维新派、革命派在接受进化论的时候,主要目的都是探索中国人这一群体在种族竞争中的生存之道;而鲁迅、胡适等新一辈知识人开始发现和拯救自己,探究新文化的创造和传播。

( 斯宾塞 )

( 斯宾塞 )

梁启超在1922年的《五十年中国进化概论》中回顾了这段思想变迁。第一期,先从器物上感觉不足,外国的船坚炮利确是我们所不及,对之有舍己从人的必要,曾国藩、李鸿章的洋务运动之所作,于是福建船政学堂、上海制造局等渐次设立起来。第二期,是从制度上感觉不足,自从甲午败于日本,想到堂堂中国为什么衰败到这田地,都因为政制不良,所以拿“变法维新”做一面大旗,康有为、梁启超一班人所为。第三期,便是从文化根本上感觉不足,革命成功将近十年,所希望的件件落空,渐渐觉出社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制决计不可能,要求全人格的觉悟。新近回国的留学生,鼓起勇气开始了全部解放的新文化运动,从此也分化出不同的解放道路。

陈独秀在《青年杂志》第一卷第一号上撰文:“举一切伦理,道德,政治,法律,社会之所向往,国家之所祈求,拥护个人之权利自由与幸福而已。思想言论之自由,谋个性之发展也。法律之前,个人平等也。”“可称曰‘近世文明’者,……厥有三事:一曰人权说,一曰生物进化论,一曰社会主义。”

胡适也主张“改造社会要从改造个人做起”,高呼“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!”20世纪30年代胡适曾重申:“民国六七年北京大学所提倡的新文化运动,无论形式上如何五花八门,意义上只是思想的解放与个人的解放。”

进化论的解读发生了很有意味的 连续转变

面对第一次世界大战,梁启超对进化论流露出了犹疑:“自达尔文发明生物学大原则,著了一部名山不朽的《种源论》,博洽精辟,前无古人,万语千言,就归结到‘生存竞争,优胜劣败’八个大字……所以就私人方面论,崇拜势力,崇拜黄金,成了天经地义;就国家方面论,军国主义,帝国主义,变成了最时髦的政治方针。这回全世界国际大战争,其起原实由于此;将来各国内的阶级大战争,其起原也实由于此。”但如果承认“生存竞争,优胜劣败”,中国便只能发奋自强,“外竞国权”,道义上没有理由谴责列强。

当崇拜强权的德国在“一战”中战败后,“公理战胜强权”忽而成了中国知识分子新的信仰。1918年冬,北大学生、教授在天安门集会,庆祝中国的胜利、庶民的胜利、公理的胜利。

美国总统威尔逊和苏俄首脑列宁一致宣布支持“民族自决”。威尔逊提出:各民族“应获得绝对的自治权”;“遵循唯一的准则就是有关各国人民的权利平等”。中国知识分子从此有公理来维护国权了,美国总统威尔逊也成了“世界上第一个好人”。

半年不到,“二十一条”给庆祝胜利的人们泼了一头冰冷的水,激起的是愤怒的火,许德珩起草的“五四游行宣言”再论公理时,底气已经倒退:“二十一条是背公理而逞强权,将我之土地由五国共管,侪我于战败国如德、奥之列,非公理,非正义也。”

严复在《天演论》里所指的现实世界的公理是由进化论揭示的。梁启超也曾说:“自有天演以来,即有竞争,有竞争则有优劣,有优有劣则有胜败,于是强权之义,虽非公理而不得不成为公理。”

“五四运动”后,曾经在新文化运动中集结起来的新文化人,很快便发生了分裂,部分人通过平民主义的桥梁走向社会主义,部分人再次回到民族主义,个人自由主义明显减弱。这其中又有主张模仿英美的,主张模仿苏俄的,以及主张模仿意、德的,“各种不同的主张正在竞走,中国已成了各种不同主张的血战之场”,主要焦点又回到了合群保种的议题。

“五四运动”前,孙中山一直低调。“五四运动”激起的举国反响中,孙中山再提三民主义。辛亥革命后孙中山曾以为:“民族、民权二大主义均已达到目的”,只剩民生主义可提,而且是可以平和办法,逐渐促社会之改良。二次革命时,民权受到打击,孙中山在手书的《中华革命党总章》中提出“以实行民权、民生两主义为宗旨”。“五四运动”后,在孙中山的新三民主义中,反帝民族主义成为中心论旨。蒋介石更明显地表现出民族主义情绪,据此而反感新文化运动,“所谓新文化运动,究竟是指什么?就当时一般实际情形来观察,我们实在看不出它具体的内容。是不是提倡白话文就是新文化运动!是不是零星介绍一些西洋文艺就是新文化运动!是不是推翻礼教否定本国历史就是新文化运动!是不是打破一切纪律,扩张个人自由就是新文化运动!是不是盲目崇拜外国,毫无抉择的介绍和接受外来文化,就是新文化运动!如果是这样,那我们所要的新文化,实在是太幼稚、太便宜,而且是太危险了!”

而那个威尔逊由于没能在巴黎和会上说服英、法支持中国的要求,他的“第一大好人”的位置降为“第二好人”。1923年12月北京大学民意测验投票选举世界第一伟人,497票中威尔逊得51票,列宁得227票。

这种褒“五四运动”贬新文化运动的情绪并不是个案。褒“五四”是因为它的政治指向,而胡适之反“五四”原因完全相同。唐德刚说:“他反对的当然不是他小友周策纵的五四运动,而是他底及门弟子傅斯年、罗家伦、段锡朋一干人,于民国八年五月四日,在北京的大街之上,摇旗呐喊的那个五四运动。”它是“一个很纯粹的爱国运动”,对新文化运动是“把一个文化运动转变成一个政治运动”。

这却使新文化运动的中坚陈独秀幡然明白了一个政治道理,所以他说:“我们应该抱定两大宗旨:强力拥护公理。平民征服政府。”“我承认用革命的手段建设劳动阶级的国家,创造那禁止对内对外一切掠夺的政治法律,为现代社会第一需要。”曾呼喊“德先生”的陈独秀摘引罗素在《中国人到自由之路》里的话:“中国政治改革,决非几年之后就能形成西方的德谟克拉西……要到这个程度,最好经过俄国共产党专政的阶级。因为求国民底智识快点普及,发达实业不染资本主义的色彩,俄国式的方法是唯一的道路了。”开始组织筹建共产党。

1923年商务印书馆出版《社会主义与进化论》、《马克斯学说概要》等译著,进化论在社会主义理论中被重新解释。

直到1979年以后中国形成落后是要挨打的共识,重复的还是《天演论》最初的生存保种焦虑,而经济改革后,随着这种焦虑的减弱,在民族内部显露的恶性竞争的弊端,则由于缺少赫胥黎社会伦理的思想制约,逐渐成为新的社会焦虑。

倘若严复再生,重做《天演论》,当有不同面貌。■(文 / 舒可文) 历史中国近代史马克思主义严复新文化运动梁启超达尔文清朝历史进化论天演论赫胥黎斯宾塞