浦嘉珉谈中国与达尔文

作者:三联生活周刊 ( 浦嘉珉 )

( 浦嘉珉 )

三联生活周刊:您认为《中国和达尔文》通过研究达尔文主义与中国的关系,来讲述19世纪中期到20世纪早期中国思想史的意义在哪里?

浦嘉珉:在今天我们讨论达尔文和中国这个话题之前,请允许我指出两个令人困惑的问题。首先,我们没有清楚的专业名词可以简单地将科学达尔文主义(或者说进化的自然属性的科学研究)以及非科学意义上的达尔文主义,即通常所谓的“社会达尔文主义”区分开来。

“社会达尔文主义”是一个无可救药的模糊的词语,因为它不代表一整套成熟的想法。我使用“社会达尔文主义”这个词,只是为了捕捉任何试图解释人类历史和社会发展方面的所谓的“达尔文式的法则”的概念。从这个意义上,“达尔文主义”总是被使用(或者说总是被错误地使用)来证明诸多事物的合法性,包括种族主义、资本主义、帝国主义、社会主义、共产主义、改革主义、革命主义、激进主义、保守主义等等。我认为,19世纪以及大半个20世纪,这些“主义”的鼓吹者们完全有理由被称为“社会达尔文主义者”。但是,可以代表那么多意义的“社会达尔文主义”本身却毫无意义了。

第二个问题则是中国人特有的问题,或者应该说是中国人跟日本人特有的问题。中国人跟日本人都把“evolution”译成“进化论”(原先是日本人创造了这个词语)。这是译错了。“演化”不是往上演的。达尔文的演化论没什么上下,也没什么善恶好坏,只有适与不适而已。其实中国人的曲解也不能怪中国人。达尔文的《物种起源》一出,很多英国人、美国人也笼统地把演化与进步混为一谈,虽然“evolution”字面上没有进步的意思。虽然如此,用中文谈evolution比较困难,因为动不动就“进步起来”。为什么人类那么容易把演化与进步两个观念混到一块儿呢?因为咱们洋洋得意地认为咱们第一,咱们是最好的动物。也许是这样,但同时也是最坏的,但是达尔文可没证明咱们是。

三联生活周刊:你这本著作写于1976到1983年,这正是中国政治剧变的阶段。这个历史背景是否影响到了您当时的研究和写作?虽然我从书中似乎读不到多少影子。

浦嘉珉:达尔文的思想,无论是被理解的还是被错解的,都对中国从戊戌变法到毛泽东思想有着深刻的影响。在这半个多世纪的中国历史文献里,我们可以看到许多达尔文主义的烙印。这是大多数中国知识分子要求某种变革的时期;从最初的“变法”,到后来的重重革命和改革,改革派和革命派都纷纷拿达尔文做他们的主保圣人,支持他们的主张。

达尔文是第一位被中国知识分子关注的西方人士。首先不是因为他使得我们了解了自然历史的真相,而是他似乎揭开了西方社会“优胜劣汰”的秘密。达尔文似乎是解释了什么是帝国主义,他好像说(其实他没有!)帝国主义本身不是什么罪恶的东西,而是“纯粹自然”的。因此,不能像林则徐那样给英国女王写信,苦口婆心劝她的国民不要再卖鸦片,只能拼命抵抗,拼命争存。

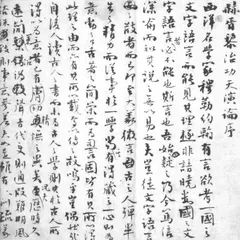

( 严复和他所著《天演论》的手稿 )

( 严复和他所著《天演论》的手稿 )

对于中国人来说,达尔文主义的物种灭绝的“威胁论”是带来了希望的哲学:如果中国人抗争,就能给自己以生存。这显然可以激起国人的爱国主义热情,但这并非正确的达尔文生物学。

我认为,中国的近现代知识分子并没有科学地“使用达尔文主义”,即使是“五四运动”前期留学回国的科学家们,也好不到哪儿去。我们也不能责备康有为、梁启超、严复等人不明白这种新的科学,因为他们没有机会科学性地研究达尔文思想。曾经学医而略懂生物学的鲁迅,也没有对进化论有多少科学的理解,他也是用革命式的隐喻来扩大声势。无论是好是坏,他们都通过达尔文式的语言来推动改革和变革。

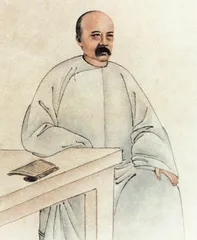

( 梁启超 )

( 梁启超 )

三联生活周刊:您曾经提到这本书主要是写给中国读者的,您想要通过它向中国人传达什么主张和意见呢?在25年后的今天来读这本著作,我们能从中领悟到什么新的东西吗?

浦嘉珉:我是从1973年开始着手研究的,经历了10年,直到1983年才出版这本书。在我写这本书的时候,还是“文革”时期,毛泽东时代那种无休止的暴力运动,不能说对我研究达尔文和中国这个课题没有动力。西方人也抱有对达尔文主义的困惑,所以,对他们而言,中国人对达尔文主义的困惑也是很有意思的话题。但是,达尔文主义对于中国人是最重要的话题,当时以及现在我都认为,中国人必须看清楚围绕达尔文主义的这些困惑,来减轻内部的斗争和冲突。

虽然现在回过头用达尔文的方式,而不是达尔文主义,来审视邓小平的“第二次革命”,可以认为它是一种偏离传统意义上的、归为改良主义式的改革。对于25年之后的今天,站在历史的角度,是值得重读中国的近代思想史和革命史的。

为什么关注这部分历史很重要?因为从戊戌变法以来,许多伪科学的概念被制造出来,需要我们去辨别。世界上的其他国家也是,正如美国人慢慢了解到种种伪科学的理论是为了用来支持种族主义、未受约束的资本主义和扩张的帝国主义,所以,中国人也必须看清楚造成了无数中国人巨大痛苦的伪科学的实质。

三联生活周刊:请您谈谈社会达尔文主义在中国的早期传播,以及对严复、康有为等儒家思想家的影响。您在书中指出,中国人是通过他们对道教、儒教、佛教的理解来了解达尔文的,所以中国人始终保持着自己传统哲学的精华。

浦嘉珉:可以说,通过质疑所有古代权威,尤其是质疑某些最受拥戴的传统思想,达尔文促成了中国思想的真正复兴。中国的达尔文时代,可以说开启于1895年,即严复通过《天演论》的翻译第一次提到了达尔文,这与欧美的达尔文时代之间存在着40年的时间差。在严复引介之前,极少人在中国听说过达尔文。

1895年中日甲午战争后,正是中国内外交迫的时期。康有为“公车上书”要求“变法”,严复以他的方式支持了这种呼声。严复认为,西方的强大奥秘在于制度之外,它更深地隐藏于人们的心智中。中国人相信周而复始的循环体系,因而毫无进展,西方人相信进步,所以他们获得了发展。

接着,康有为建立了一种由圣人或圣人之力推动进化的前达尔文主义学说,他借助中国的传统元素,使得达尔文式的进步观更容易被接受。对康有为而言,进化是一场合乎理想的“彬彬有礼”的进化,正如“礼”自身的演进那样。

三联生活周刊:中国的儒教思想与达尔文主义有着诸多冲突,比如,达尔文主义强调不断的变革和发展,而儒教则教导人们在传统和经典中寻求真理。当达尔文被引入中国的时候,深受儒教熏陶的严复、康有为等士大夫是如何调和这些冲突的?

浦嘉珉:中国传统哲学中的儒教思想确实影响着中国人对达尔文主义的认识,严复的《天演论》就是很好的例子。但是,达尔文主义也确实挑战了儒教、道教、佛教,在内忧外患的年代,人们认识到这些意识形态都不能挽救饱受帝国主义侵略的中国。当时的许多知识分子认为,中国必须通过斗争才能生存,他们把道教和佛教说成是绝望的和平主义。儒教是其中遭攻击最为猛烈的。先是梁启超,他不同意康有为的儒教是一种宗教的论断,接着是鲁迅,他抨击儒教是造成“人吃人社会”的元凶。最后,胡适大喝:“打倒孔家店!”

达尔文主义,我说的是科学达尔文主义,并没有“对错”之分。对任何事情,不能问好不好,对不对,只能问适不适。社会生物学的学者认为光用一个“适”就能解释所谓的利他主义行为,但是这些行为从科学上说,不能说是好的,只能说是合适的。比方说,“见义不为无勇也”中的“义”不是“最合适”而是“正确”,而“正确的”行为是“仁”的行为。由此看,儒家接受进化论并不意味着他们必须否认和抛弃儒教。

三联生活周刊:请您谈谈达尔文主义和种族主义的问题,以及早期中国思想家在种族问题上持有什么样的立场?为什么说达尔文的进化论被认为是拿来支持种族主义的论断?

浦嘉珉:社会达尔文主义在19世纪末和20世纪初对中国的一个不幸影响,就是康有为、梁启超、孙中山等人在一定程度上认同了西方伪科学的种族主义。种族主义在达尔文主义出现之前就存在,只是达尔文的进化论被白种扩张主义者们拿来利用了,并用来粉饰种族不平等就是一种科学现实。他们认为,种族代表着进化的阶段,只有适应的种族在生存斗争中胜出。种族歧视,其实达尔文是最讨厌的,从他最早关于“比格尔(Beagle)号”航行的著作中,可以看出他不是种族主义者。

康、梁力劝他们的国民们为“保种保国保教”而斗争,但请注意:第一是“保种”。不幸的是,为了使得同胞相信中国人能够生存下来,他们声称只有“白种人”和“黄种人”才是适者,他们甚至说中国人为了优胜会变成白种人!红种、黑种以及棕种人都不是适者,他们正走向灭亡。这种偏见原本是西方的,可惜的是,它很“适合”中国当时的需要。

马克思主义的阶级论是超种族的,阶级比种族更重要,并且阶级可以团结种族。可惜的是,阶级论后来就成为另一种种族主义了:“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,“龙生龙,凤生凤,老鼠生儿爱打洞,猫生猫,狗生狗,小偷儿子三只手”。这不是另一种宿命论、另一种偏见吗?

三联生活周刊:严复用“物竞天择”来表达关于“生存斗争”的达尔文主义学说。“物竞者”,严复说,“物争自存也”,“天择者”,“存其宜种也”,中国的社会达尔文主义如何看待生存斗争?

浦嘉珉:“争”在汉语中属于贬义,儒家的荀子认为“争者,祸也”,道家的老子也说“不争之德”。因此,由于颂扬斗争,达尔文是与中国经典相抵触的。

如果有什么东西是中国社会达尔文主义者所共有的,就是对于“群”的偏好。在西方社会,物种内部的竞争对达尔文而言是物种转变的根本原因,但中国的情况是非常不同的。严复说:“其始也,群与群争”,没有发现群体利益与个体利益之间的冲突。因为严复所处的是民族危难的时代,群体的生存岌岌可危,群体灭亡了,个体还有什么希望呢。中国人感到“群”的威胁,当他们听到达尔文的关于生存的自然斗争的理论,他们认识到不是个人与个人的斗争,而是群和群的斗争。

然而,这不是严格意义上的达尔文式的真相。对于达尔文来说,“群”是一个抽象的概念,只有个体真正地存在。“群”似乎存在着,但是实际并不存在。所谓的“社会集体”是一个虚构的东西。

三联生活周刊:您认为中国的社会达尔文主义者是如何解释“群”和“个人”的关系的?

浦嘉珉:“群”和“己”相对重要性的讨论有相当严重的政治性结果。这是一个极其复杂的问题,我这里只能蜻蜓点水地谈一谈。我认为大多数的中国改革者和革命家认识到了“群”(抽象的概念,泛指国家)的生命比个人的生命更宝贵。梁启超再次直接清晰地说出了这个意思:“有益于群者为善。无益于群者为恶。”“人不可以奴隶于人。顾不可以不奴隶于群。不奴隶于本群。势必至奴隶于他群。”“进化的运动不可不牺牲个人以利社会。不可不牺牲现在以利将来。”

然而,为了群体牺牲个人是一回事,但是任由群体中自我任命的领导摆布而牺牲个人,则是另一回事。自由与民主,无论怎样定义,仍然是极其革命性的概念,这些思考方式也影响到了早期中国人对于民主的看法。严复想要通过君主立宪制来解放中国人民,这样他们可以更好地斗争。他认为,英国人之所以是适者,是因为他们为个人而斗争。然而,他也希望中国人民在被“解放”以后受制于“群”,结果是自我任命的领导所主导的。这就出现了关于训政的种种理论,用梁启超的话就是开明专制。但是,领导没说,训政要训到几时?

三联生活周刊:请您谈谈社会达尔文主义、共产主义、社会主义在思想形态上千丝万缕的联系。

浦嘉珉:达尔文主义为共产主义和社会主义在中国的传播铺垫了道路。我认为,在中国,社会达尔文主义演变成了共产主义或者毛泽东思想,只是一种巧合,因为如果这个世界上根本不存在达尔文,中国也同样可能会发展共产主义和毛泽东思想。但是实际上,对于一些中国知识分子来说,达尔文式的标语(与科学达尔文不同),确实为马克思主义在国内的传播做了铺垫。

中国的思想家们,严复、梁启超、孙中山、胡适都在构建一种最后由马克思主义来填补的意识形态真空。康有为引进的是一种“儒教”的进步观,为后来梁启超的进步论做了铺垫。梁启超始终保持着改革者的姿态,至少在辛亥革命之前,但是他比孙中山更激进地用了“革命”这个词来主张改革。梁启超与孙中山不谋而合都借助于“达尔文主义”来宣称“造反有理”,早在毛泽东之前,而且都说是达尔文说的,是达尔文之理。因此可以说,达尔文主义使得暴力革命合法化,这是它对中国所做的举足轻重的事情之一。■(文 / 王珍) 中国近代史严复达尔文主义梁启超达尔文浦嘉珉天演论中国康有为