华南虎消退的经济地理

作者:吴琪

( 周正龙 )

野生华南虎的可能踪迹

58岁的廖先圣在山里转了25个年头了。湖南省石门县西北边陲的壶瓶山属武陵山脉北支的太清山脉,主山峰是湘鄂两省的交界线,他的出生地就在不远处的石门县南北镇大城湾村。1985年,当廖先圣作为壶瓶山自然保护区的代表去四川卧龙接受培训时,当时的林业部保护司自然保护区管理处王处长握着廖先圣的手说:“我做梦都想看见野生华南虎啊!”廖先圣心里吃了一惊,小时候家乡到处都有的老虎,已经这么珍贵了吗?

其实让老廖感到吃惊的准确时间是在1982年。从部队转业回乡的他来到壶瓶山自然保护区负责保护自然资源,兼任当地林业公安派出所的所长。接到上头的文件,见到华南虎已被列为国家一级保护动物时,“心里头真是想起好多事”。1949年出生的老廖,青少年时期正赶上“人民公社”的年代,家里祖辈都是猎人。村里的成年男子经常成群结队上山打虎,谁家的牛羊被老虎偷吃了,主人家招呼一声,就有很多人一起上山去抓虎。“年纪比我大的那些人,不少都被老虎伤害致残。我岳父是壶瓶山当地人,打虎时右胳膊肘被老虎咬住了,侥幸虎口逃生。”

1972年廖先圣在石门县林业局下属的一个公社林场工作,当地群众发现林场苗圃的石洞有老虎出没,于是几个人拿着火把守住洞口,几个人冒险探进洞里,活捉了两只小老虎。幼虎被人抱走后,回到石洞的母虎一直在苗圃附近吼叫,人们感到害怕,离母虎最近的十几亩苗圃因此荒废。石门的供销社花20块钱收购了这两只幼虎,在计划经济凭票供应粮食的时代,他们每天给幼虎喂鸡蛋,或者想办法喂点肉。但是供销社很快供养不起,便将幼虎卖给动物园,廖先圣从此也就不再知道它们的下落。“才过了10年啊,老虎就减少到成为国家一级保护动物。”

当老廖开始做保护野生动物的工作后,他发现自己居然难以搜寻到华南虎的证据。以前山里头到处都是的老虎,如今怎样能证明它们确实存在过呢?老廖哭笑不得,四处打听到有一位姓田的村支书,在“人民公社”年代买过一张老虎皮。老廖花费了几年时间终于找到田家,借出了这张1965年猎得的虎皮向外人做展示。“以前大家都想着除虎患,或者弄点虎皮和虎骨卖钱,哪里会想到今天的景况?”

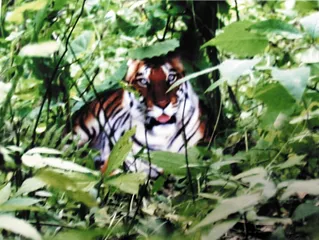

( 陕西省镇坪县城关镇文采村村民周正龙拍摄的华南虎照片 )

( 陕西省镇坪县城关镇文采村村民周正龙拍摄的华南虎照片 )

意识到华南虎的珍贵后,廖先圣从1985年开始在壶瓶山自然保护区开始连续跟踪记录华南虎的踪迹,只要有老百姓汇报,他们便赶到现场收集毛发、粪便,用石膏将脚模拓下来。

近20年的野外收集资料,老廖坚信壶瓶山仍然存在野生华南虎。他对壶瓶山华南虎的野外状况的印象分为两个阶段。与一般研究者简单地认为虎一年比一年稀少的结论不同,廖先圣认为在上世纪80年代到1996年,华南虎出现的频率一年比一年高,“国家保护华南虎的政策还是挺有成效的,从我收集的情况来看,当时华南虎在壶瓶山至少还有一个繁殖种群”。但是1996年以后,华南虎出现的频率急剧下降,“已有老虎的年纪大了,它们会自然消亡。保护区成了岛屿型的生态系统,人类聚集的地区使得老虎栖息地破碎,种群之间难以交流,即使数量足够也只是近亲繁殖”。

( 1961年广东英德县石塘公社民兵排长黄芬(右)曾因勇斗猛虎而荣获“打虎英雄”称号 )

( 1961年广东英德县石塘公社民兵排长黄芬(右)曾因勇斗猛虎而荣获“打虎英雄”称号 )

老廖最后一次发现老虎踪迹是在2003年5月13日,当时他和两名护林员一起陪武汉植物研究所的人上山找珙桐群落。当他们走在海拔1700米的山脊上时,突然听到海拔大约1900米处的小路上有虎吼,“听叫声它离我们大约500米远,它的一声吼,我们脚下的地皮都在震动”。第二天管理处接到山上百姓的报告,说听见虎吼,“距离我听到的地方大约3公里”。

但是老廖苦于没有直接证据,“拍华南虎的野外照片,那是多少人梦寐以求的事情啊!”早在1993年石门县政府就悬赏2万元征集野生华南虎的照片,那个年代城市里“万元户”都很稀罕,更别提闭塞的山区了。也有一些村民自己买了相机,老廖更是鼓励村民:“万一拍到了照片,那可不是2万元的事情,一辈子都不愁了。”但是以廖先圣和猎户们的经验,要想清晰拍下野生华南虎的照片,近乎不可能。除非有特别准确的信息,事先布控好。“野兽和人狭路相逢只是一瞬间的事情,老虎的嗅觉和视觉比人类灵敏多了,在人发现它之前,它早就躲开了。即使能拍,如果没有三脚架固定,树林里的光线很难得到清晰照片。”

( 2002年,南非野生动物保护区创始人大卫·瓦提的哥哥约翰(左)在江西省宜黄县老猎户侯 凤岐(右)家里了解华南虎的情况 )

( 2002年,南非野生动物保护区创始人大卫·瓦提的哥哥约翰(左)在江西省宜黄县老猎户侯 凤岐(右)家里了解华南虎的情况 )

2001年国家林业局与美国合作一个华南虎专项考察项目时,给壶瓶山保护区安装了数台红外线自动照相设备。曾经参加野外项目考察的北京林业大学一名研究生说,对虎的野外调查,主要依据其留下的痕迹,但目前国际上普遍采用的可信证据是红外线自动照相设备获得的老虎照片,可同时辅以引诱方式,播放猎物的声音、放置诱饵等。也就是说,照片是野外生物最为直接可信的证据。在壶瓶山布设了几年的红外相机至今没拍到任何华南虎的照片。

一直在保护区基层的老廖有现实的难题,他说红外相机实际效果并不理想。“华南地区湿气大,一般的红外相机受潮后就不灵了。如果初次安装时环境温度高,相机哗啦啦很快就拍完了。相机不光拍了热血动物,也拍了很多冷血动物,胶卷一下子就没了。”后来从香港买了一批质量更好的红外相机,“不会感应冷血动物了,但仍然容易受潮,数量也不能满足需求”。更奇怪的现实执行情况是,由于害怕相机被路人偷走,大家就把相机安放到山里人去不了的地方。“相机如果被盗,相关人是要被处罚的,可是如果没拍到老虎照片,并不用承担责任。所以最后安放相机的主要目的成了防盗,而不是在老虎可能活动密集的地方拍到照片。”湖南师范大学长期做华南虎研究的邓学建教授也坚信野生华南虎的存在,他曾在一次考察中近距离听到了虎啸,但是也没有照片证据。

( 在广东省韶关山区进行野生华南虎调查的工作人员 )

( 在广东省韶关山区进行野生华南虎调查的工作人员 )

已经退休的老廖有些着急,他说,“野生华南虎在我国肯定没有绝迹,但又没有有力的证据能驳倒国外的结论,所以我只能说,现在宣布中国华南虎在野外绝迹,为时过早”。

人与虎的微观生态

距今最近的野生华南虎事件,除陕西镇坪的照片风波外,要数1999年江西宜黄的猛兽伤人事件反响最大了。1999年7月4日江西宜黄县白竹乡村民袁洪华和邓重阳一起上山捕蛇,由于是夜晚捕蛇,两人头戴矿灯分别找寻。邓重阳在21点多突然听到袁的惨叫,跑过去发现袁浑身是血倒在地上,身上有大型猛兽袭击的抓痕,种种迹象表明袁是被老虎所伤致死。国内外多名专家一时聚集宜黄调查,虽然不少人倾向于老虎所为,但没有任何录音或照片可以作为国际上公认的证据。

宜黄县自然保护区位于江西省东部,上世纪70年代中后期,此地华南虎基本销声匿迹,但是到90年代以后,当地群众反映疑似华南虎的信息多达几十条。上世纪90年代初,国家林业部组织的华东4省华南虎调查时,今年71岁的刘智勇是江西省调查队野外考察的负责人。从1990年到1993年,调查组通过访问当地百姓找到了60多位曾亲眼看到老虎的人,发现老虎挂抓100多处,新鲜的卧迹3处,脚印4处。早期调查工作主要依靠老百姓的讲述和追踪老虎的挂爪、粪便、残饵、卧迹等等。刘智勇说,当年他们在野外找老虎,凡是发现挂爪宽度超过10厘米,就能断言“一定是老虎”。在华南地区,其他大型猫科动物比如金钱豹、云豹等,挂爪宽度在8厘米以下,成年华南虎挂爪宽度在23厘米左右,8~12厘米的印记则可能是幼虎留下的。“但是幼虎不会单独行动,在它的附近应该有母虎的痕迹。”

曾亲眼见到疑似老虎留下的新鲜卧迹,刘智勇感慨,“那些地方让人感觉很神秘,它在栖息处视野非常开阔,但是外来者极不容易看见它”。老虎相当警觉,在野外碰见老虎的人,还没有同一个人两次遇见过老虎。

刘智勇看到的三处卧迹,“在人烟稀少的山脉中,卧迹长度在1.7米以上,宽度有60厘米左右,地面被压得很平,一看就是大型动物留下的,老虎才有这样的体型”。一处卧迹在马鞍山的一个小山峰上,“山峰不高,但是位置独特,两侧和后边都非常陡峭,其他动物轻易不能接近。卧迹的旁边有五节芒,叶子很扎手,这是老虎喜欢隐身的地方”。刘智勇从山峰往下看,视野能达到120米,“但是我们从山下上来时,只有走到很近了,才能发现这个地方”。另一处卧迹在山腰处的一个三四平方米的石洞内,石洞旁是人废弃的引水渠,“人只能往它迎面的方向沿着水渠往上走,而它藏身的地方既可以往上攀爬,也可以往下跳”。

老虎本来生性警惕,再加上五六十年代大规模的打虎运动,老虎对人非常害怕,“我们访问的那60多个亲见老虎的人,说起来也非常有意思,他们当时吓得要死,而老虎也吓得要死”。江西宜黄山区40多岁的农民周华曾在1989年的正月十四偶遇老虎。山里人正月十五之后才开始忙农活,在家养鸭子的周华想趁空闲去山里砍竹棍、拣柴火。天快黑了,正准备往回走的周华突然听到山沟里有动静,抬头一看,一只母虎带着三只小猫般大小的幼虎。受惊的母虎嘴里衔着一只幼崽,警惕地慢慢往前走。周华吓得全身趴在地上,手里的东西早顾不上,“他说当时尿都尿不出来,一滴滴的尿把两个裤腿全打湿了”。母虎带着幼虎离开了,周华等了半个多小时才连滚带爬回到家。受惊不已的周华跟老母亲说“遇到王八了”,老母亲说当地的俗语是“见到虎,三年苦”,认为老虎是不祥的征兆。周华在床上躺了一个多月才恢复过来。

由于中国缺乏对华南虎数量的详细记录,人们推测上世纪五六十年代的数量时,只能依据当时各地土产部门收购虎皮、虎骨的数据。刘智勇说,华南地区人的活动带给虎的创伤最大,“以前江西每个省都有老虎,哪怕是平原地区的鄱阳湖,也有渔民用渔网将老虎沉下水溺死”。“90%的华南虎在‘除四害’的年代被消灭了。”

有意思的是,虽然难以证实宜黄确实存在野生华南虎,当地政府早已拿华南虎做出了各种文章。据称发现华南虎的白竹乡原来堪称穷乡僻壤,近几年“以虎兴乡”,也开始大步走向了市场。山林中的箬竹卖到城里是包装鲜卤食品的上好材料,乡里很快成立了销售公司,发生老虎伤人事件后一度群情激奋要上山打虎的村民们,却发现自己居然很快从风波中获得了经济利益。为了评上国家级自然保护区,当地政府拿出相当的财政款用来将山民迁往山下。宜黄原本是个典型的农业县,几乎没有规模像样的企业,除了田里耕种、山上有竹,经济上毫无优势。在“老虎”伤人事件后,宜黄声名鹊起,全国各地的专家学者接踵来到小县城,外国人也一批批来考察。2001年初宜黄县斥资12万元,在国家商标局正式注册了“华南虎”商标。“绿色食品”、“生态食品”成为宜黄的新形象,真空包装的鲜莲亮相,茶薪菇、木耳、板栗、百合等地地道道的山货有了“华南虎”的包装后,声名大振。

人进虎退的历史踪迹

关于野外华南虎的研究,原林业部曾于1990~1992年组织江西、福建、广东、浙江4省进行过华南虎专项调查,旨在清查华南虎的分布范围、种群数量、生境等总体状况。当时的调查结论认为残存个体上有20~30只,已经处于极度濒危状态。

2000年国家林业局与美国合作的项目正在江西、湖南、浙江、福建、广东等地开展华南虎的野外调查。调查重点是历史上华南虎的地理分布中心——湖南和江西两省。根据北京林业大学研究生黄祥云的硕士论文,他们主要通过历史记录考证和访问调查、样线法、红外线自动照相设备监测等方法来调查。

华南虎早期的地理分布,只能从查阅地方志、林业史等文献中零星地拼凑出来。中国的华南虎研究起步非常晚,只能通过分析中国历史上森林及野生动物的变化趋势,从中找出野生华南虎的退缩趋势。汇总历史上虎皮、骨骼等产品的利用情况,分析华南虎分布地的历史变迁。

由于虎有严格的占区和领域行为,它活动面积的大小与猎物的丰富度、隐蔽场所、水源地和人的活动都有关。从中国发现的虎化石来看,至少距今100多万年前虎就和陕西蓝田人在一起生活。历史上华南虎曾广泛分布于我国温带、暖温带和亚热带,东起东经120度的浙闽边境,西至东经100度的青川边境,北抵北纬35度的秦岭黄河一线,南达北纬21度的粤桂南陲。东西跨越2000公里,南北纵横1500公里。华南虎的历史分布区在生物地理上涉及东洋界和古北界,涵盖了较大的生态地理因子变化幅度。在所有虎亚种中,华南虎原有分布区生境类型的多样性最为丰富。研究者认为,华南虎可能具有较高的遗传多样性,这可能是该亚种的生存适应和进一步分化为虎的众多亚种的遗传基础。

华南虎逐渐从中国地图上消失的历史,从另一个角度看,也是一条贯穿古今的人类经济活动史。夏商之前,我国人口稀少,大多数森林区处于原始状态,华南虎的生存环境未受显著影响。夏商周及至春秋战国时期,虽然青铜器、铁器的使用使得人类活动加剧,大片平原森林减少,学者们估计华南虎在平原区的分布已出现大区域的隔离,但华南虎还未退出平原区。秦汉时期历经800余年,华北平原、江淮平原、四川盆地的平原区森林被大量垦殖,加上北方居民大批南迁,加剧了南方平原区森林的破坏。由此推测平原区已不存在大面积森林分布,华南虎即使未退出平原区,也应该呈孤岛状分布。

黄祥云的论文提到,今天人们很容易认为老虎都住在山上,并不知道老虎从平原退出的历史。唐宋时期随着经济文化中心从黄河流域转移到长江流域,北方人口大量南迁,华南虎就彻底退出平原区了。之后出现的“调虎离山”、“放虎归山”、“坐山观虎斗”等成语,表明当时人们已经误认为老虎是山地物种,并不知道老虎因为人类活动侵犯“被逼上山”的缘由。

元明清至解放前,人口增长迅猛,山地垦殖范围加大。因此距今100年前,华南虎仅存于我国南方较大山系中,如武夷山山系、南岭、大娄山—武陵山—雪峰山山系、秦岭—大巴山山系等。这一时期,华南虎分布的地理空间范畴并未显著退缩,但早已从华北平原、四川盆地、两湖平原、鄱阳湖平原等地势较低、人口密集的平原丘陵区退出。

近百年来,华南虎依托于较大山系,仍有相当的生存空间。但不同区域受到人们经济活动侵犯的程度不同。我们认为,那些所谓老虎数量最多的区域比如江西、湖南等,可能并非是老虎数量最多的地方,而是人们猎杀虎最严重的区域。华南虎与人类在动物养殖业方面的经济活动冲突最直接。

解放后人口锐增,才导致华南虎全面退至较大山系(如武夷山山系、南岭等)的中上部位乃至山脊。近50年来,华南虎栖息地被严重割裂成岛屿状分布,种群规模大为减少,小种群的存在导致了基因交流的困难。加上多种人为因素的直接影响,最终造成华南虎的生存危机。

要想使华南地区恢复原始生态,已经不可能实现。在上世纪50年代人口暴增,土地开垦面积随之大增后,南方山地社会经济面貌呈现。丘陵和山地的河谷平滩早已开发成农业耕种区,依土地面积大小而形成的各种村落,从几户到几十户不等。一些山地的缓坡基本开挖成梯田,在雪峰山脉、戴云山脉、苗岭山系等稍低的地方,村民甚至削平低山变成农田。这些地区因山势地貌的差异,每平方公里的人口数从几人到几十人不等,平均下来为10~30人/平方公里。“南方山地保护区以外的人口已达土地承载力的饱和状态。”连绵的山岭形成了人工开辟的小路、便道甚至形成局部的公路网,对野生动物的影响很大。

“虎是食物链顶级动物,对环境变化十分敏感。森林采伐、毁林开荒、矿产开采破坏了华南虎的栖息地,原始森林被砍伐后成为次生林和树种单一的人工林。这样既破坏了虎的栖息地,更主要破坏了虎的主要食物资源——有蹄类的栖息环境。”栖息地的丧失和破碎化是虎分布区普遍存在的问题。

虎的生存需要足够的食物资源,猎物的密度往往决定了某一区域内虎的密度。国内学者认为,华南虎的领域面积一般为100~200平方公里/只,虎个体之间有比较固定的领域,但领域往往相互交错或重叠。虎一般过着游动式的生活,经常沿着一定的路线循环往返。成年虎捕食猎物时非常谨慎,总是将受伤概率降低到最低程度。国外研究者通过观察孟加拉虎的捕食,发现虎在捕食猎物的过程中只有1/20的成功率,并非人们想象的那样容易,因此老虎对食物的需求能否被满足,成为其能否野外生存的重要因素。

华南虎保留地的尝试

2002年全莉的“保护中国虎计划”与国家林业局合作,全国野生动植物研究与发展中心主任陆军为项目的中方负责人。由于华南虎在野外20多年没有可供研究的实体了,“即使想关注野生华南虎,也不知从何入手”。项目除了将中国圈养的华南虎送去南非野外,也在中国寻找合适的华南虎野化基地。

华南虎的个体野外之前在福建梅花山做过类似的项目,但是国内很多保护区能提供的面积太小,猎物放进去来不及跑就被老虎吃掉了,有些购买老百姓家养的牛羊给老虎捕食,成本高,效果也不好。“老虎活动范围大,要有捕猎场地,能奔跑,猎物有躲避和逃跑的空间。”

陆军等人在项目之初考察了华南4省的7个地点,希望既能有超过100平方公里的大面积无人区域,又能在当地开发相关的旅游产业,让项目能够用产业赢利自我循环。于是项目的选择地看上去有着近乎矛盾的两个基本要求:一方面远离人群,让老虎有足够大的自然栖息地;一方面交通又不能闭塞,以便大批游人的到来。项目周边要有一定的游客基础,场地内的地形要适合开展活动,一些仅仅自然条件适合的地方也没有入选。“湖南壶瓶山比较偏僻,游人难到达。山又太陡,游人去了只能爬高山,也看不到很多东西。”

野化基地的计划在开展之初受到了基层政府的热烈欢迎,江西资溪和湖南浏阳最终被选为华南虎的野外基地。江西资溪与福建交接,有大片适宜华南虎生存的地域,“我们还看重这里人口密度低,移民工作相对容易些”。陆军说,他们考察后发现资溪有近1/3的人口是上世纪50年代从浙江来的移民,村子散布在山上,人口不太集中,人们在思想观念上也乐于搬迁到山下更繁华的地方去。早年退伍军人带回家的做面包手艺,如今成了很多资溪人谋生的手段。他们分散到全国各个城市开面包房,真正留在家乡的人口已经不多了。保护区内移民的想法与资溪县政府“移民建镇”的想法非常吻合。

可是一旦谈到具体的移民补偿方式,华南虎的项目就难以开展下去了。虽然资溪多数人口长期在外流动,“可是一旦涉及移民,他们都是户籍人口,理应得到补偿”。而华南虎项目从国外募集资金,资金的监管运作比较成熟,“国外募捐者不认为他们的钱应该直接用在安置移民方面”。地方政府希望项目的资金赶紧进入,华南虎项目的操作者则盼望地方政府先开展工作,“早走一步的那一方肯定会付出更多,所以项目进入了长期观望状态”。在实际操作层面,陆军深感“当年人进老虎的栖息地容易,现在让人退出来太难了”。

湖南浏阳作为华南虎的保护基地,有些出乎人们意料。浏阳距离长沙非常近,但这正是陆军他们选择此地的原因。“这里早年建珠树桥水库时就迁走了大量人口,移民压力比较小,周围的水库涵养林保持得也好”,而浏阳方便的交通可为旅游产业提供方便。

对于各地力图成为华南虎保护区的做法,在国家林业局工作的黄祥云说,事情并不像基层想象的那么简单。“并不是成立保护区就天上掉馅饼了,国家林业局的审批、资金管理都很严格,不可能随意拨给资金。”陆军也提到一旦保护区运作不好,很可能成为当地政府一个长期负担。

但是对于无数可能存在华南虎的偏远山区来说,成为保护区是命运的一种眷顾。湖南壶瓶山在1982年成立省级自然保护区,1994年批准为国家级自然保护区,用廖先圣的话来说,“财政补贴和政策上的优惠让同行们很羡慕”。特别是政府鼓励退耕还林之后,山民们更愿意拿着补贴下山谋生。现在全保护区60多个行政村,每个村的村支书都兼任护林员,一年得到上千元的补贴,按照责任制保护山林和野生动物。

“陡峭的壶瓶山上保护野生动物的设置增加了,以前全凭两条腿办事,现在也有了汽车和摩托车。”但让老廖不安的是,人的热情减少了。虽然一直坚信壶瓶山有华南虎,落后的研究方法没法让猜测变为证据。老廖研究方法上,有很多想法办不到,“说到底就是一个字——钱!”他希望长期组织专门的调查队,在老虎可能出现的季节,人长期待在山上调查。但是这样要固定养一批人,需要经费。“现在还缺乏有很强责任心的人才,愿意吃苦的人少了。”老廖有些无奈地反问道,“好多个地方都说自己有老虎,本来经费就不多,国家希望把钱用在刀刃上。可是刀刃在哪里呢?”■

资 讯

如今华南虎可能分布的地理区域

1993年至2000年6月按国家林业局(1998年以前为林业部)的要求,各省采用信息员收集各地华南虎踪迹信息的办法,共收集到有关目击、虎啸、挂爪、足迹、粪便、毛发和被猎食动物尸骨等信息2000多条。依据信息的可能性、可靠性、自然地理单位、地形地势和植被的关联性,尤其是结合2001年华南虎各省区的调查结果,初步断定华南虎潜在分布区域局限于六大山系,呈现为W型的分布格局。自20世纪80年代以来,所有华南虎的信息均处于这些山系及其支脉:

东部分布区:以浙江省百山祖保护区和福建省梅花山保护区为主体的武夷山、仙霞岭和雁荡山区域,其中浙江省百山祖保护区及周边的通连的自然区域面积达620平方公里。福建省梅花山保护区及周边通连的自然区域达730平方公里,清流县及周边自然相通区域达380平方公里。

西部分布区:以湖南省壶瓶山和桃源自然保护区为主体的雪峰山,经武陵山至西部的大娄山,系贵州高原向东北方向的突出部分,其中壶瓶山保护区及周边的通连自然区域达到640平方公里,桃源自然保护区和周边通连的自然区域达460平方公里。

中部分布区:以江西省宜黄及乐安丘陵和湖南省莽山保护区为主体的武夷山西北余脉直至南北走向的罗霄山脉,并与湖南、江西交接的丘陵山地区相连。其中江西宜黄、乐安扩深至崇仁、宁都的相连区域面积达1200平方公里。与湖南省莽山相连通的自然山地面积2480平方公里

南部分布区:以粤北车八岭等自然保护区为主体的粤北南岭山脉,自然相通山地区面积达到1650平方公里。

北部分布区:以湖边神农架保护区为代表的北部分布区,位于呈东北向西南走向的大巴山与巫山相接的山区,该区域内是否有华南虎存在有待进一步证实。■ 地理经济消退华南虎