扎达,岩石环绕之地

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

接近古格故城不是凭诚心和意志就可以达到的。特别是雨季,一场雨就会把扎达的土林沟变成水沟,哪怕你历尽艰辛到了阿里,到达扎达的路可能还遥遥无期。还没到阿里,我们就开始打听扎达的路况,连续几天听到的都是斩钉截铁的回答:不能走!人们说,今年的雨连续下了20多天,扎达象泉河的两座桥都被冲垮了。前几天两个老外的车被水冲走,淹死了。

在普兰的两天没怎么下雨,抱着一线希望,8月14日,我们从普兰出发,往扎达走。路上水还是很大,一条河把我们的车没过一半,傍晚,到达小镇门士,终于听到好消息:一个工作组刚刚过来架了新桥,去扎达的路通了。

初入土林

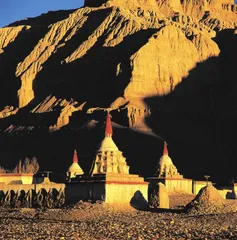

8月15日一大早从门士出发,沿象泉河前行,下午17点进入土林沟。禁不住被四面恢弘壮阔的景象所震撼:这是片海一样的土林世界,高耸的土林在骄阳下一派焦涩灰枯,层次分明的皱褶和沟壑构成的严整山体酷似城堡碉群,或者是一排排列队的士兵。有这些土林士兵的默默守卫,称扎达为“岩石环绕之地”的确很形象。

在地质学中,这种地貌被称为“河湖相”。据说,100多万年前,普兰到扎达间是个500多公里的大湖,喜马拉雅造山运动使湖盆上升,水面下沉,黄土被风雨经年累月地侵蚀冲刷,形成了今天这片天然雕塑群。

( 古格灭亡前,喇嘛教僧众已达10万人,王宫下寺庙林立。但这盛极一时的王国迷雾般消失了,根本原因是王室与寺庙为争夺权力而对立。 )

( 古格灭亡前,喇嘛教僧众已达10万人,王宫下寺庙林立。但这盛极一时的王国迷雾般消失了,根本原因是王室与寺庙为争夺权力而对立。 )

土林之下全是沟壑,不下雨时候,泥土也是松软的,埋着小卵石的地面显出干涸的河流形状。可以想象,只要下一场暴雨,这条绵延30多公里的土林沟马上会变成阻隔扎达的屏障。

两小时后,我们终于出了土林,隔着象泉河,扎达县城的房子隐约可见。象泉河正逢夏季涨水时节,陡峭的河床深切谷底,水声充耳可闻。沿一座新修的桥渡河,旁边,一座断桥横在河面上,就是前两天被雨水冲垮的那座。这土林环抱的县城海拔仅3700米,杨树柳树葱茏掩映,正如“扎达”的名字一样,“下游有草”。在离街道最近的土林坡上,几个白色大字尤为醒目:“旅游兴县,农牧富民。”旅馆的老板连称我们幸运,说很多车都在这儿困了一个多月了,下雨把电厂也冲坏了,这些天都是用发电机,每天只有晚上几个小时有电。正说话间,一道雷电劈过,发电机的电断了。

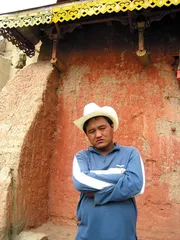

( 古格第三代“国王”格桑 )

( 古格第三代“国王”格桑 )

扎达的晚上21点,正是明丽黄昏。抬头一看,西天被云霞烧灼成金黄,炫目的光线斜射过去,土林向阳的一面一派金黄,山纹明暗有致。当地人都说,黄昏是土林最美的时间,这样的灿烂景象也不是每天都能见到的。但一转眼,天就昏暗下来了,那漫天的金黄转瞬即逝。

古格遗址和它的“国王”们

第二天一早,我们就迫不及待地赶往18公里外的古格。依山道顺象泉河西行,经过几个陡峭的U形弯道,到达古格所在的扎布让。象泉河南岸起伏的卵石滩展开宽阔的河谷,浑浊的河水在浅浅的河床上翻滚,两岸无数洞穴的土崖告诉我们,这儿就是古格腹地。

扎布让村静静地卧在苍凉的泥峰土峦和荒谷野滩中。这个距古格仅两公里的村子看上去宁静而富庶,绿树掩映下,一排排整齐的藏式民居宽大开敞,牛羊在附近慢悠悠吃草。村民们说,现在的扎布让是“小康村”。1959年扎布让只有3户人家,后来5户,7户……现在有32户。村民们是近百年间陆续从外地来落户谋生的,在他们的祖父、曾祖父到来之前,这儿渺无人烟。

从扎布让向西南,转入多个“之”字形山道,再升上一个陡坡,一座荒芜的城堡赫然屹立在眼前。土林环护之中,它依山叠起蜂房密布的残墙断垣,在高高的土崖上直入云天,这就是古格王国的遗址。这古城堡与四周的土林山貌融为一体,分不清何为人造,何为天然。

山坡上错落的古格遗址大体分为三层,王宫在山崖顶端,寺院及僧人房舍在山腰,而居民们多在山脚。据90年代的考古报告,遗址总面积72万平方米,房屋遗迹445座,窑洞879孔,暗道4条,各类佛塔28座……还有遗落在各处的箭头、铆钉和生了锈的锁甲。

在它的周围,新近还发现一些小的遗址群,建筑形制极其相似,构成一个有意味的组合:多香遗址在古格以西30公里,香孜遗址在古格以北10公里,古格以东骑马一天的路程之外,则是达巴遗址。古格鼎盛时,显然已形成众星捧月的卫星城格局。

古格灭亡前,喇嘛教僧众已达10万人,王宫下寺庙林立。但这盛极一时的王国迷雾般消失了,根本原因是王室与寺庙为争夺权力而对立,覆灭的导火索则是由于一个天主教士的介入。1624年,葡萄牙传教士安东尼奥·狄·安夺德乔装成香客从印度闯入这块佛教统领的地方,宣讲福音劝国王皈依天主。国王下令拆毁民房,建立起天主教堂。此举使原有矛盾激化,古格僧俗激愤,拉达克乘虚而入,于1635年灭古格,历时700余年的王朝毁于一旦。但在古格之后,仍有许多谜团悬而未决:古格的10万僧众去了哪里?古格遗址是否之前为象雄遗址?

汽车声引出山脚下的看门人格桑,他只有28岁,但看上去比实际年龄要苍老些,不知是不是因为在寂寂古格呆了5年的缘故。他是阿里的第三代看门人,西藏大学英语导游专业毕业。科班出身的格桑并不大认同“看门人”的说法,他说,那是形容前两代人的,从农村出来的他们并不具备历史知识。让三代人都认可的称谓,是“国王”:除了每天守护在此的他们,谁还可以做这王国的主人?

和前两代古格“国王”一样,格桑每天要去扎布让背泉水,半小时来回。去扎达县城有时他也是走路过去,特别是冬天没车可搭时,抄近道只需3小时就能走到。最初来古格是格桑未料到的,毕业时,阿里旅游局打了报告说古格缺英语导游,他就被分配来了。他说,希望这一两年就能调走,等到他写完手头的书《阿里史话》之后,这书也算是他留在古格5年的一个成果。他说话时习惯性地皱着眉头:“老呆在这里没意思,没人来,到现在每年的游人也就3000左右。夏天过得还算快,可冬天,太阳太长了。”

算上3个导游,现在看守古格的有5人,其中第二代“国王”普布还在。普布说,1983年他第一次来古格旅游,只有红殿开放,晚上一个人住在山上,听到“呱呱鸡”叫,以为是鬼敲门。1988年他又随维修队前来,看红殿的壁画到痴迷。为了壁画,普布1991年正式来到古格做看守,至今已经在古格16年了。普布时代还是一个人在古格,每天念经,画唐卡,他画的唐卡大都融入了古格壁画的风格。他领记者去看他的得意之作,指着其中一幅三头六臂观音的3米见方大唐卡说,像这样的一幅要创作3到4个月,可以卖到六七千块钱,但他大多送给寺院了。

普布1983年就见到第一代看门人旺堆,他是扎布让的村民,自愿看守古格40年,算是掌管古格最长的国王了。旺堆曾给普布讲过一个故事:古格即将灭亡之际,国王让法师将其爱妃变成一只黑猫,并下了最后一道旨意,谁得到了小黑猫,谁就是古格的主人。旺堆说他在梦里救了小黑猫,于是,便成了古格之王。爱讲故事的“老国王”旺堆1999年去世了。

格桑拿上一串钥匙,带我们去参观,从下而上打开各殿的门:最下层的是度母殿。西藏寺庙殿堂的大小往往根据柱子数目来算,这个小殿仅有4根柱子,因“文革”破坏,殿中已无佛像,只余下斑驳的壁画,依次绘有大译师仁钦桑波、格鲁派大师宗喀巴、印度大师阿底峡。这些壁画色泽依然艳丽如初,格桑说,这是阿里壁画的特点,采用矿物颜料,不会被氧化,因而不褪色。其上是白殿,因外墙涂成白色而得名。殿内有36根柱子,是700年前从印度托运来的,这是古格最大最完整的建筑。白殿壁画是古格中最古老的,最出名的是几幅王统图,包括吐蕃、古格及印度王统。格桑说,当中坐前排的,就是古格的国王和王子们,一个个身着长袍、缠着头巾,与卫藏、中土人物决然不同。红殿位于白殿西南方,红色外墙上刻有六字真言的木门十分漂亮。藏西的寺院多有红白殿之分,格桑说,这并不像布达拉宫的红白宫一样分属行政和宗教,而是在宗教之内的一种区分。红殿大小与白殿相当,原来的佛像也被毁,壁画却完好,以浓艳的红色为主,展现了古格鼎盛时期的庆典场面,按地位从低到高依次为:托运工、舞者、客人、国王、僧人。红殿左上方是大威德殿,壁画有大幅金刚图、武士组图和战神图。山顶的制高点,还有一处坛城殿,格桑说,该殿正在维修中,不对外开放。

格桑的带领到大威德殿为止。他说,上面都是些宫殿废墟,要自己去攀爬了。沿途都是残破的墙壁,蜂窝般的洞穴,艳阳下,这些残迹像要被烧灼成灰烬。一摸上去,土岩就脱落一片,可以想象,古格遗址还在继续随着风雨一层层剥落生命。沿途的洞穴是普通民众们住的地方,留有土灶的痕迹,偶尔在洞里会见到小的“擦擦”——一种刻有咒文的模制小泥塑,据说拿走会有报应。再向上走,已无路可通,只有立井式土质暗道与山顶王宫区相连。张亚莎老师说,这是古格特有的防御措施,没有楼梯,只有地道,据说当时拉达克围困一个月未果,最后城堡上的人们因缺水而被灭。山顶上,国王的夏宫坐落在东北,空空荡荡的,与下面艳丽壁画装饰的寺院相比显得简陋。夏宫之下的冬宫更像一个地下洞穴,我们顺着后人安装的一根铁丝向下走,进入20多米长的甬道,原来这里面别有洞天,侧墙上开了洞,即可采光又可望。夏宫和曼陀罗殿毗邻,占据了制高点,成为王权和宗教权力并驾齐驱的一种精神象征。但曼陀罗殿不开放,从它狭小的天窗望进去黑糊糊一片,据说里面绘有地狱的景象,阴森莫测。

扎布让的太阳来得早,走得迟,它每年3000小时以上的日照量,比“日光城”拉萨的阳光还要充足。

托林寺,远去的辉煌

托林寺位于扎达县城,或者说,扎达县城就建造在托林寺近旁。8月16日傍晚,夕阳染红了象泉河南岸的天空,在这片火烧云下,托林寺的塔林废墟和残殿静静卧立,任由风云变幻。

托林寺建于10世纪后半叶,为藏传佛教后弘期“上路弘传”之策源地,在藏族历史上举足轻重:托林寺由古格国王意希沃兴建,大译师仁钦桑波曾在此翻译佛教经典,印度大师阿底峡入阿里后也曾居住。1076年这里举行了纪念阿底峡圆寂的大法会,卫藏和西康各地区的僧侣和信徒们不远万里跋涉而来,史称“火龙年大法会”,由此推波助澜演化成一场佛教复兴运动,并就此奠定了古格在佛教史上的神圣地位。

正午的阳光白晃晃的,托林寺里没什么人。好不容易见到一个僧人走过来,他叫次珠,负责收门票和导游。不像卫藏寺庙里僧人那般身着齐整僧袍,长衣长裤的次珠完全看不出是个僧人,他说,有什么红白喜事才念经,僧袍那时才穿。

次珠告诉记者,托林寺仿桑耶寺而建,完好时由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、弥勒佛殿、护法神殿、集会殿、仁钦桑波译师殿、阿底峡殿以及讲经台、众多的嘛呢房、僧舍、拉让及108座佛塔林所构成,东西宽而南北窄,是一组庞大的建筑群。随着古格王国的覆灭,战乱兵荒再加上之后的“文革”毁坏,显赫一时的托林寺只能在废墟上回想当日的辉煌。香火和诵经声随之远去了,托林寺最盛时拥有遍布阿里三围的25座属寺,总共有300多僧人。现在,寺里只剩下7个僧人。

阳光照进39根柱子的红殿,几个肚子被掏空的佛像赫然眼前,裸露着干草,次珠指着其中一个说,这燃灯佛肚里据说是古格王意希沃的舍利子,“文革”时卖掉了。现在殿里很多经文和塑像都是新的。红殿旁一个小殿门关着,次珠说,这是个护法殿,女的不让进。白殿里,十一面观音像破坏了,八大药师佛破坏了,主佛释迦只有身体是原来的,头和胳膊都是新的。白殿东北侧是不足15平方米的坛城殿,据说阿底峡和仁钦桑波曾在此会面,阿底峡令仁钦桑波在殿内修行,仁钦桑波在三道门上贴有警语。于外门上写道:在此门内,如果我生起一刹那的贪恋世间轮回心时,诸护法当粉碎我头!于中门上写道:在此门内,如果我生起一刹那的为自利心时,诸护法当粉碎我头!于内门上写道:在此门内,如果我生起一刹那的凡庸的分别心时,诸护法当粉碎我头!译师一心专注而获得殊胜成就。张亚莎老师入迷地欣赏这些殿内壁画:气势非凡的飞天,雍容华贵的佛母、度母,姿态丰盈的供养天女……她说,这些壁画融会了尼泊尔和印度风格,把托林鼎盛期的佛教文化宣泄出来。

托林寺最不同寻常的殿堂就是其主体建筑迦萨殿,正中为一座方殿大日如来佛殿,象征世界中心须弥山。回廊环绕方殿一周,东南西北四方各设一殿,代表世界的四大部洲。外圈四角建有四塔,代表四大天王。僧人巴丁木珠带记者在回廊光影里顺时针转过,并一一打开各殿大门。这些殿内的佛像无一完好,随处丢掷着佛像的断肢残体,却有一种残缺的美。一个殿里,几个金刚头横七竖八地躺着,张着黑洞般的大嘴,风沙正一层层掩埋它们。据说,残佛是阿里佛像的一大特色。■ 扎达考古文物岩石之地环绕格桑