冥王星名分的轻重

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

经过一周的争论,8月24日,国际天文学联合会在布拉格投票决定了行星新定义。太阳系的行星从9颗减为8颗,原来的第九大行星冥王星和最大的小行星谷神星、新发现的柯伊伯带天体“齐娜”被归入新的一类“矮行星”。冥王星的伴星“卡戎”地位不变。其他围绕太阳运转的小行星、彗星和卫星被称为“太阳系小天体”。

哈佛-史密桑尼亚天体物理中心的布赖恩·马斯登承认:“不管怎样,不管是看迪斯尼卡通长大的孩子,还是一些天文学家,都对冥王星的特殊地位有了一种感情色彩。”新定义一出,人们立刻同情起冥王星来,人们还担忧冥王星发现者克莱德·汤博的面子。据说他的遗孀、94岁的帕特里夏·汤博在一丝沮丧之余表态了:“克莱德说过‘冥王星就在那儿,你们可以对它做任何事情’。”

另一批人看到了太阳系整顿户口的更大意义。有冥王星的太阳系已经成了历史和文化的一部分,因此Space.com网站将这次变化称为“科学理性对历史文化的胜利”。一位天文学家说:“用投票表决的形式来解决这个长久以来的科学难题,是一个非常好的开头。这肯定将推动天文学的发展。”另一位天文学家表示:“这次决定是对事物本质的回归,是科学的。”

最动感情的还是占星术爱好者们,他们更在意冥王星的行星地位。冥王星的不公平遭遇不光使以冥王星为守护星的天蝎座出生的人郁郁寡欢,由于冥王星还象征隐藏在黑暗中的破坏者,它与宗教、传播、性爱、美国大选、闰七月以至核能,几乎任何事情都扯得上关系。

好在占星术士们并不呆板。英国著名占星家拉塞尔·格兰特表示:“在神话故事中,冥王星从未被轻视过,一直是神秘力量的象征。”因此格兰特不会随便更改自己使用的星象图,术士们将继续根据冥王星在空中的移动轨迹来预测重大变化。实际上,冥王星在占星术中的地位也不是从来就有的。唯一授予占星术学位的西雅图开普勒大学占星院院长李·拉汉姆介绍说:“自从1930年冥王星被发现之后,占星家们也花费了数十年时间才在他们之间达成了一致。”

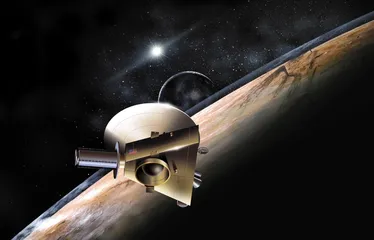

在天文学界,这次行星标准变动也远不能令所有人满意。据说在参加大会的2500名天文学家中,坚持到最后一天参加行星定义投票的只有424位,其中约有300多人举手赞成将冥王星降级。难怪最觉得丢了面子的NASA“新地平线”冥王星探测器主管艾伦·斯特恩“为国际天文学大会感到羞耻”。他说:“这一决定让人不知所措。全世界有1万多名职业天文学家,只有5%的人对这一严肃的问题投了票。这是一场闹剧。”

随着新的发现出现,新的行星定义不可能一劳永逸,对此一些专家提出了技术上的担忧。亚利桑那大学天文学教授汤姆·乔瑞斯在表示反对新行星定义时质疑道:“从引力角度来考虑球形,将是复杂和耗时的,无法应对变化,对于遥远的暗弱天体更缺乏可操作性。”

新定义问世后,曾以自己的发现直接颠覆冥王星地位的加州理工大学天文学家麦克·布朗迅速检查了太阳系已有的知识。他发现:“800公里直径”标准只是对石质天体有效,在柯伊伯带还有许多冰雪构成的天体,只要400公里直径就足以维持圆球外形。因此太阳系中符合球形标准的已知大行星就有53颗,今后这个数字还可能增加到100颗。根据新定义中对双天体的描述,正在以每年约3.8厘米的速度远离地球的月球,总有一天也能将系统重心移到地球外部,从而从卫星摇身一变,成为一颗大行星。英国阿尔马天文台负责人马克·贝利则提醒说:“在新的矮行星和较大的小行星之间划清界限是不可能的。”

康奈尔大学的行星科学家大卫·史蒂文森表示:“科学的本质不在于命名和分类。科学的本质在于理解事物是怎么运转的。”“行星的身份不是天文学很重要的研究方向。”北京大学天文系的刘晓为教授也认为,天文学更关心行星和太阳系的起源等尚未定论的问题。紫金山天文台的徐伟彪则表示:“在某种意义上说,它对社会产生的新闻效应比科学意义更强烈。……新定义的通过将不会改变现有的天文学理论,所有的理论和观测结果仍然有效。”NASA阿姆斯研究中心的行星学家克里斯·麦克凯伊干脆说:“我认为已经出现了太多毫无价值的东西,我们现在应该把(行星定义)这个事情整个丢下。”■

(

8月24日,国际天文学联合会大会现场 )

(

8月24日,国际天文学联合会大会现场 )

发现者的自述

麦克·布朗(Mike Brown)和他的同事动摇了太阳系的天文学体系。他们在100亿英里外的柯伊伯带内发现了Quaoar、Sedna、Santa、Easter Bunny和“齐娜”。其中Sedna被布朗称为太阳系历史的“化石”,“齐娜”则成为这次太阳系名分之争的主角之一。虽然刚刚失去被好事者过早戴上的“太阳系第十大行星发现者”的帽子,但布朗并不太在意。

我在阿拉巴马州亨茨维尔长大。父亲在当地的NASA马歇尔航天飞行中心参加过“土星”登月火箭研制。从小我的房间里就挂着太阳系的巨大海报,但直到在加州大学伯克利分校上天文学研究生的头两年,我还是住在伯克利码头的一艘帆船上,主要时间都花在背包旅行上。

人生总有重大转折,我的转折是被导师带到了加州大学里克天文台。教堂一样大的3米直径望远镜轮不到我,好在旁边一个小望远镜没人看得上眼。面对满天星星,我花了很长时间来想该观察什么,最后决定用木卫一来完成博士论文。

天文学的发现往往在不经意间。我们小组每天也从帕洛马山天文台的望远镜接收数据。1992年的一天,隔壁办公室的博士后简·路(Jane Luu)突然把我拉到她的计算机旁,她和同事戴夫·杰威特刚刚发现了冥王星外很远的东西:第一个柯伊伯带天体。前一天,柯伊伯带还被认为只是由直径1公里左右的彗星组成,现在发现的这个天体却有数百公里直径。柯伊伯带从此吸引了我的注意。

我对木卫一的观察使我得以进入天文学家的理想之所——加州理工。这里有很大的望远镜,但一年你只有几个晚上能轮得上使用,我差点想打退堂鼓。直到几个月后的一个晚上,因为下雪,我在帕洛马天文台200英寸的黑尔望远镜上无所事事,正准备回去睡觉,一个同事告诉我:48英寸的Samuel Oschin望远镜拍完“天空观测”计划第二阶段后就无事可做了。我终于独占了一台望远镜。

此后整整三年,我就泡在这台望远镜上了。它的工作方式有点老套。50年来,它一直用于拍摄整个天空,冲洗出来后发给世界各大天文图书馆,使每个研究者都能在放大镜下琢磨想看的天体。在黑暗中,我把一张又一张14英寸底片装上望远镜,对着天空曝光一小时,然后放入小升降机送到暗室冲洗。

三年下来,我对柯伊伯带的搜索一无所获。不过不要紧,我知道我有机会,没找到的原因一是照相机无法捕捉到光线太微弱的天体,二是运气不好。其实后来才发现,就在我一无所获的某个地方,如果再向南5度,我就能提前5年找到“齐娜”。发现了当然是好事,但从某种程度上说,我也庆幸没发现,因为那会失去推演的乐趣。

我之所以肯定柯伊伯带有冥王星大小或更大的东西,是因为不断发现数百公里直径的天体,你可以外推。推演需要证实,这也是我的终身职位评定委员会所担心的,但我不担心。没发现什么并不是问题,不能说我的科研就不行。

当时我们已经着手采用现在的一种新系统——CCD相机,非常类似数码相机。胶片需要一个小时曝光的同样天体,它几分钟就能看到,这使我们可以观察更多的天空。可以说三年的胶片摄影所做的工作,CCD相机一个月就行了,还能看到亮度只有原来1/10的天体。

我面临一个重大决定:要么把时间花在校准原来的观测,写下为何没有发现的论文。也可以抛开旧方法,用新设备重做。如果不整理旧观测,新设备又没有收获,我的大学教职就面临危险。

就在职位评定过程之中,我们用CCD相机重新开始观测,但到委员会必须做出决定之时还是两手空空,只找到几个小东西。幸运的是,我并没把时间全花在上面,我的其他工作使委员会感到满意。就在一周后我获得大学终身职位时,我们发现了Quaoar。它的大小是冥王星的一半左右,这是2002年6月。Sedna完全是意料之外的,它离太阳远达80亿英里,冥王星是36亿英里。直到2004年我们仍未意识到在太阳系如此边缘还有东西。

Sedna按理不该在那里,它从未靠近到能被太阳影响,也从未远离到被其他恒星影响。既然如此,它也就没有可能是被移动到这个位置的,除非它就在那里形成。因此我把Sedna叫做太阳系的“化石”,它将告诉我们关于太阳诞生和太阳系早期历史的很多东西。多发现一些这样的“化石”,就能了解太阳的形成。

Sedna离我们相当远,如果它不运转到靠近我们的轨道,我们根本看不到它。但它跑完一圈轨道需要1.2万年,这期间我们只有约200年时间能看到它。这意味着1/60的机会,也意味着也许有60个这样的天体,其中可能有20个有水星或火星大小。要是找到它们全部,就能阅读整个太阳系的“化石史”了。接着我们发现了“齐娜”,它的科学意义比不上Sedna。因为我们知道很可能有比冥王星大的东西在那里,只是没找到。

发现冥王星的克莱德·汤博花了十年以上在望远镜上,晚上拍照,白天冲洗和观察。我发现的东西却都不是从望远镜里亲眼看到的,因为望远镜的照片会传到我办公室的计算机上,我每天会在电脑上花15分钟看一下。这不是说我什么都不干,实现这样的自动化就花了多年的努力,不然我恐怕结婚都没时间了。

第一次在屏幕上看到“齐娜”,我以为出错了,它太大、太亮了。复查以后,我抓起电话告诉妻子:“我刚发现了一颗行星。”她回答:“不错,宝贝儿,回家能给我带点牛奶吗?”

2004年12月发现Santa时,我简直要发疯了。不到三周后的2005年1月我们发现了“齐娜”,然后是Easter Bunny。我以为我一下找到三个比冥王星大的柯伊伯带天体。

我们想2005年9月宣布Santa的发现,10月公布另外两个。7月底我们在国际天文联合会一个会议上谈到了Santa,但没说在哪里。可是几天后的7月28日,有人用电子邮件告诉我他发现了这个天体。用Google一搜,连我们的望远镜指向哪里的档案都有,我都不知道有这样一个文件,更没打算公开。一查服务器记录,只有西班牙的一台计算机访问过这个文件,公布发现的也是它。

另外两个也保不住密了,为了避免人人都说是他发现的,我们不得不在那个周五日落前召开新闻发布会。当时航天飞机正在发射,我们论文都没写好。可想而知,我们的发现被埋在《洛杉矶时报》第18版。

我们每发现一颗柯伊伯带天体,人们就问:“它是颗行星吗?”我们说:“不,它不是行星。顺便说一句,冥王星也不是。”有人就是喜欢冥王星,你说它不是颗行星,就像在欺凌弱小者。“齐娜”比冥王星大,但国际天文联合会说它不算行星,也没什么。

如果你从一开始就严格一些,正确的行星数量应该是8个。作为科学家,我们需要知道这8个东西的不同,但行星只是个存在于人们头脑和想象中的词语。冥王星是行星,因为75年来人们都这么说,不是因为什么科学原因。天文学家不喜欢这么说,因为他们觉得他们拥有这个词的解释权,但这个词存在已经有2000年了,已经不再是个科学词汇,也不必是个科学词汇。

类似的概念是大陆,也没有科学定义。如果你指分离的地理位置,马达加斯加也算,欧洲反而不算。为什么澳大利亚是最小的大陆而不是最大的岛,我们从未听到地理学家争论这个,因为这并不重要,人们知道你说的是哪里就行。我想天文学家也应该借鉴。■

行星户口之争

争论源头是冥王星地位的动摇。1846年,德国天文学家伽勒证实了海王星的存在,但根据海王星和天王星轨道的偏差,人们相信海王星轨道之外还有一颗神秘行星,质量至少为地球的十分之一。美国天文学家洛韦尔将它称为“X行星”。这个谜保持了近一个世纪,以致成为一个神秘的符号,有人将它想象为远古外星人到太阳系采矿的基地。

其实行星的数量并非第一次变动。行星一词在希腊语中的原意就是“漂游者”。在古代不少文化中,一星期的7天都与行星对应。哥白尼学说出现后,太阳和月亮被放弃,地球增加进来,总数成为6个。发现天王星后恢复到7个。19世纪初增加了谷神星、智神星、朱诺星和灶神星,十一大行星的分类一直延续了40年。虽然海王星的发现又增加了数量,但火星和木星之间也发现了越来越多的小天体。英国皇家天文学会不得不清理门户,将谷神星、智神星、朱诺星和灶神星重新划入小行星,这个独立的类别现在已经编到第134339号。

1930年,汤博发现了冥王星,但它却和要找的“X行星”相去甚远。它的质量比月球还小,怪异的轨道呈椭圆形,离太阳最近距离和最远距离相差30亿公里之多,轨道面几乎与其他8个行星的轨道面垂直。

1992年,太阳系外围第一个柯伊伯带天体被发现。到20世纪末,国际天文联合会就冥王星地位问题进行过一次投票表决,没有动摇它的地位。从2000年起,柯伊伯带新发现天体的直径越来越大。迄今,这个从冥王星轨道延伸到1500亿公里的环状结构内已经发现了数百个天体。2004年发现的Sedna直径1700公里,已经是冥王星的四分之三,一度被称为“第十大行星”。2005年发现的“齐娜”更是70年来太阳系内发现的首次超过冥王星体积的天体。

8月16日,国际天文学联合会行星定义委员会提交了决议草案。行星的标准被定义为有足够的质量,以其自身引力达到近乎球形,环绕一颗恒星运行。据此,谷神星拟议升格为行星,称为“矮行星”。冥王星伴星“卡戎”和“齐娜”也打算加入行星之列,和冥王星一起称为“类冥行星”(Pluton)。同时,冥王星之外的原有8颗行星称为“经典行星”。

这一定义得到的支持率不高,因而行星定义委员会23日又增加了“行星应该清空了所在轨道上的其他天体”的要求。由此,太阳系行星家族由添丁三口陡然变成裁员一位,冥王星跌入“矮行星”之列。原有的八大行星戴上“经典”标签的主张也成画蛇添足。■

太阳系 边缘何在

今天最好的望远镜也只能看到太阳系外围最近的部分,天文学家必须在黑暗中摸索,才能找到冥王星之外天体的秘密。

“齐娜”在冥王星之外超过70亿英里,但还远远没有接近太阳系的边缘,真正的边缘至少还要远500倍,在冥王星之外大约5万亿英里。那里称为奥尔特云,天文学家相信它含有大量46亿年前太阳、地球和其他行星形成时留下的物质。从奥尔特云看太阳,温度不过比绝对零度高几度,它的情况也无法从望远镜直接看到,只是偶尔分裂出一些物质向太阳飞来,成为彗星,每年约有10颗。奥尔特云的存在就是靠这些彗星推断出来的。彗星会被经过的恒星、星际气体云,特别是银河本身的重力场拉扯,利用数学模型计算这些奥妙的力,美国西南研究所的哈罗德·利维森估计奥尔特云天体的总数是1万亿,“比美国的财政赤字还多。”他开玩笑说。

这些看不见的天体多数是不规则的大块石头、冰或冻结气体,直径不到1英里。虽然奥尔特云里的一切加起来重量也不会超过地球,但利维森说:“我敢肯定那里还有像冥王星大小,甚至月球或火星大小的天体。”这片天地的空旷超乎想象,天体之间的平均距离都与地球到太阳的距离相当。唯一的动静是每几百万年被路过的恒星剥掉一点外层物质。

奥尔特云的内部要稳定得多,与太阳的距离从数百亿英里到数千亿英里,没人知道那里是否有天体。哈佛-史密桑尼亚天体物理中心的布赖恩·马斯登怀疑那里有发育完全的类地行星,正在黑暗中悄然运转。“我们从观测的途径或动力学的途径,都无法探测到它们。”他说。

从理论上推断:在太阳系形成过程中,天王星和海王星之间充满了冰块。随着巨大的外层行星成长,它们强大的引力将大部分冰块向外掠去。最远的散落得到处都是,形成了奥尔特云,相对接近太阳的物质逐渐聚集成柯伊伯带。

据最高的估计,柯伊伯带有1亿个直径1英里以上的天体,不乏轨道怪异者。包括布朗在内,天文学家将利用镜面达8.5米的望远镜和世界最大的数码相机挑战柯伊伯带。马斯登说:关于太阳系边缘的认识,“我们以前已经错了很多次”。2015年7月,“新地平线”探测器将飞经冥王星,然后继续飞向柯伊伯带,近距离观察太阳系外围。届时它先观察什么,天文学家甚至还没有选好目标。

1977年发射的“旅行者1号”探测器是人类发射的飞行最远的航天器,2004年12月中旬,它测到太阳风突然从超音速下降到亚音速,来自银河的宇宙射线也明显增强。科学家们认为它已经飞出了太阳系,此时距太阳约141亿公里。这显然与奥尔特云的距离大相径庭,可见实际上,我们还有的是比行星定义复杂得多的问题。

利维森认为:产生柯伊伯带、形成奥尔特云的洪荒运动也曾经将大量彗星抛向年轻的地球,改造了它的表面,带来的冰帮助形成了海洋和大气。他说:“如果你足够宏观地观察太阳系,一切都是相互联系的。”■ 名分轻重冥王星