北京夜店流变

作者:王恺(文 / 王恺)

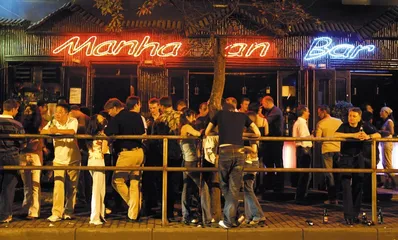

( 夜晚是酒吧的消费高潮

)

( 夜晚是酒吧的消费高潮

)

北京最早的夜店经营者全部是当时社会的异类,要不就是最赶时髦的那批人,要不就是当时所谓的“黑歌厅”、“黑酒吧”经营者,胆大敢赚黑钱,一杯酒卖100元是1993年娱乐场所的通常价格。

经过十几年的时间,娱乐场所的最大的变化之一就是经营者的变化,现在的娱乐场所老板有MBA学历的已不在少数。

夜店经理人的位移

1996年是三里屯酒吧街兴盛一时的时间,想开酒吧的孟桐和朋友跑去考察,只看见酒吧里客人不少,但几乎没有诚心诚意听音乐喝酒的,客人中穿梭着一些穿着暴露的女孩,门口坐着些壮小伙,见漂亮姑娘进去就吹口哨。看见有一家外国客人比较多的酒吧,他们想找店老板聊聊,问下来,老板就是门口坐着的那个穿大裤衩,嘴里吐着瓜子壳的人。

从德国留学回来的孟桐和在北大法律系毕业的朋友都无事可做,就想开家酒吧。可是一见这样的场景,也不想考察了,决定按自己的方式去开。他们在北大边开的“解决”酒吧一瓶啤酒只卖10元钱,当时的人们都说,要关门的,哪家店不是一瓶酒卖100块啊?

按照孟桐的观察,北京最早一批娱乐场所的老板几乎全是社会上混的人或者下岗警察。在北京市文化局的一位官员那里,说法是这样的:“那时候开娱乐场所的人成分相当复杂。”

成分复杂的原因是:自上世纪80年代开始到90年代,一直是限制和局部放开的条例出台,就是没有完整的娱乐业管理规定。规定具备何种条件才可以经营娱乐场所,一般人确实不知道要什么资格才能入行,所以敢于开店的都是所谓“能混”的人。一位当年的迪厅老板承认,他确实是从警察里退下来的,不过不是被清退,而是因为“从里面出来的人关系多,各方面都认识,开这样的场子事情发生比较多,朋友一定把我拉来帮忙”。

( 北京市最有名的娱乐场所长期二分天下:迪厅,夜总会形式的歌舞厅 )

( 北京市最有名的娱乐场所长期二分天下:迪厅,夜总会形式的歌舞厅 )

林曾伟说:“当时报纸上整天揭发黑歌厅,一晚上敢要人一万块。”那里不是普通市民的消费场所。而此时各娱乐场所的经理的经典形象是:穿黑西装,戴墨镜,仿佛香港电影里面的黑社会保镖,下面的人也全部是照此装扮,按照孟桐的说法:咋一看见会被吓一跳。而区分两种老板的最好方式也是服装:赶时髦的那批全部是奇装异服。

宾馆里最早出现一些歌厅和迪厅,专门为外国客人服务,后来这种形式扩散到社会上,北京市最有名的娱乐场所长期二分天下:迪厅,夜总会形式的歌舞厅。90年代又出现了保龄球厅。

(

量贩式KTV的出现,使通宵营业的娱乐场所越来越多

)

(

量贩式KTV的出现,使通宵营业的娱乐场所越来越多

)

北京一个历史悠久的迪厅巴那那的老板勾勒了那个年代的迪厅面貌。“开一家火一家,都是特别大特别脏的那种,全部是租借电影院的大场地。”放的音乐千篇一律,赶场子的人一晚上会重复听若干遍“YMCA”——当时最流行的一首迪斯科。

当精致一些的迪厅出现,“带来一些不太一样的东西时,”立刻就能招来全北京最时髦的人群,他开办了“巴那那”,在迪厅里面增加了酒廊和小包房,1998年开始请国外的DJ,开特殊的派对,比如“泰坦尼克派对”、“香港派对”,德国的《明镜》周刊前来采访,全北京的时尚人群一网打尽。钱非常好赚,30元包饮料,50元包酒,“可能是因为价格贵,那时候就算高档场所了,人群很单纯,全部是有钱爱玩的人,倒没有小孩”。所谓小孩,指的是几年后迪厅里挤满的十几岁孩子——2000年开始,娱乐场所越来越多,在竞争压力下,20元包饮料的迪厅票价成为主流,迪厅的主体已经由时尚的追逐者变成了发泄精力的消费者。“很多孩子抱一瓶啤酒跳一晚上的舞。”

2000年后,钱柜等量贩式的KTV出现又带来一大变化。作为管理者的林曾伟一直关注北京夜店发展,他说:“钱柜出来前,大家都觉得娱乐场所就是藏污纳垢的地方。”而量贩式的KTV带来的最大变化是,改变了所有人关于娱乐场所的观念。他自己的深刻感受是,终于有了个全家老少都能去的娱乐地方了。“不怕碰到什么不雅的场面了。”钱柜里面绝对没有穿着暴露的女服务员,灯光明亮,各房间的门上都开着透明窗户,而此前,穿着暴露的服务员和昏暗的灯光是歌舞厅的标志。

量贩式KTV的另一大特点是:里面有明码标价的超市,不再是夜总会里流行的暧昧不明的酒单。“别小看这个。”林曾伟说,价格低廉化使娱乐场所成为普通人群可以进入的场所。

孙禀穿着简单而朴素,旧牛仔裤,有点偏大的T恤,与前些年的娱乐场所经理人形象完全不同。他是北京最大的夜店“糖果”的总经理。尽管粉红色灯光有点暧昧,用孙禀的话说,那叫“媚”,但“糖果”的粉红灯光比起一般的迪吧和夜总会要亮许多,几百平方米的会员区坐满了玩色子和赌酒的人,时髦女孩居多。“按照灯光指数,就可以知道‘糖果’是一家健康的店。”孙禀说。通俗的娱乐场所规则是:灯光越亮越“干净”;另一规则是:来的漂亮女孩越多,说明这里越时尚。

他是有EMBA学位的夜店老板,“娱乐经济将取代军火经济”,这是孙禀在看了那本厚厚的美国的《娱乐经济》后的印象最深的那句话,虽然那本书没有完全看完,但是2003年后,大规模投资娱乐业的想法越来越明确。

投资不再是几个朋友聚在一起的凑热闹的讨论,而是成立了投资公司后的系统做法。投资“糖果”的东方丽华投资公司之前投资过大浴场,有相关经验。而投资前他们又做调研,又做实验,组成了五个人的股东小组,先投资小酒吧“九霄”,找来音乐人专门放先锋音乐,找设计师来做东南亚风格的设计。一年后发现赢利空间很大后,投资5000万元把一栋旧楼改造成放着光芒的“糖果”,糖果组合了几种娱乐场所,KTV、迪厅、酒吧。北京从没有出现过类似的娱乐场所。“大场子也可以不靠小姐和摇头丸做成功。”

他从前是做市场营销出身的,甚至可以说是中国最早的职业经理人,得意之作是早年的“百龙矿泉壶”。做“糖果”后,开始靠国外排名最前的DJ来促销,“2004年开业到现在,这里的party都是全北京最受欢迎的”。孙禀不懂前卫音乐,但是懂得把音乐当商品销售出去。他最害怕的消息是,“糖果”的模式被拷贝,“我听说已经有人投资1亿元在做和‘糖果’类似的场所了,这样一来,我们又要重新装修了,半年就得装修一次”。所有的娱乐场所必须靠新鲜来吸引人。

而巴那那的经理也改变了自己爱玩的性格,不再把重心放在组织派对上,创意交给专门的市场部做,他很高兴自己变成了职业经理人,“完全成了生意人”。他自我解嘲。最新的工作是改造开发工体附近的一幢旧楼,投资了2000万元,“连地产生意都做了”。

2002年,公安部门对娱乐场所的审批权取消,一下子,北京的娱乐场所数目以倍数增加,而此时公安部门的最大困惑是:不知道怎么管理娱乐场所了。经研究后,公安部门才明白自己的角色转换,虽然没人来要求审批了,但娱乐场所发生的“黄赌毒”事件仍然随时要抓。

审批权取消后

“詹老师,我们没有抓手了,该怎么办?”中国公安大学的詹伟老师微笑着,回忆起2002年的公安部门对娱乐场所的开办审批权取消后,基层警察们焦急地打电话给主管部门的情景。所谓“抓手”是公安部门的行话,指的是多年形成的管理娱乐场所的一整套方式。

中国加入WTO之后,《行政许可法》出台。一夜之间,行政审批手续大规模减少,公安机关取消了38项审批项目,其中特种行业和娱乐场所的治安审批就一下子取消10多项。本来开一家娱乐场所要十几项审批手续,现在只要盖三个部门的章:工商、文化和消防,曾经是最主要的管理者之一的治安行政管理部门的章不再需要了。此时,治安部门的管理变成了“登记备案。”本来是人家求上门的事情变成了公安要上门去一家家登记。“一下子大家都不会管了”,甚至连登记在案都做不好,因为不习惯一家家去登门拜访。找工商部门协助吧,得到的答案常常是:“为什么要协助你?”

按照北京市文化局的统计,不需公安审批之后,北京在短短几个月内,增加了2000多家娱乐场所。詹伟解释说:只盖三个章的要求,使开办一家娱乐场所和开家饭馆一样简单,大家自然而然投入到这行业中。

2002年前,文化稽查队和公安部门一起去娱乐场所检查,主要管“陪侍”和“未成年人不许进入”的两大问题。曾经在文化稽查队工作过的孙振说:那时候,上门检查是很威风的事情,不少地方老板一看见他们进门,就吓得主动交代问题,从事“陪侍”的服务员全部跟着公安回局调查。证据搜集也简单,只要发现谁的口袋中有避孕套,就可以喊其坦白交代,如果抗拒检查,随时可以叫该场所停业整顿。

可是2002年后,这一套不灵了。去娱乐场所检查时,老板也会客气,但是想带走“陪侍”的服务员没那么简单了,只要没被现场抓住,就没人肯承认,詹伟说:“‘黄’本来就是最难取证的,而且大家的法律意识都增加了。”甚至公安上门检查也常常引起质疑:“现在不归你们管理了,你们来干吗?”

公安管理人员介绍说,从南方一些城市传来的管理经验在公安部门引起了争议,最大的争议是,一些城市把娱乐场所的服务员分成两类,一类是穿制服的端茶倒水、打扫清洁的;另一类是从事其它服务的。而所有的服务员全登记在案,签署协议:不在场所内部进行非法的“黄赌毒”行动。

这样的经验在北京掀起了骚动,一次开公安内部会议讨论时,有公安认为这简直是大逆不道:那些服务员一看就是“小姐”,当然应该禁止。

“其实这是有理论可以解释的。”詹伟说,本来公安部门的管理一直是“前置审批”性质的,现在变成事中和事后管理,当然不习惯了。

分级制度于是在北京公安部门开始执行:把娱乐场所分成三等,A级指的是较好的娱乐场所,包括钱柜等量贩式KTV,公安部门一月检查一次;B等是事情比较多的,每周检查两次;C等则是严格控制的,每周检查四次。这样的“挂牌”表示北京的公安部门开始承认现状。

“其实谁都不愿意自己的场地里面出事情,都不愿意惹麻烦。”巴那那迪厅的经理说,他的做法是:所有工作人员签署协议,保证不在场地内吸毒贩毒,一经抓获,立即开除。而且要去阻止闹得凶的客人,“每个保安看一块地方,你要闹什么事情,可以出门闹”。所谓“闹”,是指买卖摇头丸之类的事情,“当然也要小心谨慎,别把客人都得罪了”。

VICS的做法更严格,因为这家迪吧的性质不同,不鼓励在里面交朋友,只是和自己的朋友来跳舞的地方,有的男孩子去搭讪别人的女朋友,保安都会出动制止。不怕人们嫌弃规矩严格而拒绝再来吗?孟桐高兴地说:“其实不是我规矩大,也不是我讲道德,是这里就是这性质,这就是娱乐业发达的标志,分类越来越细,喜欢追陌生女孩子的可以上别的地方去,有的地方是专门给这些人开的呢。”

按照相关规定,酒吧不算娱乐场所,20多年来北京唯一成气候的娱乐场所集结地带就是2003年后渐渐成型的工体周边。说起来奇怪,工体中心地位的形成居然要归结为“非典”时期的特殊政策。

被“非典”改变的北京夜店格局

2003年的“非典”时期,北京市文化局关于关闭一切娱乐场所的规定让北京夜店格局产生了巨大变化:从前散落在北京城各地的夜店全部关门。当时唯一开的就是工体附近的MIX和VICS两家酒吧。

“几乎是全北京没处玩的人都来了。”因为条例规定关闭的是娱乐场所,而性质属于酒吧的这两家店可以不关门。两家店正好地方很大,小酒吧活动不开的缺点在这里不存在,于是生意爆满,这爆满的场面一直持续到现在。

“2000年我在工体开店,那时候还没有什么人,晚上周围一片黑。”VICS的老板孟桐说,他当时付给工体一年70万元的租金,管理方觉得真是一笔巨大的租金。之所以在那时候就选择工体,并不是如人们事后总结的这里外国人多,时尚人群多,而是他一以贯之的想法,开一家专门放R&B音乐的酒吧,可以招来很多单纯喜欢跳舞而又不愿意去迪厅的人群。

当时他已经觉得,收入高的人群越来越多,人们也越来越分成各种类型——单纯唱歌的,喜欢在这样的场合认识女孩的,喜欢纯跳舞的,喜欢聊天的,全部有分门别类的场所。“夜总会和迪厅独霸天下的局面消失了。”

“非典”结束后,工体并没有衰落,大家发现特色夜店的有趣,和VICS一样的小规模迪吧成为取代迪厅的东西,孟桐经常见那些来此地考察的投资集团,包括PARK97。工体娱乐圈的高潮,就是2004年开始的工体100号的租赁,本来偌大的楼只有一家保龄球馆,现在底层已经见缝插针地开了6家店,来自香港的投资公司开的Babyface和东北商人开的“唐会”是最著名的两家。所有的经理人都遵循了娱乐场所的喜新厌旧规律。把自己的场所装修得尽量豪华,而且必须每半年重新装修一次,否则大家就不来。

Babyface开始从境外请排名前十位的DJ,唐会的每间包房投资是几百万。

根据“哪里的漂亮女孩子多,就说明哪里火”的潜在规则,工体的不少娱乐场所开始请漂亮女孩子来免费坐着,吸引来客。后来发展到坐一晚上,漂亮女孩发300块钱。

开的店多了,竞争也激烈了。一天晚上,来了几十个警察,封锁VICS和MIX,有人举报这里有炸弹,隔得非常远,就看见警车上面的警灯一亮一亮。

“我当时就懵了。”孟桐说。后来反应过来肯定是有的店嫉妒这两家生意好,做这样的无聊举报。第二天,他找到管理这边的片警,把工体这里几十家店的老板全部叫到一起,大家自我检讨。“我说这样一来的结果就是恶性竞争,举报来举报去,没谁的生意能好。”后来果然没再发生这样的事件。■