留住雷锋

作者:王小峰(文 / 王小峰)

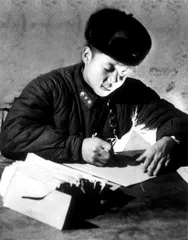

( 1960年,雷锋参军不到一年就成为部队的模范,他经常利用休息时间给全国各地的群众写回信,交流思想和学习心得

)

( 1960年,雷锋参军不到一年就成为部队的模范,他经常利用休息时间给全国各地的群众写回信,交流思想和学习心得

)

雷锋这个名字早已成了中国人心中的一个符号,他影响了好几代中国人,“雷锋精神”已经成了一笔财富,不管在价值观念如何变化的今天,都在或多或少影响着一代代中国人。恰恰是在那个特殊的年代塑造出的雷锋形象,他身上最终被凝固成那一时代的精神和价值观。不同的年代,“雷锋精神”在公众中所起到的效果不同,随着它所处那个年代逐渐久远、陌生,雷锋精神也时远时近地成了跟随我们的影子。

事实上,今天的人们可能更感兴趣的是,这个一度被神化、传颂的人物在现实中究竟是什么样的人,又是通过哪些方式把他的形象放大的?三联书店即将出版的《雷锋:1940~1962》详细记录了雷锋这个人物背后的故事——雷锋不仅是一个被树立出来的楷模,也是一个有着七情六欲、丰富生活情调的普通人。他是一个文艺青年,喜欢写诗歌、散文和小说,喜欢穿好看的衣服。从后来逐渐披露出来的雷锋遗物中,不仅有他缝补过三层的袜子,也有很时髦的毛衣、皮夹克和用当时一个多月工资才能买到的手表,这是生活中真实的雷锋,他一点也不贬损那个光辉的形象。

雷锋形象在当时深入人心,很大程度上是他的影像起到了很大作用,这些影像,直观上影响了一代又一代人,它让雷锋和人们的距离拉得更近。也许很难想象,在雷锋短暂的22岁生命中,拍过的照片有六七百张。一个普普通通的解放军战士,在那个年代能拍这么多照片是罕见的,即便这和他后来被树成典型,为宣传需要拍了很多照片有关,但现实生活中,雷锋就属于喜欢拍照片的人,在他参军之前,就拍过很多照片。可以说,1949年以来,通过影像传播给中国公众带来影响的人物一个是毛泽东,另一个可能就是雷锋。那么,雷锋的影像又是如何造成影响的呢?记者采访了雷锋生前为他拍照片最多的两位摄影师。一位叫张峻,他给雷锋拍过223张照片,很多有影响的照片都出自他手,现已离休,住在鞍山,他也是《雷锋:1940~1962》的图片主编;另一位叫季增,他给雷锋拍的照片也有200多张,退伍后一直在《承德日报》社工作。

季增应该是最早给成为军人的雷锋拍照的人,也是给雷锋拍照片最多的人。1957年,季增入伍,正好分配到沈阳军区工程兵某团,在运输连学开车。因为有初中文化程度,他在部队里算学历比较高的,所以很快把他调到政治处工作。这时正好有个搞摄影的老兵退伍,他就接替了这个老兵的工作,这为他后来给雷锋拍照片提供了条件。

3年后,雷锋入伍,季增也学会了摄影,当时在辽宁营口的欢迎新兵大会上,正好雷锋代表新兵讲话,季增也在场,他就为雷锋拍下了第一张照片。但是,这张照片的底片在他退伍后都交给了部队,后来也丢失了。当雷锋成了沈阳军区树立的节约标兵后,季增就经常给他拍照,在雷锋入伍到牺牲的953天的时间,他平均每4天就给雷锋拍摄一张照片。

(

1962年8月17日下午,抚顺市市民送雷锋灵柩前往戈布烈士公墓安葬 )

(

1962年8月17日下午,抚顺市市民送雷锋灵柩前往戈布烈士公墓安葬 )

张峻给雷锋拍照片的时间晚一些,他当时在部队做宣传干事,1960年9月初,他才第一次见到雷锋。他见雷锋的原因是从两封感谢信开始的,他发现,分别从抚顺和辽阳两地寄来的感谢信都是感谢一个叫雷锋的人,雷锋为这两地的灾民分别捐出了100元钱,团里找到张峻,让他去调查报道一下这个人物。

很巧的是,当张峻来到雷锋所在的连队,正好遇见一群群众敲锣打鼓,喊着“感谢解放军”口号来到门口。他便跟指导员说:“现在正是午睡时间,外面敲锣打鼓的,你出去接待一下,别影响战士休息。指导员说,群众感谢的肯定是雷锋。”这就是后来流传很广的雷锋去医院看病,路上帮助工地推车,之后不留名便悄悄离去的故事。后来雷锋回到连队,指导员问他:“这事儿是你做的?”雷锋笑而不答。

( 雷锋遗物 )

( 雷锋遗物 )

张峻回忆说:“他当时还是新兵,能干出不少事情,不仅仅是这两封信,还是节约标兵,这在当时部队中是很罕见的。他长得个子不高,很可爱,很腼腆,平时什么话也不说。我当时采访了一个多星期,这期间看到他做了很多好事。”

张峻一共先后给雷锋拍过9次照片,谈到雷锋这个人,他说:“他出身很苦,他想参军,就是想感恩,他想感谢解放军,所以他做什么事情都是发自内心的。”张峻说,“他不是个内向的人,我当时的军衔比他高,他敢跟我说要我给他拍照片,我说照什么?他说,想照一张穿着军装拿枪的照片,于是我就给他拍了一张他拿着枪的照片。”季增说:“雷锋给我的印象是他很谦虚,勤快,别人不做的事,他就去做,不是他值班,他也帮着值班。他做了什么好事不张扬,人挺好,热爱劳动。”

雷锋喜欢拍照,他把奖章戴在胸前,他爱美,而且他也会照相,知道按别人的意图去摆姿势,用今天的话讲就是善于在照相机前摆pose。“我给他拍完彩色照片,就跟他说,以后不能再戴了,不能整景,后来他就不戴了。”张峻说。

“我和雷锋跟兄弟一样,他受到委屈也总爱跟我说说。出门拍照片,他总帮我背着摄影包,还总缠着我教他学摄影。”张峻说。在张峻手中保留着唯一一张雷锋拍的照片,就是他给张峻拍的。而张峻最遗憾的是,他跟雷锋相处的那段时间,竟没有留下一张合影。“当时的胶卷都很珍贵,拍的时候都省着来,舍不得跟他拍一张合影,因为底片交给单位后发现有自己的照片,会挨批评的。”

张峻也谈到了雷锋的另一面,雷锋爱美,比如,入伍后,军人是不许留长头的,雷锋喜欢把刘海留得很长,后来他被警告过,所以,他在部队里,就把刘海藏进帽子里,外出时候,他喜欢把帽檐向上翘一下,把刘海露出来。

后来,人们从雷锋的遗物中发现了很多“奢侈品”,比如料子服、皮夹克、鸽子表,张峻说:“这些在当初都是高消费,一只手表要30块钱,而那时候人们的工资一个月才20块。”那么这些高消费品对一个每个月才6元钱津贴的士兵如何受用得起呢?张峻说:“雷锋入伍之前在老家就工作了,后来又到鞍钢工作,老乡劝他,穿点好的,毕竟这是城里,在朋友的劝说下,雷锋才高消费。”所以这也不难理解为什么入伍不到一年的雷锋能向灾区捐献了200元钱,这大都是他在入伍前积攒下来的。

“他是个很内秀的人,他写的很多东西都很有哲理,他聪明好学,喜欢唱歌跳舞,遇到问题喜欢刨根问底。”张峻说。后来毛泽东看到雷锋日记后,说了一句话:“这个人懂点哲学。”

“雷锋也跟我谈人生。但必须在一个很高的思想觉悟层面上谈。”张峻说,“去大连,看见了轮船导航的灯塔,他脱口而出:毛主席就是灯塔。每次跟他聊天差不多都是这样的内容。他在部队的900多天,从来没有为表扬而做过一件好事,都是他自愿的。”

( 拍摄于1960年的这张照片是传播最广的雷锋形象之一,1977年重新加色印刷发行时,背后的小毛松改为黄山迎客松 )

( 拍摄于1960年的这张照片是传播最广的雷锋形象之一,1977年重新加色印刷发行时,背后的小毛松改为黄山迎客松 )

那么,雷锋又是如何被树为典型,进而成了全国人民学习的榜样呢?张峻说:“那个年代,国内三年自然灾害,苏联又撤走了专家,蒋介石说要反攻大陆,中国处在建国后最困难的时期。所以这时候要树立一个典型——当时都提倡节约,雷锋恰恰又是个节约标兵,就这样,把雷锋推出来了。”

但这和后来公众认知的雷锋还不太一样,张峻说:“当时全军都在找这样的一个节约标兵典型,我知道雷锋的事迹后,就跟当时的沈阳军区《前进报》说写雷锋,我写了3000字。但是主编说我写的不好,要我重新写,当时已经9月底了,国庆节之后就要写出来,我怕来不及,就跟《前进报》主编说,能不能再找两个人帮我?于是就找到新华社驻沈阳分社,他们派了两个记者,我们在一起调查研究,等一步步挖掘完之后,我们做得比较全面,节约标兵只是其中的一个方向,后来就写出了一篇《毛主席的好战士》,揭开了宣传雷锋的序幕,各地报纸都纷纷转载,最后推向了全国。”张峻说,“为了塑造雷锋这个形象,我们把雷锋写的10本日记都调过来了,整理出来不少日记选编,后来也都发表在报纸上。在当时,能找到这样一个全面的人物真不容易。”

( 在雷锋照片中,很大一部分与汽车有关,一是体现雷锋的本职工作;二是汽车在五六十年代是一件特殊物品

)

( 在雷锋照片中,很大一部分与汽车有关,一是体现雷锋的本职工作;二是汽车在五六十年代是一件特殊物品

)

当全面了解了雷锋之后,张峻才发现,之前给雷锋拍的照片都没有代表性了,必须重新拍摄。于是,张峻开始构思如何为雷锋重拍照片,他根据雷锋日记、连队的反映以及雷锋的事迹,开始了为他重新在镜头里对焦的过程。这些照片,大部分是抓拍的,也有一部分摆拍,还有少量补拍的。张峻说:“当时由于总政治部要搞雷锋事迹展览,很多他的事迹都没有图片资料,所以补拍了一部分。但当时党委就强调,补拍必须要真实,不能造假。”

后来雷锋的形象传播最广的几张照片,有一张是雷锋握着冲锋枪,戴着棉帽站在一排树前面的照片,摄影是周军,这张照片最能体现雷锋的形象。后来,雷锋牺牲后,为了能把雷锋的形象树立得更高大完美,他背后的一排枯树被换成了黄山的迎客松。

对张峻来说,真正后来给全国人民带来影响的却是张峻摆拍的一些照片。他说:“当时给雷锋拍过很多照片,但都没有突出他的工种,他是个工程兵,又是司机,所以,想到了拍一组他跟车的照片。当时,军队用的车都是苏联造的嘎斯牌卡车,国产“解放牌”车不多,正好这时候,《解放军画报》社给了我一个任务,让我拍一组彩色照片,用在画报的封面上。我头一次用彩卷拍照片,怕拍不好,就跟主编说,能不能再给我一卷,社长特批了一卷给我。拍完之后我也没法冲洗,那时候,洗一张6寸的彩色照片要40元,就是掏得起钱当地也没有冲洗的地方,我就把胶卷交给了画报社。他们挑了能用的,后来都退给我了。我有意让他在车头擦车,这样可以突出‘解放牌’国产车。”这张雷锋微笑着面向前方擦车的照片,在部队中影响非常大,很多印刷品上都经常用这张照片。

张峻摆拍的另一张比较有影响的照片是雷锋在汽车驾驶室里读《毛选》的那张,这是一张在政治方面影响较大的照片。他想拍一张雷锋把毛泽东思想当成精神食粮和前进方向的照片,构思了很久,一直没有灵感。一次,他在看雷锋修车,突然来了灵感,便对雷锋说,赶紧坐到驾驶室里,让雷锋拿出《毛选》,就这样,一张具深远影响力的《粮食·武器·方向盘》就这样诞生了,这张照片后来在“文革”期间被放大成忠于毛主席的最直观影像。张峻说:“照片洗出来之后,我一看,就非常遗憾,雷锋左手拿书是从方向盘里套过来的,看上去很别扭。后来由于工作比较忙,也没有再重新去拍这张。”即便如此,在“文革”期间,它并没有因为雷锋别扭的左手而减弱它在当时的传播速度和影响力。

雷锋喜欢学习,有战友反映,雷锋经常在熄灯后打手电筒看书,于是张峻就想怎么能拍一张雷锋秉烛夜读的照片。当时工程兵总在工地施工,住处都没电,所以张峻便想到了点上一盏油灯,于是就有了雷锋戴着棉帽子在油灯下读书的照片。张峻说:“这张照片他并不满意,虽然拍出来的没有虚构,但是摆拍的痕迹太重。”

在学校里影响最大的是雷锋作为校外辅导员教一群学生读书的那张,它后来被用进了课本、作业本上,很多人第一次认识雷锋都是通过这张照片。

张峻说:“虽然有些照片都是摆拍的,但在今天看来,显得非常珍贵。”当然,这些照片就因摆拍在后来曾不断遭人们质疑,张峻说:“没有办法,当时的历史条件就是那样,补拍的内容绝对是根据事实拍的,领导这么要求,我们必须那样做。有一次,一个美国人在参观雷锋纪念馆的时候,质疑讲解员照片的真实性,讲解员无言以对。我专门给讲解员上了一次课,告诉他们,要如实告诉人们,这些照片都是怎么拍出来的。”张峻说,“那时候想抓拍也抓拍不起啊,胶卷都很珍贵,但是摆拍不能摆死了。雷锋很会照相,我跟他一讲他就明白了,基本上几张就过了。”

季增也向记者介绍了他为雷锋补拍照片的过程。他说:“我除了摄影,还要搞新闻报道,放电影,有时候还要当广播员,所以,我不可能天天跟着他,知道他做了好人好事,只能事后补拍。我给他补拍了20多张照片。”

“有一次,我和雷锋一起到丹东做忆苦思甜报告,回来的时候在沈阳过地下道的时候,雷锋看到了一个老太太,拿了很多东西,走路很吃力,便过去帮她拿包,一打听,老太太也是去抚顺,雷锋说那正好一起走。雷锋从小就没了母亲,所以他对老人很有感情。老太太拿出信封告诉儿子家的住址,这地方离部队驻地有15公里左右,到了部队那一站,雷锋说,我送大娘回家,你先回去吧。我说,我也跟你去。我们对抚顺市区不熟悉,找了很长时间才找到,这时候太阳落山了。当时想给他们拍照片,但光线很暗,没法拍。我说,你的任务完成了,我的任务没有完成。一个多月后,雷锋休息,我们就去找那个老太太补拍照片。但是屋子里面很黑,便想到在屋外拍,但是屋外有很多煤和干柴,拍出来很乱,于是我们就往前走,在另一家门口拍下了这张照片。”

季增也给雷锋拍过一组擦车的照片,张峻拍的照片是在夏天,季增拍的是在冬天,所以季增拍的雷锋擦车都是戴着棉帽子。季增回忆说:“《解放军画报》记者吴加昌来采访雷锋,回去后他写信说缺少一张破题的照片,让我拍一张能表现雷锋热爱党、热爱毛主席和他职业特点的照片,我就反复想怎么拍。正好运输连进来一辆‘解放牌’汽车,有天早上,我让连长把车弄好,让雷锋用被地主婆砍了三刀的手去擦车,一共拍了七八张,很多人都是通过这张照片认识雷锋的。”

季增说:“当时雷锋的最大梦想就是希望能见到毛主席。所以他常说,好好干,将来见毛主席。有一次,我们去抚顺作报告,住在一家很小的招待所里,晚上我睡着的时候被‘毛主席万岁’的喊声惊醒,才发现雷锋在做梦。雷锋说他梦里见到了毛主席。于是我就想,怎么才能拍一张雷锋想见毛主席的照片呢?我就想到了毛主席塑像。那时候不像‘文革’,毛主席塑像很少,当时抚顺有家俱乐部,里面有尊毛主席塑像,我就把想法跟雷锋说了,他听了之后很高兴。几天后开党代会,我们就提前去,结果发现里面很黑,没法拍。后来就求几个人把毛主席塑像抬到外面去,让雷锋站在前面。这时候我们团长过来了,拿了一顶皮帽子给雷锋戴上,反映雷锋热爱毛主席的照片就这么拍出来了。”

不管是抓拍还是摆拍、补拍,雷锋,这个在那个年代树立起来的人物形象通过文字、影像的传播渐渐变成一个神话般的人物,而一个真正的雷锋却渐渐离人远去,渐渐让今天的人感到陌生。张峻说:“民众对雷锋的了解是片面的,我要把真实的雷锋告诉公众,把神话的雷锋变成真实的雷锋。我有个承诺,就是要搞100个展览,把雷锋留住,现在我已经搞了81个了。”张峻老人在雷锋牺牲后,先后拍了129个学雷锋的典型人物。同时,他为了启动“留住雷锋”工程,在这期间花了大约15万元,没有人赞助他,不管做什么跟雷锋有关的事情,都是他自己掏腰包,“这些有一部分是有关雷锋的照片、文章的稿费,还有一部分是我的工资。”张峻说。

季增老人也是如此,雷锋牺牲后,他做了两千多场雷锋事迹报告,他现在的最大愿望是,把他拍摄、收集的雷锋照片全部放在网上,供喜爱雷锋的人收藏,让更多的人知道雷锋。■