雷锋:1940~1962

作者:舒可文(文 / 舒可文)

( 1958年雷锋在天安门前的一张留影,当时他手里提着一个印花的草编提篮,后来在媒体上发表时提篮被修掉了

)

( 1958年雷锋在天安门前的一张留影,当时他手里提着一个印花的草编提篮,后来在媒体上发表时提篮被修掉了

)

雷锋的笑脸永远属于一种既容易理解又难以企及的伦理标准,与其他伦理英雄故事不同的是,讲述主题的故事在图像面前变成了注释,图像使主题更具观念意义。被熟知的雷锋照片其实并不多,但传播广泛,有人统计,雷锋握枪站在松树前那张经典照片的发行量仅次于毛泽东像,1998年,加拿大一个摄影机构评选全球100张最有影响的图片,这张照片就在其中。由于有照片的方式作证,使一个伦理标准在传播中便具有了血肉的热度。

一本由当年的摄影师张峻主编图片的雷锋故事图文书,不仅披露了一批从未作为英雄形象传播的照片,而且收集到了雷锋在1960年成为模范之前的大量青春留影。因为当年雷锋的形象是通过图像传播,现在的这册图书试图再次以更多的照片来激活那些已经冷却了的图像。

比如,当年雷锋在天安门前的一张留影,本来手里是提着一个印花的草编提篮,后来在媒体上发表时提篮被修掉了。现在重读这些照片,几乎是在看一部新中国新标准的“潮流史”。

雷锋当年的传播经过了他所在部队——沈阳军区。起先他是“艰苦奋斗节约标兵”,经新华社记者的参与提炼,由当时沈阳军区政治部主任题词,他成为“毛主席的好战士——雷锋”。稿子1960年同时发在《解放军报》、《辽宁日报》上。1963年2月,《人民日报》为了在更大范围宣传,派记者重新做专稿,配发了评论员文章《伟大的普通一兵》。这年3月,《中国青年》决定用两期合刊全面展示雷锋全貌,并提请毛泽东题词。当时人回忆,毛泽东的题词很是慎思,秘书先拟的十几条都没有用,后来毛泽东解释说,要学的不是他做的哪件事,而是他长期做好事,不做坏事。因为毛泽东“向雷锋同志学习”的题词,《中国青年》在当年发行800多万册,将雷锋报道定格,影响力推到高潮。这期《中国青年》出刊后,3月5日,新华社发通稿、《人民日报》、《解放军报》等全国各报刊报道了毛泽东题词,这一天也就成了学雷锋的纪念日。

在当时的国家伦理格局中,一个如此完美,又如此日常化的形象把国家理念与日常德行在这个形象中温和地融会在一起。在当时经济困难,生活艰苦,国际环境恶劣的情况下,这样一个热情积极、忠诚无私、爱憎分明不忘本的形象所具有的传播力远远超过其他英雄。雷锋的微笑于是就日渐变成了一种精神秩序,他也印证了一种伦理塑造。■

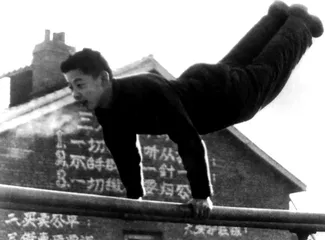

( 根据雷锋《忆苦思甜》报告补拍的雷锋在练双杠 )

( 根据雷锋《忆苦思甜》报告补拍的雷锋在练双杠 )

(

雷锋成为模范后,他的日常工作也成为摄影师拍摄的主题

)

(

雷锋成为模范后,他的日常工作也成为摄影师拍摄的主题

)

( 雷锋在“忆苦”大会上的报告在他的部队影响巨大

)

( 雷锋在“忆苦”大会上的报告在他的部队影响巨大

)

( 雷锋替战友洗衣服的照片是根据他的事迹摆拍的 )

( 雷锋替战友洗衣服的照片是根据他的事迹摆拍的 )

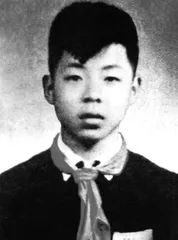

( 高等小学毕业前夕的雷锋 )

( 高等小学毕业前夕的雷锋 )

( 现实生活中,雷锋就属于喜欢拍照的人。1958年雷锋在天安门前的青春留影

)

( 现实生活中,雷锋就属于喜欢拍照的人。1958年雷锋在天安门前的青春留影

)

( 雷锋向战友请教步枪射击要领 )

( 雷锋向战友请教步枪射击要领 )