周恩来“自己的”外交部中的琐事

作者:王恺(文 / 王恺)

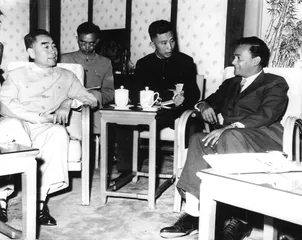

( 1973年9月,法国总统蓬皮杜正式访华,此时周恩来已重病在身 )

“都是30年多前的事情了。”过了30年,满头白发的章含之觉得关于周恩来的话题“挺难谈的”,主要是有了争议,总理不再像一个“神”似的活在人们的记忆中。

在周恩来分管的共和国各个部中,外交部一直被视为他“自己的部”。章含之记得,一次在人民大会堂开会,不知道交通管理出了什么问题,堵车堵了一个小时,包括各国大使的车。开完会,周总理火气还没消,把外交部所有人留下,大声批评礼宾司司长。“外交部人人都害怕总理的脾气,他和外交部的工作人员在一起,肯定不像和别的部的人那么客气。”

这时候,周围人帮着司长解释,说堵车肯定是交通部门或者公安部门的责任,周恩来长叹一声说:“我还能批评谁?外交部到底是我自己的部。”

“其实很少有人知道总理真正在想什么,他一直要保持自己没有瑕疵的政治生涯——临终前,还要阅读那首主席‘土豆烧牛肉’的新诗,保证自己的‘忠君’形象。”章含之说,“他太注意自己的圣贤形象了,在一切琐事上几乎苛刻地要求自己和身边的工作人员。”

过家鼎的翻译风波

“冀朝柱第一次给周恩来当翻译,腿一直在发抖。”过家鼎满面笑容地说到自己的朋友。1962年31岁的他第一次给总理当翻译,就见识了周恩来对翻译工作的严格要求。之前他一直在朝鲜停战代表团和华沙中美大使级会谈上当翻译,很有经验,“在朝鲜工作时,已经做到了定稿人的位置”。由于当时中国在战后谈判中要争取主动,所有英语会谈都要当场记录,特别是美方所说的话,所以过家鼎一直在练习英文速记,在朝鲜直接收听别人不允许听的“美国之音”,毕业于复旦大学的他本来就英文优秀,到了最后一分钟能记140个字,比美国人还快。

“冀朝柱第一次给周恩来当翻译,腿一直在发抖。”过家鼎满面笑容地说到自己的朋友。1962年31岁的他第一次给总理当翻译,就见识了周恩来对翻译工作的严格要求。之前他一直在朝鲜停战代表团和华沙中美大使级会谈上当翻译,很有经验,“在朝鲜工作时,已经做到了定稿人的位置”。由于当时中国在战后谈判中要争取主动,所有英语会谈都要当场记录,特别是美方所说的话,所以过家鼎一直在练习英文速记,在朝鲜直接收听别人不允许听的“美国之音”,毕业于复旦大学的他本来就英文优秀,到了最后一分钟能记140个字,比美国人还快。

周总理听得懂英文,常常会当场指出翻译上的错误,有的翻译第一次给周总理工作甚至晕倒。过家鼎说他虽然紧张,但觉得自己不会有问题,结果第一次还是出现了失误。开始还顺利,“后来周总理向外宾介绍身边的赵朴初是一位‘居士’,我就愣住了,译不出来。”周总理当场给他介绍了什么叫‘居士’,又告诉他回去要研究如何翻译。下来后,领导告诉他,周总理对他还算满意,就是说了一句“知识面窄了一点”。并嘱咐外交部专门为此出简报,要求大家扩大知识面,不能单纯学习语文知识。

( 过家鼎 )

( 过家鼎 )

这以后,他才慢慢熟悉总理和别的领导人物不一样,在和外宾说话时,他基本上是不酝酿下一句话,因为他早就都打好了腹稿,“他说完一句话就会注意地听翻译,看翻译是否准确”。因为周恩来自己的英语、法语都好,所以翻译们都战战兢兢,“他会当场质问翻译,我说的是社会主义,你怎么翻译成了共产主义?”章含之说她帮总理翻译,也因为不懂“越俎代庖”而当场被他批评,“说我还是行老的女儿,怎么不懂这些?要加强学习了”。

第一次出现问题后,过家鼎开始“疯狂”阅读,他还记得,那个时代,周总理很喜欢和外宾谈第二次世界大战的故事和教训,他就在那时阅读了大量原著,“苏台德区”、“闪电战”、“绥靖主义”都能够脱口而出。也就从那时开始,觉得翻译要当万金油,什么都得会,他自己主攻政治和经济,后来翻译的《长征:前所未闻的故事》、《巴顿将军》都被称为翻译界的名著。

周恩来常考问翻译,经常在会见前讨论哪个词怎么翻,有时顺便把今天要谈的主题事先通报给翻译,让大家心里有数,“要求是很严格,但是他很尊重人,始终把我们当同志来对待。”

周总理在细节上非常注意对翻译的尊重,过家鼎还清晰记得当时各国翻译的不同待遇:许多国家的翻译是雇员身份,宴会上不入席,一直像招待员一样站着,有时要奔走传话。有一些国家的随从甚至是跪着服务,而周总理从来要求翻译坐在他身后,在出席宴会时,要求他们坐在身边。出访亚非十四国时,东道国一般按自己习惯,不给翻译安排席位。“总理叫礼宾司司长俞沛文去和对方交涉,一定要把翻译安排在他身边。”在当时尚还属帝国的埃塞俄比亚,冀朝柱和过家鼎分别坐在总理和陈毅身边,对面全是皇室成员。那场面过家鼎一直记得清晰,“看得出对方很吃惊,但是这样一来更尊敬总理”。

在埃及,由于吃饭的桌子小,实在不能放下翻译位置,周总理就让翻译坐在后面,面前摆上小圆桌,也是有吃有喝。“我那时候工资不高,又要养家,在食堂吃饭时都只吃半份乙菜,一份丙菜,一共一毛钱,有机会大吃一定是好好吃。”过家鼎笑自己那时候“馋”,总理告诉他们,要抓紧时间吃,等他讲话时间就要认真翻译了。

整个在周总理身边当翻译的年代中,过家鼎都为周总理对细节的高度重视而感动、或紧张。“总理是个对小节近乎苛刻的人,每次会见时哪张椅子怎么放都要自己安排,陈毅总是大嗓门说,不要管那么多啊,总理。”

这些对身边小节的关注有的纯粹是琐事,比如冀朝柱婚后没孩子,总理就问他怎么回事,并叫吴阶平给他看病;有的却别有深意,在亚非国家访问时,他要求翻译说话时不要使用“你们应该”、“你们必须”的句子,因为要照顾那些刚刚独立国家的自尊心;翻译“毛泽东思想”时,要用能代表“集体智慧”的翻译,“他说那不是毛泽东一个人的发明创造,是集体的结晶”。

过家鼎1986年开始担任驻外大使,后来担任葡萄牙大使期间更是负责澳门回归的谈判。“我们被称为中国的第三代大使,第一代是将军们,第二代是省委书记们,第三代就是翻译群了。”当时80%的大使都是由外交部的曾经的翻译们担任,大家私底下说起来,都觉得是跟总理这么多年受训练的结果,“他总是习惯和我们讨论问题,慢慢大家都能体会他的外交思想和思路。所以出了那么些大使不奇怪”。

外交部的工作时间

彻夜工作几乎成为外交部的惯例。章含之记得,总是深夜12点,周总理处理完所有部工作后来外交部开例会,是他每晚的最后一个会,“他觉得这是自己管的部,放到最晚开是应该的。”她那时候年轻,不能熬夜,总是很困,就盼这会开到一半可以早点吃夜宵,“吃完了就可以清醒一点。”总理自己面前是花生米,大家吃馄饨或面条。例会一般要开到两三点。

不过司长们没她那么轻松,大家总是紧张地在开会前看当天内部参考,“共有两大本内部材料,谁都不敢不仔细看,总理总是问大家当日事件,一次,非洲司司长没注意一个小事件,被他好好批了一回”。

过家鼎印象最深的是基辛格访华时,“天天要熬到夜里三四点”。总理总是端着一小杯茅台和大家讨论工作,一边在手里捻花生,“听说总理酒量好,但是我在他身边的时候,医生已经不允许他喝那么多了”。那时候每晚的议题是,怎样的说法对方能接受,而对方的方案要马上翻译出来,看我方能接受哪些。

因为中美在很多重大问题上存在分歧。一般对方提出新闻公报的方案,都稍加修改就通过,但是美国的这个不一样,双方始终是针锋相对的。“很多人觉得中美一直对立,这次谈判中国一定让步不少,我那时候帮总理翻译,其实总理口气一直很硬,在每点上都没让步。基辛格没生气,还很尊敬总理,后来他书里反复提到总理。”过家鼎还记得大家都认同的基辛格的话就是,“海峡两岸的中国人都认为只有一个中国”,他翻译出来,总理总算觉得中美可以在这句话上达成共识。

每天工作通宵,实在不能忍受,有人提出来应该8小时工作制,被周总理知道了,过家鼎还记得他声色俱厉地批评这种提出想法的同事——“什么?你说什么?你还是不是共产党员?共产党员还要求8小时工作制?那和资本主义国家索要加班费有什么区别?”他们都吓得不敢吭声。过家鼎说:“最享受的是加班一周后,下一周可以轻松点,早上不用准时上班。”而上班的空闲时间,外交部内的豆制品供应是他和冀朝柱的兴奋点。

周总理则是每天早上6点睡觉,中午起床开始工作。“那时候觉得他身体特别好,不怕劳累,可以活到90岁。”过家鼎坚决认为,没有“文革”,周恩来肯定寿命很长,“他不是一般人,有着伟人的特征。”

章含之记得周总理的另一工作特征,“有着常人没有的记性”。总理认识她时,给她讲自己年轻的时候托过章的父亲“行老”帮忙,把在法国的印刷机和共产主义的宣传册运到德国的事情。那时候周恩来在法国,共产主义小组的活动受到北洋政府的控制,所以委托在欧洲游历的章士钊把东西运到德国,“他当时也没暴露身份,就说是学习材料。多少年了,父亲一点不记得这事,他还记得很清楚”。“他记性太好了,知识也渊博,在这些方面,只能用天才来形容。”

1976年2月21日,周总理逝世不久后尼克松访华,“其实尼克松一直在意识形态上和共产党对立,但是他去看望邓颖超时候,真的动容了。”当时在场翻译的章含之记得尼克松谈到总理时整个表情都有变化,说他见过世界各国的许多领导人,周是最让他佩服的一个。章含之觉得,“总理呕心沥血,献身都到没有自我的程度了,绝不是一般人能做到的”。

章含之说,因为总理的严格待己待人,他身边的人没有一个受惠,他的秘书到最后还是个司长,“身后名是他生前就追求的”。

总理的感情抑制

从乔冠华与总理的关系和几件琐事上,章含之得出总理总是抑制感情的结论:“总理很少动感情,他和工作人员几乎没有感情交流,他是太控制自己的感情了。”早在年轻时候,章含之就因为父亲的关系进中南海和总理吃过饭,“那时候不懂事,就觉得总理特别注意细节,父亲的香港行程一点一滴他都要仔细安排”。后来进外交部工作,和总理接触增多,才发现他是个常年控制自己感情的人。

“他从40年代在重庆就领导乔冠华,乔老爷也是他最欣赏的部下之一。”外交部的文件尽管经过正常手续上报,他也要问当时任副部长乔冠华看过没有,“乔看过的东西他才放心”。可越是这样的关系,周总理就越是注意要让别人意识到他对乔很严格,平时见面时永远是公事公办的态度。四届人大选举,毛泽东提议乔冠华任副总理,被周总理阻止了。他说还要等等,后来又对乔冠华说,他不愿意别人说他要提拔自己的人。“当时他能说乔老爷是他的人,也算是很坦白了。一般总理是不会说这种话的。”

也因为这样,总理偶尔的感情流露她才觉得特别珍贵。她清晰记得自己看见的总理唯一的一次感情流露:1975年,总理癌症复发,“知道总理不会再好了,”她和乔冠华都很难受。在美国和欧洲访问时,买了一些夏威夷果,那时候国内还没有这种坚果,知道总理爱吃花生米,这比花生香,也软,就买了一些。路过巴黎时又买了羊角面包,“也就是总理在法国留学时常吃的东西,”回国后送给总理。

总理在一天接见外宾后,叫陪同接见的他俩留下来说:“我从来不收别人的东西,这次我知道你们是给一个病人的礼物,我是一个病人,我收下了。”乔冠华几乎当场泪下,一直和周总理“没什么情感交流”的章含之说她心中一酸,“那是我第一次看见总理动感情”。

过家鼎也记得总理很难得地流露真实想法的瞬间。那是“文革”刚开始时,总理和外交部几个熟悉的工作人员在一起时说:“搞什么早请示晚汇报,不都是封建主义那套吗?万岁更是封建。”

“文革”时期的周恩来被迫说着各种违心的话,章含之很理解总理,“设身处地的想想,还有谁能做到总理那样呢?委曲求全,要不是他,中国当时的经济哪里还能维持?”总理的委曲求全让她看着特别难受,他没保住贺龙,贺龙死后几年他去参加追悼会,“照顾总理的卫生部长刘湘平告诉我们,总理当天激动得不得了,病情加重了”。在章含之看来,总理平时的感情流露得不多,于是每次流露真情都特别地让人替他难受,“总理太委屈自己了”。

1976年1月初,总理感觉自己时间不多了,每天见几个要见的人。1月7日下午是乔冠华,但是负责照顾总理的卫生部长刘湘平说总理太累了,情况不太好,改日再见吧。结果没想到第二天总理就去世了。“乔老爷就这样没和总理见上最后一面。”

章含之还记得1月8日那天特别冷,本来说李先念要召集几个部长开会,结果接到电话说会议取消,“不祥的预感就来了。因为已经知道总理那几天已经不行了”。乔冠华中午赶去开会,结果一去不回头,“后来,新华社的摄影记者杜修贤打电话来,要我照顾好乔老爷。说他在八宝山情形不太好,已经哭得一塌糊涂了”。

总理逝世后,大批人群在天安门自发悼念,“乔老爷要司机开着车,要我陪他去”。章含之有些害怕,当时很多人明哲保身,尤其是高层领导都不敢出现在天安门。可是乔冠华坚持要去,一去就被群众围住了。第二天一早又要去,“走到英雄纪念碑最高处,又慢慢往下走。有新闻制片厂的同志在拍摄,我很害怕,叫他们不要拍,可是乔老爷说,怕什么”。章含之的记忆,在30年后的冬天里仍然清晰。■