跟杜润生的几次照面

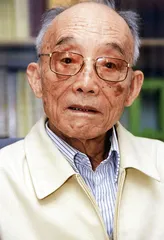

作者:王丹阳 杜润生

杜润生

杜润生上一次集中见诸报端和电视是在三年前,当时住在北京医院病房的他迎来百年华诞,同时还有无数活跃在农业领域的官员及学者,以及记者。镜头里,他已双耳失聪,并插着鼻饲管,他的学生陈锡文、周其仁等齐聚麾下,给他戴上了一顶卡纸皇冠,老人虽神情木然,却仍旧不失坚毅硬朗。

如今,很多耳熟能详的京城学者都与“杜老”有着关系,而在他治下的西皇城根9号院中共中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心曾是改革开放后农村改革的中枢,也以自由之风留名。那里走出来的年轻人曾经容光焕发、跃跃于改革的前阵,9号院里最鲜明的特征是,老人反而听取年轻人的,这在上世纪80年代初百废待兴的中国,留下一段不可磨灭的光亮。

杜润生出生于山西太谷阳邑村,参加过抗日游击战争,并且在解放战争时期随刘邓大军“挺进大别山”,领导解放区的土改。1953年,杜润生调入中央农村工作部(“中央农工部”)担任秘书长,辅助时任部长邓子恢,“逐步引导农民走向集体化的道路”。但他当时就力主多样化的合作社和多种经济并存。

1983年,他再被重用,出任中共中央农村政策研究室主任、国务院农村发展研究中心主任。在那段以农业改革为重点的历史节点,他从1982年始连续五年主持中央“一号文件”。

当时“家庭承包经营制”、“包产到户”、“统分结合”等改革思路,不是没有争议,但在杜润生充满智慧的运作下,最终在集体经济和人民公社一统中国的背景下跳脱而出。他的众多弟子在回忆起杜老的贡献时都提到了一点,就是他深谙政治话语的同时又广为纳谏,最终开辟出一条蹊径。正如他在1980年著名的75号文(《关于进一步加强和完善农村生产责任制的几个问题》)里加出的一段:

“集体经济是我国农业向现代化前进的不可动摇的基础;但过去人民公社脱离人民的做法必须改革。在现在条件下,群众对集体经济感到满意的,就不要搞包产到户。对集体丧失信心,因而要求包产到户的,可以包产到户,并在一个较长的时间内保持稳定。”

美国三一学院经济系终身教授文贯中在80年代曾跟“9号院”有诸多来往,在他眼里,杜老的智慧和宽厚令人赞许。

三联生活周刊:杜老在农业领域一直受到相当高的评价。我想问,如果没有他,难道1982年的“包产到户”等改革就不会实现吗?

文贯中:应该说“包产到户”估计在那时是大势所趋,如果不是杜老,会不会那么快,是有疑问的。那时有的地方已经先斩后奏了,比如安徽已经在试验“包产到户”,它本身不是杜老的发明,但他敏感地看见了今后农业的发展方向。他知道至少第一步该这么走,但要有些办法来缓解“左派”的固化思维,还要说服东部很多反对的富裕省份,所以这个功劳是非常大的。在中国,危险的是领导人很有可能在最后突然转向,一旦领导人最后发声说反对,那你就连回旋余地都没有了。

三联生活周刊:80年代初期位于西黄城根9号的农村政策研究所,即9号院内自由之风至今被人津津乐道。你对此有什么印象吗?

文贯中:我和9号院没有隶属关系。但我自己觉得里面的人很有想法,当时反而是年老的人来听取年轻的人的意见。因为当时国家处在一个重建秩序的阶段,老人习惯要恢复到从前,年轻人就对此嘲笑,老人自己也觉得在新的形势下老办法不管用。那段时间老人特别喜欢听年轻人的话,像股潮流。

那时关于亚洲四小龙的消息已经铺天盖地,水货都进来了,我们要拯救的(国家)比我们活得好。杜老迅速意识到这个时候年轻人走在前列,但是将新鲜观念纳入到正统的体制语言体系里,这个工作他做得特别好。比如说,要是直接讲“包产到户”未必容易被接受,于是就说是“统分结合”的双层制。他心里知道,从“包产到户”到家庭农场,一定是个必然的趋势,回到人民公社是逆潮流的。

三联生活周刊:连续出了5年“一号文件”,9号院的年轻人在90年代后逐渐风流云散,这主要是哪些历史原因?

文贯中:90年代早期,中央注意力转到城市改革,是怎样把通货膨胀搞下来、国营企业要怎样改制。直到90年代后期,李昌平轰动一时的给总理的一封信,揭露城乡收入差距拉大、底下乱搞收费、农民负担重,“三农”问题才重新引起重视,也才有后来温家宝总理主政时期把农业税取消等一系列改革。

三联生活周刊:在80年代后期到90年代这段时间,杜老的工作主要体现在哪里?

文贯中:1988年我从美国回来,收集博士论文材料,当时杜老和好几个学生在搞各种农业制度试验区。那时有几个不同的农业制度,遵义湄潭县、苏南、平度等。平度是试验了两田制(责任田和口粮田),他们想把责任田搞活,只给有效率的农民,没有效率的农民就没资格承包。但是这也搞不下去,因为土地是集体所有的,农民会问,既然如此,我作为集体的一员为什么不给我责任田?所以改革仍然没有彻底。

1987年的时候,美国芝加哥大学的约翰逊教授来到北京见了杜老,他打算在山东邹平县建立一个“包产到户”的观察站,我和林毅夫作为翻译陪同。杜老提到他已经在搞各种试验了。但约翰逊跟他说这样的土地制度还是会有各种问题的。

那时“包产到户”已经暴露出局限性了,因为承包合同也就几年,就要根据村里人口的变化调整各户的土地,这是土地集体所有制下农民均分土地的天然权利,却使农民无法具有长期概念;第二,农业的真正出路是把大量农民转移出去,转移出去的农民其土地以什么形式供留下的农民使用呢?是卖吗?对于不愿意转移的农民,你对他是什么政策呢?这些问题都要想下去。那时全国还出现一个粮食突然减产的问题,由于1984年特大丰收,粮食富余后粮价大跌,农民卖粮难。所以小农经济有先天的缺点,如何逐渐扩大规模,就涉及土地流转的问题。

三联生活周刊:你当时是从美国回来的一个学生,对于那几个试验区你当时持怎样看法?

文贯中:1987年,借着约翰逊教授来华考察的机会,我去了苏南,那里主打规模经济。那里搞农业大户,一人可承包几百亩,很宏伟。当地乡镇企业发展得好,就统包了化肥和种子的费用,但这不是一个内生的东西。后来又去了周其仁和刘守英蹲点的贵州湄潭,那思路是最接近土地私有的,因为土地永远不再重分了,所谓“增人不增地,减人不减地”。

我们蹲点半个月后,我自己认为要有后续的配套措施,要允许农民尽速转移到城市,土地要允许私有,允许自由买卖,不然人走了却不放弃土地这个根,能干的农民还是不能扩大经营规模。那时住在县招待所,每天晚上跟周其仁讨论得很激烈。我说,只要农民转移不出去,土地又实行类似私有化,肯定造成两极分化。

三联生活周刊:你跟杜老的交往是怎样的?

文贯中:我在1987年之前跟他没有直接打过交道。1988年我在湄潭蹲点后,本來是要回美国的,但被邀请去了遵义参加一次内部会议。我当然很欣喜,那个是高层会议,不向学术界开放的。到了遵义,时任国务院农村发展研究中心副主任的朱厚泽又突然来到我的房间,鼓励我在会上发言,并说要畅所欲言。

后来我猜想,朱厚泽作为杜老的副手,邀请我上台发言,可能是杜老的意思。而且,我们在湄潭时,县委书记经常晚上来我们住的县委招待所,睁大眼睛听我们争论,坐一会儿又悄悄走开,估计他也会报告上去。

到了2008年,我正好又去贵州调研。从贵州回来后见到杜老,他已经失聪,于是我写他讲。我说“包产到户”没有再向前走一步,所以农民没有恒心,经不起考验,连田埂也不好好修,其中一个原因就是产权没有保障。杜老亲口对我说了一句话我终身难忘,他说很后悔当初搞包产到户时,没有临门一脚,索性把地权给了农民,而导致90年代后“三农”问题浮现。 杜润生事迹名人专访