节气:理解世界的一种方式

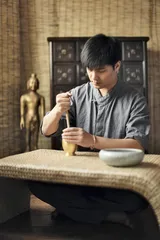

作者:阿润 ( 迷罗依古法炮制节气药香

)

( 迷罗依古法炮制节气药香

)

生活节点

迷罗穿着一身麻布练功服,盘腿端坐在房间的一头,前方摆一个一尺高的案子,正在说关于节气的事儿。“小雪”代表着寒季的开始,这意味着真正意义的冬天来了,“大雪”是一年中最冷的开始,夜晚越来越长,正是阴气将盛到极点的时候。和他对坐的是10位女士,这个小型课堂里的学生,各自坐在一张颜色艳丽的瑜伽垫上,神情认真,还有人低头沙沙做着笔记。迷罗一停顿,抢在话题的缝隙中,一个年轻的女孩问:“冬至之前要注意些什么?”

这样的课堂,按照节气的运行,每15天会有新内容,大学学中医专业的迷罗是这个课堂的主人。做过10年瑜伽教练后,他把自己探索的有关饮食和健身经验总结出来,在每一次节气变化的时候,拿到课堂上分享。

迷罗说,童年时代,每到一个节气,外公总会郑重其事地从日历上撕下一页,说一句类似“立春五芽炒,立夏杏苏草”、“夏至一觉比参强,冬至羊肉萝卜汤”的顺口溜,仿佛这节令是个格外神圣的东西,其中蕴含着无数教人如何去生活的准则。

访问迷罗的节气课堂当天正是“大雪”刚过,“一候鹖鴠不鸣,二候虎始交,三候荔挺出”。这位32岁的年轻瑜伽老师此时很像他描述的老人一样郑重其事,他一一解释“大雪三候”,只差撕下日历的仪式感。正是寒冷时候,寒号鸟不鸣叫了;阴气最盛时期,盛极而衰,阳气已有所萌动,老虎感知到了,开始求偶;“荔挺出”是说这种植物感觉到阳气而抽出新芽。按照迷罗的说法,在“大雪”这个节点上,冬令进补的序幕逐渐拉开了。

( 米莱曾经是音乐人,回到乡村后依然保持着对音乐的爱好

)

( 米莱曾经是音乐人,回到乡村后依然保持着对音乐的爱好

)

“节气是生活方式变化的节点,是解读天地自然的密码。”迷罗说得挺神秘,面对听课者关于冬至的问题,他没有直接回答。“2500多年前的春秋时代,古人用土圭观测太阳,就测定出了冬至,这也是二十四节气中最早制定出的一个。在八卦中,冬至对应复卦,从卦象看,六爻之中,上面五个是阴爻,下面一个是阳爻,这代表一点阳气开始生出来了。《汉书》中说:冬至阳气起,君道长,故贺。在这一天,盛到极点的阴气开始衰退,从而会有一点阳气萌生,是阴阳转换的时刻。在冬至上,要把这一点阳气之苗呵护好了,在下一年中,它就能长成一棵参天大树。”

提问的女孩子还是一脸疑惑,迷罗不急不缓,继续讲,几个坐在台下的学员又低头开始记录,学习气氛不比高考之前的高中课堂差。“人的能量是风季发,暖季生,热季荣,雨季化,干季收,寒季藏,进入了寒季,人要做好封藏,大雪过后是冬季进补的最佳时机。冬至之前的节气是大雪和小雪,小雪应清肠,大雪宜进补。”

( 米莱和孩子们在位于北京郊区的普润园里耕种

)

( 米莱和孩子们在位于北京郊区的普润园里耕种

)

从童年时代家里老人主导的饮食习惯再到后来自己学习中医,迷罗说他的生活方式一直是随着时令变化的,其中又相互联系着。小雪后的那一段时间,他最推崇的是一碗“白玉清肠水”,这是为了在之后的节气里更好进补,“所谓欲补先清”。迷罗讲完了听起来玄而又玄的理论,面对皱着眉头的听课者,每一个人的表情好像都在问:“什么白玉水?到底怎么做呢?”

在座的听讲者里多是寻求健康生活方式的年轻主妇,比之于传统文化的艰深,对实用的生活知识更感兴趣。迷罗倒也实在,国学课立刻变成中式烹饪课,他依然盘坐在地上,腰板挺得倍儿直,事无巨细地讲食材和配料。白玉清肠汤其实就是白萝卜汁,中医认为它能下气、消食、除疾润肺、解毒生津,有清洁肠胃的作用,是进补前清除体内毒素的好方法。听众们对类似内容更买账,他继续不厌其烦地讲烹饪的步骤,洗净削皮,填上几片姜以平萝卜的寒气,兑上蜂蜜打成汁。

学员们低下头记录食谱,我才发现,从课堂开始,迷罗的坐姿几乎是一动不动的,两腿交叉盘坐在一起,打成莲花座,腰挺得很直,没有一点松懈。学员们倒是累了,课上到后面,已经有人趴在面前的案子上休息。他还是端坐着不动,稳如泰山的样子。

静坐,这正是迷罗在冬至倡导的修养方式。《后汉书》中记载:“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。”迷罗说,冬至应该是身心平静的日子,最好的方式就是静坐,人在这种状态下,内心是安静的,血液流动也变得缓慢,心脏的负担减轻,由此能达到休息的目的。陆游的《冬至夜坐作短歌》里也写道:“一阳萌生从此日,老人坚坐午达夕。”

迷罗的生活其实并不算闲适,他经营着自己的瑜伽馆,还有电视录制、培训、写作的任务,经常觉得身体疲乏。睡眠时间不够的时候,他用打坐来休息身心,和喧闹、忙碌暂时隔离开,寻找内心的安静。

以天养人

迷罗说,打坐的习惯他坚持了20年。这要从一个体弱多病的孩子的故事讲起,听起来有点传奇色彩。这个教别人如何锻炼、如何饮食的瑜伽老师小时候患有心肌炎,读书读到小学三年级病情加重,医生要求他休学回家,他只能每天躺在床上,被家人看得紧紧的,远离所有属于那个年龄段的玩乐。一次实在是憋闷,他爬起来出去玩了一会儿,被母亲狠狠说了一顿。这种糟糕的状态一直持续了一年多。

转机在一个武术师傅推荐他练习瑜伽。他开始学着调理自己的身体,两年的时间,身体状况逐渐好转。那时他每天都要在院里的石台上打坐,一坐就是两小时,师傅对他的要求就是不能动。

不动是一件挺困难的事,但师傅站在旁边,拿着一根小鞭子,盯着他,一动就打一下。迷罗把袜子脱下来给我看,白袜子下的脚踝颜色很深,厚厚的茧子都是小时候练习打坐时候在石台上磨的。最初被师傅逼着练习时,迷罗说他完全不理解这么坐着到底有什么意义,但心倒是渐渐静下来了,能坐得住了。

他后来在《瑜伽经》里读到“瑜伽即是止息心灵的波动”才恍然大悟,静坐时,追求的正是这种平静。南怀瑾曾做过这样一个比喻,人体犹如植物一样,“一棵树木,盘根曲折在泥土之下,得到日光、空气、水,以及土壤的营养,才能生长茂盛。人呢,却和植物颠倒相反,他的根在头部,他的土壤就是虚空”。迷罗就是在这种虚空里磨练了定力,回头去看,他又很庆幸自己从小就体会到“止息心灵的波动”,跟随天地自然的节奏而存在。

我们见面的第二天,他要踏上每年两次的闭关之旅,每日站桩、禅坐,这一次目的地是台湾花莲的一处海边山洞,他要以这样的方式度过冬至前后这一段时间,以安身静体。

儿时起就推崇节气的迷罗说,上大学的时候他才发现,学校里正统的中医课程主要学的是药剂,老中医常说的五运六气基本不提了,课本上有一个章节,老师的态度是大家自己读读,并不拿到课堂上细说,二十四个节气相关的内容更不会提。但是系统学习之后,他倒是理解了之前老人说的顺口溜,不同食物的功效应和着气候变化,顺口溜并不是老腐朽,其中有古人的智慧。

毕业后,他想把节气之于健康的意义告诉更多人。刚开始做瑜伽教练的时候,常常和他的学员说起外公常讲的那些节气顺口溜,反应并不热烈,但10年后,他却拥有了一批稳定的学员和读者,围绕着节气的很多养生方法大多是经验的积累,迷罗和他身边的学员们又在各种经验和方法中寻找在城市里最适合实现的方法。但迷罗又不太希望把关于节气的意义只归于食谱和养身方式,他沏了一壶黑茶,润了嗓子,给自己的生活和事业做了总结:“说到底,所有一切都是人与环境的和谐,人对大自然的敬畏,我们不可能改变天气、改变季节,但我们可以去适应它,了解自己,跟上这个世界的节奏,这正是一种天人合一。”

冬藏的意义

相比于迷罗追求“天人合一”的方式,米莱选择的路显得更有浪漫主义色彩。他住在北京西北边一个村子里,驱车从城里去,城市氛围逐渐后退,时钟仿佛也越走越慢。进村路上的牌坊像是一条分界线,生活进入乡村节奏。导航在这里失灵,我们在一个断头路上停下来,很迷茫地给米莱打电话。

下了车,双脚走在低矮平房之间的碎石小路上,节奏开始真正慢下来。村里没看到几个人,北方的冬天,整个村子像在集体冬眠,找不到一个人问路。电话信号并不好,断断续续地指引下,我们总算在村里的文化广场碰面了。米莱一脸微笑,见人双手合十问好,他穿一件深灰色粗布棉衣,黑色运动鞋干干净净没有一点浮土。他选择了另一种生活,在村里租了16亩地,用细细的干树枝做了一个栅栏门,整整齐齐的,两边挂着对联,木底、黑字,写着“普雨润大地,如月行虚空”,弘一大师摘录《华严经》里的偈语。门口木架上挂了一个圆溜溜的葫芦,绿莹莹的颜色,是冷清的园子里果实的代表。米莱做事一脸认真,他郑重其事地打开绑住两边木栅栏的小锁、推开大门,极有仪式感,回头邀请我们,躬身行礼。

只是,没有什么可参观的。地里没什么作物,放眼望去一片土黄,像是一个荒园,农具齐刷刷地靠在一边的栅栏上,手工做的粗笨秋千随风摆动,几棵老树光秃秃地立在田间,一切是那么安静。

“冬天,你要接纳这个季节的冷清,园子里的景象是肃杀的,但这是天地自然的一部分,你要回去准备下一个生、长、化、收、藏的程序。”米莱转过头说,“春天萌生,夏天滋长,秋天收获,冬天储藏。”米莱向我解释,冬为藏,这也是贮存的时候,俗话说“小雪铲白菜,大雪铲菠菜”。他平时带着十几个孩子,形式有点像一个幼儿园,他是老师,和孩子们一起耕种、读书,按照节气变化来生活、劳作和饮食。“冬藏,最近的农耕课没有春夏秋那么忙碌,主要是储存白菜和萝卜。”一个平时跟着米莱的孩子,四五岁的样子,兴奋地对我说:“萝卜特别甜,从地里拔出来一个吃一个,吃完再拔出来一个!”这些城市里来的孩子第一次对蔬菜有了直接的认识。

米莱走向园里的一间小屋,打开木门,脚还没踏进去,扑鼻而来的是一股蔬菜的味道,很清香。这是收获后的景象,灰砖地面上,堆放了五排绿油油的白菜,对面是厚厚一行胡萝卜,连着绿色的叶子和根茎,都是地里收获的。

“这是天然的冰箱。”米莱转头说。这间储藏蔬菜的小屋是精心布置的,墙壁上是用楷书写的“弟子规”,转角摆了白色钢琴和书架,靠近窗户有一排木制座椅,上面铺着棉垫子。向外望,能看到只剩下干枝的小树和远方的楼群,红彤彤的夕阳下灰蒙蒙的,像是另一个世界的景象。

出门前,米莱去房里拿上帽子,严严实实戴上。他说,小时候,家里很注意节气变化,这事关农耕,决定家里人什么时候翻地、播种、收获,是“不按照节气种地,家人就要饿肚子”的紧迫感。二十四个节气仿佛是一本对世界万物变化的说明书,老人们常常念叨着各种关于节气的养生之道,人到了冬天,要顺应季节,奶奶总是说要保暖,养精蓄锐、休养生息,以利来年应对春生、夏长、秋收的付出和收获。

“这是冬藏的意义,就像是给来年的春天留下种子一样。”米莱把地里的镰刀、锄头、铁锹又归整了一遍,他一边整理,一边念叨:“春生夏长,秋收冬藏,我们改变不了太阳系的运行规律,只能顺应。生病,就是人不应天。”

治愈的过程

米莱说他也曾大病过一场。在此之前,他的人生路径表面看一直在上台阶。“我小时候就是那种坐在牛背上吹竹笛的小孩。”米莱说话慢悠悠的,有南方人的口音,语气有一点朗诵诗歌的认真。他生在湖南常德山清水秀的村里,“家里也没什么调料,也不会用什么复杂的烹饪方法,但我知道了什么样的食材是好食材,什么样的味道是好味道。”萝卜籽撒在地里,撑开红红的外衣;豆角的叶子像是打开的伞,接纳阳光……米莱总觉得,我们和食物都是天地间的一部分,相互有共同的节奏。

米莱12岁离开了村庄,到镇上念寄宿学校,按部就班走向一条“读书改变命运”的道路,越来越接近城市。从小镇到小城再到北京,离乡村里的“日出而作、日落而息”越来越远。

2006年,米莱做音乐人的第十年,他回头给这十年重新定义,关键词是“麻木”,但他获得了主流价值观里“稳定”和“靠谱”的标签,在北京天通苑买了200多平方米的大房子,开办了自己的公司。因为长久的昼夜颠倒,他失眠到了极点,最严重时候,长达一周没有正常睡觉,颈椎骨刺让右半边胳膊整日麻痹。身心俱疲的米莱于是打起精神试图做出改变。

他一个人跑去几年前因为公益活动去过的大山,却很失望地发现之前见过的小溪消失了,清澈的水流发臭、干涸,再无处可寻,他站在山下,回忆起小时候和弟弟在小河里摸鱼,脚被扎破了就拿几片叶子包扎的日子,突然间,“对城市的生活感到特绝望,而不再是前十年的麻木”。他于是一个冲动下把房子卖掉,公司交给了朋友,带着“治愈自己”的目的,跑到云南的布朗山里寻找新的活法。他说,当时他的头脑里都是“大问题”:“我们是谁?我们与这个世界是什么关系?生命的原始意义是什么?”

听起来不着边际的问题,他不着急得出结论,他在公益组织位于北京延庆深山里的这一处环境教育基地回归“田园牧歌”,根据节气变化,在园子里种各种各样的粮食和蔬菜。

在这样的生活里,米莱反倒不再失眠,颈椎问题也悄然无声地消失了。很难得的是,孤独对他好像不是什么问题,他说:“一切都是相互连接的,节气变化、日出日落、虫鸣鸟叫都和你的生命息息相关,这种关系是如此自然,只需要在内心里和这个世界产生深沉的关联,就不会觉得孤独。”

他在日记本里记录每一天的心得:“小暑节气,南瓜叶翻卷着,好像一把收起来的绿伞,这样做只是为了避免失水太多。西红柿和茄子无所畏惧,照例忙着开花结果。”每一种植物都像是他的孩子,他数着日子,按照二十四个节气给它们确定“培养方案”。

节气像是一个时间刻度,当米莱再一次回归自然的生活,他已经不再是当年那个选择离开的12岁的孩子,经历了几种生活方式的变迁,他不再觉得节气只是耕作的提示那么简单。“这是地球和太阳的关系,哪怕角度发生一点点微妙的偏转,都会给人类带来变化,‘夏有凉风,冬有雪,春有百花,秋有月’,由此而来。”米莱总觉得现在的城市生活让人们对自然过渡不敏感,有朋友去延庆看他问道:你在这里干什么?他回答说:“耕地、读书、弹琴。”对方问:“那你吃什么?”他觉得很不可思议:“我不是说我耕地么?”

“人们只与超市合作,很少有和土地合作的体验,人在这种生活模式里忘记了自然的节奏。”米莱把关于节气的音乐编进给孩子们上的音乐课里,然后带着他们耕地、撒种,感受这些生命的颜色、形状、味道和气息。他希望这些孩子能有和自然相处的经验。“节气不仅是属于大自然的节奏,也是我们生活的节奏。天地生养我们,我们按照节气规律生活,不做反其道而行的事情,生命的诗意就在其中,这便是天人合一。”

冬至的团子

华钰麟记忆里最好的冬至在童年里。冬至的形象是久未回家的哥哥嫂子,味道是终于被端上的美食,是蒸好冒着热气的团子,“冬至大如年,现在的人可能不会理解”。我们见面的时间距离冬至还有一周,暖洋洋的阳光下,他坐在一张老藤椅上,说起遥远的往事,一脸的憧憬,神似他描述的那个童年时的自己。

86岁的华钰麟老先生身体硬朗,他一早就拉我到无锡的百年老店王兴记:“你一定去后厨看看团子怎么做的。”后厨的师傅倒是利落,糯米里包上豆沙和芝麻两种馅,外层再粘上一层芝麻碎,一个圆圆的团子稳当当地被放进大盘子里,香甜软糯的感觉。华钰麟说他已经很久没见过包团子的过程了,记忆里冬至包团子的画面属于他的母亲、几个姐姐和嫂子。

华钰麟的普通话带着浓重无锡口音,“有么冬至夜,呒末冻一夜”,说完这句无锡老话,他笑眯眯地问我:“你知道这是什么意思吗?”估计是心里猜测我没有听懂,他顿了顿继续说:“这是说穷人和富人在冬至夜里的不同,有钱人家可以好好享用冬至夜饭,吃得饱饱的,去抵御这最长的冬夜;没钱的人家,吃不上那么多,因为夜太长了,到了半夜就饿肚子了。”

当时华钰麟家里经营红木小件生意,算是生活很富裕的人家,冬至的隆重,他到现在依然印象深刻,11个孩子里,他是倒数第二小的弟弟,长他21岁的大哥带着嫂子回家了,一大家子人围着桌子享受丰盛的食物本身就是很幸福的事。“小雪腌菜,大雪腌肉”的成品被端上桌子,咸鱼、咸肉、清淡的萝卜汤一样样摆上桌。无锡人在冬至夜饭前有祭祖的习俗,华钰麟仍然记得自己每次在“祝飨”的时候,总是饿得肚子咕噜噜叫。华钰麟说,祭祖时,大门不能关上,小孩子不能去碰桌椅,敬上酒,祖宗就算是入席了,待到酒过三巡,盛上饭,华钰麟说他等待的就是萝卜汤端上桌,“祝飨”就算结束了。

冬至夜饭后,全家人心满意足,下一个重要的事情就是包团子,主角是母亲。华钰麟向我回忆着那时温暖的场景:他站在厨房,母亲是组织者,谁来和面,谁来拌馅,谁上手来包团子,谁又负责什么形状,因为团子的馅儿会准备上好几种,萝卜馅的会点上一个红点,菜猪油的会做成扁的。

华钰麟最喜欢的团子是萝卜油渣馅的,聊到午饭时间,他点了汤包和馄饨,这里也是他从小就喜欢的无锡老店,但是现在已经没有地方供应萝卜油渣团子了。他把筷子放下来,很认真地说:“那才是好吃,太好吃了。”

冬至吃团子的习俗也渐渐淡了,王兴记店里的一位师傅说,冬至时候还是会排队的,不过来买的都是老人家,年轻人不多。

华钰麟总是希望年轻人也能拾起传统文化,他儿时知道外国的圣诞节,前一夜是平安夜,和冬至只差两三天,大家伙儿说起来总是说,那是“外国人的冬至”。

在“王兴记”里坐着,遇到了华钰麟的几位老友,徐晓清是其中一位,她从学校退休后常到这家老馆子大堂里看书,听华老说起节气老传统,她的看法更有反思的意义:“二十四节气反映温度、降雨、物候,现在人们穿得好了、屋里有空调,对自然的变化毫不敏感,但古人顺应天地自然的文化和诗意是真正沉淀下来的东西。新科技改变了人们的生活,就像是人们以前在地里割水稻,现在用收割机,无形之中,人和人相互帮忙的情感淡了,人和土地的距离远了,人们为了忙而忙,为了过节而过节,古人那种优雅的生活态度消逝了,诗情画意也无迹可寻。”

“现在的年轻人对于圣诞节的热情更高了。”华钰麟喃喃地说了一句,这位1929年出生的老无锡,年轻时随着时令喝茶、赏花,充满了诗意,按风俗祭祖、祝飨,内心有归宿,他总是觉得遵从那些一代代流传下来的传统去体味生活,才是更美的。