探访清华人才培养“特区”

作者: 刘舒扬

10月上旬的一天,清华大学一间报告厅内,一场不寻常的研讨会正在进行。

主讲人不寻常,是两位广义相对论领域的顶尖学者,分别来自英国爱丁堡大学和德国法兰克福大学,带来了目前各自方向中的重要公开问题;听讲者不寻常,台下几十名学生看上去也就20岁出头,有的甚至年龄更小,面庞稚嫩,却听得兴致盎然。这是清华公开问题研讨班(Tsinghua Open Problems Seminar,以下简称TOPS)的现场。从去年3月开始,TOPS每月举办两次,由国内外顶尖数学家为学生们讲解前沿研究,培养学生学术品位。听众主要来自清华大学求真书院,这是清华大学在本科人才培养体系中的一个“特区”。

2020年底,由数学家丘成桐提议的“丘成桐数学科学领军人才培养计划”(以下简称数学领军计划)在清华大学开始实施,2021年4月,“以培养数学领军人才为唯一使命目标的实体单位”——求真书院在清华大学成立,丘成桐任院长。“求真书院是中央特批成立的,可以说是我一辈子要做的最重要的一件事情。”丘成桐在书院成立仪式上说。

数学领军计划每年招生规模不超过100人,由求真书院自主选拔,采用“3+2+3”的培养模式,从本科贯通培养至博士阶段。这在全球高校中目前是独一份。它的目标是:10年内,在中国本土培养一批具备扎实的纯数学及理论物理基础,并能够引领中国乃至世界基础数学及其相关应用领域发展的领军人才。

如今,首届数学领军计划的学生已经完成第一个3年的学习,陆续进入科研方向的探索与训练。在一个秋日,《环球人物》记者来到清华大学,和求真书院的师生聊了聊。我们试图理解这番教育的雄心,理解一群热爱数学的少年如何追求数学的至真至美,为数学创造新的天地。

对自己充分负责

进入求真书院前,丁徐祉晗在一次面试中见过丘成桐。

那是书院正式招生前的一次摸底考试,浙江大学是考点之一。早先进行的笔试已经淘汰了不少人,进入面试的学生每8人一组,接受考官的提问。

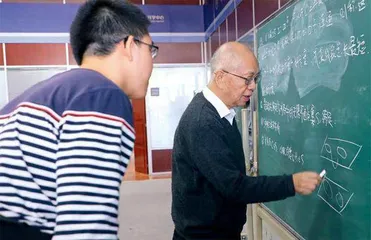

丁徐祉晗一走进去就看到了坐在正中央的丘成桐。那时的丁徐祉晗还是杭州外国语学校的一名高三学生,初识数学魅力,面前的数学大家没有想象中那么神秘、有距离感,“像一名邻家爷爷”。一名考官问,你在物理方面学过什么?他转身在黑板上展示了一些自学的拉格朗日力学——这通常是物理系本科生在大学二年级才会接触的内容。丘成桐点了点头,表示满意。

这之后不久,首届数学领军计划招生工作正式启动,面向内地招收初中三年级至高中三年级学生,面向海外招收九年级至十二年级学生。几轮选拔分别侧重考查不同的能力。例如丁徐祉晗报考当年,综合测试(又称“零试”)设置的科目包括中英文阅读、数学和物理,通过之后可参加一试,考试内容包括中学数学全部内容、微积分、线性代数、群与群作用的基本概念。

一试之后又有二试:现场播放一段几十分钟的教学视频,老师在视频中讲授一些知识点,视频播完,学生当场作答。

“我们那一届老师讲了狭义相对论和一些关于纽结理论的知识。”丁徐祉晗回忆道。他推测这一环节主要考查学生是否具备快速学习的能力。“将来做研究进入一个题目后,可能很多知识之前都不了解,那时就需要我们从大量资料中快速提取出需要的那部分知识。”丁徐祉晗说。

此后再经过面试、体质测试,一路过关斩将,2021年春天,丁徐祉晗等60余名中学生成为数学领军计划的第一批学生。他被分在11班,班级名念作“一一”,第一个1代表学生入学的年份2021,第二个1代表班级序号,同级还有一个12班,每班有30人左右。

不同于一般院系相对固定的课表,求真书院的课程设置很灵活。“我有很多其他专业的朋友,他们在第几年上什么课基本是固定的。但求真书院已经把这种性质的课压缩到了一个很小的范围,绝大部分必修课什么时候上都可以,由你做主。”丁徐祉晗说,学生可以根据自己今后的专业方向为课程“排兵布阵”,“比如说我有志于从事A专业方向,那么B专业方向的课程我就可以视情况决定要不要修、什么时候修。”如果对选课有疑问,学生只需向求真书院选课指导委员会发送一封邮件,约好时间、地点,就可以得到一对一的选课指导。

清华大学丘成桐数学科学中心(以下简称中心)的博士后成了求真书院低年级学生的“益友学者”,每周见面,既帮助学生答疑解惑,提高学业水平,也共同成长。步入高年级后,书院会发放问卷,了解每名学生的学习情况、兴趣方向,并据此为其匹配合适的学术导师。

求真书院鼓励自主探索,黑板粉笔几乎成了每处公共区域的标配。不少同学自发组织起一些讨论班——几名志同道合者凑在一起,再去请相关方向的老师做指导,就能办得有声有色。“老师可以给我们一些更具体的建议,比如说要读哪篇文章、按什么顺序读。”王梓畅告诉《环球人物》记者。他与丁徐祉晗同班,来自北京,进入求真书院时只有16岁,如今,他和丁徐祉晗都已通过博士生资格考试,并分别将低维拓扑、数学物理确定为自己的主攻方向。

好的大学生活,是对自己充分负责,这是同学们在求真书院学到的重要一课。

院长的午餐

求真书院的每名同学都和丘成桐至少吃过一次饭。新生入学后不久,就会收到来自丘成桐的午餐邀约,每次8到10名学生一起。

吃饭的地点并不固定,有时在丘成桐家,有时则选在外面的餐厅。席间,丘成桐会和每一名同学聊天,讨论学生的兴趣爱好或将来的研究方向,并给出一些针对性建议。

丁徐祉晗进入求真书院3年,已经和院长吃过三四次饭。一次吃饭时,他提到自己正苦恼于“不知道是喜欢做数学中的某个方向还是物理中某个方向”。丘成桐建议他去看几本书,“那几本书囊括了每个领域中最经典的内容,重塑了我对于那几个领域的认识”,那之后,他进一步明确了对物理方向的兴趣。

“如果你有事想找丘先生,你可以像约其他任何一位老师一样给他发邮件预约。”丁徐祉晗说,丘先生看到邮件都会回复,尤其是求真书院的同学。

丘成桐多次强调,想要培养年轻数学家,要靠大数学家指导,需要有真学问的学者去引领他们。一名好的引路人可以为后辈带去什么,他再清楚不过了。半个多世纪前,正在崇基书院(1963年,香港中文大学成立,该院为创校3所学院之一)读书的青年丘成桐遇到了来自美国加州大学伯克利分校(以下简称伯克利)的年轻数学家斯蒂芬·萨拉夫。“可说是我人生的转折点”,丘成桐在自传中这样写道。此后,他被推荐至伯克利数学研究所,师从华裔数学家陈省身,22岁获得博士学位,25岁成为斯坦福大学教授,27岁证明卡拉比猜想,33岁获得菲尔兹奖。

所以现在,他也不遗余力地为求真书院的学生们寻找好老师。“丘先生一般会先邀请合适的学者到清华来访问一段时间,请他们跟书院的学生聊一聊、接触接触。顶尖学者愿意来的一个很重要的原因是这里有很好的学生。”求真书院副院长陈志杰告诉《环球人物》记者:“这些访问都是在丘先生的邀请下促成的。”

靠着这样的方法,菲尔兹奖得主考切尔·比尔卡尔以及尼古拉·莱舍提金、深谷贤治等世界顶尖学者陆续加入中心,成为全职教授,为书院的学生们授课。

丁徐祉晗收获很大:“听这些学者上课,可以知道他们的思路,即如何从已知出发,一步步得到那样一个精确而深刻的结果,这对我们的学术训练非常有帮助。”

专业学习之外,丘成桐亦十分看重学生的人文素养:“一个学生没文化修养,学问做不好。”求真书院院训“寻天人乐处,拓万古心胸”就是他题写的。

丘成桐于1949年出生在广东汕头,从小学开始,做文史研究的父亲便教他念唐诗宋词,后来父亲又买回文学名著如《三国演义》《水浒传》《西游记》等,还有鲁迅的《中国小说史略》、安徒生的童话、荷马的史诗、但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》等。这些养分滋养了丘成桐几十年。

1973年,正在美国纽约州立大学石溪分校担任助理教授的丘成桐应邀赴斯坦福大学访问,斯坦福大学想请他留下来。可当时,斯坦福大学基本没有几何学方向的教授。

思虑取舍之间,丘成桐想起《史记》写汉高祖刘邦离开蜀地前去与项羽争霸,屡败屡战,仍驻军中原,无意返蜀,最后竟一举成就汉家400多年的天下。对自己而言,两相比较,斯坦福大学能提供的数学前景要宏大得多。他留在了斯坦福大学,后来与那里的同事们精诚合作,产出了诸多重要成果。

丘成桐读《红楼梦》,把书中千丝万缕的情节和人物看成浑然的一个整体后,竟渐渐看出,几何分析中亦有某种结构能够把某些不相干的定理联系起来。后来他在自传中写道:“整个数学领域亦复如此。数学有很多不同的分支,乍一看毫无关系,但当你站得足够远再看,就会知道它们都是一棵大树的各部分,就如《红楼梦》中贾府各人的宗谱关系一样。”

他希望他所珍视的青年们也能发现这样的美。于是,在清华大学已有通识课程的基础上,求真书院定制“数学史”“西方文学经典名著阅读”“中国传统文化”等多门特色课程,设立“求真大讲堂”、科学史讲座,邀请来自不同学科领域的顶尖学者分享最前沿的科研方向与成果。由求真书院学生为各地中学生作数学史报告的“求真游目讲座”不仅可以锻炼主讲人展现研究成果、开展学术交流的能力,也在更多中学生心中埋下了数学的种子。

“求真书院8年贯通制的培养计划是丘先生首创的,全球高校在培养一流学生上都有相通之处,丘先生在哈佛工作多年,这方面经验非常丰富。”陈志杰告诉《环球人物》记者。

为什么要做这样一件事?“以前都是最好的本科生到美国、欧洲留学,但现在,我们已经实现了第一个百年奋斗目标,正在向第二个百年奋斗目标迈进,我们完全有能力在中国本土培养一流的研究生。”陈志杰说,8年制意味着学生从本科到博士都在清华完成,“不是说拿了一个本科就出去了。丘先生是在积极响应中央的政策,没有丘先生就没有数学领军计划,也就没有求真书院。”

“一流的博士毕业论文”

求真书院有个“院长讨论班”,每周开展一次活动,单次时长有两三个小时,每次由一名学生上台报告自己近期所读论文,依次轮流。丘成桐坐镇指导,报告人往往压力不小。

丁徐祉晗报告过两次,讲义写了四五十页,“要做完全的准备”。一次,有名同学报告的题目刚好是丘成桐熟悉的领域,报告中间多次被提问、补充信息,一连讲了一个半月才把这篇论文讲完。

求真书院的“数学史”课程也由丘成桐来教。这门乍听上去与数学研究关系不大的课程是书院的重头课之一,学生要上3个学年,并在每学年完成一篇至少50页的课程论文。