“几何人生,人生几何”

作者: 丘成桐“数学赋予的,是一本让我在世界各处随意走动的护照,同时也是探索这世界强而有力的工具。数学拥有神奇的力量,对那些懂得驾驭它的人来说,数学能打破距离、语言、文化的隔膜,把他们立时拉在一起,交流共通的知识。数学还有另一个神奇之处,那就是不需要什么成本,也能在数学的天地大展拳脚。就许多问题来说,所需的只是一张纸和一支笔,再加上专心致志的能耐。有时甚至连纸笔也不用,最重要的工作就在脑海中完成。”

《我的几何人生》是丘成桐的个人自传。书中记录了他在过去70多年的成长与研学故事——1949年4月出生于广东汕头一个学者之家,不久后随父母移居香港,童年的困顿清苦,父亲丘镇英的言传身教,对数学的兴趣启蒙,异国求学的艰苦卓绝……通过他的讲述,我们仿佛经历了一位数学大家的生命旅程,进而更深刻地理解了“数学的国度”何以成为他的“第三个家”。本文即摘选自《我的几何人生》。

谈中学学习:“开始尝到数学的真正滋味”

开始时,我对学校(指由浸信会创办和管理的香港培正中学)重视学术的气氛有点手足无措,它和以前沙田的旧学校不同,那时同学多是乡下小孩,对读书漫不经心。现在的学校比较高级。我穿着陈旧衣服,带了母亲准备的饭菜当作午餐,而非在附近的食肆吃,这些都曾遭到同学的嘲弄。

学校的老师中也有不喜欢我的,只因我在课堂上喜欢说话。学校分四个学期,每个学期结束时学生都要把老师的评语给家长看,然后签名确认。“多言多动”是我第一个学期的评语,第二个学期差不多,到了第三个学期,变成了“略有改进”。

…………

头一年的数学课并未引起我的兴趣,可能是因为毫无挑战性。老师易少华只有二十岁,对我们来说,像一个大姐姐多于老师。由于缺乏经验,她讲课不够生动。几年后我也当上老师,开始时也手忙脚乱,对她倒同情起来。

到了初二,我开始尝到数学的真正滋味。老师梁君伟非常棒,他教授欧氏几何,由五条简单的公设出发,竟然能走得那么远,证明了那么多条定理,令我惊奇得说不出话来。出于某种当时自己也不明白的原因,这种做法令我非常满足,甚至尝试自己创造一番。

自以为前人所未见,我提出这样的问题:只能使用直尺和圆规,如果给出下面任何三种数量,即三角形的边长、角度、中线(从中点到对面顶点的线段)的长度或分角线的长度,能否唯一地作出这三角形?这种做法是否一定可行?从开始我便知道最少有一个例外的情况:三个角度并不能唯一地决定三角形,存在无限个大小不同但具有相同角度的三角形。

其他所有可能的情况我都考虑过了,只有一个情况令我苦思不解。那就是:给出三角形的一条边长、一角和一分角线的长度,仅用圆规和直尺,能否把三角形画出来?我花了很多时间想这问题,但进展甚慢。走路上学时,乘火车时,都在苦思,但总不能解决它。表面看来这令人丧气,但同时也惹人思量,我热切希望知道这个问题的答案。

同班同学中有些很顽劣,他们会在吃中饭或运动会时吓唬我。有个肥仔常常捏我前臂,直到刺痛甚至麻木为止。他的动机不可考,但他的手指给我留下深刻的印象。不过有一事使我不再受这类麻烦事的困扰,那就是当发现我能在数学上帮他们时,他们便对我友善起来了。

有次踢球,足球猛地打到脸上,我差不多晕死过去,其他人却觉得很好玩,他们总拿这件事或其他事来取笑我。有次被他们烦到受不了,我说:“你们这么厉害,这里有道题是我自己想出来的,看看你们能不能解它。”我把那道困扰多时的题目讲给他们听,当然没有人能做出来。后来,连教高一的数学老师黄逸樵也听说了这道题,可是他也没能解答。

星期一至星期五和星期六上午都是上课的时间。星期六放学后,离火车到站之间有些空当,有时我会在九龙一间书店流连。因为买不起书,我只会站在那里看一些数学书。有一天,发现有本书竟在讨论我一直在想的那个问题,我一直以为它单纯是自己的创造。原来那问题是不能解的,这令我松了一口气。书中引用了一个较晚近的论据,说明不能够用圆规和直尺来构造满足这三个条件的三角形。

知道“我的问题”曾难倒不少人,而它是新近才解决的,我很兴奋。我亦意识到这个问题原来跟一个几百年前的老问题相似,那就是:只用直尺和圆规,能否三等分一角度?那是不能的。另外一个古老的问题是“化圆为方”,即只用直尺和圆规构造出一个正方形,其面积等于给出的圆,也是不可解的。看见自己提出的问题,竟然和这两个经典的难题同属一类,我感到飘飘然。我解不了这问题并非惨逢败绩,正好相反,解不了的大有人在。

谈父亲:“最重要的老师”

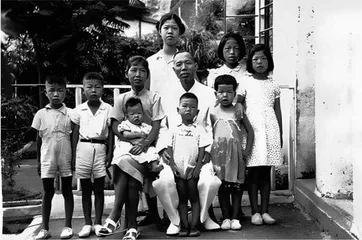

父亲严格要求孩子努力读书,他自己小时候即是如此。五岁时,他已能默记《论语》中的章节,也能默记《孟子》中的篇章。七岁时,他进了西式学校,整个中学阶段的成绩都名列前茅。十八岁时,他考进了军校,但不久因健康问题退了学。后来他到日本早稻田大学留学,二十二岁时拿到硕士学位。1944年三十出头,即在厦门大学出任讲师,教授历史和哲学。我家到香港时,父亲在九龙和港岛找到一些教书的差事。

…………

每个星期,父亲给我们兄弟和附近的男孩讲授书法诗词。他相信每个自重的学者必须写得一手好字,这是长久以来的传统。我们要熟记著名诗人的杰作,并抄写在廉价的纸上。他教导我们,学者必须用砚磨墨。我们依法照办,这可是费劲的功夫。不过这种磨出来的墨,要比从店里买的墨油亮得多。

再进一步就更难了。父亲要我们熟记长篇的诗作,并且在他面前背诵,抑扬顿挫,不能读错字。他说:“只有高声吟诵,才能细味诗歌。”

虽然背诵诗词比派对的吵耳喧闹声好些,但也有邻居投诉孩子念诗时的声浪。父亲给的作业,有的很难,但我依然从这些作业中,学到了不少中国文学和历史的知识。

那时候,我在学校不算用心,对父亲的课却认真得很。他是我那时,甚至直到现在最重要的老师。早期受他的训练,我养成了对中国历史、文学,特别是诗歌的兴趣,一生受惠。他甚至影响了我在数学方面的工作。我不是说具体如何解决问题,而是如何去看问题。从他那里,我学懂了必须了解问题的历史背景,总结过去,足以为未来提供线索。

在更广的层面上,我得益于父亲对我的厚望。年轻时并不知如何去实现它,到了知道时,很可惜,他已去世了。除了父亲亲授的课和日常的对答,我还喜欢旁听父亲和他的学生热烈的讨论。这些大专生时常上我家,有时他们会谈到哲学,其中的内容非小孩子的我所能掌握,但我仍能感受到他们话语中的兴奋,从而知道哲学思想的迷人之处。

…………

(1963年)父亲的猝逝是我一生的转折点。从前家中有一个中流砥柱,随时随地照顾我们;现在没有了,是时候掌握自己的命运了。这时我有种强烈的欲望,要使父亲以我为荣,虽然他已不能亲眼看到。十四年来父子在一起的日子,他对我的信心从不动摇,而我却不能常常符合他的期望。

我开始自然而然地背诵他教过的诗词,连自己也感到惊讶。也许这样做,会使我更接近他。以前对那些诗词只是部分上心,或只在要求下才学习;现在却很认真地读和记,就像父亲生前教导时一样。背诵这些诗篇不仅成了我的爱好,它还可以缓解悲伤,并有助于度过未来艰难的日子。

同时,我亦开始阅读父亲书架上的哲学书,那是非常难懂的。增长知识不是主要的目的,当然也会有,但主要是想了解父亲喜爱思考什么。从这些书籍中,我看到他丝丝的痕迹,唤起了回忆,得到了慰藉。这些事都是自然而然,甚至是潜意识的。它使我跟父亲更密切,纵使他已离开了人间。

谈异国求学:“以数学始,以数学终”

1969年9月1日,当我一踏足香港的启德机场,便觉得周围一切都是那么新鲜。在这之前,我是个乡巴佬,基本上没旅游过。以前到机场,只是送别亲友,从未想过有一天会轮到自己。我从未搭乘过飞机,就连在游乐场或商场的玩具飞机也没有试过。我先飞夏威夷,然后转到旧金山。不像那些早已厌倦飞行的旅客,我全神贯注地听空中服务员讲解机舱的安全措施,以及紧急降落时的应对。

…………

(在加州大学伯克利分校读博期间)通常我早上七时起床梳洗,匆匆吃罢早餐后,便赶回学校。从公寓走路到数学系的所在地坎贝尔楼大约要二十分钟,通常我沿着著名的电报大道走,那里有不少怪模怪样的人,穿着颜色鲜明和与众不同的装束。他们有的在摆摊子,卖一些香料;有的则在行乞,不住地说请施舍些零钱。但我不理睬他们,我闲钱不多,没法子做好心。

回到学校,整天都待在课室、图书馆或者讲堂。俗语有云:“只读不玩,变作闷蛋。”如果这谚语是对的话,那我便是一大闷蛋了。很快便发现,在小小的崇基(指香港中文大学崇基书院,丘成桐本科在此就读)所学的不算太多,我就像活在小水塘之中。相比之下,伯克利的数学系要大许多,各式各样科目的课都有。心中渴望追回损失的时间,我一头栽了进去,尽量吸收知识。虽然前景仍未清晰,但时刻以诗人屈原的句子鞭策自己:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”不管那路有多漫长,只要不乏味便好。屈原是父亲心爱的诗人。

如果说还需要什么鼓励,我想起孔夫子的话:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。”孔子比屈原早生好几百年,他的语录很精警。那时我整天都在艰苦攻读,没时间去想;夫子在世,一定会赞赏有加。

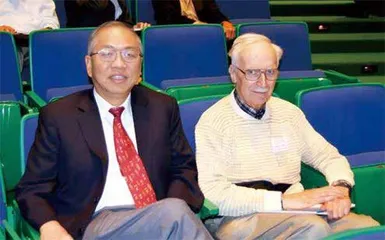

除注册的三门课外,我还旁听了六门课,此外还参加其他讲座和研讨班,反正时间塞得下的我便去了。伯克利的资源令人艳羡,系中不乏卧虎藏龙之辈,就是学生中也有不少明日之星,如我的同学比尔·瑟斯顿(Bill Thurston)便是未来的菲尔兹奖得主,菲尔兹奖一般被视为“诺贝尔数学奖”。除了正式的课程外,数学系每星期都会举办特别的讲座和研讨班。

好像一个饿得半死的人,突然面对随便吃喝的自助餐,我一概鲸吞。这样做一方面是出于渴望,另一方面能力也容许。我的相识不多,也没有什么教学任务,更没有什么追求来消耗时光。在这阶段,数学是唯一的焦点,我远涉重洋即是为此而来,它占据了我差不多所有时间。我从早上八时起一直上课,有时课与课之间只有五分钟时间,但要从校园的这一头走到另一头。

往往午饭的时间也省了,教授在前面讲解,我拿着三明治坐在后排吃,免惹其他人分心。到了五点课完了便回家,途中会在大学的大书店翻翻新到的数学书。离公寓不远处有间超市,我会顺道买些东西回去。你可以说那些日子的生活十分简朴,以数学始,以数学终,中间还是数学。

1971年,丘成桐22岁,从加州大学伯克利分校毕业。在那时,卡拉比猜想就深深地吸引了丘成桐,“我能感受到一座山峰豹隐其中,静候我攀登,我称之为‘卡拉比峰’”。此后,他先后在美国普林斯顿大学数学研究所、美国纽约州立大学石溪分校、美国斯坦福大学数学系任教,但登顶“卡拉比峰”始终是丘成桐真正的兴趣所在。时间、毅力、运气……最终,27岁的丘成桐登上了这座世人心目中的数学高峰。