陈招娣,永不磨灭的记忆

作者:李翊(文 / 李翊)

( 陈招娣 )

( 陈招娣 )

被记住的时光

在陈招娣的追悼会上,曾与她共同战斗过的老女排队员,差不多都到齐了:郎平、曹慧英、孙晋芳、陈亚琼、杨希、梁艳、朱玲、李延军、周鹿敏、侯玉珠、张洁云;还有主教练袁伟民。

仪式开始前,女排老队员一起,将一个排球形状的花球修剪好,老队长曹慧英说:“我们想用这个排球形状的花球,还有写着‘老女排全体’的真正排球,来表达我们对招娣的纪念。”

追悼会开始,老女排队员在教练袁伟民的带领下率先进场。袁伟民轻轻说了一句:“别掉队,都跟上,别哭。”这句当年训练时的口头禅,一下子让郎平等人的眼泪决堤,当她们走到郭晨(陈招娣女儿)面前致哀时,每个人都已泣不成声。

“陈招娣当运动员的时候实现了冠军的梦想,在军队里面实现了从士兵到将军的梦想,但是无论是冠军还是将军,她都依然保持着普通人的本性,我觉得这一点是最可贵的。”原中国奥委会副主席、长期跟踪报道中国老女排的何慧娴在接受本刊记者采访时表示。

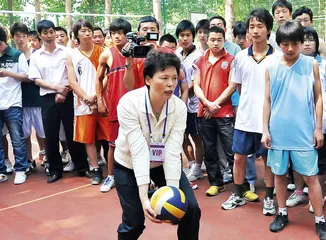

( 2010年5月29日,陈招娣在漯河市体校为学生们讲解接发球的动作要领 )

( 2010年5月29日,陈招娣在漯河市体校为学生们讲解接发球的动作要领 )

上世纪70年代,20岁出头的陈招娣加入中国女排,司职接应,她的特点是作风顽强,跑动进攻、定点强攻兼备,是中国女排当时的阵容中不可多得的全面型选手。何慧娴还记得,在老女排队员中,陈招娣个子不算高,身体条件一般,袁伟民看中她的是:球感,悟性和拼劲。“当年谁都知道袁伟民练招娣最狠最严,因为副接应的场上角色需要掌握许多小技术,除了超人磨炼别无他路。我清晰地记得招娣曾对我说,有时一堂课下来还要加练,练完后恨不得上去打教练几拳,可想想他是为自己好,又不忍心。”

作为女排精神的一个载体,陈招娣加练的故事曾被选入中学语文课本。“我个性比较强,记得当时救起了9个球,就觉得自己真的不行了。可是教练还是不停地抛球,我就往下扣。教练要求严格,加练的球也要扣分,本来前面完成的,他又给我扣回来。后来我想,是我自己要加练的,我不练了行不行?于是我转身就走。”陈招娣曾经说过,后来很多人把她们描写得意志钢铁般坚强。“其实那时心里斗争很厉害,所有人都看着我,感觉特别没面子。教练说,今天练不完,明天开始就练你,我就回去了。第二次又不行了,当时我就特别后悔,受不了了我就第二次走了。我想走出去就不应该再干排球了,有多少钱放在那里我都不想干了。第三次又累得不行了,同伴都不给教练球了,当时我就想干脆死在球场上算了。那之后,我全身疼了一个星期。”

( 1981年11月7日,陈招娣(左)在与巴西队的比赛中跳起扣球 )

( 1981年11月7日,陈招娣(左)在与巴西队的比赛中跳起扣球 )

曹慧英在接受采访时用一个字“敢”概括陈招娣的性格,但这个“敢”又有两重性,“训练中敢拼,敢玩命,比赛中敢于承担责任,平时敢于付出。与此同时,她心细,考虑得也很周全”。

“我们那时候训练没有场地工,每次她都最早去到场地打扫,给球打气,做好准备工作。那时候训练条件比较差,队员受了伤最常用的就是胶布。陈招娣一个人训练时用的胶布够做几身衣服。”曹慧英特别欣赏陈招娣的是:“对队友或者领导有不满,陈招娣从来不会在私下里说,永远都是当面直接说出来。”

( 1982年9月25日,中国队在第九届世界女排锦标赛决赛中以3比0战胜秘鲁队获得冠军,孙晋芳、陈亚琼、陈招娣、杨希(自左至右)在一起庆贺胜利 )

( 1982年9月25日,中国队在第九届世界女排锦标赛决赛中以3比0战胜秘鲁队获得冠军,孙晋芳、陈亚琼、陈招娣、杨希(自左至右)在一起庆贺胜利 )

每次老女排聚会,必提陈招娣和袁头(女排队员对袁伟民的尊称)顶牛的往事。时过境迁的趣事在当年曾让其他女排队员瞠目结舌。“那是在郴州的训练基地,大家在像‘搓衣板’似的地板上练习防守,袁伟民对陈招娣的训练不满意,不依不饶要罚她加练。陈招娣也来气了,跑到教练板凳上,把袁伟民那件自己都舍不得穿的羊绒背心套在身上在地上滚,搞得袁伟民哭笑不得。当年的中国女排,没人不惧怕袁头。任何队员再急再火,不可能用这种方式发泄,也就只有她天不怕地不怕。”曹慧英说。

郎平在陈招娣去世后特意撰写了一篇微博,提及1981年的一件旧事。那是在日本举行的世界杯决赛前,陈招娣在训练中不慎扭伤腰部,导致腰椎间盘突出的老毛病又犯了,走路都很困难。当时的主教练袁伟民问她晚上的比赛能否上场。陈招娣回答得特别斩钉截铁:“没问题,我必须上!”在这次比赛中,作为中国队的主力接应,陈招娣不仅肩负了一定比例的进攻重任,她的一传和防守也是中国女排不可或缺的一枚棋子。这次比赛,中国女排获得首个世界冠军。但是打完比赛,陈招娣连领奖台都迈不上去,是大家把她搀上去的。回酒店,是郎平把她背回的房间,回国的时候,是曹慧英背着她上的飞机。

( 1991年8月,陈招娣和女儿郭晨合影 )

( 1991年8月,陈招娣和女儿郭晨合影 )

1982年女排世界锦标赛,袁伟民率队再次出征,这时候的中国女排阵容非常强大,陈招娣、郎平、张蓉芳,各个位置的实力都很强,没有明显漏洞。那届比赛,中国女排实现了两连冠。遗憾的是,由于身体缘故,陈招娣没有经历中国女排随后的三个冠军。

朋友

作为一个团结的整体,中国女排的老队员们亲如姐妹,即使经历退役、再次择业,完成身份转型一系列的人生转换,她们始终保持着联系,不定期聚会。这其中,因为陈招娣和曹慧英,沈散英和陈亚琼脾气性格的相投,形成一个更特殊的姐妹小团体,她们自称为“三句半”。陈招娣的女儿郭晨小时候经常参加“五连冠”老女排队友们的聚会,她管沈散英叫干妈,管曹慧英叫曹妈妈,几家人的孩子从小一块儿长大。“我觉得她们是一个非常团结的队伍,像亲人一样的永远难忘。”郭晨称。

沈散英、曹慧英和陈招娣是八一队一起打拼出来的队友。“刚开始我进步比她快,我是八一女排队长,是小曹和招娣的入党介绍人,我们三个一起进的国家队,但是在1979年国家队的黄金时期我因为心脏不好,运动量上不去回了八一队。没有跟她们一起拿到女排第一个世界冠军,这是我一生的遗憾。”沈散英在接受本刊记者采访时说。四个人里,沈散英和陈招娣最早相识。“我是福建莆田人,招娣是杭州人,1971年我们一个车皮到的北京。刚到北京体院排球队时,招娣因为以前在浙江省队接受过系统训练,是我们这批里技术和身体素质最全面的,我们都是以羡慕的眼光看着她。除了排球水平好,她还能打一手好乒乓球。”

沈散英说,陈招娣刚到北京体院时身体不好,但教练教得很细,练得很苦。每天早上起来要跑好几圈,陈招娣跑不了几圈就岔气,大口喘气,跑不动。“有人不理解,以为她怕苦怕累。后来一检查发现她严重贫血。”

1972年到乌鲁木齐比赛,赛后放假回家,两个人用每个月3块钱的津贴各带了6个哈密瓜,从新疆坐了三天四夜的火车回家。“正是夏天,到杭州的时候,哈密瓜烂了一半。招娣在车上跟我说,哪怕只剩一个也要带回去给家人尝尝。”

沈散英亲眼见证了陈招娣是如何获得“独臂将军”这个称号的。“我记得1975年打联赛还剩最后几场球的时候,训练时教练开会去了,我们自己练,跟男排踢足球,为了抢一个球,招娣飞出去好几米,手立马骨折了。当时她打二传,是大主力,她受伤了,大家都犯愁,接下来比赛怎么打?结果她表态:我还打。后来是打着绷带打完比赛的。”

曹慧英来北京体院排球队比沈散英和陈招娣晚一天,她之前练的是射箭。因为脾气直,没心眼,很快和沈散英、陈招娣成为莫逆之交。被队友们称为“老大”的曹慧英形容自己的性格,“虽然和招娣一样敢想敢干,但是我属于不考虑后果干了再说,拿得起放得下。无论最后对与错,我永远不后悔”。

曹慧英向记者历数自己曾经做过的那些在常人看来匪夷所思的举动:“我从八一队脱下让人艳羡的军装走了;90年代初,我从司局级干部职位上辞职下海经商;我女儿在加拿大上中学时被世界14家模特经纪公司看中,拍一张照片4000美元。我选择让她读书上大学;等她上大学的时候,我给她做工作让她参加凤凰卫视举办的中华小姐选美大赛。因为我看过第一届,觉得很正规,也很锻炼人。我觉得,这会是一段当她到了我这个年龄想起来引以为傲的经历。当电视台为她量身定做了‘美丽高尔夫’节目,我支持她加入,因为节目每周采访一个名人,每个成功人士能成功,必然有自己独特之处。但是当她发现这一行有太多让她不舒服不适应的诱惑陷阱时,我支持她离开;包括她现在找了一美国男朋友,因为他能让我女儿快乐幸福,所以我最后也接受了。”

“我这个人,你说一,我相信一。但是如果有一天我发现其实你想的做的是二,心口不一,我再不会信你。”曹慧英说,运动员时期,袁伟民常常笑话她们说:“你们这几个人傻乎乎的。”

比三个人晚进国家队的陈亚琼因为家庭关系,退役后去了香港,就职于新华社香港分社。陈亚琼进国家队时跟陈招娣和周晓兰同住519房间。“我跟陈招娣头对头,睡觉时伸手能摸到她的脸。”在接受记者电话采访时,陈亚琼特别提到对陈招娣的第一印象极为深刻。“进队第二天出早操,下大雪,做准备活动时打雪球,陈招娣把雪球甩到袁头身上了,她很得意地张嘴大笑,忘乎所以,这时袁头一把将手里的雪糊到她嘴里,她呛得直咳嗽。”

因为住519房间的这三个人是全队最瘦的,被戏称为“瘦子协会”。为了加强体重,晚上陈亚琼经常给三个人煮从福建带来的米粉。“她们先睡,我煮好了就叫她们起来吃,吃完我刷碗,大家接着再睡。”陈亚琼属于考虑周全、无私奉献的类型,她回忆,“我的包被她们称为‘八宝袋’,她们需要什么,我这里都有。”

因为都姓陈,也因为当年袁伟民的战术安排,直到退役,经常有人把陈招娣和陈亚琼搞混。“打接应二传的招娣穿10号队服,我打副攻,穿7号队服,对于日本人、欧美人来说,看我们都像一个面孔,所以只认号码不认人。第一次世界杯的时候,袁头就让招娣穿我的7号,我穿她的10号,还挺迷惑人的。到后面,招娣才换过来全部穿10号球衣。”

诀别

陈招娣最早被检查出直肠类癌是在20多年前。退役后的陈招娣完成了北京体育学院的学业,先后担任八一女排和国家青年女排主教练。

“我肠胃不好,她陪我去309医院看病。看完病,她说她这几天拉肚子,也不太舒服。我说那你赶紧看看。”沈散英回忆说,结果一摸,肠子上摸出一个东西,当时就被医院留住了,要求住院做手术。“我记得那时她刚生了女儿郭晨没多久,孩子还不到1岁。确诊直肠类癌,我们都很紧张。医生要做外开口,她要尊严,不同意。好在最后手术很成功,20年没犯。”

“带国青的时候,她一下子瘦了30斤,但培养出了赖亚文等众多年轻队员,带队获得亚洲青年女排锦标赛冠军,世界青年女排锦标赛第三名。”沈散英说,从教练、领队,到后来回到总政治部文体局担任副局长,分管全军体育,陈招娣是从一个普通的干事做起,一步步干出来的。“2000年之前,连续几届全运会,全军大赛成绩一直排在全国前三。她是直接领导,懂行,懂专业,对全军竞技体育、群众体育都了如指掌。”

“八一体工大队受总政文体局直接管,她后来算我的领导了,但我们之间亲如姐妹的关系从没变过。”沈散英说,即使2006年陈招娣晋升为少将,成为体育界第一位女将军,她也从没有把自己放得很高,依然保持着普通人的本色。

“2001年大郅出走,2003年大郅在美国球路受限,机会不好,角色边缘化。当时曾经有一个可以让大郅回来的契机。国内记者里我跟他联系比较多,当时我劝他找机会化解问题回国家队。”当事人之一、现任《篮球先锋报》总编辑苏群在接受本刊记者采访时说,“糟糕的地方在于大郅跟八一体工队的关系没理清,而八一体工队受总政文体局直接管,总政的态度如何对事情解决起到关键作用。”

因为任何信息渠道都关闭,苏群成为大郅和八一队之间的沟通联系人。他尝试跟八一体工队政委钱利明联系,钱的态度很坦诚,希望大郅先回,其他的事好解决。而大郅却心存顾虑:回来了万一不让我打球呢?

“钱利明把陈招娣的电话给我了,她算是文体局最大的领导了。我还是小孩的时候看过她打球,在我心里,她是世界冠军,又是军队文体系统领导,高高在上。没想到在电话里,一口南方普通话的她完全没有架子,态度特别诚恳。”苏群说,最让他感动的是,有一次为大郅的事情打电话时,陈招娣正在杭州办理母亲的丧事,她当即表态:请转告大郅,他回国,我亲自去机场接他。

苏群说,他和陈招娣从没见过面,但是他知道陈招娣一直在为此事奔走。“当时情势复杂,既涉及总政文体局,又涉及国家体委。在2002年10月体委宣布开除大郅出国家队前,陈招娣曾经多次找过相关领导,希望别出这个决定。可惜后来一纸文件下来,没有转圜的余地。”“最遗憾的是,整个沟通交流过程中,大郅没有跟陈招娣直接对上话。”

“其实妈妈很希望军队的运动员能走出国门留洋,她认为接受新鲜事物会对军队体育发展有好处。”郭晨告诉本刊记者,但是因为体制,因为局势,反对她的想法的人也很多。

虽然在大郅回国一事上积极奔走,但是陈招娣非常低调,即使是跟好友曹慧英、沈散英聚会都只是简单提及。和其他中国老女排队员一样,在退役后,陈招娣很少在公众面前露面,也极少接受媒体的采访。有限的一次出镜要追溯到2008年北京奥运会,她受邀担任中央电视台解说嘉宾,与宋世雄搭档解说奥运会女排比赛。

“我们是获得了冠军,影响了一代人。但下了领奖台,就过去了。过去的事,说了不少,老说没多大意思。”曹慧英说,如果不是为了陈招娣,她本不愿意接受采访,“我觉得能成为这个团体的一员很幸运,能跟这帮人一起成长,获得成绩,为全国人民认可,我很感激。这个集体不容易,大家都要维护它”。

“大概是2008年招娣知道肝上长东西了,但她跟谁都没说。在她看来,治跟不治都一样,说了只会让我们难过,惦记。”何慧娴说,熟悉招娣的人共有的感觉是,她还是从前的招娣,还是那个场上喊得最多、场下笑得最多的招娣。“在怡和春天的每次聚会,都是招娣在张罗,拒绝酒水,拒绝山珍海味,只吃她家乡的浙江菜,与会朋友自行轮流埋单。”在沈散英看来,招娣特别眷恋难舍这个集体。

曹慧英说,真正知道招娣身体很不好了,是在半年前。“大家都发现她瘦得厉害,去年11月底去福建回来的飞机上发烧、背疼。”陈招娣一辈子没有离开过排球,身为少将的她经常利用业余时间担任中国排球联赛的技术代表,陈招娣最后一场担任技术代表的比赛是在2012年12月15日——中国女排联赛北京女排主场迎战上海女排的比赛,“这之后她住院了,一病不起”。

“不知道该怎么心疼她,听她说想喝鸽子汤,我让养鸽子的小兄弟把比赛成绩不好的,不好看的拿去炖汤。这事被周晓兰知道后,她跟我开玩笑说:‘老大,你宰鸽子的时候搞一个比赛,让鸽子好好飞,没成绩的就飞到陈招娣那里,另外也飞一点到周晓兰这里来。’”对于老女排所有人来说,这其实是个特别辛酸的玩笑,因为意识到队友正在一步步离自己远去,而自己不管做什么都阻止不了她渐行渐远的脚步,那种无奈,那种难过,外人很难体会。

“袁头常常给我们打电话,召集大家去医院看招娣,一去好几个小时。她的情况一天比一天差,我们的心都揪死了。”沈散英说,每次去,袁头跟父亲一样,坐在招娣床头,拉着她的手,摸着她的头,安慰她,“既温馨又无奈,想挽留却留不住”。

2013年春节过后,陈亚琼特意从香港飞赴北京看望招娣。“小曹和小沈陪我去的,一进去,招娣就说:‘我要跟你们告别了。’我说:‘你一直都很坚强,要相信自己。’她无奈地说:‘我现在坚强不起来了。以后三句半要少一句了。我最开心的时候就是跟你们在一起的时候。’听到这里,我们几个当时哭得不行了。”陈亚琼说,“这一批人,同甘共苦过来的,那种感情,已经深入骨髓。现在有时候跟朋友吃饭、喝茶,大家都一人一个手机,各顾各埋头发短信发微博,我就情不自禁想起女排这帮姐妹,物质匮乏的年代,大家的精神反而是充实的,感情纯净得像水一样。” 记忆陈招娣永不磨灭