危机中的中国:《伦敦新闻画报》的报道

作者:俞力莎 ( 1937年9月4日,英国《伦敦新闻画报》关于英国驻华大使和他的妻子女儿的介绍 )

( 1937年9月4日,英国《伦敦新闻画报》关于英国驻华大使和他的妻子女儿的介绍 )

1936年2月8日,英国《伦敦新闻画报》刊登了一篇题为《太平洋上的海军力量:美日两国军力对比》的报道(A-05)。专业舰船画家阿尔伯特·塞比勒(Albert Sebille)为该报绘制了两幅插图,清晰直观地显示出美日两国在太平洋的海军实力:美国拥有15艘战列舰,15艘万吨级巡洋舰且另有3艘在建,5艘航空母舰(其中两艘在建);日本拥有9艘战列舰,8艘万吨级巡洋舰且另有4艘舰吨位略小,6艘航空母舰(其中两艘在建)。

1922年,为了限制“一战”后各国在海洋上激烈的军备竞赛,美、英、日、法、意五国签订了《限制海军军备条约》,又称《华盛顿海军条约》,确定美、英两国的主力舰总吨位各不得超过52.5万吨和15艘主力舰,且五国海军主力舰总吨位比例为5∶5∶3∶1.75∶1.75。《伦敦新闻画报》刊登这篇报道时,正值五国召开第二次伦敦海军裁军会议讨论该条约到期续签的问题。报道说:“人们将会记住,日本最近退出了伦敦海军会议,原因是美国和英国否决了它的提议,即建立对等或(拥有)‘一个共同上限’的海军军备规模,以取代华盛顿条约确立的5∶3比例。……日本退出会议(尽管其代表继续以观察员身份出席会议)引起了(我们)对以上插图的特别兴趣……”日本军力的扩张势必影响远东原有利益的平衡,《伦敦新闻画报》的报道几乎是对太平洋战争的一种预测,其远见非同一般。

创刊于1842年的《伦敦新闻画报》是世界上第一份以图画为内容主体的新闻刊物。在照片转印技术尚不成熟的19世纪后半叶至20世纪初,该周刊以新闻插画这种开创性报道方式,直观、迅速地为读者再现世界各地的重大事件。尽管经历几次改版后这份刊物最终于2003年停刊,但在其出版发行的161年里,它以其独特视角为我们留下了许多珍贵史料。

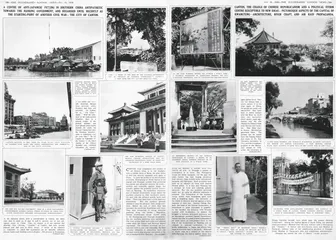

1936年,日本一面在海军军备会议上探测美英底线,一面在华继续推进其势力范围;而中国却因为地方军阀与中央政府间的冲突一次次错失团结抗日的时机。6月1日,由粤桂地方实力派组成的国民党西南执行部和国民政府西南政务委员会通电全国,攻击蒋介石政府对抗日不作为。国民政府和国民党中央立即回电驳斥,称“攘外必先安内,统一方能抵御侮”。双方矛盾激化,最终爆发“两广事变”。10月31日,《伦敦新闻画报》用一个对开版刊登了一篇关于“两广事变”的图文报道(A-08)《广州:中国南方的抗日中心始终和南京政府格格不入,直到最近,那里可能成为一场新的内战的起点》。身在广州的记者对“两广事变”的判断是:“6月,南方两省广东和广西的军队越过省界,向北进军——公开和表面上是抗日,实际上是反对强势的南京中央政府。……从本质上,这场冲突是发生在省级自治体和一个日渐强大的中央政府之间的。广州多年来一直处于半独立状态——在南京政府眼中是一根无时无刻不在的刺,对国家统一是个障碍。在南方,抗日的声音一直比北方更为强烈,抗日情绪可能会再次聚集起力量,尽管在与南京的争端中,毫无疑问被用做了一种借口。”

抗日情绪确实再次聚集起了力量,转机出现在1936年12月12日的“西安事变”。我们可惜没有在秦风先生目前集藏的有限《伦敦新闻画报》中发现关于这一事件的即时报道,却找到了1937年10月23日的杂志上约翰·斯奎尔爵士(Sir John Collings Squire)撰写的《〈中国的危机〉:杰姆斯·伯特伦著》(A-14)。斯奎尔爵士是英国历史学家、诗人及作家,也是“一战”后期十分有影响力的一位文学编辑,1937年他开始为《伦敦新闻画报》写评论文章。在这篇文章中,他开头就抛出了四个问题:“究竟中国的土地上正在发生什么?中国人怎样突然团结起来反抗日本人?中国共产党领导的是一支什么样的军队?他们真的是共产主义者吗?”斯奎尔并没有给出直接的回答,而是借介绍牛津大学“罗德学者”杰姆斯·伯特伦(James M. Bertram)的中国见闻录,追溯了“西安事变”后的中国抗日形势。“这次绑架事件,‘当中国作为一个独立国家的生存受到威胁时,在一长串反对镇压爱国运动的抗议活动,以及反对在一场内战中继续浪费成千上万中国人生命和财富的抗议活动中,它是最后发生也是最引人瞩目的’。由蒋介石夫人极力参与达成的和解,也是日本发起袭击的信号,日本几乎没有遭遇抵抗地蚕食了满洲和热河,这种局面要结束了。”

( 一组英国《伦敦新闻画报》的报道:

1937年8月21日,关于日本在天津附近驻军情况的报道,图为日本士兵排成两队,互做按摩 )

( 一组英国《伦敦新闻画报》的报道:

1937年8月21日,关于日本在天津附近驻军情况的报道,图为日本士兵排成两队,互做按摩 )

结束这种“蚕食”局面的,是日本野心更大的“鲸吞”计划。关于“七七事变”发生的直接导火索,《伦敦新闻画报》1937年7月31日的报道是这样介绍的:“在这一冲突发生时,日本军队正在北京西郊的卢沟桥附近进行军事演习。驻扎在卢沟桥附近的中国军队似乎认为日军的演习已经弄假成真,日本军队对于卢沟桥的假想性进攻被中国军队当成了真的进攻。关于卢沟桥事变的另一种说法是,日本军队试图进入宛平城,其借口是去搜索一名失踪的日军士兵。随着双方的交火越来越激烈,日军后来还向卢沟桥发射了炮弹。”秦风目前集藏的《伦敦新闻画报》中,没有包含这一期杂志,但幸运的是,我们发现这篇报道被收录进了北京大学英语系教授沈弘编著的《抗战现场》一书中。很显然,这篇没有添加任何评语的报道还在试图体现英国媒体在中日两国间一贯所持的中立态度。

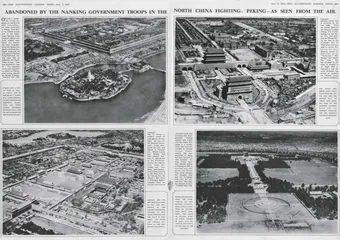

在接下来的两期杂志中,《伦敦新闻画报》继续关注局势,从图文编排上也可察觉出,编辑记者在情感上开始倾向于中国一方。比如,8月7日的杂志上,一篇名为《被南京政府抛弃在中国北方的战斗中:北平俯瞰》的报道(B-13)指出:“7月8日,日本军队在离北京西南约10英里的卢沟桥与中国军队发生了激战。在随后的战斗中,有3名日本军官和7名士兵阵亡,并且有27名官兵受伤。而中国军队的伤亡人数在100名左右。日军随即对宋哲元将军下达了最后通牒,要他撤出华北的军队。这个最后通牒是在7月27日发出的。接着日本军队对北平发动了一次攻势,但与此同时,他们向英国大使馆保证不使用炸弹和大炮来攻击。7月29日,宋哲元的军队放弃了北平城,并撤退到了保定府。……”使用“被抛弃”(abandoned)为标题,并用一个对开版刊登北海、紫禁城、前门和天坛四幅航拍图,都深切地体现了《伦敦新闻画报》的立场——批评南京政府不应轻易将这座古老而美丽的城市拱手让给日本人。同一期杂志上,另有一篇标题为《中国北方的中日冲突和北平所做准备》的报道(B-12),配图中有一幅“东北旅平各界救国联合会慰劳团”的照片,图说为:“日本占领满洲后逃到北平的学生,举着海报游行,要求29军保卫国土,以避免像他们那样背井离乡到处流亡。”

( 1936年10月31日,关于“两广事变”的报道。图为广州一座公园的大门上挂着反日标语 )

( 1936年10月31日,关于“两广事变”的报道。图为广州一座公园的大门上挂着反日标语 )

英国媒体在批评南京政府的同时,对第29军将士始终给予肯定,1937年8月14日的一篇报道即称赞“他们具有高昂的士气和战斗到最后一滴血的意志,这正是作为士兵最重要的素质”。8月28日的报道(B-15)再次重申:“第29军处于非常不利的地位,它所有的高级军官都兼任了民政职务,而它下属的部队都由中下级军官率领,分散在各个不同的地方,以致它只能进行一些零散的抵抗。尽管如此,它在一些场合下还是表现得非常英勇,而且在日本军队使用大炮和飞机进攻的绝对优势下,仍然不断地发动反攻。据信,第29军的4.6万名官兵参加了对日军的作战,并有1.5万人伤亡。而1932年曾经在上海英勇抗击日军的第19路军也显示了类似的勇敢精神。日军于7月27日攻打北京南郊的南苑军事基地时,在附近的新宫遇到了极其顽强的抵抗。”

也正是出于对中国抗日军人的敬重,1937年8月21日的《伦敦新闻画报》选用了一张中国士兵的肖像作为头版(B-01)。附文这样写道:“在目前中国与日本的军事冲突中,中国士兵是一个难以精确估量的价值因素。毫无疑问,中国军队近年来已经有了很大的改进,这一点在日前一份日本陆军部的报告中得到了特别的强调。……据估计,中国有200万的兵力,这个数字包括了不直接由中央政府所控制的各省地方军队。”

在这期画报中,一篇标题为《日本军队在华北:天津附近的驻军》的报道(B-04)介绍:“在经过残酷的巷战后,日军的飞机和大炮于7月29日轰炸、袭击了中国军队在天津的6个兵营。根据8月10日报道,日军的增援部队仍在陆续不断地抵达天津的港口大沽,使日军在华北的兵力总数达到了4.5万人。在8月8日那一天,有3000名左右的日本士兵列队进入了北京,据率队的日军将领们宣称,他们是来‘维持和平与秩序’的。”“日本人对于华北的控制在8月19日已告完成,因为冀察政务委员会在那一天被暂时取消,这就切断了以前京津之间的行政联系。日军在7月底便攻占了天津,但是在进攻中发生了一些激烈的战斗。”从《伦敦新闻画报》8月28日这篇标题为《中日在天津激烈交战》的图文报道(B-06)看,日军是经过激战才占领天津的,在空袭和炮击中,天津城遭受了巨大的破坏。但是,中国军队在天津的顽强抵抗也打乱了日本军队的部署。另一篇名为《轰炸和逃难的中国人》的报道(B-07)指出:“华北的战况并没有按照日本人的计划来推进。50艘运兵船从日本运来了大量的增援部队,而且还有增援部队从山海关乘火车源源不断地赶来。”配图之一,显示的是7月29日发生过激战的天津邮政局,以及弥漫在天津东站上空的浓浓硝烟。天津东站是中国军队反抗日军的中心之一,遭到了日军飞机的轰炸。另一幅配图则显示了中国军人在进入法租界前被要求交出武器的情形,图说特意指出,这些士兵来自地方安保部队,遭到他们竭力抵抗的日本人轰炸了他们的总部。

华北战事胶着之际,上海也岌岌可危。《日本军队在华北:天津附近的驻军》这篇报道(B-04)中也提道:“8月11日,有20艘日本军舰抵达上海,停泊在公共租界,还有9艘军舰正在开往上海途中,有4000名日本海军陆战队员已经在那里登陆。法租界市政会准备宣布进入紧急状态,而法国、英国和美国的军队正随时待命。”从英、美、法三国军队的动向可知,此时这三国政府对中国的抗日战争仍保持着静观其变的态度。

( 1937年8月7日,关于沦陷后的北平城的报道。图为航拍的前门地区 )

( 1937年8月7日,关于沦陷后的北平城的报道。图为航拍的前门地区 )

从这一时期开始,《伦敦新闻画报》关于中国战场局势的报道出现得更频繁,篇幅亦成倍扩大。这种变化在1937年8月13日淞沪会战爆发后表现得更为明显。8月28日的一篇报道将个中缘由表露无遗。报道标题为《上海——那里的战争威胁到英国1.8亿英镑的利益;外滩与虹口全景照》(C-09),画报编辑向读者呈现了最新的上海公共租界外滩的全景照片,并在上面标注出各建筑名称。附文指出:“在照片的最左,我们可以看到法租界,它与作为一个整体的公共租界是分开的,这两者之间的分界线就是建在以前一条运河上的爱多亚路。……上海俱乐部在新近传到英国的消息中占据了相当显要的地位。它被用做急于想离开上海的英国公民,尤其是妇女和儿童来注册和集中的地方。在俱乐部右边的一排面朝外滩的建筑是由一些大公司所占据。这条平时经常是人群熙熙攘攘的大街已经对行人关闭,因为那儿有持续不断的步枪和机关枪声。……在苏州河北面(右侧)的地区是虹口,这是公共租界中主要由日本人占据的一部分,也是日本海军陆战队与中国军队不断交战的场所。日本领事馆是中国空军好几次袭击的目标。在这帧全景照片的前部是浦东的江滨。中国军队就是从这里炮击日本军舰和日本人在虹口的据点的。日本人的轰炸曾经在这里造成许多次大火,在这个地区英国有巨大的利益。据估计,英国在上海的全部利益约合1.8亿英镑。”

事实上,这一期画报头版选用了一张日本士兵的照片,并配以这样的标题《扛着机枪的宿命论者:一名日本士兵,日本军阀在中国的盲目的工具》(C-10)。照片出自日本摄影师之手。年初,根据日本政府给出的官方数字,大约有25万人正在军中服役,共有17个步兵师团,190个炮筒口径不一的炮兵连,以及有1万兵力的空军。日本士兵被英国媒体冠以“盲目的工具”(the unquestioning instrument),讽刺之意跃然纸上。

8月14日,国民政府发表《自卫抗战声明书》,称:“中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略;国联盟约,九国公约,非战公约,已为日本所破坏无余。此等条约,其最大目的,在维持正义与和平。中国以责任所在,自应尽其能力,以维护其领土主权及维护上述各种条约之尊严。中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”据《伦敦新闻画报》报道:“中国的一部分军队已经得到了相当现代化的军事装备……我们的照片显示,装备精良的中国士兵正携带着重机枪,用浮舟渡河,这样的装备丝毫不比英国皇家工兵部队差。”这似乎暗示着,国民政府最初的计划是要利用精锐部队主动出击消灭日军在上海的力量。9月18日的画报上刊登了一张8月14日对日军据点发动空袭的中国战机的照片。这是最早的一张关于中国空军空战的照片。

“淞沪会战”期间,英国驻华大使许阁森爵士(Sir. Hughe Knatchbull-Hugessen)及其妻儿的合影出现在了9月4日《伦敦新闻画报》的头版上(E-01)。8月26日,许阁森乘车从南京前往上海,途经嘉定时遭到两架日军飞机袭击,被子弹击中肝脏,九死一生。据说,日本特务获悉蒋介石将搭乘许阁森的汽车前往上海,不惜得罪英国人而策划了这次袭击,但蒋介石临时变更计划而逃过一劫。我们不清楚英国媒体是否得到了关于这次袭击事件的内幕,但《伦敦新闻画报》措辞的克制程度确实令人意外,仅说了一句:“尽管非战斗人员必须接受不可避免的受伤的风险,这种受伤是因为战争行为的常态表现而间接导致的,但是,绝对禁止对非战斗人员的直接或蓄意攻击,这是国际法最古老且被广泛公认的原则之一。”

9月18日的《伦敦新闻画报》再次为读者更新了上海的战况(C-20)。“9月12日的消息表示,此前几天在上海前线的所有东部和北部战区都发生了极为激烈的战斗。据报道,当时日军已登陆的人数在5万至6万之间,但在吴淞仍有15艘尚未卸载的运输船。日方估计与之交战的中国部队的人数合计约为40万,但实际在战线上的人数大概只有这个数字的1/3。”搭配的一组照片呈现了上海大世界和先施百货公司等地标性建筑遭到轰炸的惨烈场面。

战争的优势已逐渐转移到日军手中。9月22日、23日起,日本空军相继对南京和广州展开了地毯式轰炸。据9月25日的《伦敦新闻画报》报道(D-03):“日本驻上海海军舰队司令长谷川给上海的各国领事馆发出了空袭警告,说日本空军从9月20日中午起可能会对位于南京及其周围的中国军队和机构采取进攻措施,外国人被劝告转移到安全的地方去。南京的各国大使馆立即对此做出了反应,除美国之外,所有的外国大使馆都决定继续留在南京。美国军舰也留了下来。”

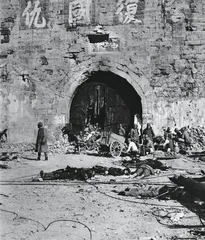

( 1938年1月15日,英国《伦敦新闻画报》关于南京保卫战的报道。这张头版照片可见南京城墙上遍布弹痕,城门被炸出一个洞,战死的中国士兵和中华门上“誓复国仇”的标语出现在一起格外悲壮 )

( 1938年1月15日,英国《伦敦新闻画报》关于南京保卫战的报道。这张头版照片可见南京城墙上遍布弹痕,城门被炸出一个洞,战死的中国士兵和中华门上“誓复国仇”的标语出现在一起格外悲壮 )

在一周后发行的新一期画报中,英国记者的语气中已经充满了抑制不住的愤怒:“根据报道,到目前为止,没有任何值得一提的军事目标被日军的炸弹击中。这些空袭引来了广泛而激烈的抗议,而所有这一切随着国际联盟远东顾问委员会在日内瓦所提出的抗议而达到了高潮。在一项决议中,该委员会严厉谴责了这样的军事行动,并宣称它们已经激起了全世界的震惊和义愤。英国外交部次长克兰伯恩勋爵甚至说得更加直截了当:‘言辞无法表达整个文明世界在听到这些空袭消息后那种极度震惊的感觉。日本人经常轰炸那些远离真正发生军事冲突的地区,而军事目标则似乎完全退居一个次要的地位,其主要目标似乎是通过不分青红皂白地屠杀平民来引发人们的恐惧……日本对于中国轰炸的广度代表了一种威胁,这种威胁不仅是针对那些在今天深受空袭之苦的不幸人民,而且是针对全世界的。假如这种倾向继续下去,甚至变本加厉,那么文明本身还能存在吗?英国政府希望日内瓦会议记录该政府对于中国现在正发生轰炸的开放城市的极度令人震惊的行为,并希望国际联盟的远东顾问委员会以明确无误的语言来谴责日本的这种做法。我认为,对于世界舆论所产生的效果是那些有责任心的国家所必须加以考虑的。’”(注:这篇10月2日的报道收录于《抗战现场》。报道中提到的决议,指的是9月27日国际联盟的远东顾问委员会通过的一份名为《日本飞机对于中国开放城市的空中轰炸》的决议,其中表达了“对于无辜平民的生命损失——包括大量妇女和儿童死亡——的深切悲哀”,并严厉谴责“这样的轰炸在全世界范围内都激起了震惊和义愤”)。

英国政府正式表态后,媒体措辞也立即做出了相应的调整。10月23日的《伦敦新闻画报》上就出现了这样一个大标题:《日本对中国的侵略:远东战争期间激愤人心的现场照片》(C-24),“Invasion”(侵略)一词的首次使用,标志着该刊报道基调的彻底转变。

( 1937年8月28日,英国《伦敦新闻画报》关于天津难民的报道。“七七事变”之后,战火迅速蔓延到天津,中国守军29军和日军在城内激战。 )

( 1937年8月28日,英国《伦敦新闻画报》关于天津难民的报道。“七七事变”之后,战火迅速蔓延到天津,中国守军29军和日军在城内激战。 )

( 中国军人在进入法租界前被要求交出武器 )

( 中国军人在进入法租界前被要求交出武器 )

( 1937年7月30日天津东站被轰炸的情形 )

( 1937年7月30日天津东站被轰炸的情形 )

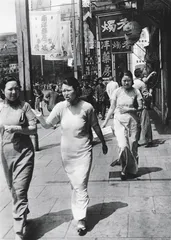

( 1937年9月4日,英国《伦敦新闻画报》关于上海局势的报道。“淞沪会战”期间,上海的公共租界沦为孤岛,闸北等地交战正酣,而公共租界内则是一片平和景象,南京路上依旧热闹非凡 )

( 1937年9月4日,英国《伦敦新闻画报》关于上海局势的报道。“淞沪会战”期间,上海的公共租界沦为孤岛,闸北等地交战正酣,而公共租界内则是一片平和景象,南京路上依旧热闹非凡 )