轴子的历程

作者:苗千(文 / 苗千)

( 海伦·奎恩 )

( 海伦·奎恩 )

在台湾大学校园内有一口名为“傅钟”的校钟,与普通的报时钟不同,这口钟每天只有21响,是为了纪念台大老校长傅斯年的一句名言:“一天只有21个小时,剩下3小时是用来沉思的。”在瑞士日内瓦的欧洲核子中心(CERN)有一台不算大的望远镜,似乎倒是深得“傅钟”的精髓,这个只有十几米长的天文望远镜观测的目标是太阳,它会在每天日出和日落时分别对着尚显柔和的太阳观测一个半小时,似乎也是在沉思。这架名为CAST(CERN Axion Solar Telescope)的望远镜实际上是在寻找一种叫做“轴子”的基本粒子,这种粒子目前只存在于理论中。与很多尚未被发现的粒子和尚未被证实的科学假说一样,轴子被很多物理学家寄予厚望,但是这种仅仅存在于理论中的粒子何时能被确认是否在现实中存在,还是一个未知数。

相对于其他现实存在或是仅存于理论中的粒子来说,轴子算得上相对年轻。在1977年,粒子物理学家罗伯托·皮塞(Roberto Peccei)和海伦·奎恩(Helen Quinn)一起提出了皮塞-奎恩理论,用以解决在量子色动力学(QCD)中一个困扰科学家们已久的强相互作用的CP对称性问题,这个理论用一种漂亮的手段和假设解决了难题,被人称赞为“最优美的解决方案”,而其他解决此难题的理论则被称为是“不优美的方案”。皮塞-奎恩理论预言了“轴子”的存在是解决难题的关键,因此至今为止,大多数科学家对于轴子的存在深信不疑,认为发现它只是时间问题。

一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,不同领域的物理学理论也对轴子有不同的描述和期待,科学家们发现它不仅能够解决量子色动力学中的问题,在标准粒子模型、大统一理论、超对称和超弦等理论中,也对轴子有不同的描述,期待着它能够在不同的理论中扮演不同的角色。虽然对轴子的描述不尽相同,但是科学家们对它主要性质的预测则大多相同:不带电,同时与周围一切物质都极少发生相互作用,因此极难探测到。这些性质,与如今人们虽然知之甚少却又讨论甚多,对之兴趣浓厚的暗物质极为相似。因此,在人类目前的知识范围内,尚未被发现的轴子又和中微子一起,被科学家们认为极有可能是冷暗物质的组成部分之一。

轴子开始在物理学中扮演越来越重要的角色。20世纪70年代末,最早提出轴子构想的罗伯托·皮塞和海伦·奎恩,外加两位后来的诺贝尔物理奖得主斯蒂文·温伯格(Steven Weinberg)和弗兰克·韦尔切克(Frank Wilczek)提出了第一个简称为PQWW的关于轴子的模型,在这个模型中轴子比较重,因此也就很容易被探测出来。但是高能粒子对撞机的实验中并没有在碰撞中发现重轴子的踪迹,这个模型也就被迅速地否定掉,一个新的轴子模型被建立起来,在这个新模型中轴子要轻得多,因此也被称为“看不见的轴子模型”。

有了新的轴子模型,科学家们就需要通过不同的实验手段来继续寻找轴子存在的证据。在1986年,几个意大利科学家提出了一个检验轴子是否存在的实验构想:让偏振光反复扫过一个强磁场,如果轴子真的存在,偏振光的偏振方向将由于轴子的干扰而出现微小的变化。尽管这种变化因为极其微小很难被探测到,但是如果让偏振光上百万次地扫过强磁场,那么如果轴子真的存在,就一定难以躲过实验观测。在意大利进行的根据这种构想设计的PVLAS实验中,科学家们确实探测到了偏振光受到的极微小的干扰,这有可能是低质量轴子存在的证据。但是,这种扰动同样有可能是其他因素造成的,人们还需要更强有力的证据来证实轴子的存在。

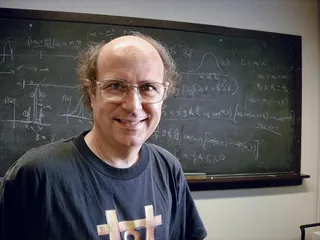

( 最早提出轴子构想的粒子物理学家罗伯托·皮塞 )

( 最早提出轴子构想的粒子物理学家罗伯托·皮塞 )

通过天文观测来寻找轴子是另外一种重要手段,根据普里马科夫效应,轴子在强电磁场中可以与光子相互转化,因此,在理论上,在太阳内核的强电磁场作用下,X射线可能转化为大量的轴子(轴子也可能在脱离太阳时在太阳外层的强电磁场中又被转化为X射线),其中一小部分轴子可能会随着光子和中微子到达地球,这使得人们从太阳的辐射中寻找轴子成为可能。美国加州大学伯克利分校的天文学家休·哈德森(Hugh Hudson)希望通过三个人造卫星的观测来研究阳光中的X射线,从中找到轴子存在的证据,但是至今仍然没有收获。美国布鲁克海文国家实验室最早设立了对日观测寻找轴子的望远镜,随后,在日本东京也设立了类似的望远镜进行观测。2002年,欧洲核子中心用一块从大型强子对撞机(LHC)上“借来”的长达9.26米的强磁体建立了CAST望远镜,它从2003年5月开始收集观测数据。与欧洲核子中心的其他庞然大物相比,CAST望远镜体态渺小,貌不惊人,但它正是人类目前寻找轴子的主要希望之一。

因为在理论上轴子很难与其他物质发生反应,因此探测轴子的最佳办法就是通过普里马科夫效应,把轴子转变为光子之后进行探测。在每天三个小时对着太阳的观测中,理论上将会有极少部分的轴子通过CAST望远镜,而这些轴子中的极少部分则会通过望远镜中的强电磁场而被转化为X射线,随后,被转化的X射线将会被望远镜中的X射线探测器探测到,这将是轴子存在最有力的证据。但是至今为止,CAST望远镜仍然没有探测到轴子存在的消息。当然,CAST没有发现轴子也并非就是轴子不存在的证明,因为从太阳发出的轴子在理论上只有极少的一部分可以通过CAST望远镜(大约每1025个轴子才有一个恰好通过望远镜),而在这些通过望远镜的轴子中,也只有极少的轴子可以通过电磁场而转化为X射线,这样的机会本来就微乎其微。

( 诺贝尔物理奖得主斯蒂文·温伯格 )

( 诺贝尔物理奖得主斯蒂文·温伯格 )

几十年来没有轴子的消息,自然会使很多科学家失去耐心,很多人开始质疑轴子是否真的存在。未知的事物总是能带给人们美好的向往,只存在于理论中的轴子已经帮助科学家们解决了很多难题,如果轴子真的不存在,那么,物理学家们将又一次处于尴尬的境地,很多物理学理论将不得不进行修改。

《物理评论D》(Physics Review D)杂志在2012年5月刊登了由罗马尼亚和奥地利的科学家提交的论文《黑洞周围玻色云的自组织临界点》(Self-Organized Criticality in Boson Clouds Around Black Holes),提出了一个堪称新奇的黑洞与轴子云相互结合的模型,同时也提出了检测轴子是否存在的一种新方法。相比于直接观测太阳,这种方法着眼于更深更远的宇宙。由于轴子理论上的质量极轻,根据物质的波粒二相性(Wave-Particle Duality),轴子的波长将会极长,甚至可以相当于一些恒星质量黑洞的史瓦西半径。类似于原子核通过电磁作用吸引电子围绕在原子核周围而形成原子,由于引力的作用,在黑洞的周围可以聚集大量的轴子形成轴子云。与原子不同的是,电子是费米子,在原子核周围的运行电子数目是有限的;轴子是玻色子,在黑洞周围聚集的轴子数量可以是无限的,形成一个玻色云-黑洞系统。

( 弗兰克·韦尔切克 )

( 弗兰克·韦尔切克 )

这篇论文提出的模型告诉人们,在旋转的黑洞周围聚集的满足某种状态的轴子玻色云可能会吸收来自黑洞的能量,但是,当玻色云中聚集的轴子达到某种临界态时则会出现像是超新星爆发一样的情形,这种爆发将会使周围的时空震动,伴以向外辐射引力波,在理论上,这种引力波可以被人所探测到,并且作为轴子存在的证据。

人们尚未开始对黑洞的太空探测,引力波也仍然显得虚无缥缈难以察觉,论文中建立的黑洞与轴子玻色云的模型是否成立,其引发的引力波辐射是否能被人们所检测到,恐怕人们在短期内都难以验证,确定轴子这个目前仅存于理论中的粒子是否存在,可能需要更长的时间去验证。正如久久不愿露面的目前同样存在于理论中的希格斯玻色子一样,尚未出现的东西更容易寄托人们美好的愿望,但科学的每一步推进,都需要切实的实验证据做支持,轴子是否存在必将长久地成为科学家们关注的问题。人类科学发展的历史,正是由无数个类似的情节曲折的片段所组成。 历程轴子